0001774ワット発電中さん

2022/07/30(土) 21:25:10.67ID:YlsxYpqo【電気】

・静電気・静磁気、電界・磁界、磁気回路、静電・電磁誘導

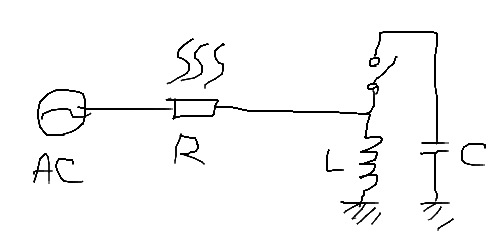

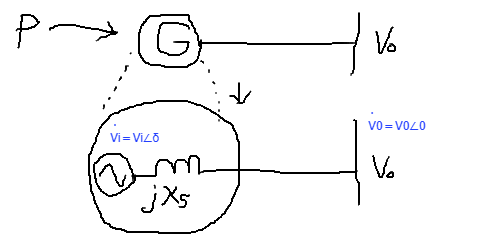

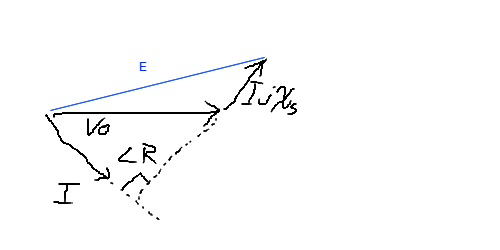

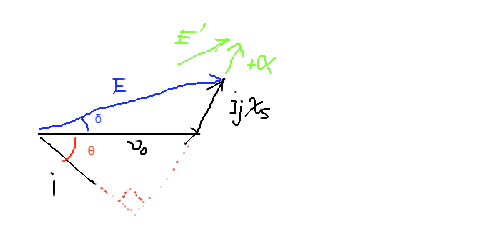

・直流回路、交流回路(正弦波・歪波、三相、多相)、回路網、共振、フィルタ、

・各種ブリッジ、四端子定数、過渡現象、分布定数回路、進行波、等

・電磁気学とベクトル解析

【電子】

・電子物性、電子デバイス、半導体工学

・電子管(真空管・撮像管・光電管等)

・半導体素子・回路(ダイオード・トランジスタ・FET・オペアンプ・等)

・アナログ回路(低・高周波等)、デジタル回路、電源回路等

【共通・他】

・電気・電子に関する数学・物理・化学

・電気・電子計測、各種定理、電気電子材料・素子、制御理論など。

等々に関すること。

*質問レベルの目安は幅広く、高校・工高〜高専〜大学以上くらい。

*各種電気・電子関連資格取得を目指している方もどうぞ。

*質問は「お絵かき」の活用、画像のUpLoadが推奨されます。(URLは初心者スレ参照)

●過去スレ (直近6スレのみ)

Part19 2020/06/17 〜 2022/07/07

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1592358268/

Part18 2019/01/12 〜 2020/06/04 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1547261291/

Part17 2018/04/11 〜 2019/01/10 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1523418949/

Part16 2017/07/15 〜 2018/04/08 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1500113179/

Part15 2016/04/23 〜 2017/07/15 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1461380431/

Part14 2015/07/18 〜 2016/04/23 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1437146128/