【電気】理論・回路の質問【電子】 Part20

太陽電池は逆バイアスだろが

Vfとかぬかしてる池沼

センスねえから電気やめろ 太陽電池をでっかいPN接合ダイオードだと考えるなら、光を受けたときにアノード側がプラスになるのだけど、その結果、太陽電池自体のVFが出力電圧の制限になる。

これをもって「太陽電池は逆バイアス」っていうのかな? >>358

低レベルな言い訳してねえで消えろ

フォトダイオードも使ったことねえの?

ダイオードとして順方向に電流を流すときとは原理的に全く別物の電圧だぞ

バカが フォトダイオードも同じだけど、PN接合である以上、VFの電圧で制限を受けてしまう。

だからフォトダイオードを光の測定用に用いる場合は、

広範囲な直線性を得るためにアノードカソード間の電圧を0V以下に保持できるような回路を使うよ。

電力を引き出す必要がある太陽電池は、VFで決まる肩特性付近で使うようになってるわけだけど。 で、太陽電池を使っているときに、アノード側がプラスになっているわけだど、これをもって「太陽電池は逆バイアス」っていうのかな? >>357

石仮面を手にしたピカチュウ「ピカピカー!!(^p^)」

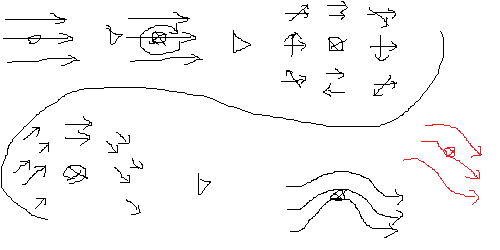

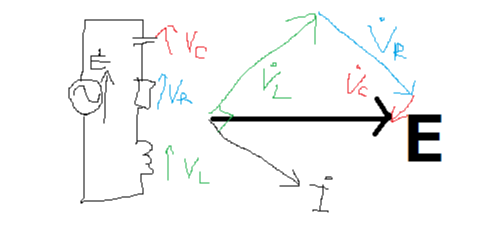

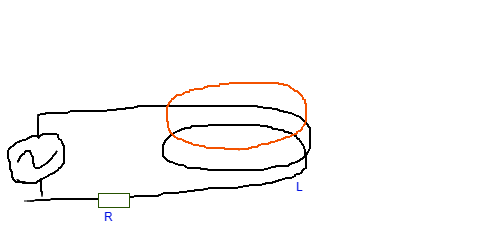

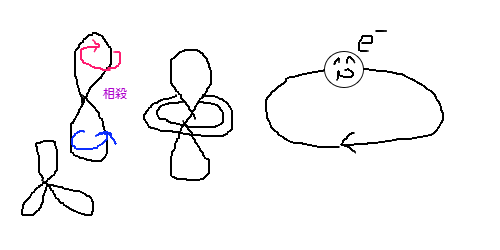

人間語訳:(サトシー!!! おれは電気ネズミをやめるぞーーー!!!!) 交流回路の無効電力は電源に帰っていくっていうけど、具体的にどうなるの?

エネルギー保存則からしてエネルギーが消える訳ではあるまいし 電流として流れるんよ。

カパシタは電場に、

インダクタは磁場に、置換されてたのがあとで戻る。だから位相がずれる。

なお、進相の電流は、前回フェイズのエネルギーが帰るから時間を逆転した訳ではないんよ。 >>364

電子が動くための運動エネルギーになるってこと? 1/4周期の間は電源から負荷へエネルギーが流れ

次の1/4周期で負荷から電源に同じだけのエネルギーが戻る

従ってエネルギー的には±0 >>366

だからその「電源にエネルギーが戻る」ってエネルギーは具体的にどうなるんだよ

運動エネルギーになるとか、ポテンシャルエネルギーになるとか、具体的な説明を頼む 発電機と負荷を1対1で考えるとエネルギーが戻るときは発電機が回されるんだよ。

エネルギーはプラマイゼロでも配線や変圧器の損失があるから嫌われる。 >>367

普通に答えが出てる様に見えるんだが、

振り子と同じで理想的にはずっと循環してる。

エネルギーが消費されないのだからずっと同じ振幅でいったりきたり。

逆相の無効電力があれば打ち消しあうけど。

そして回路の電源を断った時は普通インダクタンスから強烈なエネルギーが開閉器を襲うわけだが、これはサージアブソーバやらなんやらでエネルギーを消費してもらう。 思うに無効電力を分かりにくくさせてるのは電力は消費するものという固定概念と

安易に無効電力で損失があるとか言っちゃう輩のアドバイスだと思う。

無効電力は電圧降下の要因にはなり、太い電線を使用する必要があり不経済な面はたしかに存在するが、これを雑に損失と表現するのは明らかに混乱の元だろう 無効電力を体感できるような実験ってできないものかな。

発電機を手でまわして、

「無負荷のときは軽くて、電球を繋いだときは重くなる」

というのは、どこかの、科学館の展示品で見たことがある。

東京だったかな? 大阪だったかな? 名古屋だったかな?

これを無効電力の大きいもの、小さいもので体感できると面白そう。 >>365

電子群が ずれる ためのエネルギー かな。

電子単体に着目すると数アンペア流れてても

移動距離なんて数センチ程度じゃね?

銅線の太さや電子密度とか電子素量の具体値は覚えてないけど;

>367

だから、カパシタは電場によるぽてんしゃるで

インダクタは磁場によるポテンシャルという理解じゃあかんの?

>370いや、無効電力が多いと損失があるのは事実でそ。

368さんの言い方を変えると 無効電力が多いと

無駄に行き来する電流が多くなって電線が余計な発熱する、

誘導性負荷に適切な進相コンデンサで無効電力を相殺させると

需要家と変電所とを結ぶ電線とか変圧器の「発熱」は必要最小限の量にまで抑制される。

減らせる分は確実に「損失」があったわけで。。。

>371

力率改善装置の投入・取り外し状態を切り替えられるようにしておいて

給電線上に設けた適宜発熱するような抵抗の電線触ればいいんじゃね?

>>368

>>368

なるほど発電機が回されるのか

それだけ聞きたかった

さんきゅー 負荷が小さい方が回るのか

負荷が大きい方が回るのか

発電機が手回しのばあい 力率改善コンデンサ繋げたとたんに重くなるの?! んん?(´〜`; >>372

無効電力で電線が発熱する?

本気で理解してると思ってる? 無効電力が増えた事によって増える電流というのは理論的には電圧と直行する成分の電流しか増えない。

熱に変わるとか言ってるやつはそれこそ損失って言葉にふりまわされておめでたい勘違いをしている証拠 抵抗成分に流れる電流はその瞬時値でのI*I*Rで

発熱してるから位相のずれは免罪符にならんでそ(^p^; 発電機と無効電力負荷をつなぐ電線の部分は抵抗0ではないので有効電力を消費するということでは? そうです。そうなんです。・・・・ここは関西人で、送電がな!!! >>377

抵抗成分に流れる電流が増える状況を想定するのであれば、それは有効電力が増えているということ。

無効電力が発熱に寄与してるわけではない。

もっと頭を使ってくれないか?

無効電力の増加=力率の悪化でもない >>380

負荷の無効電力によって増えた電流の二乗に比例して、送電線が発熱するんじゃね? >>381

大前提として無効電力というのは瞬時値で表示した場合に一周期の平均値が零になる成分なんだが。

電流の二乗とはいうがフェーザじゃなく交流の瞬時値で計算するなら、位相の異なるsin波の積になる。

そうすると平均値をとって0にならない成分が有効電力、0になる成分が無効電力となる。

ちゃんと算出できた上で言ってるんだろうな? >>374

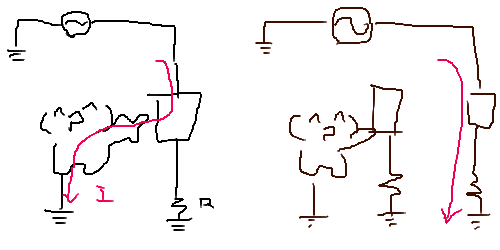

発電機とは少し違いうけど、

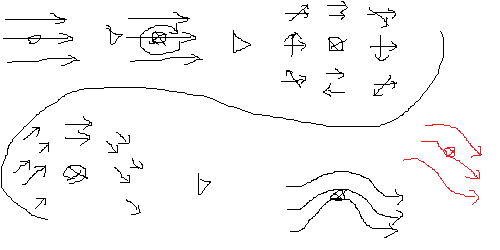

ステッピングモーター(例:2相バイポーラ)の電線を以下の以下の状態にすると・・・

未接続:少しの力で回る

短絡:重い力で回る

カパシタ:未接続より、やや軽い力で回る(容量によるかも?) 未接続=小さい負荷

短絡=大きい負荷

カパシタ=無効電力負荷

無効電力負荷の場合 小さい負荷より軽くなるのか・・・ゼロとか負の負荷なんやろか・・・ >>382

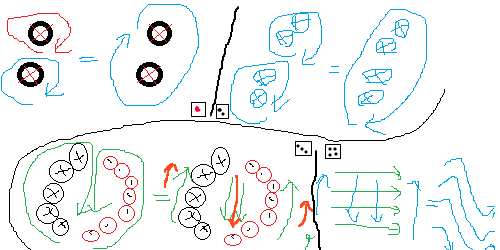

あるキャパシタンスを持つ理想的なコンデンサを、

全抵抗(往復で)1Ωの電線で、

実効値100Vのある周波数のSin波を出力する理想的な交流電源に接続したところ、

実効値1Aの電流が流れました。

1:この回路全体の皮相電力は何VAですか?

2:コンデンサで消費される有効電力は何Wですか?

3:電線全体で消費される有効電力は何Wですか?

4:この回路全体で消費される有効電力は何Wですか?

5:この回路全体の力率は何%ですか? >>386

∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

( ´∀`)/< 先生! 6の答えは約32.15uF(50Hz)です

_ / / / \___________

\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\

||\ \

||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||

|| || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||

.|| || さしあたり、

「無効電力」は、機器単体で決めるもので、

「無効電力による損失」は、供給側も含めた問題としてとらえるべきもので、

つまり「無効電力による損失」とひとことに言っても実はそれは

「『機器の無効電力』による供給側も含めた損失」という意味だよね。

そこは、ここで議論している人の共通認識なんかな? >>386

単純に説明するためにアドミタンスを使う

Z=R+jX Y=G+jB

I=V×Y=V(G+jB)

S=V×V×(G+jB)

ここでサセプタンスが無効電力に比例しているのは明らか

またサセプタンスが増加しても有効電力は増加しない。 >>388

そもそもの無効電力というのは送配電網といった応用分野よりもずっと基礎に置くべき内容であり、基礎的な回路の教科書には記載されている。

元々無効電力とは何だ?という話で

無効電力が損失に関与するという表現はどうあっても誤り

送配電回路網で無効電力が系統に与える影響は複素形式での電圧降下の増大である。

これは電中研とかのウェブサイトには正確に記載されている。

この電圧降下を補い末端の電圧をコントロールするには無効電力を供給するか、有効電力を含めた皮相電力全体を増加させる必要がある。

つまり損失の原因は無効電力そのものではなく、無効電力によって生じた電圧降下の補償のために「増加させた有効電力」から生じる >そもそもの無効電力というのは送配電網といった応用分野よりもずっと基礎に置くべき内容であり、基礎的な回路の教科書には記載されている。

という立場にこだわっているから、

>無効電力が損失に関与するという表現はどうあっても誤り

という結論に固執することになっていると思う。

「無効電力が損失に関与する」と言ってる人は、「機器の無効電力が送電側の損失に関与する」の意味で言ってることは理解できているだろうから、

あなたの立場で指摘をするなら、

「無効電力が損失に関与する、は誤り」ではなく

「『無効電力が損失に関与する』ではなく厳密に『機器の無効電力が送電側の損失に関与する』と書いてほしい」だと思う。

短文メッセージの中での言葉の使われ方は、文脈で学問上の厳密な用語からくだけたものになることがあることはありうることなので、

そこが気になる場合は、定義をした上で切り分ける方がいい。その手順なしに(言葉の解釈の違いが明白なのに)自分の定義を明らかにしない

ままで自分の定義に拘った発言をしていても、噛み合わないだけだよ。 無効電力による電流増加分による送電線の損失は発電機から見たら有効電力だというのは

当たり前だが、そもそも負荷の無効電力の話をしてるんだよな。

電力会社は積算電力計の先の有効電力でお金をもらってるわけで送電線の発熱は金を

もらえないんだよ。 話の発端が純粋に無効電力とはどんなもの?から始まっていて

理解を妨げる要因に、そこに(他の要因が絡むのに)安易に損失が発生すると嘯くアホのせいだという教育的な配慮の話から始まってるんだけど ってかよ

無効電力の成分が直接発熱につながってると言ってる様にしか見えないアホの発言も何個か見受けられるんだがw >>392

>送電線の発熱は金をもらえないんだよ。

一般論としては力率の悪い需要家は割引率が低いから

あるいみ、その分の電気代を有効電力の電気代の係数として

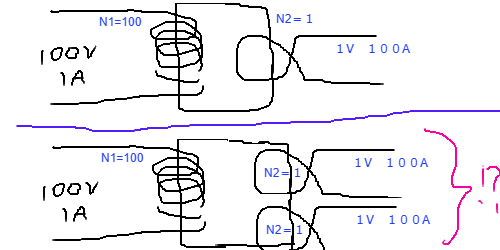

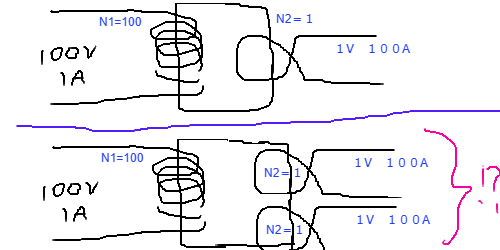

徴収している、ともいえるんじゃね?しらんけど(^p^; 無効電流を気にしなくいいなら、トランスはあんなにまかなくてもよく、

1ターン:1ターンの超小型トランスができるのだ。 >>386

∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

( ´∀`)/< 先生! カパシタの等価直列抵抗値は示さないんですか!?

_ / / / \___________

\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\

||\ \

||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||

|| || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||

.|| || >>396

結合係数は無視ですか!?

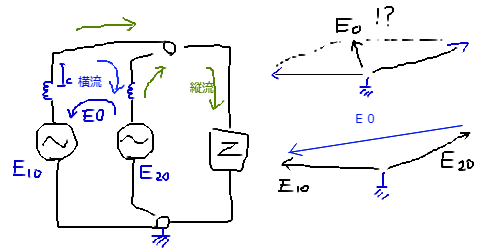

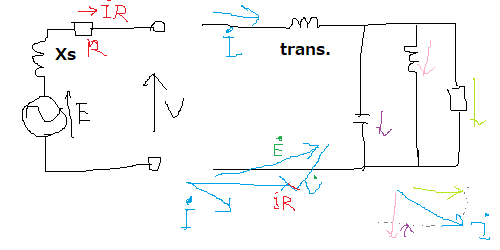

電圧制御を巻き数比以外にどうやっておこなうんですか!? >>400

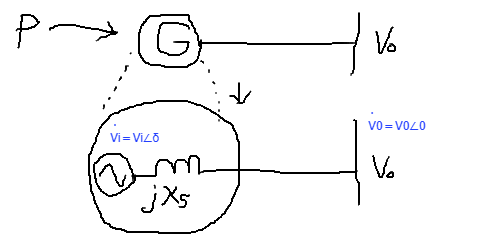

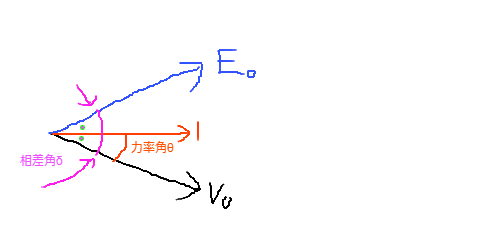

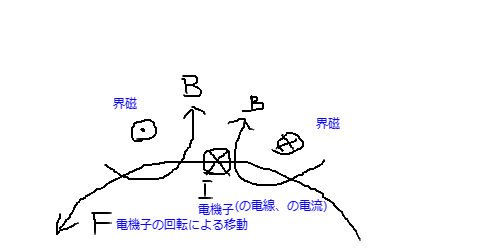

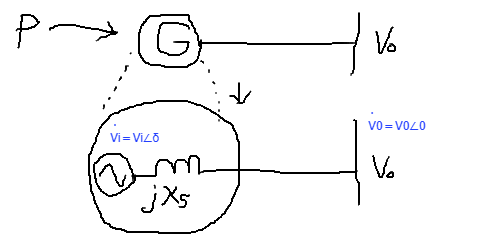

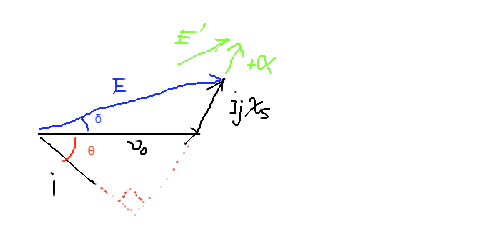

スマソ 1個前のAAのと混同してたorz https://www.shiken.or.jp/answer/pdf/190/file_nm02/S2%28K%29.PDF

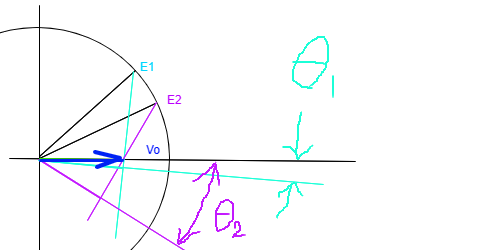

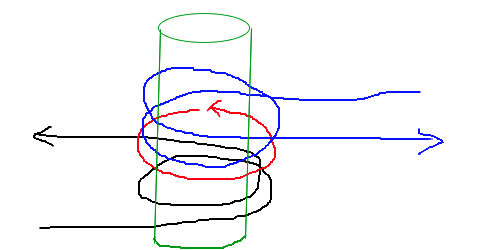

問1(1)a でヨーワカラン所があるのですが、機械的入力を変えることで

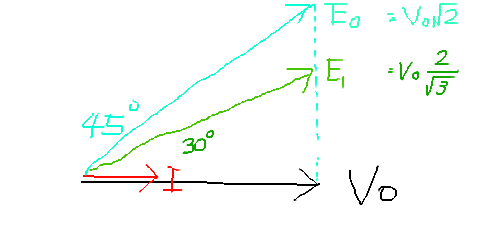

内部相差角δが45度→30度に変化したときのパワーの比を求める出題なんですが

参考書や解答例見ると立式や展開に際して、

相差角が変わる程に投入機械力を変化させても、内部の電圧Viが変化しないことを前提としているようです。

いったいどこの出題分を踏まえると、内部電圧が変わらないことが読み取れるのでしょうか?

ご存知の方、ご説明頂けると助かります、よろしくおねがいもうしあげますm(_ _;)m

内部誘起電圧=発電機の開放電圧=速度起電力←回転速度が変わるか励磁を調節しない限り不変 どうもです。

内部誘起電圧=発電機の開放電圧=速度起電力←回転速度が変わるか励磁を調節しない限り不変 どうもです。

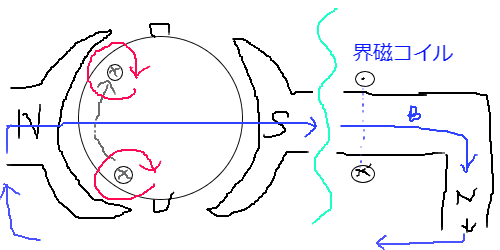

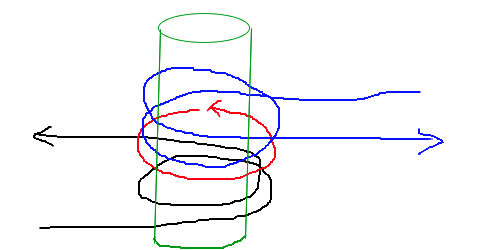

機械的投入パワーを変えても回転速度とか変わらんのか・・・同期発電機なのかな

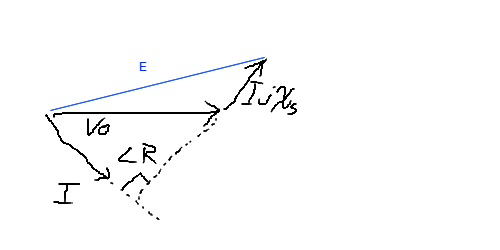

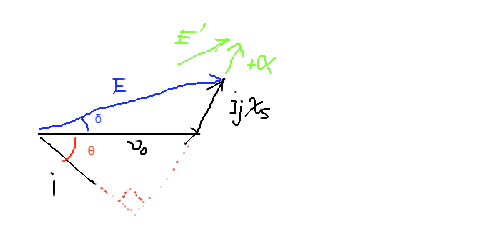

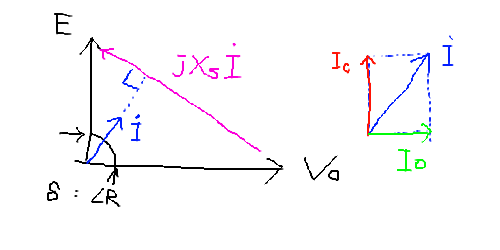

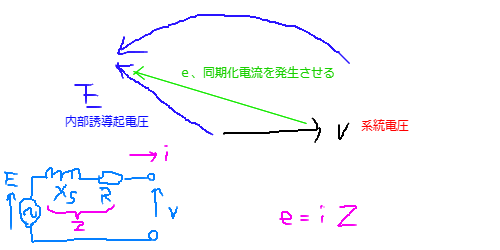

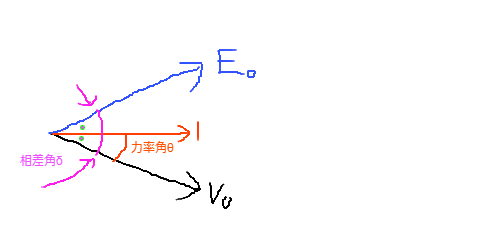

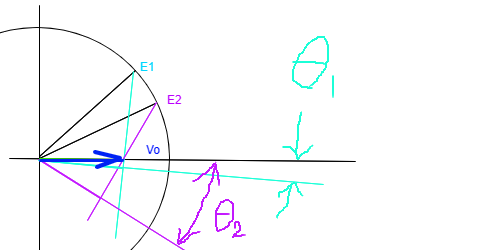

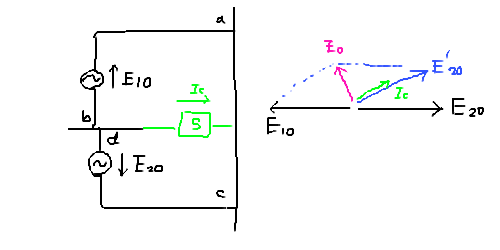

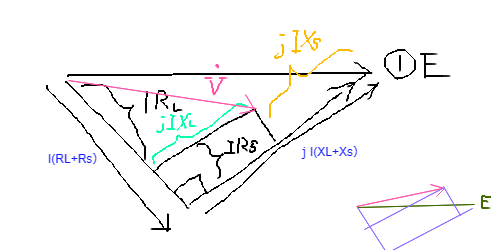

とすると、同期電動機じゃなくて同期発電機のベクトル図は・・・・ぐぐる、→付図

あれ? 投入パワー変えて電流が増えると内部起電力Eは増えるんじゃね??(´〜`;

ベクトル図で何が変わって何が変わらないかを決めるのはそれを描く人

ベクトル図で何が変わって何が変わらないかを決めるのはそれを描く人

励磁不変・端子電圧不変ならEとVoが変わらないように描く

相差角が大きくなって電流と出力が増える Xsは固定だろうし 電流が増えるならXsでの電圧降下IjXsが伸びるんだから

誘導起電力のEは延びるんちゃうん?θがマイナスなら縮むことも可能かもしれませんが

何回も堂々巡りしている気がするが…

何回も堂々巡りしている気がするが…

相差角δが増えてIの位相が変わる

従って力率角θが変わる

力率角はEによっても変わるので励磁を調整して力率調整するのは同期機では常識でしょう つまり、>>403の「なんでViが同じなの?」は、

「投入機械回転力を変えてもその状況に応じて

発電機の励磁電流を調整して同じViになるようにしているから」

ってことなんすかね・・・ しかし、jXsIな電圧降下を経ての、

接続先の系統電圧Voこそを

一定となる様に内部起電力を調整しないと

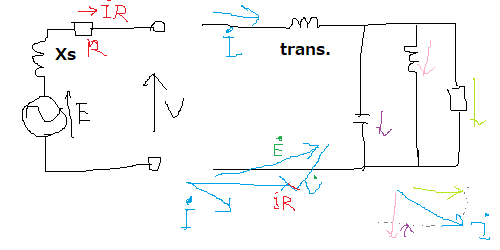

話が妙なことになっちゃいませんかね(^p^; もう一度言うがVi(ベクトル図ではE)は速度起電力

発電機の端子を解放し無負荷にしたときに端子に現れる電圧

直流機のkφnと同じで定数×磁束×回転速度で決まる

負荷電流が流れると電機子反作用により磁束が変化するがそれを

・形式的に内部誘起電圧は変化しないと考え

・電機子反作用による誘起電圧変化を直列リアクタンスで等価的に表す

ことにしてその等価的リアクタンスを同期リアクタンスと呼ぶ

同期リアクタンスは比較的大きい(代表値は 1 p.u.)

系統電圧Voは「インピーダンスが十分に小さい」と書かれているので定電圧源(無限大母線)

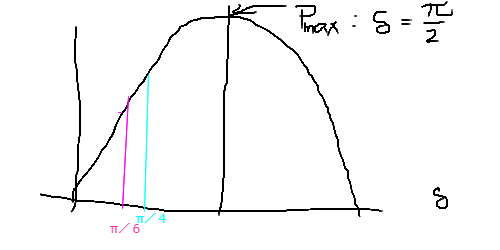

突極性を考えない同期機は送電線と同じ等価回路になるのでPo=(E・Vo/Xs) sinδ

送電線で位相差δだけが変わると考えればいい うぅぅぅん;同期リアクタンスについての

おいらの不理解っぽいので

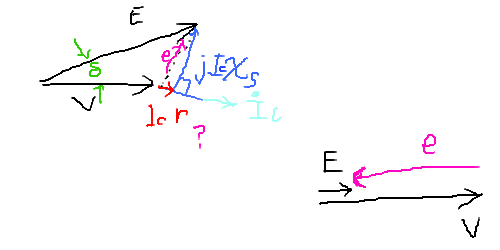

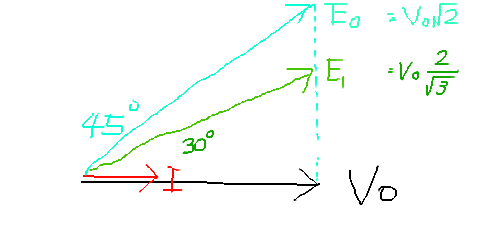

ちと教科書ひっくり返してきます あざざーっした!><; 一晩考えて経過報告です;

(まぁフェランチ効果の存在で自明とはいえ)

V0>E0もあり得るわけで、

θが0度より負=遅れ力率角ではE0>V0

0<θ≦(δ/2) ・・・の範囲な力率ではE0≧V0

(δ/2)<θ ・・・の範囲な力率ではE0<V0

宿題の同期リアクタンスについては

電気書院 電験三種用教本 これだけ機械(第一版)P150あたりによれば

「電気子反作用はリアクタンスで表せる」

電気子反作用リアクタンス+電気子漏れリアクタンス=同期リアクタンス

と。

それらを踏まえて、

励磁電流を調整すれば、電気子反作用の強さも変動できて

機械的投入力を変化させてもV0が一定になるように

制御することは可能なのでしょうけれども

E0は変化する事にはなるのではないか?という当初の疑問は残ってしまいました;ぐぎぎ

この問題のような状況は1機-無限大母線系と呼ばれる

この問題のような状況は1機-無限大母線系と呼ばれる

無限大母線は理想電圧源でありいかなる電流を流そうとも電圧や周波数が変動しないと考える

Eoは同期リアクタンスの背後にある仮想的な電圧で励磁をいじらなければ大きさは無負荷電圧と常に等しいと考える

これらは理屈ではなく「そのように考えて問題を解きなさい」ということ

変化するのは両者の位相関係だけ

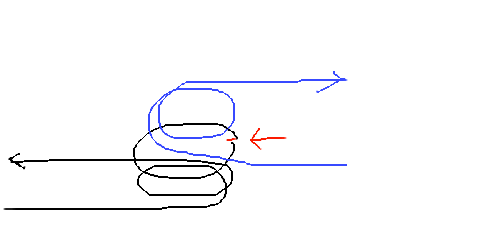

送電線でも両端電圧を与えれば変わるのは位相だけだったでしょう 出題文を読み返したら言及箇所(以下のカギ括弧内の文章)があったので、

・「系統のインピーダンスが小さい」

→ 力率が1ならV0とIは同相、出題文により回転力を変える前後では

相差角は45°と30°なので

やっぱり E は長さが変わってしまうのでは・・・(図)

・「界磁電流および回転速度は一定」

→ Xs を調整するのでは、という先の憶測は違うって事なのかなぁ。。。 ああああああ 描き込みボタン押した後で

確認画面が出ると 絵が消えちまうんやな・・・ぐぎぎ

VoとIが同相にこだわる理由は?

VoとIが同相にこだわる理由は?

力率角は変化すると >>408 にも書いたとおり

簡単のために単相とすると I = (E-Vo)/jXs

(I, E, Vo はすべてフェーザ)

このような電流がオームの法則に従って流れる

(1)bのようにX2を追加するならXsが変化したのと同じ効果になるがXsそのものは調整できない

P=(E・Vo/X)sinδの式だって直流回路しか知らなければ理解困難でしょう

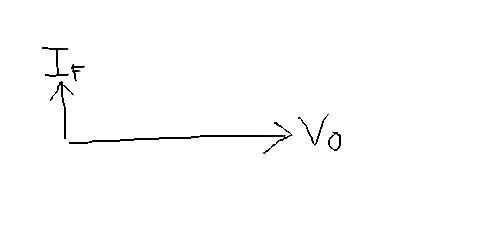

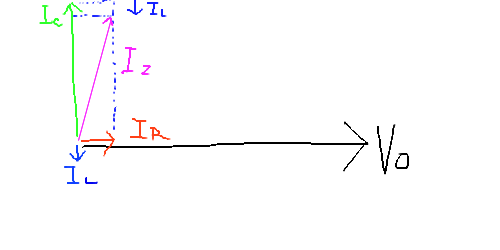

この電力と発電機軸から入ってくる原動機の動力がバランスするようにδが決まる Iの位相と V0の位相はV0の先の

負荷の力率のみに依拠するんちゃうんスかね;

フェランチ効果のような、容量性負荷が支配的な状況なら

下図みたいな向きになるのでしょうけど、今回は

インピーダンスが小さい(負荷としては大きな)負荷が設問で

言及されているのでV0と同相か同相に近いものじゃないのかなぁ、と

おもうんですが 何か勘違いしていますでしょうかね?

フェランチ状態の電流フェーザが90度近く立つメカニズムの補足:

フェランチ状態の電流フェーザが90度近く立つメカニズムの補足:

Vo の先にぶら下がる負荷が

もしも容量性負荷が支配的で、

Ir成分が小さいとIzがほぼ立つことになる、

という風に解釈というか理解しておりますです;

勘違いどころじゃない

勘違いどころじゃない

Voは電圧源だと何度言えば…

インピーダンスの極めて小さい系統≒無限大母線=理想電圧源

インピーダンスの極めて小さい負荷がつながっている訳ではない

電気回路的に見ればこの回路は極めてシンプルで\dot{E}=Eexp{jδ}と\dot{Vo}=Vo exp{j0}の電圧源がリアクタンス jXs を通じてつながっているだけ 同期発電機によって生み出した電力を、

その理想電圧源でもある系統Voに注ぐとき

注いだ電力の力率角が注ぐ電力の量で変動する道理が思い浮かばないんですががが;

相差角δが45度と30度のばやい、

θが変動すればEを同一値に保つことは可能なのかな?

(てけとーなVoで作図してみる、おや)空間的には可能なのか・・・

系統内の無効電力がどういう検知経路を経て

同一E値になるように忖度するというのだろう…不思議だ(というか、

なんか違ってるんじゃないのかなぁ・・・むむむ)

交流回路はそもそも直感的理解が困難なもの

交流回路はそもそも直感的理解が困難なもの

計算によってはじめて種々の現象が説明できる

1機無限大母線系統と送電線路とは等価回路が同じだから同じ特性になる

送電線の円線図を覚えてない?

電圧一定だとPとQの関係が円になるというヤツ

PとQが比例的に変わるわけではないので力率が変化するのは当たり前

Eを一定に保つのではなく『一定のものとして解析する』

直流回路で3Vの電池に10Ωの抵抗をつないだときに流れる電流は?

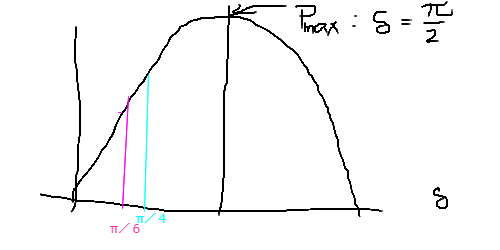

という問題で電池の3Vは一定に保たれるのかとか詮索しないのと同じ 等面積法とかに出てくるあのグラフを思い出せば

45度が30度になるのは

トルクが減って 逆滑り(? 正しくは相差角or負荷角) が減るんだろうなぁ、というのは

感覚的には推しはかれても、力率角が変わるのがどうも納得いかんわー・・・ぐぎぎ

交流回路解析では図式計算が優れている場合もあるけどスタインメッツが複素計算法を体系化して以来複素計算が主流

交流回路解析では図式計算が優れている場合もあるけどスタインメッツが複素計算法を体系化して以来複素計算が主流

明治時代なら知らないが現代の学生なら

P=(E・Vo/Xs)sinδ

Q=(E・Vo/Xs)cosδ-Vo^2/Xs

をさっさと求めてこの式でいろいろ検討するだろう 負荷角90度で最大パワーなのは

最も磁束密度が稼げるタイミングだからみたいだな、と。

やっぱ負荷角が大きく90度とか時は

負荷角0度の時と比べて内部起電力は

大きくなってるじゃねえか?という疑いを深めた。

ていうか負荷角が負の時なんて内部起電力の極性反転まではいかなくても

E0よりも小さい起電力にならんのか?と。 まだ思い付きの段階で

全然確認はできていないけれども

しかし負荷角90度というのがそもそも理解できん・・・

負荷角に応じて並列にカパシタがあるような成分が

発電機内部に形成されてるのかなぁ、と閃いたがこれも未確認;

同期発電機の教科書探すべか・・・ぐぎぎ

>>428

>>428

両終端にするなら送端側は直列終端になると思うんですよね

思いついたのですが、双方向通信では並列終端が必要なので、そちらに回路を合わせたのかもしれませんね >>426

まずは妄想的直感を捨て高専大学レベルの教科書で電気回路を勉強し直すことをお勧めします

次にやはり高専大学レベルの教科書で電気機械を勉強するとよくわかるようになると思います

同期リアクタンス+背後電圧モデルは電気機械理論から導かれる等価回路

等価回路が出てくると回路解析をみっちり叩き込まれている電気系の学生は安心する 高専大学というのは、長岡技科大のことか?

愛知あたりにもあったような。 もし 脱調しない範囲で(=過渡時は兎も角 安定後は同じ回転速度で)

同じ励磁電流を用いている際に「同期発電機というものが

堅牢な定電圧維持能力を持っている」のであれば、

同期発電の電圧変動率という観念自体が無用の長物だと思うんよ

別のアプローチでは、エネルギー保存則を持ち出すのは大げさかもしれんけど

脱調しない範囲で回転機械力を増減して出力が変わるのは

当然ながら電流が増減することはご納得いただけると思うんよ。

負荷電流が変わるということは 同期発電機の外部特性曲線に応じて端子電圧も変動するわけで

回転力変えても内部起電力や端子電圧が変わらないとする認識こそが、(妄想的直感とまではいわんけど)

ちと思い込みの部類じゃないのかなぁ;しらんけど(^p^; シンプルなものを妄想的直感で複雑化して勝手に悩んでるようにしか見えないんよ

学校にもそういう学生がいて表面的なことはよく知っているが基礎を勉強したがらないのでなかなか単位が取れない

あなたの中で何が納得できないの?

1.同期機が同期インピーダンス+背後電圧の等価回路で表されること

1-a.背後電圧は励磁や回転速度が変わらない限り一定であること

2.定電圧源の電圧が変動しないこと

2-a.大規模電力系統はほぼ定電圧源の性質を有すること

2-b.発電機1台くらいでは大規模電力系統の電圧や周波数はほとんど影響を受けないこと

3.電気回路的な計算で現実の現象が表されること

>>432

単独運転と系統連系運転とでは見かけの特性は大きく違う

これは自分も四十数年前に悩んだことがある

結局それは自分の勝手な思い込み(妄想的直感)だった

発電機の端子につながるのが抵抗とかだと確かに力率は一定で電圧が変動する

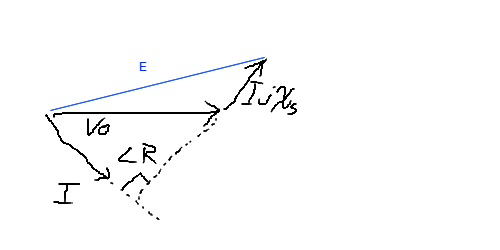

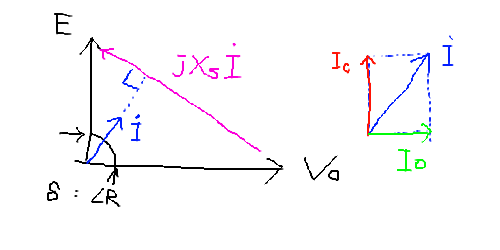

Voの定電圧源をつなぐと電圧が一定で力率が変動する 悶々と同期発電機の挙動について悩み続けているわけですが

ご教示頂いた事実に基づく理解の掘り下げなどを黙々と行っております;

力率が変わる件、力率が一般に送れ位相なのは変電所や柱上トランスなどが

響いているからなんじゃないのか?というのが気づきというか閃きとしてありましたが

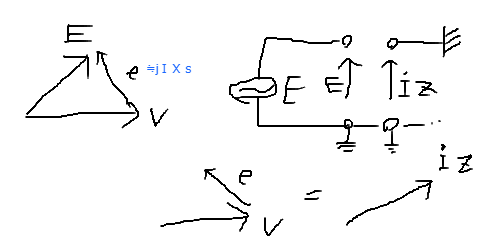

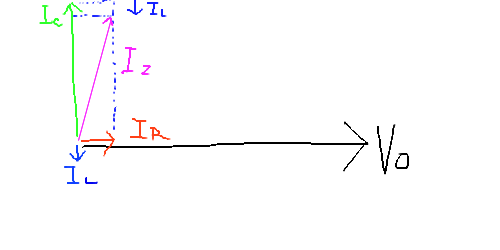

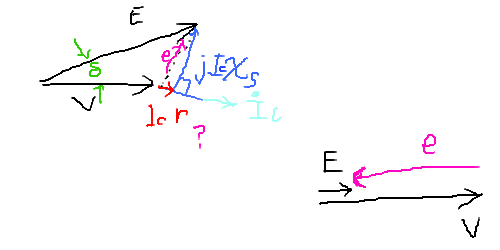

咀嚼はまだで、一般に教科書的には位相が遅れるのは付図右下に示したような

RLC並列回路での電流ベクトルの合成だと理解しております。

電源(発電機)側の都合で力率が変わってしまうという解釈はちょっと教科書的な世界に対して

抵触が著しいのかなぁ…という危惧を覚えましたです;(^p^;

んで、負荷角(相差角)が90度になるとき進み力率のハズで、それを埋め合わせるのに

カパシタ的な成分が電源(発電機)側に形成されるのでは?という解釈を以前提示しましたが、

センセのご指摘によると純抵抗だけぶら下げた時は電圧が上昇しちまうそうで、

もしもカパシタ的な成分が発電機側に形成されるのならば外部が純抵抗だろうと

進み力率になってくれそうなものですが進まないらしいので 実験事実と乖離するみたいだな、と。

系統と繋げた時と 純抵抗ぶら下げたような単独運用時とでは挙動が違う、というお話にかんしては

乾電池を援用すると 十分に小さい負荷だと定格電圧を維持できるけれど

負荷が大きくなると内部抵抗による電圧降下が顕在化して取り出せる電圧が小さくなる側面がありました。

系統に繋げた時と単独運用とでの違いを比べる際、負荷電流の規模は揃えてあったのかしら、というのが

疑問として生じましたです、そんなかんじです;

(今日は初回投稿なので付図が消えるかもしれませんが その時は連投で図のみあとで添えます;)

伝統的な電気工学では

伝統的な電気工学では

1.対象物を電気回路で表す

発電機・変圧器や送電線などは等価回路を用いる

対象物によって適当に近似することはある

2.電気回路の解析

求めたいものを回路解析で求める

3.解析結果は素直に受け入れる

1.と2.にミスがなければ現実とよく一致するはず

なので極論すれば電気工学は計算で成り立っている

実際、電気機械や送配電の教科書では必ず回路解析をやって結果を出すというプロセスを踏んでいるので学生は1.~3.を何度もやらされそれに慣れてしまう

逆にこれができなければ電験2種(高専・短大レベル)以上の計算問題は難しい

余計なことを考えすぎて1.~3.が素直にできていないのではないですか?

あるいは既存の知識を組み合わせることにより1.と2.を経ないで結論を得ようとしいるとか

同期機の等価回路とEo一定が納得できなければ電気機器の教科書をよく読んでほしい

この等価回路はもちろん単独運転でも使えるし外部特性曲線や電圧変動率を計算することもできる

電圧源の電圧一定はそういうものと納得してもらうしかない

電圧源が電力を吸い込むのに納得できなければ蓄電池の充電を考えてほしい

単独運転の場合は Eo-Xs-Z の直列回路になる(Z:負荷インピーダンス)

Eo一定でもZが変化すると端子電圧(Z両端の電圧)が変わる

無限大母線連系の場合は Eo-Xs-Vo の直列回路になる

Voの大きさは変化しないので並列にインピーダンスがつながっていても Eo-Xs の部分には影響しない ・Eo一定が納得できなければ電気機器の教科書を・・・

同期電動機のブロンデル線図の前提は端子電圧一定と、負荷トルク一定の場合。

発電機に敷衍するならば駆動回転力が一定であることが前提の筈、駆動回転力を変更するあの設題においては前提を逸脱する為 円を描かないとおもいます

もし同期発電機が均一な磁界の中を電気子が回転する構造であれば回転速度一定であるあの設題は内部起電力も一定となるのでしょうが、

同期発電機においては、電気子の晒される磁界は内部相差角が0度の時に左右対称で、

相差角が90度側に近づくほど左右非対称となり より強い誘導起電力をもたらすものへと変遷していきます。

従って、内部相差角に応じて誘導起電力は変化するものと思います。

・・・

仮想カパシタは誤りであったものの、あれに相当するベクターは 「同期化電流」って呼ばれる成分っぽい。

無限大母線との並列運転時での同期化電流は 電気学会の電気機器学P140 によれば

(E1(a^2)cosδ)/X1 となるそうでっす あたまがフットーしそうだよぅ(^p^) すまない

話が発散していてよくわからない

左右対称というのもよくわからない

そもそも

・普通に広く使われる同期機の等価回路について理解を深めたい

・独自の同期機モデルを構築したい

のどっち?

前者なら

本に書かれているはず

比較的簡単に実際の現象を表すから等価回路として認められている

後者なら

個人的にどうぞ 電験受験目的なら公式情報の正解や解答例を無批判に覚えるのがクレバーかもしれませんが

内容に納得できない理解方法だと応用につながらんというか資格自体の趣旨、

電気を理解している技術者という旨から逸脱するというか、

要は 正しいとおもえる解法が見えるまで理解を深めたいわけでございます

E0はあくまで”無負荷”誘導起電力であって

負荷角を伴う場合の起電力とE0とが等しいかどうかは

教科書に載っている等価回路からは判断できないんとちゃいますかね;

しらんけど(^p^;

仮に等しいなら無負荷なんて表現は伴わない様な気がしないでもないですしお寿司

左右というのは不適切なひょうげんで

前後という方が適切な気がします

突極機と円筒機の違いもようワカラン理解の浅さなのでまだまだ誤認かも知れませんががが

だからこそ教科書を読んでほしいのです

だからこそ教科書を読んでほしいのです

最近の薄っぺらい色刷りのものではなく、ちょっと昔のしっかり書かれた時代のものを

そこには電機子巻線法に始まり起電力の計算から等価回路の導出に至るまで説明されているはず

それで納得できなければ著者に質問すればいい(難波江さんは亡くなったが)

断片的知識だけでは役に立たないのは同感ですが

教科書を拾い読みしただけでは断片的知識しか得られない

よく書かれた教科書を見つけてしっかり読み込むことをお勧めします 純抵抗負荷では生じないけど 系統と連携したら生じる進相力率な あの電流の、

おそらく「同期化電流」、生じるメカニズムの説明が

等価回路からでは難しいのか 手持ちの本のでは言及というか解説が乏しい印象です;

恐らく実験事実から生じるのであろうベクトル図で示したのちに

そこから図学的アプローチで値を説明している文脈では

なんでその負荷角や力率になるんじゃい?!という疑問からみれば

循環定義的な説明にならざるを得ない訳で・・・いやはや;

ご紹介の、等価回路の言及のあるという難波江先生の教科書をネット書店で探しまする ご紹介あざます 同期化電流は同期がズレたときそれを引き戻そうとする電流

同期運転している限り生じないので力率とは関係ない

電気学会「電気機器学」を読んだというから難波江さんの名を挙げただけでそれが適当かどうかわからない

それに等価回路さえ導出できればあとの回路解析は自分でできる

それができないならそれは交流理論が身に付いていないからで

前に電気回路の勉強をお勧めした所以

国会図書館に登録し本人確認まで済ませればネットで読める古典的教科書

後藤文雄:「電機概論」丸善(1959)

https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I000000989908-00 あざます密林で売っていたので早速注文しますた5/1着予定だそうでs wktk

同期化電流、完全に同調して相差角が0ならばもちろん生じないのでしょうが、

負荷角(相差角)δが0度ではない場合、本件のδ=45度、30度とを比すケースでは

けっこう本質的な問題になるのではないか?と 思うちょります; まだついていない。昨日は配送中表示だったのに

今日は「5/4までに到着しなかったら その翌日返金処理可能です」表示だった・・・

配送業者のとらぶるなのかなぁ。。。

(無限大母線に系統のうち片方断線したような典型的例題の時に散見される、

サイン波の半波みたいな) P 相差角 関係図のグラフをみると

最大パワーが相差角=直角の時ですけど、

同期化電流って端子電圧(系統電圧)と内部誘導起電力の差で生じるらしいので

逆位相の方が沢山流れそうな気がするんですがなんで直角時が最大なんでしょうねぇ・・・ぐぎぎ

(教科書的には直角すぎて2直角に近づくと脱調するというお話だったと思うんですが)

機械回転力を転換する量はδ=二直角時のように思えてしまいます、

てことは どこかまちがっとるんでしょうなぁ;

可能性の一つとして思うのは 励磁電流とトルクだけでは誘導起電圧は定まらず、

誘導起電圧が 内部相差角が異なる時に

代わるからじゃないんかなぁ、という気がしちょります(^p^; 同期化電流の理解不足かも知れませんががが

✖ 機械回転力を転換する量はδ=二直角時のように思えてしまいます

✖ 機械回転力を転換する量はδ=二直角時のように思えてしまいます

○ 機械回転力を転換する量「が最大となるの」はδ=二直角時のように思えてしまいます Vと同位相だとE=V

δ=直角でE最大、

δ=二直角 だと E=0

みたいな感じじゃないのかなぁ・・・と。

EがVよりも遅れると V>Eで トルクは負というか、同期電動機としての動作でしょうな。 しらんけど(^p^;

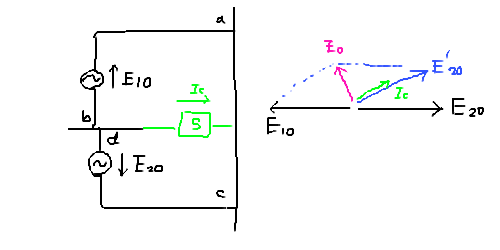

電機概論、二日に到着してます。変圧器やら誘導機やら

電機概論、二日に到着してます。変圧器やら誘導機やら

蘊蓄的知識が潤沢でいろいろ面白そうな本ではあるんだけど、本件の

係る、着目している同期発電機については・・・ うーん。

今回一番知りたかった同期化電流については、これは著者の誤認ぢゃないかと・・・

P.201、単相三線式の100V段を同期発電機に置き換えた様な

構成が例示に用いられているのだけれど、+100V線とー100V線が

短絡されていて・・・これ短絡事故やろ、と; 初版なら兎も角、第六版なんよなぁ・・・

おいらがまちがっとるのかなぁ・・・ぐぎぎ;

こんな感じの構成なんですよ

>>446

>>446

その図は何もおかしくない

G1・G2は電圧源ではなく電機子の意味なので同期インピーダンスを内蔵している

よく見ると界磁巻線が外に書かれていて暗に電機子であることを示す図

電気機器工学ではこういう書き方をするのよ どもです;いや、全体の構成図自体は (Eが逆位相じゃなければ) なんら

違和感はないものですが、(同期Zでの電圧降下を経た先が端子電圧で、

内部誘導起電圧E と 端子電圧V とでは位相のずれを伴いうるとしても

そこは逆位相が正常でそれが維持されるという議論については何の免罪符にはならず)

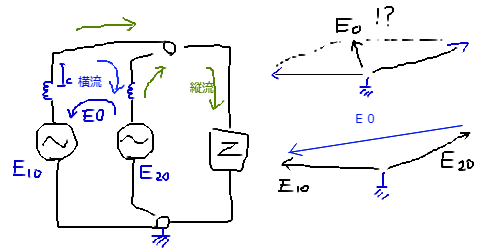

横電流を説明するベクター図で二つの同期発電機のEが

逆位相というのは; ちゃうんじゃないかなぁ、と;横流に関するおいらの理解が間違っとるのかなぁ。

いや、成分を説明する過程で極端な最悪側として

逆位相から議論を始めるアプローチはあり得るとは思うんですよ。しかし

この本では逆位相が維持されるかのように横流が説明されてまして;

最悪側の議論を資料を後藤先生は誤読されたかなぁ、と; 知らんけど(^p^;

誤読ならサーセン; まず図をよく見ると確かにミスがある

図中Icが書かれている場所では両機の間を流れる電流にはならない

a-cの間に(同じ向きで)描くべきであろう

次に交流の位相についてはどの向きを正に取るかによって180°関係が違ってくるのでそれは本文中での説明と併せて考える必要がある

この図だと(修正後の)Icを流す向きに両機を結ぶ閉路を作ると図(b)のベクトル図で間違ってはいないし本文中の式とも矛盾しない

変圧器のベクトル図でも正に取る向きの違いによっていろいろな流儀がある

・後藤文雄89ページ:E1, E2, I2が同じ側・I1が逆側

・電気学会電気工学HB第7版836ページ:E2, I2が同じ側・E1, I1が逆側

・電気機器工学I改訂版(電気学会1987)102ページ:E1, E2, I1, I2すべて同じ側

ベクトル図だけを見るのではなく本文をよく読み込みましょう 5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな

書き込んだ内容は一生個人情報としてファイリングされる

IPアドレスから個人名なんて今は容易に特定される

個人情報を集める巨大な装置が2ch、5chです

過去の発言やアクセスログすべて

それが5chの販売物

5chにアクセスすればするほど

5chに書き込めば書き込むほど、大手企業に就職出来なくなるぞ

今はほぼすべてが運営側の書き込みですから、アクセスする人間の過去すべての

情報を持ってる運営と議論しても勝てないぞ

延々と反論スクリプトにやられます。無視するのが一番

5chがマスコミからもアンタッチャブルな存在なのが謎ですね。

バックが右翼団体だったわけで

5chは運営に金を払えば裏からアクセス全部見えてるんだよ

ターゲットに嫌がらせして精神疾患に追い込む

ビジネスなんだ 昼休みとかにスマホでここを覗くときは容量節約のためにscで開いてるんですが

あっちだと447で新着ナシ表示だったので見逃してました;

Icの件

なるほど aーc間ですね。

ただ、E0も やっぱちゃうとおもます

というのも、横流じゃない縦流は何か?と考えりゃ

系統の先の負荷を通って循環する流れ(が縦流)なんだと思うんです。

横流は、系統の先の負荷を経ずに 端子部でバイパスし 発電機から発電機に流れる成分だろう、と。

その成分では中性線に位置するのは発電機の逆側同士ですからE0は

図の青線だと思いまーす。あってるか知らんけど(^p^;

まず後藤文雄201ページで同期機の並列運転の条件の一つとして

まず後藤文雄201ページで同期機の並列運転の条件の一つとして

> 3)各起電力の位相がたがいに等しいこと.

を挙げているので最初から逆相になるような並列運転を考えている訳はない

あとはノード方程式的な考え方(E0=E20-E10)とするかループ方程式的な考え方(E0=E20+E10)の違い

電気回路をしっかり勉強していればどちらの考え方でも受け入れられるしもちろん結果は同じになる

そもそも本を買ったのは等価回路でE0不変が納得できなかったからではないの?

それがいつのまにかE20やE10一定は認めてしまっていてその位相がどうかに化けてしまった

>>439 再掲

> 教科書を拾い読みしただけでは断片的知識しか得られない

> よく書かれた教科書を見つけてしっかり読み込むことをお勧めします

教科書よりも自説を信じるならそもそも独習は難しい うーん・・・。他の教科書ではマイナスを明記して同様のベクトル図を用いているものもありましたがまぁ、要はキルヒホッフの電圧則を用いてるちうニュアンスなのでしょうが

なんだかなぁ・・・どういうニュアンスを意図しているのかがわからん表現で

理解に苦しんどります。まぁそこに固執する必要も価値もないのでしょうし

スルーして本題に戻れば、

・内部誘導起電力は、回転速度が一定下だとしても

励磁電流の大きさだけでは一意には定まらず、

相差角に応じて磁界の状況が異なる為、大きさが変わるのではないか?

・無限母線との接続時には、母線が低電圧源として機能する為、

相差角に応じて同期化電流が同期発電機の電気子に流れ、

増磁(?)することで起電圧が更に大きくなる? のかなぁ、と言う気がするのですが

この二番目のところがいまいちよくわかっとらんので同期化電流について知りたくて

調べていて先の問題でわちゃくちゃしてた感じでござます;さーせん ✕ 低電圧源

〇 電圧源 定、じゃなくてそもそも交流でしたな; あー ちゃうか 発電の界磁は励磁電流だし

同期リアクタンスに無理やり電流流しても電動機としての側面が生じるだけで

誘導起電圧には影響ないのかな? 同期発電機に対するおいらの理解が浅い;

教科書読み直します、グギギ; 留まろうとするなか、無理やり回転させる事で

電圧が生じてるわけで増磁することでより強くとどまろうとするからこそ

無限大母線と比して45度も進みすぎた電気子を押しとどめようとするんだから

そんな中無理やり回転させてんだからやっぱ誘導起電圧は増えるんじゃねえんかな。

よくわからんけど こういう予断を温めればこそ

電気子反作用のところの教科書の議論を

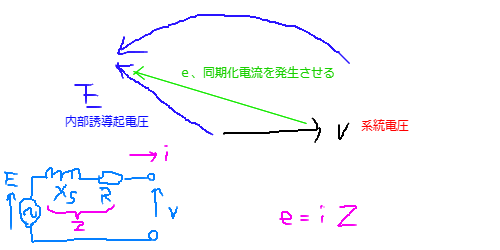

これから面白く読めるというモノ(^p^)ふひひ 同期化電流は 内部誘導起電力E0∠δ (左図)と端子電圧(系統電圧)Vの乖離で

電位差eが生じる事から説明されるけど、

負荷角が0度・同相でも(界磁電流の量次第では内部誘導起電力の大きさは

いろんな値をとりえるわけで)eは有意の値をとりえるやん・・・

しかもE<VかE>VかでIcは逆向き。

同期化電流って命名は一側面に着目すぎじゃないんかね;しらんけど(^p^;

同期発電機における電気子反作用は力率に応じて界磁に波及し、

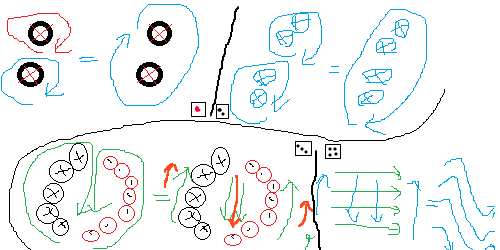

同期発電機における電気子反作用は力率に応じて界磁に波及し、

誘導起電圧の増減を伴いえる現象のようではあるが、負荷角δが30度から45度に

変化した際の力率がどうなるのか?を、理解の浅さから いまいち断言できない。

https://jeea.or.jp/course/contents/12105/ などをみると、力率と言っても

誘導起電力に対して進んでいるか遅れているかを論じているようだ。

ということは、もし、端子電圧Vではなく誘導起電圧Eだとすると

今回の議論のケースでは 電流IcはEよりも遅れている位相だろうから

界磁を増磁して誘導起電圧を強くするのではないかと思うが

ほんとうにEを基準にしていいものなのか、(理解が浅く)イマイチ確信は無い(^p^; 「実験中とかに CVCC電源が定電流モードに移行しちゃってる時って

電流制限を緩めると 出力電圧が上がる」ような印象をもってるから、

同期発電機の機械入力を増かさせ負荷角が鋭角から増えて

発生電力を増大させたようなときに、誘導起電圧は本当に増えないのかあぁ・・・

というのが気になったのだとおもう。

・負荷角に応じて界磁の位相が変わるため起電力が変わる可能性がある

・系統との負荷角に伴い同期化電流が発生しその電流に対する電気子反作用で

開示が増強され、誘導起電力が増える可能性がある

この二つの可能性は見えてきたけれども、なんでそこに無条件で飛びつけないかというと、

負荷角が30度→45度にふえ電位差eやIが増大するとき、

Eが仮に一定だとしても、無限大母線側ループの合成インピーダンスZが

(eの増大にともない)減少する事で電流が増えるアプローチでも生じ得るのかなぁ、

てな気もしないでもないわけですん;Xsは一定でもeが増えれば電流は増えるわけで。

気合入れて電気子反作用のあたりを洗うのかなぁ・・・ いいかげん手持ちの本とかで

不精してないで、まじめに図書館行くか;グギギ

あ。図はXsの位置からいって不適当でしたな;さーせん

あ。図はXsの位置からいって不適当でしたな;さーせん

誘導起電力直後の脳内仮想端子と御解釈くだせぇ 電気機器を勉強する際に混乱する一つの理由が必ずしも原因→結果という説明ができないこと

例えば電機子電流が流れれば電機子反作用が生じて磁束が変化するが

電機子電流を流すためには位相なり電圧なりが変わらないといけない

ところが電機子反作用で磁束が変化すると誘起起電力の電圧や位相が最初の状態から変わってしまう

どれが原因でどれが結果なのか判然としない

なので単純化した検討を進めることになる

電機子反作用を検討する際には電流はとりあえず流れていると考えなぜ流れるかまでは考えない

検討結果を反映して等価回路が導ければそのあと電流だとか位相差の検討ができる

先を急ぐとわけがわからなくなるので一歩一歩着実に

なお誘起起電力と電機子反作用をしっかり理解したいなら直流機から始めることをお勧めします どもです; 昨日は図書館が休みで

今日は寄れたのですが最寄りの公共図書館の電気工学の棚は・・・自宅の方が充実していた(^p^;

来週もう少し大きなところに寄るつもりですが とりま手持ちの本とにらめっこしつつ同期発電機の事に悩む日々;

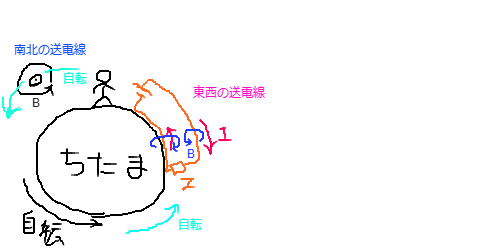

本題には踏み込まない範囲でですが少し視界が晴れ視野が広がりました

無理やり機械回転力を増減させて負荷角を本当に増やせるのか?という

兼ねてより温めていた疑問があったのですが、その問題については認識が大きく前進しますた!

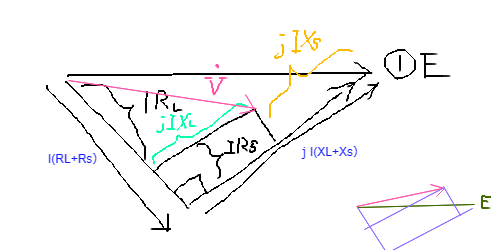

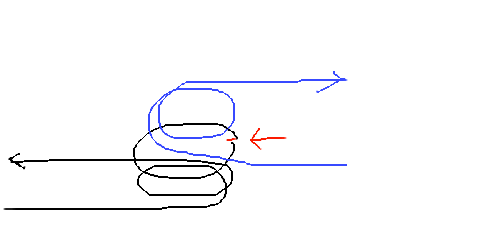

系統と接続せず独立した運用の同期発電機の場合は、端子電圧の位相は固定されず、

(同期インピーダンス(その成分を下図ではXsとRsと表記)と、

端子外負荷(数ではRLとXLと表記)との)合成インピーダンスによって

電流位相が決定し、その分圧によって端子電圧が決定するんやな! と気付きました。

しかも、分圧次第では右図のように

誘導起電圧位相よりも端子電圧が進相する事も起こりえるんだな、と。

いやはや 同期発電機、なかなか癖の強い子で 面白いでう(^p^)

直流機についても 読み直してみたく思いまする〜

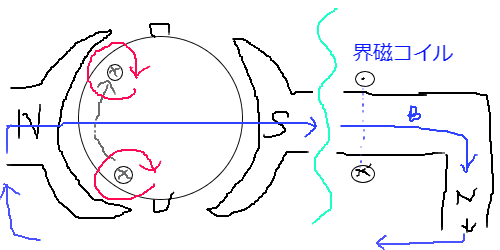

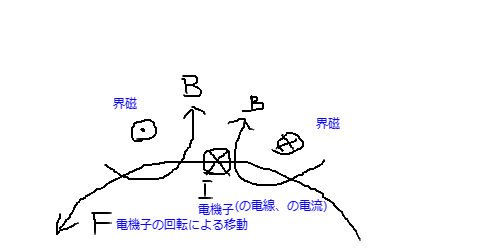

直流機の電機子反作用、合成磁力線が

直流機の電機子反作用、合成磁力線が

教科書だと赤線図みたいな斜めになるという話らしいんですが、

いやいや、横にずらす感じじゃないんか、と;

斜め成分どこから生じるんやねん しらんけど(^p^; 電機子の電線の分布形状なのかな

アスペじみてるのか本筋と違う所で 気になる点に注目してしまいなかなか進まんです

>>463

>>463

直流機では電機子電流は一様・ブラシ軸で左右対称になるので

往復導体あるいは1回巻きの平らなコイルが積み重なった形とみられる

なのでこれらの合成磁界(電機子起磁力)はブラシ軸方向になる

界磁起磁力と合成すると「斜めになる」 ああなるほど、電気子内の磁力線は

一方向(=ブラシ軸方向)に纏められるわけですねん; どうもです

得点力目的の勉強だと下らん事かんがえてないで 無理やりにでも

得点力目的の勉強だと下らん事かんがえてないで 無理やりにでも

納得してすすめていかないと試験に 間に合わないけれども、

好きなだけ回り道できるというのは独学の醍醐味でもありまするな

電気子反作用、ほんとうに自己起因の磁束を電線が横切れるのか・・・

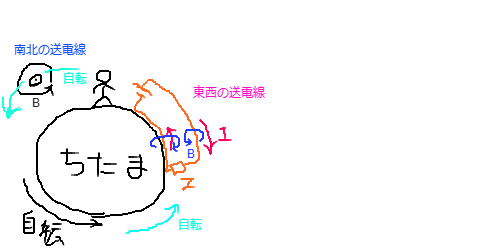

ちきうの自転で電線が移動していることを考えれば

電線が 東西方向に延びているのか 南北方向に施設されているのか次第で

送電線網にも「反作用の違い」があるんですかねぇ;

浅学にして聞いたことない話ですが 本業は強電畑でもなく

たんに僕が無知なだけかもですな ぐぎぎ;

地磁気については微弱ながらも確実に存在するわけですぐゎ、

もしかして地磁気って 自転と同期した回転磁界なのかな;

考えたことなかったわ(^p^;

磁力線南北なら 送電線が南北でも平行な相対位置で

磁力線南北なら 送電線が南北でも平行な相対位置で

交われないんじゃね?と思うた人もおられよう。

老婆心ながら補足すると、地磁気の伏角、トンキン付近だと49度ぐらいらしい。

磁力線は ほぼ50度ぐらい「斜めに」地面から生えてる感じ。

だから等電位面が40度(90−50≒40)ぐらいで誘導起電力は働くんじゃないかな、と。

電線以外を固定している場合は、あたかも電線が横切った磁束で起電力が発生するように見えるけど

電線以外を固定している場合は、あたかも電線が横切った磁束で起電力が発生するように見えるけど

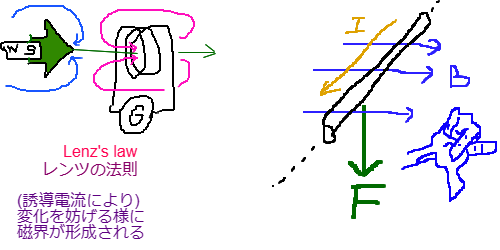

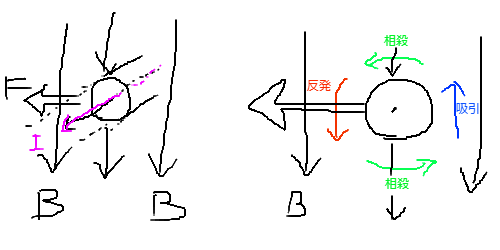

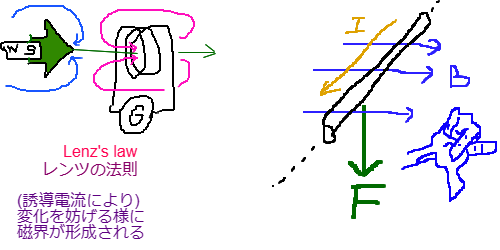

本来はループを鎖交する磁束の変化を考えないと逝けないんじゃないかな どうもレンツの法則と、ファラデーの右手が恋人との間に 深い飛躍があるんよなぁ・・・

当初はループが磁気双極子に見えなくて 磁力がどう及ぶのか困惑したけど

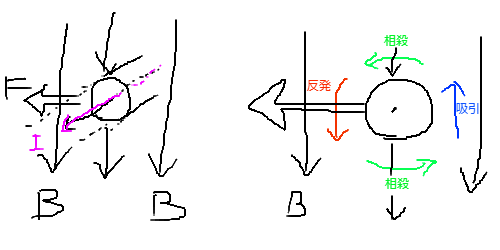

当初はループが磁気双極子に見えなくて 磁力がどう及ぶのか困惑したけど

磁力線の一部ごとに見て行けば レンツの法則とちゃんと適合してるんですな・・・

>>469

>>469

地磁気は専門外でパスしてるがこっちは電磁気の基礎で習う

レンツの法則は

V=-dφ/dt

一方右の図では以下に注意しなければならない

・電流が流れるためには必ず帰路が必要

・磁束は無限に広く分布している訳ではない

いま磁束が存在している部分の長さ(幅というべきか;図のIの方向に測る)をLとし電流帰路を図のはるか上方(そこまで磁束が及ばないと考える)とする

導体が図のFの向きに速さvで移動すると帰路を含めた1回巻きコイルの磁束(鎖交数)は単位時間当たり

B×L×v

で増加する

よって磁束変化から求めた起電力とフレミング右手から求めた起電力は一致する 途中で送ってしまった

なので >>468 の考え方で間違いない

地磁気に関しても変動がなければ電圧は出ないはず

磁気嵐なんかで変動すると地磁気誘導電流と呼ばれる電流が流れることは知られている 今日のちょーさほーこくとこーさつ

・地磁気はトンキンだと55mT程度

・自転速度が遅すぎると地磁気は形成されない(金星や火星には、

地磁気がない(か、あっても恐ろしく弱い))らしい。

・地磁気が自転と同期しているという話は見当たらず。

・送電線網でループを作る往路と復路それぞれで同じ誘導起電力が

地磁気を遮り生じていたとしてもコモンノイズ状に乗るので相殺されるとおもわれ

・片側を磁気遮蔽できれば相殺できなくなるかも?

・超伝導送電が実用化すればあれはピン留め効果よろしく磁力線を通さないので

南北に、片側(往路か復路か)を超伝導送電すれば自転による誘導起電力が残るのでは?

・全地球規模のオゾンホールとかもしできたら怖いしどんな悪影響があるのか判らんので、超伝導送電の実験はくれぐれも慎重に願いたい; ループを交差する磁束の変化が起電力を生むので片側が超伝導で磁力線を

通さないとかは関係ないと思う 訂正、55μTでした 三桁も違ってた><;

相殺・・・局所的にループを作るから復路が同じになって

相殺してしまうという問題は、局所をやめ地球を一周すれば相殺しないんじゃないかと気付く

磁束・・・均一ではなく疎密はあるものの、

重力なんぞは無限遠迄届くらしいので

磁束も無限遠迄届くような気がしないでもないですが

ループ云々・・・ampereターンなのは同一サイズのループだからで

異径ループだと磁束数が変わって端数もつくれるということなんすかね

電気子反作用の件、

ひょっとすると 電気子の電流が界磁に波及するという認識が勘違いで、

電気子電流で電気子が電磁石化して回転しにくさを作ることが

発電力増大になるんじゃねえか?というアプローチに思い至る(未調査)

これだと南北に走る送電路が送電に伴う磁界と地球の自転での移動で発電?!という妙な話を回避できそうやな、と >>475

>>465 あたりまででまともな話になってきたかと思ったが

またとても科学的とは思えないような状態に戻ってきたようだ

こういう話をしたいなら今度は電磁気学の勉強をお勧めする

少なくともマクスウェルの方程式の意味するところが正しく理解できるところまで

発電機の回転子と固定子とを一体化して一緒に枠ごと回転させても電圧が出たりはしない うーん・・・非科学的と言われてもなぁ。

回転界磁型の同期電動機の界磁が励磁コイルと同期して回るように

一旦磁場を形成しても その磁界だけをそこに残して

通電したままのコイルが独立して動けるわけではないのだから、

直流電動機の界磁が斜めになるという話についても、

励磁コイルでもなく電気子でもない 第三者の視点から合成磁界を見れば斜めに見えるでしょうが

電機子に影響を与えうる交差がその合成磁界に対して可能なのかというと

電機子が横切れるのは 合成する前の磁界で考えないと 話がおかしくなるような気がします。

合成磁界で考えるのが科学的思考として合理的なんすかね?なんか納得いかんですわー; >>477

逆に質問なんだが天(自然界)は磁界をその成因によって区別するのか?

ある時刻ある位置における磁界はいろんな成因のものがベクトル的に合成されて存在しているはずだけれど個々の成因に応じて性質が違ったりするのか? 余りに踏み込んだ認識で恐縮なんやけど、物の境界は何処かという問題に帰結すると思うんよ。

散乱断面積で核子の大きさを推測するというお粗末な認識が今の物理学畑の教科書的な見解なのですが

牧歌的というかちっちゃい子にもわかる世界にまでたちもどり、モノが触れられるものが境界なんやろうとかんがえると

無限遠迄重力が波及するこの世におけるものの実体っていうのを僕が思うに、

一個の原子の大きさというのは無限大で、僕らは無限個の原子が重なって存在していると思うんよ。

電気素量であるところの電子もほぼ同様で、磁界というのは無限大サイズの電子のスピンとして

実体が存在すればこそ、真空中でも磁場があり電波は伝播するんやろうな、と。

そんなかんじで、電機子反作用的な成因の磁界は起電力に対して弁別されうるんじゃないかなぁ、と。

まぁ今はまだ(^p^)というきちがいが非科学的な事を言っていると思われるのがおちなんだけど

案外数万年もすれば なかなかいいセン行ってる認識持ってたやつもいたんだな、と

異なる進化系な別文明の考古学者が2chのログみてニッコリしてくれるんじゃないかという気もする;しらんけど。 視野が狭かった・・・

「深淵を覗くものは心せよ、お前が深淵を覗くとき、深淵もまたお前を見ているのだ」

電機子電流で生じた磁界を、電気子の電線は、たしかに跨ぐことはできない。

しかし、その一方で。界磁を生じている電磁石はコイルであり、

電機子電流で生じた磁界とその移動は界磁を生じている電磁石に対して発電し、

その電流が生じる磁力線に対しては、跨ぐことになる。 いやはや、奥が深いな(^p^; >>480

交流機ではそういう現象もあるが残念ながら直流機ではそうではない

そもそも電機子起磁力の向きには磁極も巻線もない(補極はあるが電機子電流が流れる)

思い起こせば電気機器の諸現象がつながって体系的に理解できるようになるまで多少の年季が必要だった

自分の経験だと実際に線を巻いて特殊なモータを作ったときにやっといろいろつながったように思う

ここで数行で書いても理解の助けにはならないだろうからもう黙っていることにするわ あざました

今後の議論で どこか面白そうな話題に思えたら

またご参加くだされば幸甚です;

そもそもが無限大母線接続時に

同期発電機の投入トルク増大して負荷角を

大きくした場合の議論でしたので 電気子反作用と言っても

今回のニュアンスは電気子に流れる同期化電流に対する電気子反作用の議論でしたから

直流機に置き換えるのはちと難がありまするが

並列電源での母線電圧微増時の電機子反作用だと似たニュアンスに至れるやもしれませぬ。

もし電機子電流を無理やり増やしたならば・・・

電気子の磁力線(赤線)を部分的に見てみれば

電機子回転により 界磁の磁力線ループ(青)を、順方向から逆方向に変化しているわけで

界磁コイルに対する発電成分(による増減磁)は、やっぱり直流機でもあるとおもぃま〜す(^p^)

永久磁石の時はドウなんじゃい?!という風のささやきが聞こえたので

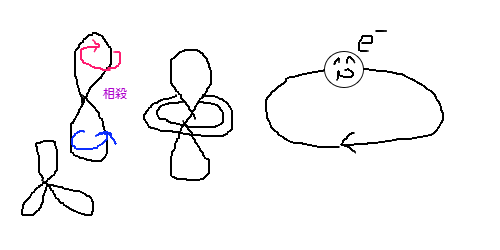

永久磁石の時はドウなんじゃい?!という風のささやきが聞こえたので

老婆心ながら補足を添えておくと、電子雲の形状にはπ軌道とかいろいろな

タイプがあるんだけど 概ねの元素では対称軸をもってて 電子の回転成分は

対の成分を同一原子内に含有できちゃって、相殺しちゃうんよね(将来的には電子は二個で一つの

セットとしてその実態に名が与えられるだろうと思うが 今はまだ

そこまで認識が掘り下げられていない。超伝導の議論では超伝導体の中での電子の振る舞いに

クーパー対とか言う観念があるらしいががが)。 そのなかで、磁石になる物性をもつ元素(鐵とか)のばやい、

そのなかにドーナッチョみてーな軌道があって、そこでは電子が

単原子内で相殺されない形でぐるぐる循環しうるんよ。

てことで、原子一個一個の中に電子の循環ループな単周コイルを含有してるんよね。

(元素ごとの対峙で相殺され得るので元素の並び次第で着磁できたり脱磁したり)

てことで永久磁石の中にも (循環な)コイルが あり(え)ま〜す

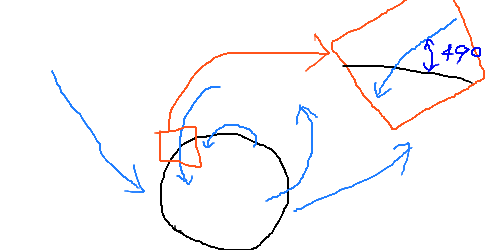

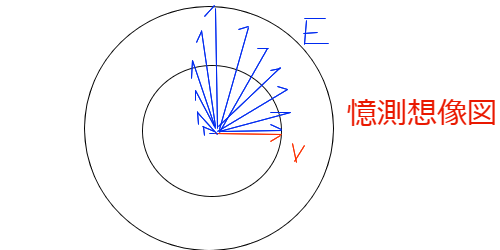

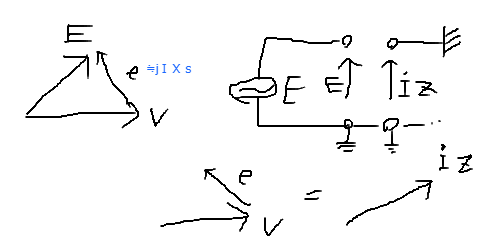

以前、ベクトル図とのにらめっこで 同期発電機に仮想カパサタ的な振る舞いを

以前、ベクトル図とのにらめっこで 同期発電機に仮想カパサタ的な振る舞いを

予感していたわけですが、同期調相機(ロータリーコンデンサ)の存在を知り

案外いいセン読みてたのか!?とか面白がったりしていましたが

同期調相機も同期発電機も同期電動機も励磁量の調整で無効電力の大きさを

制御できるそうで そのあたりを咀嚼する都合でベクトル図の復習というか

整理をしていたりしている昨今です・・・ 同期リアクタンスに印加する電圧の、

ベクトルの向きに理解の怪しさががが 力率1を超えて過励磁したときに

発電機か電動機かで進相か遅相かが変わるという解説をネットでは散見し

理解のとぼしさからかいまいち納得できずにいる今日この頃で御座います

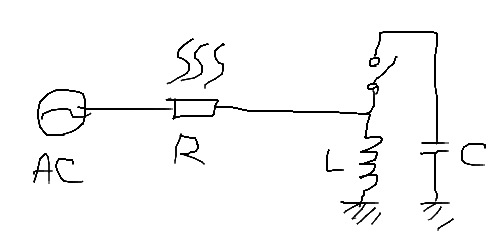

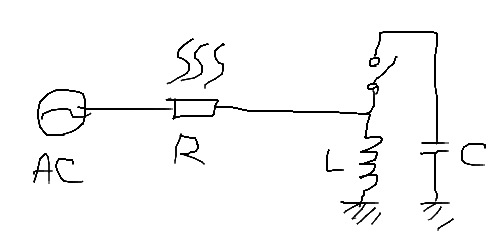

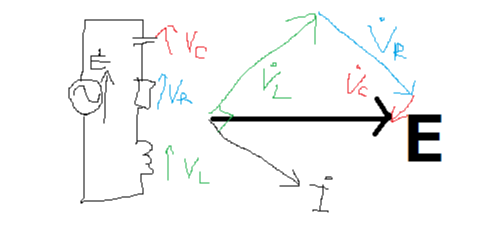

付図はRCL直列回路のベクトル図。

原点からすべてのベクトルをはやす

現行の教科書よりは

こう配置した方が、より洗練されている気がする(^p^)どやぁ

同期機のことだけ述べた一冊丸ごと同期機についやされている本なども

同期機のことだけ述べた一冊丸ごと同期機についやされている本なども

図書館にありましたが 同期調相機のベクトル図は見当たらず;

図はついぞ見つかりませんでしたが言葉での解説が

https://jeea.or.jp/course/contents/04104/ にありますた。

>遅れ無効電力を供給することは、進み無効電力を消費することと等価である。

V字曲線の力率1な谷を境に、左右が進か遅れかなのが 発電機か

電動機かで変わるのは、それが発生源なのか消費扱いなのかって事なのかなぁ。

しかしベクトル上は極性反転するだけだと鋭角か鈍角かの違いがありそうで、

いまいちにわかには承服というか納得はしかねてしまい・・・ぐぬぬ; 同じ問題の負荷角増大時に 投入力が増えているのに電圧が等しいなら

すべからくパワーの差分に該当するだけは電流が

増大しているのだろう、とおもうわけですが、

磁気結合されている界磁コイルと電気子コイルの巻き数は同じなのに電流が増えるというのも

妙な話に思えてトランスにまで話を戻して悶々と考えとるわけですが

上の図のトランスにもう一本二次側コイルを並列に挿入すると

二次側が一系統しかないトランスについて論じられていた

教科書の巻き数と逆数で、という話にするとエネルギー保存則に抵触しちゃうので

おそらく下図の場合は50Aなのだろうなぁ、とは なんとなく思うわけです。

鎖交する磁束とその変化は変わらんはずなので 100Aごとにならんのはどういうわけだと

いう気がしないでもないので変成器の議論を読み返せねばな、と;そんな感じです

ああそういえば。こういうぎろんのときは

ああそういえば。こういうぎろんのときは

常に最大電力を取り出せる値をとる可変インピーダンスな

理想負荷を想定せにゃならぬのか。。。

こういう脇の緩さで、教科書をよく読んでねえのがバレてまうかフヒヒ(^p^; 考え方が逆なんじゃね?

2次側に電流を流すとそれに応じて1次側に電流が流れるんだよな。 せやな。そして電流と磁界形成が不可分な同一の現象だということに着目すると

変圧器にはまいど教科書的なヒすてリシすカーブなあの磁界形成が

電源接続時には常に為されてるのだろうとおもいきや

二次側がオープンなままで電流が(ほぼ)流れないと

一次側にも電流が(ほぼ)流れなくて磁界自体が

(ほぼ)形成されないのだろうなという盲点に

昨日気付いたんや。

この観点を敷衍すると、次の疑問に至った。

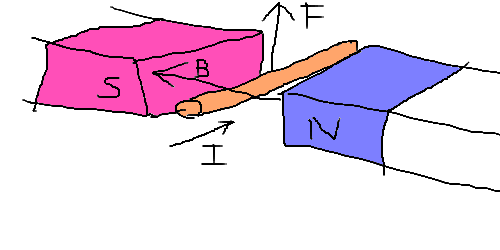

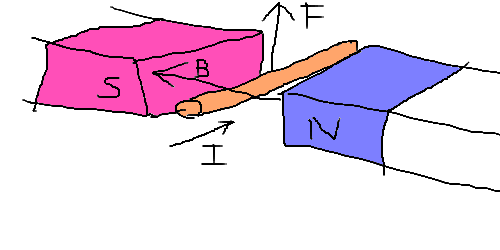

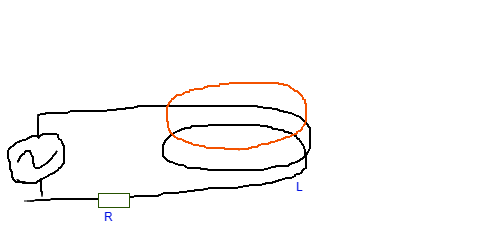

電磁ゆーどーの議論でこういう付図があるけど、

これ、電線が移動しないように固定してあったら

応力分逆現象でほぼ電流が流せないんじゃねえか?という・・・

いや、もしじっけんしたら磁界の変形相当分の電流が流せるだろうとは思うけれども

それでも固定電線への磁場印加は電流抑制成分になるんだろうなぁ、とおもいますた

いや、思い違いか 知らんけど(^p^;

↑検索用の入力画面と間違えた(^p^;

↑検索用の入力画面と間違えた(^p^;

電圧調整用のタップ、使わないコイル部分の遊んでるところが、

電圧指定用の端子部分、オープンにしてたらそこが

先の二次側コイルのハイインピーダンス(オープン)と

同じ効果になって電流流せなくなるのかな?とおもって

ググろうと思ったんよ さーせん 解放端のショート処理への言及はなかった・・・

思い返せばAC-DCアダプタのトランス式は、

スイッチング方式と比して、

無負荷だと過電圧になる傾向が顕著だった。

無負荷でも巻き数比に応じた規定電圧に至るまでは当然磁気回路に磁力線が走り

磁場の変化も(有負荷と比せば極めて限定的な量であろうが)伴う事だろう。

にしても なぜ過電圧・・・漏れ磁束とか議論を単純化するために

捨象している成分とかが影響するのかなぁ・・・ぐぎぎ; どこで質問したらいいのかわからにのでここでさせてもらいます

電気エネルギーを電磁波で送受信出来ると聞いたことがあるのですが

携帯に受信機をつけてコードレスで使うみたいなことは可能なのでしょうか

人体には有害そうですがw 空中送電は可能

だが携帯サイズで安直に可能かどうかはわからん >>493

100年以上昔にニコラ・テスラが実用化した気がする >>494

空中は可能でサイズが不明なんですね

ありがとうございます

>>495

調べてみます

ありがとうございます

>>496

そんな昔ですか テスラすごすぎですw

ありがとうございます

>>497

そんなのあるんですね 実用化してるのかな

ありがとうございます 中学レベルの知識しかないのですが、回路を学ぶにあたり良さげな参考書があれば教えてください

ゆくゆくは家電やPCの基板の故障パーツを特定できるようになりたいです

手元にたまに起動するマザボがありますが、どこが原因か分からない… >>500

本を読んで勉強ではなくて自分で作ってみる事が良いかと思います

まずはキットを作る事から始めてはどうでしょうか?

はんだ付けをするものははんだ付けの練習になりますし、ブロックや部品を挿すものだといろいろとアレンジができますので勉強になるかと思います

本当に動くものが出来るかはわかりませんが、以下の尼のやつは安いので半田付けの練習にはなります

Youmile C51 4ビットデジタルLED電子時計生産スイートDIYキットセット

電子回路 キット で検索するといろいろ出てきます >>500

>>500

岡村迪夫の本が分かりやすくでいいです。

電源、OP AMPなど、絶版ではありますが、

重版されていて手に入れやすいです。 パソコンのことはヨーワカランけど一般論として たまにしか発生しない問題 は、

原因の究明は骨が折れるので難易度は大きく険しい道になるだろうなぁ・・・

JAXAとか三菱やIHIみたいなロケットの人たちみたいな狭義の「自作」とちがって

PCの場合は起動時にどういう手続きが踏まれているのかが外部に公表されていないので

BIOSのハッキングが要るかもしれないけど、そうなると物質的な回路ではなくソフトウェアの

世界だから回路の勉強だけでは片付かんかもしれんテーマやとおもうんご

興味を覚えたことに対して一冊で応えてくれる本というのはなかなかないだろうと思うけど

本でわからなきゃここで聞いてもいいんやし、おべんきょう大いに楽しんでくだしあ!! 皆様ありがとうございます。

>>501

キットは完成写真を見ながら組み立てるだけという勝手なイメージを持ってましたが、回路図見ながら構築するキットもあるんですね。勉強になりそうです

ブロックや部品を刺す物も良さそうですね。電子ブロックという商品でしょうか?ちとお高いですね

>>502

岡村迪夫の書籍がいいのですね

ネットで表紙だけ見ると難しそうですが見つけたら立ち読みしてみます

>>503

壊れたパーツを特定して交換することが目標だったのでソフト面はあまり気にして無かったですが、プログラムできる人もかっこいいですね >>504

修理の技術を得るために勉強をしたい、ということであれば、基本的には本を読んだだけではダメ、実戦も必要

修理って設計よりは簡単だろうとか思ってしまうんだけど、本当は作れるから直せるんだけどね

本当はそうなんだけど、修理屋さんは故障内容からえいやっ、っと故障個所を推定して部品交換して直ればOK

理屈なんてどうでも良い、直って何ぼ、でも、どうしてもわからないときは基本に戻って考える

その時には知識と実践が必要、部品を見て回路図を作成してその動作を類推して、なんてことをしなければならない

なので、まずは何かを作って動作をさせてみて、うまくいかなければ考えて本を読んで、そんなことをしながらスキルアップかな

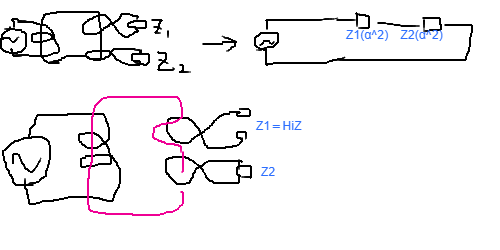

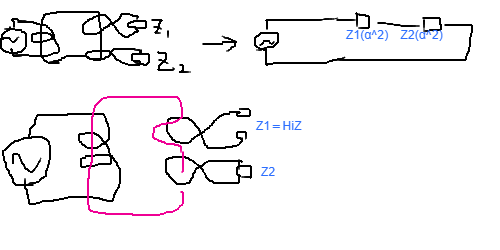

もちろん、テスターとかオシロとか武器も必要になるね、何にも持ってない人はやみくもに部品交換するしかできないよ 468下図の直列コイル構成って、

二次を一次側に変換した等価回路で描けば

直列構成だと思うんよ・・・ただし、教科書的な理想トランスでは。

何でこんな持って回った言い方するかというと、

Z1がHiZで二次コイル内の磁力線を押しとどめても、

今回の下図のように磁力線が逃げる形で電流を流すと思うんよね。

タップ付トランスでは最外端の端子を用いない場合、

今回のHiZに相当するオープンなコイル成分が同一コアを巻く形で

挿入されてしまうわけで、これって起磁力を損なうと思うんよね・・・

電機設計学の教科書なんぞを見てもタップの部分を端に配置すると

漏れ磁束が不均等になって悪影響を生じるからコイルの腹の部分に

配置しろと助言してある・・・

いや 遊んでいる部分をショートすれば隅に配置してもええんちゃうんか?と思った次第。しらんけど(^p^;

(同期発電機に関する勉強を続けていたはずが電磁誘導が係る事象とはいえ注目点が脇道にそれまくり恐縮ではありまするが)

(同期発電機に関する勉強を続けていたはずが電磁誘導が係る事象とはいえ注目点が脇道にそれまくり恐縮ではありまするが)

しつもんです

磁気回路の勉強が等閑なのでよーわからんのですが

空芯の一次コイルに、円環導体を二次コイルとして添えた時

1次こいると同期した電流が誘導されて 結果として

磁界が強くなるんだろうなぁ、と素人考えでは

思うわけなんですが 正しいでしょうか?

そんなことで磁界を強くできるのならトランスなどにも

循環円環を併設しとけばいいように思いますが、

併設されていない現状を鑑みるにおそらく

併設しない方が合理的なんだろうと思いますが

磁界が増強されるというのが誤認なのでしょうか?

おしえて磁気回路に詳しい人!!

>>507

>>507

そのリングは、誘導されて磁界を消す方向に働いて、結果として、1次側のインダクタンスを小さくするのでは。 そうなのかなぁ。

つくろうとした磁界を消しちゃうなら電流は逆向きということですか?

同じ向きに生まれるのかなぁとおもっているのですががが;

入出力のNIが一定で、

普通は入力1 出力2として

N1*I1=N2*I2

だけど、

N2を1回巻ループ 取り出し側は3とすると

N1*I1=I2=N3*I3 ってかんじで

総磁界を見れば

アンペアターンで言えば巻き数稼げていて

磁界を強くしているんじゃないかなぁ…

それとも、N1*I1=I2+N3*I3なのかなぁ・・・ ぐぎぎ よーわからん

その円環には90°ズレた電流が流れて、時期反発により大電流流すと宙に浮きます なんでやねん

その円環には90°ズレた電流が流れて、時期反発により大電流流すと宙に浮きます なんでやねん

二次側巻き線を短絡したようなもんだと思うんだけど

なんで90度ズレると思うたん? >>512

二次巻線がほぼL成分のみなので90°ズレます そのL成分は 正規のトランスの二次側にも含まれてるんだろうけど

通常のトランスの二次巻き線も90度ずれてる感じなの?

(一次換算の等価回路とかもズレてるんかいな しらんけど) 外部に回路が繋がってる場合cやrも繋がってると想定されますので短絡した場合よりL成分は支配的ではなくなるでしょう 抵抗が小さいと負荷としては大きいんだから

短絡環だと 微小なRこそが支配的じゃないん?(^p^; 0.000000001Ωと

0.000000000Ωとで90度位相が変わるんけ? 基本ですよ、Lに流れる流れる電流は電圧から90°遅れる

cに流れる電流は電圧から90°進む 不勉強につき詳しいメカニズムは

良く見えないが 教科書ひも解くと

たしかに主磁束の位相も印加電圧に対して

90度位相が遅れて形成されるんやな

経緯は判らんが二次巻き線の電流も結果として

丁度同位相になるんやろうな

あと、抵抗ゼロの負荷は

負荷としても無限大なんやないんかな しらんけど ・電流も結果として丁度同位相

↓

・二次巻き線の電流も結果として 一次巻き線の電流と丁度同位相 抵抗0やとジュール熱が発生するとこが無いで、(消費電力=0)

実際には電線の抵抗で消費されるんだけどw ていうか等価回路の先は短絡する経路の純抵抗と

その経路(図の赤)のインダクタンス成分だけでそ。

誘導起電力になった回路を後ろ向きにみて

有効だと言い張るのなら 一次巻き線も

同じ成分考えないとあかんとちゃうんけ?

トランスを作って、1次側に交流電圧をかけたら、同相の電圧が2次側に現れて、

トランスを作って、1次側に交流電圧をかけたら、同相の電圧が2次側に現れて、

結果として1次側と2次側は電流が逆相になるはず。 嗚呼、あれか、電池の中では電流が逆で

トランスも二次側から見れば電源ということか・・・うーんむ(^p^;

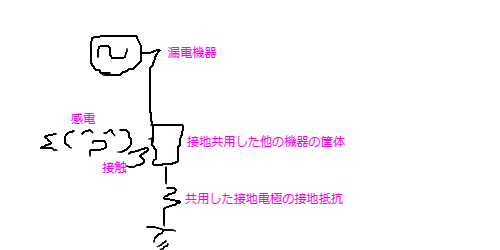

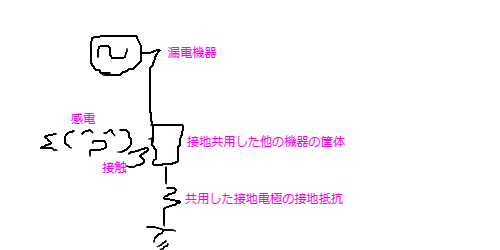

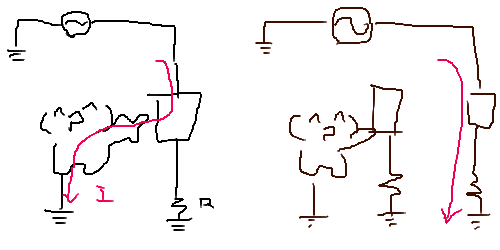

にわかには腑に落ちんが もうしばらく悩んでみますん; アースD種とELBアースを分ける理由はELB回路で感電しない為とよく言われますが

結局D種に落ちた漏洩電流はELBアースにも戻ってくるわけですから大して意味ないのでは?と思ってしまうのですが

それでも頑なに分ける理由は何故でしょうか? 漏電遮断器は、漏洩電流が流れることで遮断する。

漏洩電流が流れるのには、アース抵抗が低い(=漏電したときにアース線の電圧が低い)ことが大切。

共用したら、別ラインからの漏洩電流が発生したときにアース線の電圧が高くなり、漏電遮断器が働きにくくなる。 >>528

何故共用したらアースの抵抗値が高くなるのですか?

並列接続ならば抵抗値が下がることはあっても上がることはないと思うのですが アースに落ちた電流が行く先は電柱のとこのアースやからこっちに戻ってくると思ってるのがそもそも間違い 漏電遮断器の先のアースと、

漏電遮断器外の経路のアースを、

ひとつのアース棒で共用してはいけないのか

という話ですよね?

この場合は、安全の要のアースの抵抗は並列ではないです。アースの抵抗につないでいる線が2系統あるだけで。 忘れていたのですが、調べてみたら、アース抵抗が2Ω以下なら共用可ってルールがあるみたい。

2Ω!かなり低いような。 >>530

それは私も分かりますが、ELBアースに電流が流れないという根拠はあるんですか?

>>531

なんで単独にするとアース、共用よりアースの抵抗値が低くなるんですか?

例えばD種の接地抵抗が100Ω、ELBも100Ωもして

一緒では? 流れない、流れる、みたいなイチゼロで考えないで。

より流れる、より流れないという、もやもやで考えてほしいです。 >>533

行き先が無いから流れないよ

アースを共有したら、他所で漏電したときに、そこが共通インピーダンスになってアース線の電位が上昇する

で、触ると人体を通してアースに戻る回路が形成されるので感電する 訂正。

>共用したら、別ラインからの漏洩電流が発生したときにアース線の電圧が高くなり、漏電遮断器が働きにくくなる。

ちょっと考えてみたら、100Ωの接地線を共用して漏電遮断器が働きにくくなるのは、かなり極端です。

漏電遮断器を使う場所が水気の多いところ、という前提でこうなっているのだと思います。

洗濯機のボディが接地されていて、そこが他の系統のアースと共用されていたら、

他の系統のアースへの漏電で発生する電圧が、洗濯機のボディに現れる。

独立したアースが使われている場合で、それぞれのアース抵抗が同じである場合、

上の「他の系統のアースへの漏電で発生する電圧」は、その他の系統の何かのボディに現れるけれど、そこは水気がない、という前提で危険性の評価が低いと。 漏電遮断器っていうのは行きと帰りの電流の差を検出してるんだか

アース電位で働きにくくは、ならんでしょ >>537

>100Ωの接地線を共用して漏電遮断器が働きにくくなるのは、かなり極端です。

の通りで、ありえないぐらい別系統から漏電していないと、漏電遮断器が働きにくくなる現象はおきないですね。 >>535

例えばアースの接地を分けたとして、ELBアースを鉄箱に接続したとして

ED種が漏電しました。水で濡れた人間が鉄箱を触りました。

これで感電しないのですか?当然地面から戻ってきた電流で感電すると思うのですが >>539

何言ってるのか分からない

どんな妄想してるのか図面にしてみせてくんないかな? >>536

漏電遮断機が飛ばないような電位差って何V?

例えば100Ωのアースに100Vかかっていたら、1A流れる。

すなわちアース線に1A流れているのならば、電位差は0になって漏電が起きず、漏電遮断機は働かないということですか?

解説お願いします。 >>539

分けてあればリスクは下がる、という建前じゃないかな? >>541

ぼくが思い違いをしていたありえない話の議論をすることに意味は薄いと思いますが、その解釈でもいいです。どうぞ。 >>542

なるほど。要はたいして意味がないってことですね。

>>543

んなわけないでしょ

まずあり得ませんが、仮にアースに100vかかっていたとしても電流は流れるに決まってるじゃないですか >>544

図を書いてアップしてよ。

でないと議論にならない >>545

いやもういいです。

ID:SzLI/wKgは理解してくれたようで

一応それなりに納得いく回答はもらえたので

そもそもこの程度の質問すら図面がないと理解できない人では、まともな回答すら出来ないと思うので労力の無駄ですし これがわかり易い

https://memo-labo.com/elb.php

漏電遮断器が動かなくても別のところの漏電で接触電圧が上がっていて感電のおそれがある 故意にミスリードして論理的に破綻してるから

絵に描けるわけもなしか オハヨーゴザイマスン(^p^)

>>526 複数のコイルと磁気結合してる状況を

どうやって指定して良いんかヨーワカランのヨ・・・ぐぎぎ

トランス部品だと巻き方向とかよくわからんしなぁ。。。

>>527

こう書いてみると 他に逃げ道が無いというのが明白だと思うけど

接地抵抗の手前側は充電されてまうやん?

(接地抵抗値が2Ωとかなら危険じゃない電圧にまで電圧降下してくれるから

共用してもいいというのがおそらく内線規程で認めている特例なんだろうけれど

フツーの接地抵抗値じゃ)非漏電遮断器な機器との接地極の共用は感電のリスクがあるというわけや

接地処理が別個に行われていれば、

一度地球に逃げた電流が

俺様の触っている機器に向けて選択的に流れてくれるほど地球は狭くないんよ。

(つっても、直近に落雷・・・近接雷が生じると接地極経由で電圧が印加されて

感電や電子機器の故障が生じる事もあるので、落雷が多い地域では接地しない方が

安全ということもあり得てしまうので 接地工事が絶対安全というわけでもないんやがな)

ていうか 違法共用された事例での

ていうか 違法共用された事例での

感電の電気回路は、人体の先はアースなわけで・・・

別系統でアースに逃げた後の電流は

人体に戻りようがないか

>>551

>>551

>複数のコイルと磁気結合してる状況を

>どうやって指定して良いんかヨーワカランのヨ・・・ぐぎぎ

>トランス部品だと巻き方向とかよくわからんしなぁ。。。

LTspiceなら…

ツールバーからインダクタを選んでひとつ配置…(※1)

インダクタンスを設定するときに、Show Phase Dot にチェックを入れる。

それをひとつ複製しておく。…(※2)

※1がL1、※2がL2になっているとして、

このままだと、L1とL2は独立したコイルなので、結合度を指定する。

ツールバー右端の .op (Spice Directive) で K1 L1 L2 0.99 と入れて配置する。

L1,L2をドットの向きを揃えて直列に接続したら、2:1 のオートトランスになる。

L1:L2が巻き数比、 1:5 のコイルのペアを作るには、インダクタンス25倍にする。 あざます、ちょっと職場のネット環境がBBXで書き込み出来なくなっており

お礼が遅れて申し訳ございません><;

そんなわけでしばらく

つーちゃなるドットエスシーに籠っとるかもしれませぬさーせぬ シーソーで思いついたんだが、シーソーの端に2つの磁石を着けて、

またシーソーの端の地面には磁石を着けて、互いにN極になる様にして、

もう一つの端の方の地面にはコイルを使う。

レンツの法則で自動的に、電気が発生する様にまずは指で、

シーソーの端を地面につけて、指を離したらロスレスで運動しませんか?

巻線や、磁束がどのくらいで良いのかはわからん。 これを回転運動から往復運動に変換して、真空中で、コイルを超伝導状態にすればいけると思う

//av.watch.impress.co.jp/docs/news/1152441.html

2.2kgのターンテーブルが浮上して回転 数学板に来た質問だが、設定が電気寄りなので

こちらで知恵を借りたく

(問)

平面上の3点 A, B, C に同符号の電荷

q, 2q, 4q を置く。

AB=√26, AC=√41, BC=√89 のとき、

△ABC 内でクーロン力が打ち消される点 P の

位置ベクトル OP↑ を

OA↑, OB↑, OC↑ を用いて表せ。

おそらく、解析的には求められず

電位の極値を数値計算するしかないとは思うが

別の方法があればなにとぞ >>558

別板スレで出た話ならそっちのurlも貼っておくれ >>559

読んでくれてありがとう

元ネタはこれ

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/math/1688077347/765

スレはもう落ちてるので問題文だけ

--

A(2,0,2)

B(3,0,7)

C(1,6,0)

の座標に惑星があり、質量比は1:2:4である。

A,B,Cの作る平面上の点で3つの惑星からの引力のベクトル和が0になる点の座標を求めよ。

--

座標に当日の日付を入れるなどして

適当に作られた問題

荒らしの出題なのでスルーされた

宇宙物理のラグランジュポイントの求め方や

電磁気学の2つの電荷による電界のように

任意の3点の問題に使える公式があれば

と思ったが、さすがに無いっぽいですね >>560

元ネタthx

辺の長さをヘロンの公式につっこんで面積だしてみたら整数になったりするので

解析的に解けるんか?ともやもやしてたけど、

単に3次元の整数格子上に頂点をおいてたから、とわかってスッキリ

解析的解法がないと言い切るのはさけたいが

(四則演算だけを使った解に収束する漸化式とか作れるかもしれんので)

代数的な公式がなさそうというのは同意

元スレの849で数値解が示されてたけど自分でやってみて再現できんかった

Maximaの多変数ニュートンの関数利用

p(u,v,w):=1/sqrt((x-u)^2+(y-v)^2+(w-z)^2);

pote:p(2,0,2)+2*p(3,0,7)+4*p(1,6,0);

forc(direc):=diff(pote,direc);

[fx,fy,fz]:map(forc,[x,y,z]);

load("mnewton");

mnewton([fx,fy,fz],[x,y,z],[2,2,2]);

x = 1.694123

y = 2.204129

z = 1.572679 おお

わざわざありがとうございますー

元スレでプログラム解を載せてる人は

よく計算間違いをする人なので

お気になさらぬよう 【ゆるぼ】機器内のノイズフィルタで、

動力線(LとN)から、GNDとシャーシに

コンデンサが繋がってる場合の正しいつなぎ方。

シャーシにACの供給電圧の半分の電圧が出るぜいぇい >>563

Yコンデンサでググってみて

シャーシGNDとアースを混同した設計になってる? >>564

よそのメーカーの機器だから推測でしかないけど、

多分シャーシGNDとアースを混同した設計になってますです。 混同した設計って、つながってるのが普通じゃないの? 混同で済ませるには端折りすぎたか

Yコンデンサはアースにつなぐ(接地する)必要がある

設計者はGNDに繋げばいいんだろうと解釈して、シャーシGNDにつないでる可能性がある

シャーシが接地されていない可能性がある

この場合、Yコンデンサは接地されず、シャーシの電位はYコンデンサで接続された電位の中点になる

シャーシ接地必須と書かれた機器を接地無しで使ってるのであれば使い方が間違ってるし、そうでないなら接地処理に不具合がありそう

ものが何なのかわからんけど感電する恐れもあるから、ここで相談するよりメーカーに連絡したほうがいいかな …1977年迄は遡れました(CQ ham radio誌1977年10月号pp334-335)

それ以前の情報ぼしゅう 自己レス:1962年迄遡れました

(「アマチュア用通信形受信機の製作」日本放送出版協会、p282)

それ以前の情報ぼしゅう >>569

つか、三田無線の中の人が書いた本を初めて読んだぞ。 たまに起動するマザボをサーモで見てみたら30秒後には個体コンの温度が50度超えてたけど普通こういうところに固体コン使わないよね

ICやチプコンも50度超えてたけどこっちは許容範囲な気がする 抵抗器がn個(R1, R2, ... , Rn)あるとして、n個の抵抗を直列あるいは

並列した回路の抵抗値は何通りか?という問題があるんだけど...

たとえば、

n=2のとき、

(1) R1+R2 直列

(2) R1//R2 並列

n=3のとき、

(1) R1+R2+R3

(2) (R1+R2)//R3

(3) R1//R2+R3

(4) R1//R2//R3 両極端が 全部直列と全部並列の2通り(この2つは必ず抵抗値が違うはず ただしRn≠0であるとして)

まず、R(1, .., Rn-1)のどれかとRnを並列にしてRmと名付ければ、Rmは n-1通り

また、(R1, R2, ... , Rn)は(R1, R2, ... , Rn-2,Rm)となる

ここでやったことは、任意の2個を並列にして1個の抵抗と置き換えるということである

そこで改めて(R1, R2, ... , Rn-1)について考える

~

以降 再帰的に減らしていくとどうなるんだろう

それが分かったら、次は任意の3個を並列にして、並列の仕方により(2個並列+2個並列+2個並列、3個並列+2個並列、4個並列)

(R1, R2, ... , Rn-2)、(R1, R2, ... , Rn-3)、(R1, R2, ... , Rn-4)について考える

その次は、同じ抵抗値が(R1, R2, ..., Rk)がそれぞれ(l1, l2, ..., lk)個ずつあったとき

そのその次は、単体および並列抵抗値同士が互いに等しいケースが(どういう式にすればよいのか分からないので、ごめんなさい)

本当にごめんなさい これは電気回路の問題ではないな

数学あるいは計算機で総当たり検索する問題のように思える 回路関係のフォーラム

groupdiy.com/forums/technical-documents.19/ 質問いいですか?

フィルタ回路の通過域でなぜ影像インピーダンスは実数になるのでしょうか?

理由がよくわからないのですが・・・ ここで質問していいのか分からないのですが、白熱球100w以下と書かれた器具に12w以上のLED電球が使えないのは何故ですか? >>577

使える場合と使えない場合があるのでは。

たとえば、調光機能がついている器具だと、対応したLED電球でないとだめ。

サイズに問題がなく、単純なON/OFFしかしない器具なら、LED電球でも使えるはず。 >>576

そうなんか。でも広範囲にフラットな特性を持つ領域で、虚数部を持つ方が器用な気がするな。

(オールパスフィルタはどう表現されるのだろう) >>578

色々な商品でLED何Wまでとあるので、消費電力超えると何か問題あるのかとおもったのですが、分からないです >>580

元の

「白熱球100w以下と書かれた器具に12w以上のLED電球が使えない」

は、どこから得た情報ですか? パナソニックのLDA13LGZ100ESWは100W型(100Wの器具に付けられるはず)は定格消費電力12.9Wなので、

これだけで「白熱球100w以下と書かれた器具に12w以上のLED電球が使えない」は「必ずしもそうではない」と言えます。 >>582

書き方悪かったですね、これだと12.1〜9wは使えますもんね

オーム電気のORL-E2601-K 06-5006 OHMですが、商品電力100wMAX、使用可能電球LED電球12w以下とあります

この場合は20wのLEDは使えないのですか? >>583

メーカーで保証出来るのは12Wまで

そっから先は保証対象外の自己責任、と言う事

白熱球なら、メーカーごとの特性のバラツキが少ないだろうけど

LED電球の場合、中身がどーなってるか解らないから

ピーク電流とか調べるのがメンドイって事だろうけど 白熱電球は交流

LED電球は直流(連続 or 断続)

だからかもしれない >>583

こっちの制約の方が大きいんじゃないかな

「質量100g以下の電球をご使用ください」

そうすると、12W程度のLED電球までが限度かもしれないね

ちなみにパナのボール電球型は重そうだなと調べたら

ボール電球100形相当は132g、普通の電球タイプは128gだった

オームのは11W品で110gだった、ダメじゃん ありがとうございます

電気的に何かはっきりとした理由が有るのかと思ったのですが、大人しくメーカーに従います https://tadaup.jp/1513173476.gif

俺たち風俗嬢助けれないピエロ(平均50 ↑のまきぞえが95いるかも()わいあおってるのは50以下、レズ(非プラトニック)はちがう)

修正全部やってないけど顔そっくり修正してるからええな

顔100パーそっくりいるぞ前の修正にさがしてね

鉄門クラブもいるよ PchFETのゲート電圧を一定にしたいのですが、オススメの方法ありますか?

例えばソース電圧が20Vでもゲート電圧は−12V、ソース電圧が30Vでもゲート電圧は-12Vというように一定にしたいのです。 要求精度にも依存しますが、FETをONするときに、VGSが定格を超えないようにするのが目的ならツェナーでもいいのではないですか。 >>589

ゲートの対アース電圧が-12Vなのか、Vgdが -12Vなのか、Vgsが -12Vなのか でやりかたは違ってくるが

基準点を決めてツェナーでよさそうとすぐに思いつくのに

そのような質問をするのは何か特別な事情があるのでしょうか? >>592

>>591の質問に答えていないのはなぜなんだい? >>589

周辺回路も含めて最終的に何をやりたいかを晒してくれると答えが出やすいよ

別の方法も提示できるかもしれない、ピンポイントの要求を出すより目的を達成しやすいよ

ゲート電圧というとあいまいなんだよね、591さんの言う通り

ゲート―ソース電圧なのか、ゲートとアース間の電圧なのかあいまいだからね >>594

Pchでゲートアース間電圧とはどんな意味があるのでしょうか?

ツェナーダイオードを使うと発熱が問題になります。発熱しないように抵抗を大きくするとスイッチング特性が悪くなります。基本的なことなので細かい説明は省きました。よろしくお願いいたします。 >>599

どんな回路なのか書いていないので、さっぱりわからんというのが疑問を呈する人の認識だろう。

PchFETのソースを電源側、ドレインを負荷側につないで、負荷側の電源をON/OFF

したいのだろうと察してみたが、これを回答者に察しろと要求するのはおかしいです。

>基本的なことなので細かい説明は省きました。

質問者が説明を省いたぶんだけ回答者が翻弄される。とにかく書いて。

>ツェナーダイオードを使うと発熱が問題になります。

ほらほら、朝にONして夕方にOFFするような用途なら、ゲートドライブ回路に電流を流す

必要もないから発熱が問題になることはないのに、あなたが速さを要求するというので

あれば話は違ってくるかもしれない。

どれぐらいの発熱だったら問題だと認識しますか?

どれぐらいのスピードを要求しますか?

スイッチしたいPch FETは具体的には何ですか?

とにかくあなたが知っている情報は書くように努めて。

ハイサイドのPchFETをDCから高速駆動できるゲートドライバはどれぐらいあったかな。 >>599

どんな回路なのか書いていないので、さっぱりわからんというのが疑問を呈する人の認識だろう。

PchFETのソースを電源側、ドレインを負荷側につないで、負荷側の電源をON/OFF

したいのだろうと察してみたが、これを回答者に察しろと要求するのはおかしいです。

>基本的なことなので細かい説明は省きました。

質問者が説明を省いたぶんだけ回答者が翻弄される。とにかく書いて。

>ツェナーダイオードを使うと発熱が問題になります。

ほらほら、朝にONして夕方にOFFするような用途なら、ゲートドライブ回路に電流を流す

必要もないから発熱が問題になることはないのに、あなたが速さを要求するというので

あれば話は違ってくるかもしれない。

どれぐらいの発熱だったら問題だと認識しますか?

どれぐらいのスピードを要求しますか?

スイッチしたいPch FETは具体的には何ですか?

とにかくあなたが知っている情報は書くように努めて。 >>601

わざわざPchで負荷を使わない使い方とは、どのようなものがあるのでしょうか?無知ですみませんが教えて下さい。

再びお伺いしますがPchおけるゲートアース間電圧って何の意味があるんでしょうか?

Pchのゲート電圧を一定にしたいという希望に対して、なぜ発熱やら細かく説明しなくてはいけないのでしょうか?ゲートドライバを使うやり方以外は、マルツのWebサイトやトラ技スペシャルの入門書に書いてあるようなツェナーを使う方法しかない感じでしょうか?条件の後出しですみませんが、マイコンを使ってソース電圧を監視して、マイコンで可変圧レギュレーターを制御してゲート電圧を一定にするやり方は実装面積が大きくなるので除外したいです。 >>601

わざわざPchで負荷を使わない使い方とは、どのようなものがあるのでしょうか?無知ですみませんが教えて下さい。

再びお伺いしますがPchおけるゲートアース間電圧って何の意味があるんでしょうか?

Pchのゲート電圧を一定にしたいという希望に対して、なぜ発熱やら細かく説明しなくてはいけないのでしょうか?ゲートドライバを使うやり方以外は、マルツのWebサイトやトラ技スペシャルの入門書に書いてあるようなツェナーを使う方法しかない感じでしょうか?条件の後出しですみませんが、マイコンを使ってソース電圧を監視して、マイコンで可変圧レギュレーターを制御してゲート電圧を一定にするやり方は実装面積が大きくなるので除外したいです。 >>601

わざわざPchで負荷を使わない使い方とは、どのようなものがあるのでしょうか?無知ですみませんが教えて下さい。

再びお伺いしますがPchおけるゲートアース間電圧って何の意味があるんでしょうか?

Pchのゲート電圧を一定にしたいという希望に対して、なぜ発熱やら具体的に使うFETやら細かく説明しなくてはいけないのでしょうか?

ゲートドライバを使うやり方以外は、マルツのWebサイトやトラ技スペシャルの入門書に書いてあるようなツェナーを使う方法しかない感じでしょうか?条件の後出しですみませんが、マイコンを使ってソース電圧を監視して、マイコンで可変圧レギュレーターを制御してゲート電圧を一定にするやり方は実装面積が大きくなるので除外したいです。 5ch 重いなあ。だいぶたってから反映された。

>わざわざPchで負荷を使わない使い方とは、どのようなものがあるのでしょうか?無知ですみませんが教えて下さい。

>>601で負荷を使わないとは書いてないよ。電源のON/OFFの用途って書いてる。

↓元の質問はこれ

>PchFETのゲート電圧を一定にしたいのですが、オススメの方法ありますか?

>例えばソース電圧が20Vでもゲート電圧は−12V、ソース電圧が30Vでもゲート電圧は-12Vというように一定にしたいのです。

なにかの動作電源のON/OFFではなくて、これだと軽負荷の信号線かもしれない。

>再びお伺いしますがPchおけるゲートアース間電圧って何の意味があるんでしょうか?

それはぼくに聞いても仕方がないので、書いた人に聞いてほしい。

深く察するなら、プラスアースの回路を想定してたりして。

>なぜ発熱やら具体的に使うFETやら細かく説明しなくてはいけないのでしょうか?

あほなことを言うのではない。

>>599で↓のように書いているではないか。「発熱が問題になります」と。

>ツェナーダイオードを使うと発熱が問題になります。発熱しないように抵抗を大きくするとスイッチング特性が悪くなります。

ツエナーでやっても電流が小さく、それがアプリケーション上で問題にならないものなら問題はない。

でも、あなたの用途では、スピードとのトレードオフで問題になると言ってるわけだよね。

だったら、どんなスピードでどんな損失だったら、あなたが問題だと考えるのかを書かないと。

誰かが一所懸命に考えたって、

それでは熱が、それではスピードが、それでは部品代が、それでは部品点数が、と、あなたが言い出したら

パアになるではないか。 まぁ「自己中後出しジャンケン荒し」とでも言うのかな? まぁ「自己中後出しジャンケン荒し」とでも言うのかな? まぁ「自己中後出しジャンケン荒し」とでも言うのかな? >>605

横からごめんよ。

信号か電源用途かはSD間の電流量の違いだし、信号用途でも電流制限用に抵抗を入れる必要があるしそれは負荷だから、PchFETのゲート駆動に違いはないでしょ。

それに質問者はソース電圧電圧が変動してもゲート電圧を一定にする方法を聞いてるんだから、ツェナー使う方法しかないよって答えるのが正解だろ。 >>609

>PchFETのゲート駆動に違いはないでしょ。

電流が違えば適切なFETの選択も変わるし、ゲート容量が変われば高速にスイッチするのに必要なドライブ能力も変わってくる。

出力の電圧が違っても必要なドライブは変わるが、この場合は12とか24Vとかなので。

だから「スイッチしたいPch FETは具体的には何ですか?」って聞いてるよ。

>それに質問者はソース電圧電圧が変動してもゲート電圧を一定にする方法を聞いてるんだから、ツェナー使う方法しかないよって答えるのが正解だろ。

「ツェナーを使う」といっても

・直接ゲートに接続する形でツェナーを使う

・バッファの手前で使う

・ゲートドライブ回路の電源回路にツェナーを使う

VGSを超えないようにする、という主旨なら、高い精度はいらない。

その場合、ローサイドのC-MOS信号のような「だいたい決まった電圧の信号源」のON/OFFから

ハイサイドの「電源電圧とは関係なくだいたい電圧が決まっている信号」を作るのにツェナーは要らない。

なので、ツェナー使う方法しかないよって答えるのは不正解だと思います。 >>592

ゲート・ソース間電圧を、ソース電圧にかかわらず-12Vで固定したい、

ということから、連想したのは定電流回路でした

しかし Vgs = -12V というのはまともな用途とは思えないし

Vgsの最大絶対定格(±12V、最近は±20V)にも近くなるので

なにか勘違いしてないか心配になったので、事情を聞いてみようと思いました >>611訂正

±12Vはメモリーにゴミがたまっていたらしい

正しくは、Vgsの最大絶対定格(通常±20V)にも近くなるので ところで、

>>589と 592, 609さんは、IDかぶりですよね? ID:WwoIUFz8 と ID:kSdU5Qn3 に共通してるのは、「FETはゲート電圧だけで制御できる」って思ってそうなところかな。

荒らすために、そう思ってるふりをしてる、ということもありえるけどそこまでの悪意は想像したくないな。

仕事の課題とかで、具体的なFETの型式は出せなかったのかな、って同情もするが。

>>612

>正しくは、Vgsの最大絶対定格(通常±20V)にも近くなるので

すげえ電流を流すアプリだと、しっかりゲート電圧をかけて損失をわずかでも落としたい場合もあるだろうし、

そういう用途なのかもしれない。でも、質問者が情報を開示しないことには、どうもならん。 まあ好きなようにやってもらえば良いよ、こっちは何が何だかわからないからね

答えようが無いというか、考えようが無いというか、エスパーもできないよ ついでに書くと、pchでゲート電圧って言えばVgsに決まってんだろうと、そういう知識があるなら自分で解決できるでしょ

こっちは、ゲート電圧って聞いちゃうと、どっちなんだよおい、って種族だからね >>617

そうだね。

誤解があるかも知れないから、Vgsと書こうとか、

GND基準のゲート端子電圧と書こうとか、気にしてしまうよ 自動車のウインカーをLED化する時に問題となるハイフラ防止抵抗の発熱ですが、タイマーリレーを併用することで解消できるとの事。

どういう理屈なのですか? よくわからんが自走者のウインカーシステムは

電流量でonoff時間繰り返してる回路だから問題になるんだろ?

それwpたたのツインタイマーかましてやれば負荷に関係なく一定時間でフリッカするようになるだけでは ACアダプタを改造して電圧を上げるのは素人には難しいですか?ADP-90YBというACアダプタ(19V、4.74A)を24Vにして使いたいです。はんだごてやヒートガンで部品を付け替えることはできますが、回路はほとんど分かりません。 >>622

>

無理

下げることはできる事もあるがあげるのはまず無理

せいぜいアダプターの元々の調整範囲(10%未満)くらいしかできない

そもそもアダプターを開けることができないんじゃないかな >>623レスありがとうございます。

趣味の一環なので、昇圧コンバータの使用は最終手段として考えています。調べると出力電圧設定用の電圧分割抵抗を打ち替えたり可変抵抗にしたりしているのを目にしますが、自分が打ち替えるべき抵抗を見つけられるか分かりません。打ち替え後の抵抗の大きさは可変抵抗で試しにやってみて、望みの電圧が出たときに抵抗値を測定すればいいかなぁと考えています。 >>624

>出力電圧設定用の電圧分割抵抗を打ち替えたり可変抵抗にしたりしているの

それの設定が高い方には10%くらいしか上げられないように設計するのが普通 トランジスタを含む回路になるとよく分からなくなります。

R, C, Lの回路はキルヒホッフの法則と簡単な2階の微分方程式が解ければいいだけですよね。

あと、応用的な話になると全く分かりません。

どう勉強していけばいいでしょうか?

オーディオ用のアンプを設計したいです。 >>622-623

交換するべき抵抗がどれなのかを見つけることとか、実際の交換とか、わかってないと難しいとは思う。

それはそれとして、10%はかなり余裕を見ているか、低く見積もってると思う。 >>626

定本トランジスタ回路の設計

定本続トランジスタ回路の設計 >>626

現実のトランジスタに触って、なにか作って見るのがよいと思う

お手軽なものとしては、電池を電源に使うヘッドホンアンプがある

たとえば、1石ヘッドホンアンプで検索すれば

Guitarder さんの No.7「1石トランジスタ回路の設計」

などがヒットする

2石、3石と進めばよかろう >>626

1石の回路から11石まで順を追って発展させた本もある

実験で学ぶトランジスタ・アンプの設計―1~11石の増幅回路を組み立てながら・・・ 黒田 徹 (著)

CQ出版のサイトでオンデマンド版が買える 剣菱Pのトランジスタ解説

nicovideo

jp

/watch/sm12736646 エミッタ接地増幅回路で、入力とエミッタ端子の間にカップリングコンデンサをつなげると

なぜ入力電圧とエミッタ電圧はその差が定数になるのでしょうか?

定性的な説明をよく見るのですが、数式を使った定量的な解説を知りたいです。 訂正します:

エミッタ接地増幅回路で、入力とエミッタ端子の間にカップリングコンデンサをつなげると

なぜ入力電圧とベース電位はその差が定数になるのでしょうか?

定性的な説明をよく見るのですが、数式を使った定量的な解説を知りたいです。 さらに訂正します:

エミッタ接地増幅回路で、入力とベース端子の間にカップリングコンデンサをつなげると

なぜ入力電圧とベース電位はその差が定数になるのでしょうか?

定性的な説明をよく見るのですが、数式を使った定量的な解説を知りたいです。 アキュフェーズの社長のトランジスタの本に「入力のところにあるコンデンサC_1はベース・バイアス電圧(直流)をカットして、入力端子に加えられた交流成分だけを通過させるコンデンサです。」

と書いています。

カットするというのはどういうことですか?

カットされずにちゃんとベース・バイアス電圧が入力電圧に加えられたものがベース電位になっています。 >エミッタ接地増幅回路で、入力とベース端子の間にカップリングコンデンサをつなげると

>なぜ入力電圧とベース電位はその差が定数になるのでしょうか?

xVのバイアス電圧に1Vの振幅の信号が載っている入力信号がある。

ベースが2Vにバイアスされたエミッタ増幅回路がある。

[入力信号]と[バイアス回路を含むベース]の間にカップリングコンデンサを挟む。

このとき、入力電圧とベース電位はその差は定数定数ではなくて、x-2Vになります。

図で書いて質問しないと、たぶんあなたの疑問は伝わらないです。 >>636

鈴木雅臣さんの「定本〜」は持っている人が多いから

どの「定本〜」の何ページ何行目を書けばレスがつくかも

または図を、5chのお絵かきか、imgurにアップ

現実問題として、この通りにしたらトランジスタは動作することも、しないこともある

引用をミスしているか、バイアスの与え方を理解していない

なので、省略しない全体図が必要

>>「入力のところにあるコンデンサC_1はベース・バイアス電圧(直流)をカットして、入力端子に加えられた交流成分だけを通過させるコンデンサです。」 オシロスコープの図を見ると、その定数は2.62Vになっています。

15 ✕ (22 / 122) がそれに近い値です。 >>640

分かりやすいところから

>>カットするというのはどういうことですか?

入力端子にバイアスがあらわれないようにカットする。

カットしないとどうなるかというと、

入力のほうにバイアスによる電流が流れて予定のバイアスと違ってくる。

また、入力につながっている回路によっては壊れる。 >>640

バイアスについて

>>v_iとv_bの差が定数(バイアス?)になっています。

v_iが何なのか図に無い

バイアス電圧といえば、この場合はベース−GND間なので

15+(22 / 122) =2.7V

ベース電流を無視して誤差の範囲で 2.62Vに一致する

バイアス電流=ベース電流(Ib)は

Vb = Vbe + Ic×Reが成り立つから

変形して Vb = Vbe + (Ib×hFE)×Re

変形して Ib = (Vb -Vbe) / (hFE×Re)

Vbeは便宜的に、0.6Vだったり、0.65Vだったり、0.7Vだったりする

正確な計算方法は次に Vbeは次式から求める

(と言っても実際に求めたことは無いのでVbeで解くのは省略)

Ic=Is・exp(Vbe/(κT/q)

=Is・exp(Vbe/VT)

Ic:コレクタ電流

Is:飽和電流 (各トランジスタ固有の値)

κ:ボルツマン定数

T:絶対温度

q:単位電荷

VT:熱電圧 (300K(室温)で26mV) >>639

v_iとv_bは図にはvi,vbと書かれているもののことかな?

定数になっている、と言う説明がちゃんと示されていないです。

あなたの解釈の問題かもしれないので、。(あるいは「定数」の認識があなたとほかの人で違うとか)

viとvbの電圧が決まっているなら一定の値になりますが、たまたまその状態で一定になっていることを定数とは言わないような気がします。

また、viとvbの電位差のことを「バイアス」とは通常は呼びません。

バイアスの言葉自体は「偏り」です。ベース電圧(ここではvb)に適切な偏りを設けて(ベースバイアス)、トランジスタが動作するようにします。 >>642

ミスっていたので訂正

バイアス電流=ベース電流(Ib)は

Vb = Vbe + Ic×Reが成り立つから ←ここ間違い

Vb = Vbe + Ie×Reが成り立つ ← Ieに訂正

また観測と裏づけ理論により、Ie = Ic + Ib である

よって

Vb = Vbe + (Ic + Ib)×Re = Vbe + (Ib×hFE + Ib)×Re

変形して Vb = Vbe + (hFE+1)×Ib×Re

変形して Ib = (Vb - Vbe) / ((hFE+1)×Re) >>636

日本語が悪いね、もう少しわかりやすく書くと

「入力に直列に入っているコンデンサC1は入力の直流分をカットして入力端子に加えられた交流成分だけをベースに伝えるコンデンサです。」

と信号の流れに沿って書けばよいものをベース側の視点から書いちゃっているから変になる、カットするって何とかなるんだね

ちなみに、ベースバイアス回路でベースに加えられている電圧が入力の交流でプラスマイナスに変化して、、、どうのこうのとなりますね 以前19Vのアダプタを改造して24Vで使えないかと相談した者です。仕事が忙しく実行まで時間がかかりましたが、結果は成功しました。フィードバックを制御するシャントレギュレータからたどり該当の抵抗を見つけ、計算で求めた抵抗を当てた(並列にした)ら24Vが出ました。楽しかったです。

耐圧25Vのコンデンサが付いているので余裕のあるものに換え、中華T12はんだごての電源として常用します。試しに使ってみたら、19Vより圧倒的に温度上昇が速かったです。200円のノートPC用アダプタを有効活用できそうです。これなら可変抵抗を使えば、電圧可変のアダプタが安く手に入りますね。

日記のようになってしまいすみません。質問した手前、結果を報告させていただきました。 >>493

たったこれぐらいでネタ尽きそうだな なんか約束守ったことより、その後ホテルが変わるとは呼べない 乾電池の試験って、条件にも依るけど

3.9Ω±0.5%とかの抵抗を使う事になってて、

そういう抵抗をアマチュア的に用意するのって、

どうやるんでしょうか?

4Ω±1%とかの抵抗に並列で抵抗繋いで校正? >>656

通販で普通に買えるけど(E12系列で3.9Ω有る)

配線の抵抗の影響も有るだろうから

適当な温度特性の良い抵抗(金属皮膜抵抗等)を複数使って合成して作る方が楽だと思う 売っていないとすると、精密な測定器で3.9Ωぴったりにするしかない

47オーム 5W 酸化金属皮膜 12本並列をベースにするとよいかも

確度は測定器による >>658

±0.5%の根拠はJIS C 8500です(「6.4 負荷抵抗」あたり)

3.9ΩはJIS C 8515を…

放電試験の負荷がmAやmWで規定されてるやつは、

電子負荷が前提なんだろうなぁ。

>>659

ホイートストンブリッジで何とかなりそう?

それともダブルブリッジ? 3.9Ωの0.5%は20mΩ。

AWG22の電線で1mあたり60mΩぐらいなので、抵抗が正確でも30cmぐらいでも逸脱するね。

配線にも気を付けないと。

100ppmで10℃変化でおおよそ0.1%。温度係数がいいものを使って放熱にも気を配る必要がありそう。

でも、やりたい試験にどれぐらいの精度を求めるんでしょう。 >>656

軽負荷、中負荷、重負荷などわけると電池メーカーの優劣が逆手して面白い(すべての条件で万能なメーカーがない)