ハンダ作業について語るスレ No15

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

まぁ、ここで聞くレベルじゃ絶対失敗するんで

>>745のようにジャンク基板買って練習するのが良い

次に同一型番、もしくは似たハードディスクで

当該チップを外してもう一度付け直す、そして起動できるかどうか確認する。

そのぐらいやって自信ついてから本番にかかった方が良いでしょう

ジャンク修復でなくデータ目的ならなおさらだ。

すみません、

>>725の者です

あまぞんとひらがなで書き商品URLも貼らなかったのは、

リンクはもちろんアルファベットの表記も広告と見なされ書き込めないということを以前見かけたからです

一応、貼ってみます。こちらです

https://www.あまぞん英語.co.jp/はんだごてセット-200〜450℃-電子作業・電気DIY用-基盤・自動車・自転車など-収納ケース付/dp/B0793RQFNL/ref=zg_bs_2039403051_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=9H4N5F5MGZ7S94DP5APQ

あと、半田付けの経験ですが工業高校時にエッチングからの基盤作成の時に何度かやっています。

その時のこてがあるのはあるのですが、先端の細さや温度調節などがないと、マイクロUSBほど小さいとやりにくいかと思いまして質問させていただきました

作業例があまり出てこないことから、同じようにやるにも部品などが手配しにくくて。

とりあえず

>>732さんのサイトを読んで試してみます。

経験者の方たちからしたら、甘い考えの書き込みだったにもかかわらずアドバイス頂きありがとうございました

おっと、SH-43は融点:165℃だったか

鉛の共昌はんだと大して変わらないので、鉛はんだ使う方が面倒ないかも

Amazonのurlは↓こういう貼り方なら可能の筈

https://www.%61mazon.co.jp/dp/B0793RQFNL/ 交換コテ先の右端を使えば0.65mmピッチも十分出来る様に思えるが・・

まあ練習して下さい

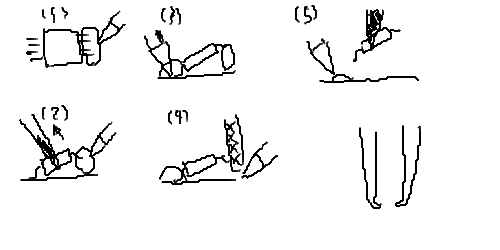

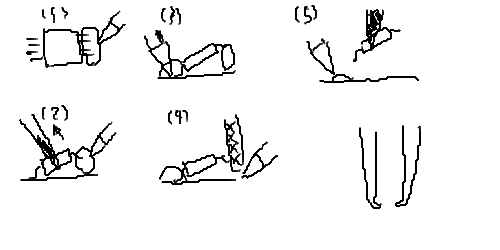

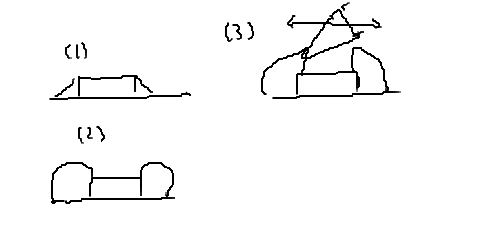

2列の小さい面実装ICなら次の手順で外せる。練習は前提だけど。

(1)まず1列にハンダを盛る

(2)盛ったハンダをこてを動かして溶かした状態を維持しつつ、ピンセットで部品の片列を浮かす。絵では大げさに書いてるけど1mmも浮かせば十分。大きすぎるとパターンを傷める。

(3)浮かせた側はハンダが残ってる。そのまま反対側にもハンダを盛る

(4)浮かせた側のハンダを吸い取り線で取って、浮かせた側のピンを基板からフリーにする。

(5)残った側のハンダをこてを動かして溶かしつつ、部品をピンセットで外す。

(4)の前に(3)を忘れないことが重要。

ピンセットは安物でいいので、先を曲げたものを用意しておくといい。

>>750 >おっと、SH-43は融点:165℃だったか

初心者スレでも話題になっているけれど、ビスマスをハンダに添加して融点を下げるのも良いのでは。

サンハヤト SMD取り外しキット SMD-21、SMD-51もあるけど、こっちはちょっと高価ですね。

>>751は素人が思いつきそうなやったらダメな方法の典型

ランドははがれる、ピンは曲がるで収集つかなくなるよ

>練習は前提だけど。

を免罪符にするつもりなんだろうけど、こんなの教えるなんてひどすぎる

>>756 同意

>>753のhissiな人でしょ?

人物像がプロファイリングできるから書き込みもある程度特定出来るのが救い

気を付けてあまり信用しない方がいいと思う

難しいかな?

どうであれ、俺の書いていることがリストされるのは、読み手にとって良いことです。自分に合うかどうかも判断できる。

そういう意味で単発IDの人の言ってることって判断のしようもないしね。

>>751 >練習は前提だけど。

で済ませるような練習量ではこの方法は危険だ。

>>758 練習すりゃ出来るんじゃなかったのか?

お前の言う「不器用」の定量的な基準を示せよ。

失敗したら不器用、というお前の言い訳のためだけの理論だろ。

人間性を疑うわ、まったく。

どのステップが難しいように見えるんだろうな。

ランド剥がれが生じやすいのは高温になった状態で力がかかるときだけど、それは避けてるし。

それでも

>>751が難しそうだと思うなら、

>>752にも書いた低融点ハンダ(またはそれに準じる)方法も

あるしね。やりやすい方法ですれば。

>練習すりゃ出来るんじゃなかったのか?

確かに。

ま、俺が言ったのは、練習もしないで不器用にやったら、の意図だったけど、練習しても不器用な人はいるよね。

アカチャンでもできるんか。って言えば無理だわ。でもそれを言い出すと、あらゆる「練習すれば出来るようになる」は嘘になるのでは?

>お前の言う「不器用」の定量的な基準を示せよ。

俺、「不器用」とか「人間性を疑うレベル」とかの定量的な基準の例を見たことがないな。そういうこと必要かな?

俺は必要だとは思わないけど、あなたはたぶん必要だと思ってるんだよなあ。

>>764 半田が溶けてないのにテンションがかかるからランドが剥がれるんだよ

ランドが剥がれるくらい高温になってたらそれは温度かけすぎだよ

>こいつって、昨日まではヒートガンで外せ低融点ハンダはイカンって言って

なんか表面的なことしか見てないなこの人。

信頼性を求められるリペアで低融点ハンダが混入することは避けるからヒートガンを使う。って話だよ。

そもそも趣味だったら低融点ハンダでOKって書いてるし。それに、今回の話ってデータを救いあげるまで使えれば良いわけだよね。

趣味で高信頼性機器を作る例だってあるわけだけど。

>>764 >それは避けてるし。

すごい理論が出たよ。

あんたがいれば交通事故もコロナももう怖くないね。

避けろと言っただろ避けろとー by

>>764 & 西村、加藤

>半田が溶けてないのにテンションがかかるからランドが剥がれるんだよ

常温でテンションがかかるだけでぽろぽろ剥がれるなら、面実装コネクタってダメですね。

…実際は程度問題でしょね。定量的には示せないけど。

> >それは避けてるし。

>’すごい理論が出たよ。

えー。それ、理論なんだ。

で、どこが難しいんだろな。

>>768 あれれ、昨日の人は信頼性を求めて今日の人は求めてなく、今日は趣味で昨日は仕事だたっけ?

ずいぶん都合良く話の対象が変更されるので、思い付きで書いてるだけにしか見えないです。

あんたの場合、問い詰められての開き直りの醜さも酷いもんだしねえ。

>ランドが剥がれるくらい高温になってたらそれは温度かけすぎだよ

これは確かにそうです。

たいていの非温調のこては450℃は越えてしまいます。

パワーコントローラや塗れ雑巾でコントロールしないと当てるだけでパッドが弱くなりそうです。

質問の人がアマゾンのURLを貼っていたけど、あれはURLの例であって、入手したコテというわけでもなかったかな。

あれはパワーコントローラが付いてたはず。

>>007、771

駄目だね、言葉の意味が読み取れないようだ、この人

>あれれ、昨日の人は信頼性を求めて今日の人は求めてなく、今日は趣味で昨日は仕事だたっけ?

いい方法なんて条件次第で変わるよ。「唯一無二の絶対最良の方法」なんてめったにないし。昨日とか今日とかでもなく、今でも条件で変わるさ。

ってか、昨日だって低融点ハンダでいい用途もあるって話だったのに、俺がヒートガン絶対主義者みたいに勘違いしていた人いたよな。

俺は、ヒートガンを使うべき用途なら、強くヒートガンを推すけど、ヒートガンを使う必要のない用途なら、強くヒートガンを推すことはないよ。あたりまえ過ぎるぐらいあたりまえ。

>>774 たぶん、今はあなたは表面的なことしか見えてないし、今は話を続けても得られることはないと思いますよ。

>>770 だからコネクタは剥がれにくいパターンにしたり補強すんでしょ

それをしてない奴は剥がれる

ヘボな設計のmicro USBコネクタとか剥がれてるでしょ

>ってか、昨日だって低融点ハンダ

たはー。おとついだった。

>>776のリンク先。有用。

>ヘボな設計のmicro USBコネクタとか剥がれてるでしょ

どれぐらいのストレスをかけたか、ですね。力とか回数とか。

>>751は釣りでしょ?

ちょっと悪質な気はするけど

でなきゃよほどの無知

>>782 俺も良いと思うよそれ。

>>752に書いたけどな。

>>783 いや。さすがに仕事じゃやらないけど、趣味だったらたいていこれ。

SOIC8ピンより小さいSOIC、TSSOPなどの2列ピンのICを外すのにいちいちヒートガン立ち上げてない。

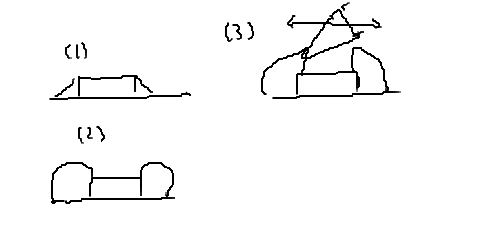

ついでに2012より小さいCRの我流外し方。(趣味)

仕事でリペアするときはホットツイザーだけど、

(1)が元の状態。

(2)両パッドに盛って

(3)コテをすばやく動かして、ぽろり。

3216だと太めのこて先でないと辛い。それ以上だと、2本のこてかブロワ。

フローはんだされたのは、(3)でぽろりとはいかないね。

こんなスレでどうやってやりましょって相談してる初心者相手に

とんでもない方法をドヤ顔で紹介した挙句に自分はできるから練習すればできると言い張って

とどのつまり出来ないのは不器用だからと開き直る馬鹿

初心者さんは相手しちゃだめですよ、コイツです

http://hissi.org/read.php/denki/20200810/Qm1kYmIrL0Q.html http://hissi.org/read.php/denki/20200811/WFdwcEJ3NEM.html http://hissi.org/read.php/denki/20200812/a1pGdVBCM2o.html >>782 Aliの配送を待てること

熱するためのバーナーを持ってること(最初だけ)

あとは、リンク先にもある適当な容器ね

合金さえでき上れば、まあ、嘘のように簡単だし、ダメージもまず無いこと請け合い

なんたって100℃以下だからね

>>787 ホント、口の減らないヤツw

動画撮って編集して挙げるスキルが無いからだろう?

じゃあお前の比較的長文14、9そして17連投は誰得なんだよ?

>>788 >とんでもない方法をドヤ顔で紹介した挙句に自分はできるから練習すればできると言い張って

>とどのつまり出来ないのは不器用だからと開き直る馬鹿

とんでもない方法かとか難しいかどうかとか、やってみて言ってるのか怪しいものだけど、

努力すればできる、勉強すればできる、練習すればできる、というのはたいてい嘘だよな。

>動画撮って編集して挙げる

いやいや、なんでそんな面倒をおれがしなくちゃいけないのかな?

たとえばさ、絵に描けば伝わることでも、ほとんどの人が文章で書いて質問したり答えたりしてるよね?

あれって、それだけのことでも面倒だからだと思うぞ。

>>791 「動画撮って編集して挙げる」の方がそれだけ大量にレスするより楽なんでしょう、あなたは

それを「動画撮って編集して挙げるスキルが無い」と言うのですよ

ついでに言えば、動画の方が説得力があるけどどうせホラだから逆に困るでしょう、あなたは

それを「動画撮って編集して挙げるスキルが無い」のは幸いでしたねと言うのですよ

×「動画撮って編集して挙げる」の方がそれだけ大量にレスするより楽なんでしょう、あなたは

○「動画撮って編集して挙げる」よりそれだけ大量にレスするの方が楽なんでしょう、あなたは

>>785,787,789

>せめて動画撮って見せるくらいしないとな。

>俺が得するわけでもないしね。

>じゃあお前の比較的長文14、9そして32連投は誰得なんだよ?

>・・・・・

そこはスルーかよw

そういう事に向いた他の物があるのにわざわざ面倒な方でやらせようとしてる感じが

安いセットの半田鏝でマイクロUSB外せるってのと5chで動画レスしろってので同じような事言ってないか・・・?

>>795 ちょっと何言ってるかわからんな

せめてどこへ向かって吠えてるのかアンカーくらい打ってくれ

騙されて鉛入りハンダ使わされてワロタ

すぐ溶けるw

逆に無鉛を使ったことがねえわ

業界の人は大変だねえ

ほぼ99%無鉛使ってる。

スペルマの1kgのリール全然減らん。

Pb-free半田も配合の種類によって変わるよな。

Sn-Ag(3.5)-Cu(0.5)系は、高価な上に銅喰われが酷くて光沢なく黒ずんで、しかも巣が入るのが嫌だ。

Sn-Cu(2.5)(-Ni-Ge)系がいいな。

鉛入り指定があったら、倉庫からコテ一式を出してきて作業してた。たまにしか来ないからたいへん。

鉛入りが許容されるのは

航空機、宇宙、あと医療機器関連だっけ?

車載ものはどうなんだろう。

>>805 rohsも更新されてるからちゃんとチェックしないと

高融点半田はまだ除外だったと思うけど

真鍮とかは除外から外れそうだぞ

鉛フリーを断ってもやっていけるのは、それ以上に技術を持っておられるから。すごい。

ハンダのリールで成分の含有率が表示されてなかったんだけど、非表示用のラベルもあるの?

某有名メーカー品なんだけど

俺としては連投するやつよりIDコロコロのやつの方がうざいな

SMD部品の取り外し、特にサーマルパッド付のICは外すのが難しくて苦手だわー

低温はんだ持ってないんで↓の画像みたいにワイヤでブリッジしてえいやって取り外してる

https://www.analog.com/jp/education/landing-pages/003/bbs/bbs_02.html うまくいくとツルンっと取れて気持ちいいー

>>812 なるほど、結局のところ低融点ハンダ推奨、ヒートガン非推奨で決着だな

ずっと、ホラ吹いて初心者をわざと遠回りさせようとしていたクズもあきらめたようだ

>>812 これは・・・

外し方自体は良いけど、周りの部品をマスクして欲しいわ

ホラにしたい人がいるみたいだけど、たかだか数人だしね。

練習しても不器用な人がいるのと同じで、話が通じない人はいるさ。俺は損しないしね。

>>819 >話が通じない人はいる

そりゃ、ホラだからねえ、通じないわな。

あと、お前の損得は別に報告してくれなくてもいい。

IDコロコロ変えて多数派工作しても話が通じない人は一人だな

>>812 の方法は

>注釈:記事中の画像は、HN:tamanyan さんより、アナログ電子回路コミュニティへ投稿されたものです。

とあるので、テク自体がこの人から出されたもので、アナログデバイセズ公認(ってなんだ)ってわけでもないと思います。

ICの再利用をするなら、銅線で釣り上げるのではなく、部品の上面に釣り上げる線をなんらかの方法で貼り付ける方が、

銅線の除去の手間が少なくてすみそう。

条件で使える方法が制限されることもありますし、方法はいろいろストックしておいて損はないです。

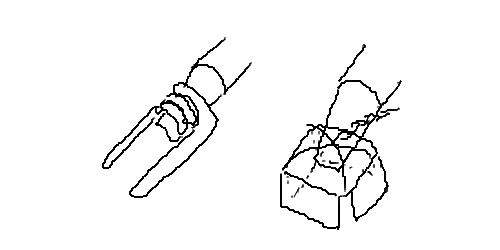

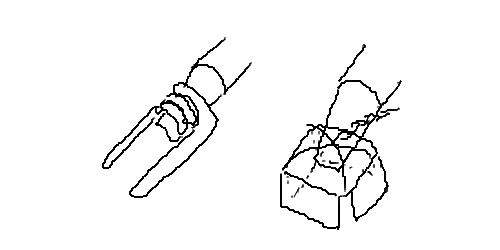

C,RからSOICぐらいなら、太めの銅線をコテ先に巻き付ける方法もありますね。

他のスレだったかもしれないですが、圧着端子を加工してコテ先につける、という方法も紹介されていました。

0.5mmぐらいの銅板を常備しておいて必要に応じてカットしてコテに結わえて使ったこともあります。

ピッチが1.27mmのオペアンプICチップを2.54mmのピッチに変換して基板に取り付けたい場合、どう工作するのが一般的でしょうか?

素人で困っていました。勉強になります

ありがとうございました

>>826 これはすごいなw

でもこれバスの周波数が高かったら動かないんじゃないの?

ボタン電池にハンダ付けしたいけどハンダが乗ってくれない

ヤスリで傷つけたあとにフラックス塗ってるんだけどな

40wじゃ温度低すぎるのか

>>831 温度じゃなくて熱量の問題

60〜100Wくらいの太い小手先のコテでやれば楽勝

80Wの温調コテの細い小手先のでやっても難しい

goot(グット) 実装基板・精密プリント基板専用はんだこて CXR-41 日本製なんやが、出番が少ないんでこて先替えようと今見てるんやけど。

3C型に普通のPX-60RT-3Cと全周ハンダメッキのPX-60RT-3CRがあって何が違うん?

>>832 ノートPC用なんだけど確かにホルダ買うのも手だね

>>833 なるほど小手先ですか。

手持ちのはFX600が最大出力(50W)だからコテも買わないとかなあ

うーん、電池に直接はんだ付けはおススメしない

特にリチウム系電池は下手すると爆発する

電池にタブをスポット溶接するのが王道

自分の主観

メッキしたところにしかハンダがのらないから

全周メッキだとコテ先にくっつく(保持される)ハンダの量が増える

コテ先のメッキ部分のどこにでも糸ハンダあてればよいので流し込む時ちょっと楽

対した差はない

ボタンではなくリチウムコインなら電極がくっついてるのあるから

パナソニックとかから出てる

コインでないのは、ボタンはリサイクル必須でリチウムコインはそのまま廃棄できるから

はんだについて質問さしてください

使う部品は1608サイズの抵抗やコンデンサ、ピッチ0.5mmのICです

今まで使ってた千手のスーパーRMA98、0.4mmを使い切ってしまったのですが千手のは

購入単位が大きすぎる(250g)ので、100gくらいから買えるのを探しています

有鉛だとgootの0.3mmかHOZANの0.3mmくらいしか見つからなくて0.4mmというのは

無さそうだったんですが

・1608をはんだ付けするのに0.4mmと0.3mmではどっちがよいでしょうか?

・今まで使ってた0.4mmから0.3mmに変えるとはんだ付け感は変わりますでしょうか?

・gootとHOZAN、値段が同じならどちらがお勧めでしょうか

>>844 自分の尺度でしか言えない奴は恥ずかしいな

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています