�n���_��Ƃɂ��Č��� No15

���X����1000���Ă��܂��B����ȏ㏑�����݂͂ł��܂���B

�������I�ԁ� (���i�͎���)

1. �͂���

���قƂ�ǂ͂��Ă��g���\�肪�Ȃ��l�ɂ����߂̂͂���

�EFX-650 (\1,000~) �_�C�\�[��\500��(������)�j�N�����q�[�^�[�^�C�v�����͂������ (�M�������ǂ��̂ō�Ɛ��ɉ����C�g�܂�̑�����ď�̏����ɂ������o��)

�@�{�̂����������ɂ��Đ�� (�e\500~) ���n���ɂȂ�Ȃ��I���Ď��ŕW���������Đ悪���ꂼ��B�^�CI�^�C3C�^��3��ނ̃p�b�P�[�W�����C���i�b�v�����C���肻���łȂ������e�؎d�l�I

�@���Đ��T34�n�Ō��݊�{�I�Ȍ`��T�C�Y�őS7��ƕK�v�\�������C900M�ɋ߂��אg�Ȍ`��ŋ�����ƂɌ������ʁCT18�n�Ɣ�r����ƔM�`���ɗ��

�@�g���C�A�b�N������(\1,000���x)�ȂǂŃ��b�g���������鎖���o���邪�C���Đ扷�x�̃t�B�[�h�o�b�N������s�������͂��ĂƂ͑S���قȂ�̂ŁC���x���R���g���[�����������+\2,000��FX-600��

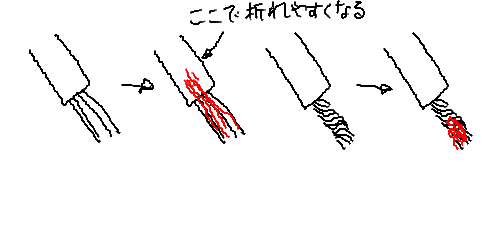

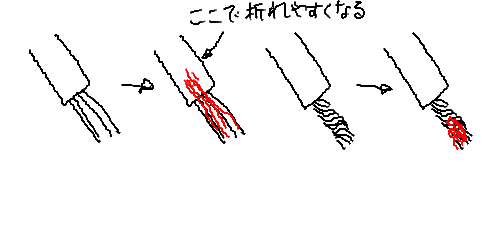

�g�p���Tips(�͂��Ă�����)

�E���t���x��450������(�J�^���O�l�ōō�480��)���ߋɗ͕��u�����C������⑽�߂Ɋ܂܂����X�|���W�ŋ��߂�(�I)���x�������Ȃ���g��

�@���ɏ��S�҂��e���Ȋ�������ꍇ�͉ߔM�ɂ��p�^�[����ɂ߈Ղ��̂ŗv����

�E�퉷����d��������90�b���x�ł͂t���ɗǂ����Đ扷�x(340��)�ɂȂ�̂ŁC���̎��̊��o (�̗͂n����/�t���b�N�X�̏��/�t���b�N�X�̓���/�X�|���W�Ő@�������Ȃ�) ��ۂ悤�ɉ��x��������

�@������Đ扷�x�v��f�W�^���}���`���[�^�̔M�d������Ȃ犈�p���ׂ��I

�����ꂩ��d�q�H����n�߂�l�ɂ����߂̂͂���

�EFX-600 (\3,000~) + C�^/D�^���̔M�e�ʥ�M�`���ɗD��C�ʂ��g���邱�Đ� (�e\600~800)

�@���\�������r���Ă�\10,000�ȉ��̐��i�ł͌������Ƃ���G�Ȃ��Ƃ����C���킸�ƒm�ꂽ�ŋ��͂���

�E���Đ��T18�n�Ń��C���i�b�v�͂ƂĂ����L���C�X�ɃR���o�[�W�����L�b�gB3720 (\300~) ���w������Α�M�e�ʂ�T19���Đ���g���� ���̑��݊����Ɋւ��Ă�

>>4 3. ���Đ� �̍��Q��

�@�I�v�V�����̑ϔM�\�t�g�J�o�[605M��ϔM�L���b�v(M19-03 �����ɂ͖������H)�Ŏ����^�тɂ�

�@�t�����W�̒��a���傫���C��₱�đ�̌����Ƃ̑��������� (�Ƃ͌����Ă�HAKKO�ސ��͂������goot ST-27/76/77���g�p��)

�@�J�����Ă��̂܂ܑ�����s�������C�����ƃL�����u���[�g����Ă���悤�ŁC���Đ扷�x�͂قڃh���s�V�������� (N=5)

�@���x���߃m�u�ɂ̓^�N�^�C��(�J�`�b�Ƃ������G)�����邪�C���ߎ��͖̂��i�K

�@�ڒn������2�s���v���O�̕����R�[�h���y��

�@100V�ł͒�i50W�̂͂��Ă����C�x�[�X��100~120V�n��220~240V�n��2��ނ��������̂ŁC���̓X�y�b�N��̏����120V����������74W�̂͂��ĂƂ��Ďg����

�EHOZAN HS-26��FX-600��OEM�łŃO���b�v��m�u����������Ɗ�C�q�[�^�[�C���Đ����S�ċ��ʕ��i�����C�������͔ۂ߂Ȃ�

�@�W�����Đ��T18-I����(HOZAN�ł�B�^���� J�^�Ɏ����ẮgB�^��Ȃ���h�c)�Ȃ̂Œ���

�@�l�I�ɂ̓O���b�v��HS-26�̕����D�݂�(FX-600��4�p�`�ɋ߂�HS-26��6�p�`��3�p�`�̊Ԃ��炢)

�@���ʃm�u�͏������������ɑΉ����鉷�x�͗����̃X�e�b�J�[�ɏ����Ă��邽�߉��x���߂͂��ʓ|�Ɋ�����

�EFX-601�͌��X�X�e���h�O���X�p�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�Z��@�ŁCT18�n�������葾��T19�n���Đ悪�W�����������Ƌ��ɁCFX-600��200~500���ɑ�40������240~540���ɃL�����u���[�g����Ă���

�@���M�̍��ɂ���i�̃��b�g����FX-600��50W�ɑ�47W�Ə��Ȃ����C���Đ���ƃ������̃V�[���������Ɗ�C�q�[�^�[�Ȃǂ͑S��FX-600�Ƌ��ʕ��i

�@2�Ƀv���O�d�l�̓X�e���h�O���X�p�Ƃ��Ă����C���i�b�v����Ă��邽�߁C6.5C�^���W�����Đ� 2��+�ڒn�v���O�͓d�q�H���p������2B�^���W�����Đ�

�@��q�̃R���o�[�W�����L�b�g B3720(FX-600������FX-601����)/B3730(FX-601������FX-600����) �ƑΉ����Đ�ɂ�葊�݂ɕϊ��\

���d�q�H��p�ɍ��킹���L�����u���[�V������FX-600+�K�v�ɉ�����B3720��T19���Đ���w������̂�������

~-~----~~~-~-~-~-~-~--~~~~~~--~~-----~---~~~~~~----~~~~-~--~--~-~-~~~----~-~

~---~~~~-~~~~-~~-~~-~-~~~~~-~--~--~----~-~-~---~---~~--~----~~---~-~--~~-~~~

~~-~-~~-~~-~-~~--~------~-~~--~~--~~---~~~-~~~~--------~-~~--~-~~~~--~-~~-~~

~-~~~-------~~~~---~---~--~~~-~--~-~~-~~-~~~-~~~~---~--~~-~~~---~~~~---~-~--

~~~--~~-~-~-~-~~-~~--~~~~---~---~--~-~---~~~~-~~~~--~~--~~~~----~-~~----~---

---~-~~--~~~~--~---~-~-~~---~~-~~--~~-~-~~---~--~-~-~--~~~~-~--~~-~-~~---~~~

-~-~--~-~-~~-~----~~~-~~~~-~---~-~~--~~~---~-~--~--~---~~-~-~~-~-~~-~~-~-~-~

~----~~~-~~--~~-~~-~--~--~~---~~~~~-~~-~~-~~~-~~----~--~~~--~--~---~-~~~----

--~~---~-~--~-~~-~--~~~~-~~--~~~--~--~~~-~--~~-~--~~---~~~~~-~~~----~~---~--

-~--~~~-~-----~---~~-~-------~~~--~~~~~~-~--~-~~~-~~----~--~~~~~-~-~~~--~~-~

~-~--~~-~~---~-~-~--~~~~-~-~~-~-~-~~---~-~-~~--~--~~----~~-~--~-~~~-~-~~--~-

---~~~----~~~-~~--~--~---~-~~---~~--~~~~---~-~~~---~~-~-~~-~---~--~~~--~~~~~

--~~~--~-~~--~-~~~---~~~-~~~~~-~~--~--~-~-~-~~~--~--~~---~--~-~-~--~-~-~-~--

~~-~-~~-~-~~---~--~---~~-~~~-~~~~~~----~~-~-~~-------~~~---~----~~~-~--~~~~-

---~~--~~-~~-~---~-~~~~~-~--~~--~----~----~~-----~~~~-~--~~~~~-~-~-~--~-~~~~

~~~~-~~~~~~~-~--~~~-~---~--~------~---~~--~~~-~~~~-~----~-----~~~--~--~-~-~~

--~~--~--~~~~~-~--~--~-~~--~~~-----~~-~-~-~----~~~-~-~~------~~~--~~~~-~-~~~

-~-~-~~---~--~~~--~~-~~~---~--~~-~--~~~-~~~~~~----~-~~~---~~--~--~~-~~--~---

-~--~~~~~-~~-~--~~~----~~~~--~-~------~~~~~~-~~~~-~~~-~-~---------~~-~--~--~

~~-~~---~~~-~~---~~--~---~---~~-~~-~-~~~-------~-~-~-~~~~----~~~-~-~~-~-~~-~

~~~---~~~~~-~-~--~~~-~-~~-~--~----~~-~~--~-~-~---~---~-------~~~~--~~-~~-~~~

-~-~-~~~~-----~-~~-~-~~~~~~~~-----~~-~~~~---~~-~~-~-~~--~~-~~--------~--~-~-

~~-~--~~~-~~-~-~~-~---~--~--~~~~-~~-~---~-~-~-~~--~----~----~--~~~~-~~--~~~-

~~~~~-~--~-~-~-~--~---~~-~----~~~--~--~-~~-~~~~---~-~~~~---~-~---~~~--~~~---

---~~~~-~--~-~-~--~--~~~~--~-~~----~~~--~~----~-~~~~-------~--~~~~-~~~~--~~~

--~~~-~---~-~-~~~-~-~~-~~--~--~-~~~~-~--~~----~~-~~-~--~~~~---~-~~--~--~---~

--~~~-~~-~~---~~---~~-----~----~-~~~~-~-~--~~~--~--~-~-~--~~-~-~~--~~-~~~-~~

--~~~~-~---~-~~-~-~~-~--~~-~--~---~-~--~--~-~~----~-~-~~~~~~-~~------~~~-~~~

~~~--~--~-~~-~~-~-----~~--~~~~--~---~~-----~-~-~-~~-~~-~---~~~~~-~--~~---~~~

~-----~---~-~~---~-~~~~~-~~~~-~-~~--~~-----~~~~-~-~-~--------~~~~---~~~-~~~~

-~~--~---~~~-~----~~~---~-~-------~~~~-~~--~~~~~----~~-~-~-~--~~~-~--~~~~~-~

~~-~--~-------~~~~-----~---~~~~-~~~~~--~-~~--~~---~~~~~-~~-~-~-~~~-~---~~---

------~-~~~~~-~~--~~-~~-~-~~--~--~~~-~~~~~-~-~-~---~~~~~--~~------~--~---~~-

~~---~---~-~~---~--~-~-~--~-~~---~--~---~-~-~-~~~~~~---~~-~~---~~~~~-~~--~~~

-~--~~-~-~~~~--~~--~~~~-~-----~----~~~-~~----~~~~~----~~-~--~~-~-~~~~~--~---

~-~~~-~----~~~-~~~--~----~--~~-~----~-~~~~-~~~~~~-----~-~------~-~-~~~~~--~~

~~-~-~~--~~~-~--~-~~-----~----~-~-~--~-~~~-~~~~~-~-~-~~----~~~~~---~---~~--~

---~-~--~-~-~--~-~~~~~~~~~~-----~~~~~-~~-~---~----~-~~~~----~-~~~-~~---~-~--

~~--~--~~-~-~~~~-~~~---~~--~-~-----~-~--~~-~-~~~~--~--~~-~-~~~--~----~~---~~

-~---~~~-~~~~~-~-~-~~----~~~-~~-~------~--~--~-~-~-~~-~~-~-~~~---~~--~-~~~--

~--~--~-------~~~----~---~~~--~~~~~~~-~--~~~-~-~~-~~--~~---~~---~~~~~~~--~--

-----~~--~~~~~~~~~~-~--~--------~~~~~-~---~--~~~~-~~~-~---~~~---~-~---~~-~-~

~~~--~~--~--~-~~-~-~----~-~~-~~~~~~-~~-~-~-----~~~~~--~-~~-~----~--~-~---~~-

-~~----~-~--~--~~~-----~--~~--~-~--~~--~~~~~-~~~~----~--~~~----~~~~~~~--~~-~

--~---~-~~-~-----~-~--~-~--~~-~-~--~~~~-~-~~-~~---~~--~~-~-----~~~-~~~-~~~~~

-~-~~~~--~-~~--~--~--~-~-~------~-~-~-~~~--~-~-~~~--~-~~--~~~--~~~--~~-~~--~

~~~~~-~-------~---~-~---~--~~--~~-----~~-~-~--~-~~~~-~~-~~~-~-~-~---~~-~~~~~

-~~---~~-~-~~~-~---~~~~--~~--~--~-~-~-~-~-~~-~-~~~--~---~-~~-~--~---~-~--~~~

~---~---~~~~~~~-~~~~-~~~-~~~-~~~--~--~~~-------~~---~---~~~~-~-~---~~-~-----

~~-~~---~~~--~~~~-~~-~~-~~~~--~-~~-~--~----~~~------~---~-~-~~-~~--~-~~-~---

�X�e���V�����g���Ď��ƂŃN���[���͂���ɓh��t���铮���

Youtube�ŒT���ƊC�O���肾�B

���{�ł���Ă���l�͏��Ȃ��̂��ˁBT-962�����̂����B

�X�e���V�����g���قǗʎY���Ȃ�����Ȃ��B

4�����炢���ƁA���ˊ���g����

1��1���N���[���͂�u���Ă������ق��������B

>>5 ����Ȃ�����LED�_���X����l���̂ɂ���d�������������ʎY���邱�Ƃ�

�Ȃ��̂��ˁB

�d�q�H��ƃ_���X�̗�������̐l��������Youtube�ŃX�^�[�ɂȂꂻ�������B

���������Z�p�n�̎�������Ă�l�ƁAYoutube�ɓ�������J�������l����

����Ă�̂���?

���{�l�͋Z�p�����L���悤���Đl�����Ȃ��C������

>>8 ���ۂɂ����Ȃ̂��ǂ����͂킩��ǁA

���L���邱�Ƃɂ�郁���b�g���傫���Љ�Ȃ狤�L�̏K�������t�����낤���A

�f�����b�g���傫���Љ�Ȃ炻�̋t�ɂȂ�B

���{�Љ�͏��̎肪���ɂǂ�ȃ����b�g��ł��Ă�낤�ˁB

SMD���i���Ă����Ŕ�������V�Q����������c

SMD�Ή��ł��Ȃ��l�̓_�����Ƃ���������l�����邩��ȁB

�������t�͂����Ă��A��肫�����t�ɂȂ��Ă��܂��B

�ڂɂ͖ځA���ɂ͎��A���đ�Ȃ��Ƃ��Ǝv���B

��������Ȃ��āA�˂�ꂽ��Ԃ�̂����t�̐��E������ȁB

�N���[�����E�t���ŕۑ���������100�~�ŃA���Ŕ����ĂˁH���[��[��

�M���̓^�[�{���C�^�[�ŃC�P��̂��L�{���k

�X�e�[�܂ꂪ�܂��܂ꂽ�獡�x�͂���Ń`�������W������

>>12 �X�e���V���⒍�ˊ�Ń��t���[���邩�A�͂��ĂŎ�t�����邩�͂Ƃ�����

���܂̎���SMD�͌����Ƃ������Ă�����A������͈̂̔͂����������܂�B

>>14 >���܂̎���SMD�͌����Ƃ������Ă�����A������͈̂̔͂����������܂�B

����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł������B

SMD�Ή��ł��Ȃ��l�̓_�����Ƃ��������邱�Ƃ͂Ȃ�����A���Ă��ƁB

����Ȃ��ƂŃ_�����Ƃ������l�͑���ɂ��Ȃ���ςޘb�Ȃ��ǂˁB

�G���W�j�A�����O�ŎЉ�␢�ԑ̂��C�ɂ��Ȃ��Ă������̂ɂˁB

��悪��p�Ȑl�������łȂ��l���A���l�������邩��V�������z���o�Ă�����B

�܂���

�͂t�����낭�ɂł��Ȃ����炢�s��p�ł������w�҂Ƃ��đ听�������z�����邵��

���_�����w�҂͈�ʂɎ�悪�s��p�ŁA���̔\�͎͂������u���悭�قLj̑�ł���Ƃ�����B

�m�[�x�����܂̗��_�����w�҃��H���t�K���O�E�p�E���͔��ɂ悭�������u�����̂ŁA�p�E�����G�ꂽ��߂��ɂ��邾���Ŏ������u������Ƃ���A�p�E�����ʂƌĂꂽ�B

�Q�b�`���Q���̌������Ō����s���̔������̂��N���A�����Ƀp�E�����ʂ��^��ꂽ���A�p�E���͏o�����ŕs�݂������B

����������A�p�E���͗�Ԃɏ���Ĉړ����ŁA���傤�ǎ��̂��N�������ԁA�Q�b�`���Q���̉w�ɒ�Ԓ����������Ƃ����炩�ƂȂ����B

���銽�}��Ŏ�Î҂��p�E�����ʂ����������悤�ƁA�p�E���������ɓ��������ɃV�����f���A����������悤�Ȏd�|�������Ă������B

�������V�����f���A�������邱�Ƃ͂Ȃ������B

�p�E�����ʂɂ�肻�̎d�|�����̏Ⴕ�Ă��܂����̂ł���B

�������ł��邱�Ƃ𑼐l���ł��Ȃ��ƕ̂ނ��́A

�������ł��Ȃ����Ƃ𑼐l���ł��邱�Ƃ�T�����������b�g�����B

�ł��邱�Ƃ���������������h�ӂ��₷�����A�K�v�ȂƂ��ɗ���邵�B

�I���� ���L�X�e�[�V�����^��N2�Ή��Ȃǂ̊W�ŁC�ϑ��I�ȍ\�� (���ĕ������C�X�e�[�V�������̂݁C�R���o�[�W�����L�b�g�Cetc.) ������̂Œ��ӂ���I

�����Đ�̃��j���O�R�X�g��}�������l/��Ƃɂ����߂̂͂���

�EFX-888D (\12,000~) ������T18�n���Đ���g����C�t���̂��đ�܂߂ƂĂ��Y��ȃf�U�C���̃X�e�[�V�����^�͂��� �≏�g�����X�������d���쓮�̈��S�ȍ\���ŃR�[�h���y�����Ȃ₩

�@���ߑł��ł��܂�ׂ����Ȃ��͂t�����J��Ԃ��ɂ͍D�K�ŁC�d���Ŕ����̂̍ڂ�����������Ȃ炱�̃N���X���~����

�@�t�ɂ��Đ�̏��Ղ����Ȃ��A�}�`���A�ɂ͂�����Ɣ����ȗ����ʒu

�@�����₱�ĕ��̃T�C�Y�Ȃǂ̑����I�Ȏg�������1/4���x�̒l�i��FX-600�Ɣ�ׂČ��I�ɗǂ��Ƃ܂ł͌����Ȃ�����ŁC

�@+\3,000���x�ŃR���|�W�b�g�q�[�^�[�̗p��FX-950�Ƃ̍��͂ƂĂ��傫�� (���������Đ�̉��i���{���炢�ɂȂ�)

�@goot��PX-60RT�n���Đ��RX-701AS��RX-711AS���o���Ă��邪�C�e������ (�����Ċ����ő傫������c 701��\14,000�C711��\17,000�Ȃ�888D��950�����ł���H)

�@Engineer��SKZ-01��SKZ-03�͎���

�������[�N����y�A�C�ׂ����͂t���C�M�Ɏア�f�q�������l�ɂ����߂̂͂���

�EFX-100/FX-951/FX-950/RX-802AS �����ɗD���IH��R���|�W�b�g�q�[�^�[�̃X�e�[�V�����^�͂���

�@���Đ悪\1,000~�Ƃ���Ȃ�ɍ����Ȃ̂ŁC�F�X�����Ă�����FX-888D�Ƃ͍����J��

�@��{�I�ɂ��Đ�͕t�����Ȃ����C�d�C�X�̓X���Ŕ����ƃT�[�r�X�ŕt���Ă���鎖������

�EHAKKO FX-951��goot RX-802AS�͋������邪�CHAKKO�̕����s���͂����������肵���v�ŁCgoot�̕����I�v�V�����\���܂ߏ_��Ȑv

�@��������̗����オ���RX-802AS��������FX-951���K�v�\��

�@�ߓn�I�ȔM�̓���͓S���b�L�̔���T12(HAKKO)�̕����ǂ��C�ϋv���͓S���b�L�̌���RX-80HRT�̕����ǂ��X��������

�@�C���^�[�t�F�[�X�͈꒷��Z FX-951�͊����܂Ŏg���ɂ����CRX-802AS�͉��x�ݒ肪�Ђ����璷�����Ȃ̂��n���ɐh��

�@FX-951��200~450�������CRX-802AS��50���܂ŗ��Ƃ��� (����ɕ��荞�ނƕۉ��ɒ��x�ǂ� �c�킯�ˁ[����)

�EFX-950�Ɋւ��Ă� (\15,000~) ��FX-951 (\21,000~) ��芄���œ����Ɏg���Ղ����C�I�[�g�p���[�I�t�@�\�������C�X���[�v�@�\���I�v�V�����̂��đ�(951�t���Ɠ��� FH200-02 \3,000~)���K�v�ȓ_�ɒ���

�@���đ��lj��Ŕ������芄������������C�p�[�c�����ő����ăX���[�v��L����������́C�f����FX-951���������ǂ�

�E�z�b�g�c�C�[�U�[�Ή� HAKKO�FFM�n�X�e�[�V�����Ƃ��ĕ��C���Đ�C���đ�̌������K�v�������o��(140W total) goot�F���ĕ��Ƃ��Đ�Ƃ��đ�̌��������݂̂̕ύX�ōςނ���o��(72W total)

�E�}�C�N���\���_�����O�Ή� HAKKO�F���ĕ��C���Đ�C���đ�̌������K�v�������o��(48W) goot�F���Đ�Ƃ��đ�̌��������̕ύX�ł��g�p�\������o��(36W)

�EHAKKO T12�n���Đ�͈ꕔ���M�e�ʃ^�C�v�̐ݒ�L��

���ԊO��1 �R�[�h���X/�d�r��/�|�[�^�u��

�E�K�X�� (�R�e���C�U�[ ��) �p���[�͂��邪�T���đ傫�� �������g������Ă��Ȃ����������m��Ȃ����C���܂�g���Ղ��͖��� �@��ɂ���Ă̓m�Y�������Ńz�b�g�u���[�Ƃ��Ă��g����

�E�d�r�� (FX-901 MSD-20 ��) �p���[�͖������C��͂��Ǝv���Ă�ƈӊO�Ɏg���� ��{�I��Ni-MH(�j�b�P�����f)�~�d�r�O��̐v �l�b�N�͓����d��(�l�b�N������)���芴�Ɍ����鎖

�EUSB�ڑ� (TS80 ��) ���ɂ���Ă�Type-C�ڑ��̃n�C�p���[�ȉ����łƂĂ��ǂ����� (���͎����~���������\����)

���ԊO��2 �z�b�g�i�C�t�Ƃ��Ă��g�������l�ɂ����߂̂͂���

�EHAKKO RED 501(30W)/502(40W)�Cgoot KS-20R/30R/40R �Ȃ� ���a4mm�_�Đ�̂͂��� + �z�b�g�i�C�t���Đ�(HAKKO 515-T �Ⴕ���� goot HOT-30CU)

�EKOTELYZER�V���[�Y�ɂ��z�b�g�i�C�t���Đ�̃��C���i�b�v������

�@�͂t��������H��Ƃ��Ă͂��܂�ǂ��͖������C�z�b�g�i�C�t�Ƃ��Ă��g���Ȃ玝���Ă����đ��͖���

�@��Ƃɂ���Ă̓g���C�A�b�N(������)�Ȃǂł̒��߂��o����Ɨǂ�

�@�Ȃ��C�z�b�g�i�C�t�̐n�͌����\��HAKKO 515-T goot HOT-30CU����OLFA���f�U�C���i�C�t�p

�@HAKKO 515-T�͐n��̕��Ɋɂނ̂Őn�悩�猩�Ĕ����v���

�@goot HOT-30CU�͐n���̕��Ɋɂނ̂Őn�悩�猩�Ď��v���

�@����\

�@�W����OLFA XB10/XB10S�����C���芄��ɋ��ނ����Ȃ̂Ō��\���ł��g����

2. �͂�

�E�t���[�͂Ɖ�����͂����ʂ��Ă��邪�C���݂͑g����t���b�N�X�̉��ǂɂ��C���t���[+RMA�t���b�N�X�ł���ʗp�r�ł͏\���Ȃ͂t�����ƐM�����������Ă���

�@����FX-600���܂ލ����\�ȉ����͂��Ă̏ꍇ�́C�ݒ艷�x�ȊO�ɉ��t���[�ł��鎖�̃f�����b�g���ӎ��������鎖�͂��܂薳��

�E��ʂɎg���郄�j(�t���b�N�X)����͂ɂ́C�t���b�N�X�̎�ނ�ʁC�n���Q���̗ʂȂǂɂ��CMIL R�CRMA�CRA��JIS AA���AA���AB�� (���ꂼ��ア=�U�������Ⴂ��) ������

�@�ߔN�ł͉��t���[�͂�+RMA�t���b�N�X�ł��\���Ȃ͂t����������̂ŁC���H�̃��X�N�̏��Ȃ�RMA�̎g�p�����������

�E�p�r�ƍD�݂⊵�ꎟ��ł͂��邪�C�\�ʎ����������Ȃ��0.65mm�ȉ����ǂ��C�d�q���i�ɂ̓�0.6~0.8mm���x�̕����C��^�̃^�[�~�i���Ȃǂɂ̓�0.8~1.2mm���x�̕����ǂ�

�@�ׂ�������C�ɔM��D���Ȃ����ߗn�����ǂ����C�f�ʐ�(���a��2��)�ɔ���Ⴕ�Ă͂̑��肪�Z�����Ȃ�C�܂��O�����P�������Ȃ芄���ɂȂ�

�E�ŏ���1�����̓�0.6~0.8mm���x��100~150g������������ (\1000~2000) �傫�߂̒[�q�Ȃǂ������Ȃ��0.6mm�Ɗ����ȃ�1.0mm��2�����𑵂��Ă��ǂ�

�I������͂Ɖ��t���[�̗͂������g���ꍇ�͂��Đ����K�v������(�R���^�~�ɂ�鉔�t���[�͂ڍ����x�ቺ�̖h�~)�I

��������

�E������: ���{�A���~�b�g KR-19RMA�C��Z���� �X�p�[�N���n���_ �Ȃ�

�E���t���[: ���{�X�y���A SN100C�C��Z���� �X�p�[�N��ESC �Ȃ�

������͂̃f�����b�g

�E�@�B�I����(���������Ȃǂ��ア)

�E�d�C�I����(����R)

�E�Ő�/������(���Ƀy�b�g�������������Ă��)

�E���ݗ��ʂ��鐻�i�͊�{�I�ɉ��t���[�͂��g���Ă���C���������ۂ̓R���^�~������邽�ߌ��̂͂���菜���K�v������ (�ォ�炿�傢�t���͏o���Ȃ�)

�@Sn��̂̍����ɔ��ʂ̉�����������Ɖ������[�h����h�ɕΐ͂��C�ڍ����x���啝�ɒቺ����

�@�܂�������͂��ɂ����Ă�Pb���b�`�w���`������Ă���C���ꂪ������͂̐ڍ����x�������Ă���

���t���[�͂̃f�����b�g

�E���ቷ���ł̐M�����y�ыɓx�ȍ��M���������߂���q��F���R���Y�ƂȂǂł̐M�����C�ϏՌ���

�E���t���[�͂̉��i

�E�����Z�_�Ƒ��܂��āC���� (���t���[�͂̑g���̑啔�����߂���ɓS�⓺���n�o����) �ɂ�邱�Đ�Ȃǂ̃��j���O�R�X�g�̏㏸�C�e���Ȋ�̃p�^�[������

�E�����Z�_�ɂ��ߔM�̃��X�N���傫���C���w��Ȃǂ̃����[�N�����

�E�\�ʒ��͂������C�G��L����ɗ��

�@����ʂ̏��Ȃ��z�r�C�X�g�̏ꍇ�ɖ��ɂȂ�͎̂�ɉߔM�ƃ����[�N�ŁC���i��j���O�R�X�g�͂����܂Ŗ��ɂȂ�Ȃ�

3. ����

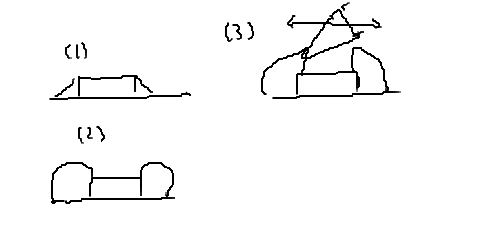

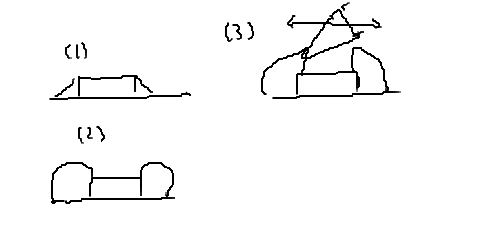

���ׂ��̌����`���I�Ԃ��ǂ��C�p�r�ɍ��킹�ĕς�����ǂ�

�E�ׂ������s�����Đ�̏o�Ԃ͏��S�҂��v�����������Ə��Ȃ�

�E�����Z���ڐG�ʐς��傫�����Đ�́C�ׂ������ڐG�ʐς����������Đ�����M�̓��肪�y���ɗǂ�

�EC�^(�~���߃J�b�g)/BC�^(�~���߃J�b�g)/D�^(�}�C�i�X�h���C�o��)�Ƃ������ʂ��g����`��́C�ڐG�ʐς����₷���M�̓��肪�ǂ�

�ECF�^/BCF�^�̓J�b�g�ʂ݂̂ɂ͂����(�S���b�L���I�o���Ă���)���߃u���b�W���N�����ɂ������ʁC�J�b�g�ʂƑ��ʂ̗������g���\�M�͂��

�I������͂Ɖ��t���[�̗͂������g���ꍇ�͂��Đ��N���[�i�[����K�v������(�R���^�~�ɂ�鉔�t���[�͂ڍ����x�ቺ�̖h�~)�I

�E�M�`���ƒ~�M�ɗD��铺�̃R�A�ɑϐI���b�L�Ƃ���200~500��m���x�̓S���b�L���{���C�X�ɂ͂����G���A�����肷�邽�ߐ�[�ȊO�ɃN�������b�L���{�����\��

�@�S���b�L�������ƔM�̓��肪�����C�S���b�L�������Ǝ������Z���Ȃ邪�C�z�r�C�X�g�Ȃ炠���Ē������^��I�Ȃ��Ă��C�Ǘ����ǂ������Ȃ�ɕۂ�

�@�@���b�L���̃R���g���[���������ƌ����ꏊ�͔M������ɂ����C�����ꏊ�̓z�b�g�X�|�b�g�ɂȂ�N�I�����

�@�@�����Ȓ��ؐ��R���p�`���Đ�ɂ̓R���g���[������������ɒ[�ɓS���b�L��������������悤�ŁC�����߂͂��Ȃ�

��HAKKO T18�n�Ƌ��^��900M�n�Cgoot PX-60RT�n�CHOZAN HS-131~145�͑��݂Ɍ݊���������CHOZAN HS-131~145��HAKKO T18������OEM�Ȃ̂ŁC�T���Ĉ�����T18���Ɨǂ�

�@900M/PX-60RT�n�̌`��͋߂��C�����ĂуT�C�Y�ł�T18�Ɣ�r���אg�ȌX�������邽�߁C������ƂɌ������ʔM�̓���͈����C���Đ扷�x����߂ɏo��

�@�܂��CHAKKO�Ɣ�r��goot�̂��Đ�͊T���ēS���b�L�������X��������C�������Ȕ��ʔM�̓���ɗ��

�@���̂��ߔM�̓�������ҏo���Ȃ��ׂ������s�����Đ�́C�\�Ȕ͈͂�T18����I�ԂƗǂ�

4. �t���b�N�X�ƃt���b�N�X�����[�o�[

�E�t���b�N�X�͎_�����Ȃǂ��������G�ꐫ�����߂� (�E�ʊ����܂̂悤�ȃC���[�W�����Ɨǂ�) �̂���Ȗ����ŁC�X�ɕs�����������c�Ԃ��\�ʂ����Ŏ��C������ی삷�����������

�@�����ɍU����������C�����ɂ���Ă͎c�Ԃ̐�K�v�ɂȂ邽�ߒ��ӂ���

�E�t���b�N�X�͒P�̂Ŏg�p���鑼�C��ʓI�ȃ��j����͂�E�B�b�N(�͂z������)�C�N���[�j���O���C���ɂ��g���Ă���

�E�t���b�N�X�ɂ͗L���ɍ�p���鉷�x�悪����C��x���M��������������͕s����������

�@�܂��C�ߔM����Ɛ������@�\�����C���j����͂̃t���b�N�X���}���ɔM����ƃt���b�N�X��͂{�[������U���邽�ߒ��ӂ���

�@(��U��h�����߂Ƀt���b�N�X�𑽐c��ɕ������}���`�R�A�͂C�g�p���O�ɂ͂ɐ荞�݂����鐻�i�Ȃǂ�����)

�E�����͂��s���ꍇ�̓��j����͂��̃t���b�N�X�̌��͂����ҏo���Ȃ����߁C�\�ߕʓr�t���b�N�X��h�z����

�E�����M�̂͂t���p�t���b�N�X�͍U�����̍����������邽�߁C�h�z�����ꍇ�͕K�v�ɉ����Đ������

��������

�E�t���b�N�X: HAKKO FS-200�Ȃ� (�Q����ȂNJ����ȕ����������Ƃ肠�����͍��ѓh��Łc)

�E�t���b�N�X�����[�o�[: HAKKO FS-150�Ȃ� (��ǂŔ����Ă�IPA:�C�\�v���s���A���R�[���ő�p�� �p�[�c�N���[�i�[�͕��ɂ���Ď����ւ̍U�������قȂ�̂ňꉞ������ �I�y�b�g�����̏ꍇ�͏\���Ȋ��C���s�����ƁI)

5. �����[�N�c�[��

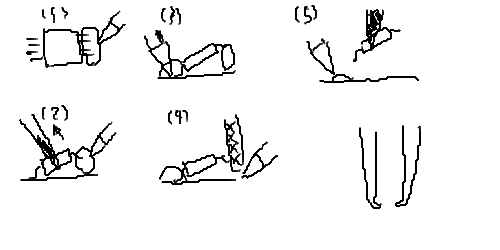

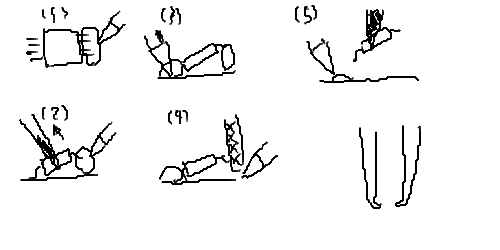

�@�͂̏����ɂ́C�͂��ĂŒg�߂Ȃ���g���蓮�z�����@�C�蓮�z�����@�Ƀq�[�^�[��t�����q�[�^�[�t���蓮�z�����@ (�͂V���b���Y �T���n���g��)

�@������҂�Ńt���b�N�X����ݍ��܂����E�B�b�N(�͂z������ ���ɂ��m�[�t���b�N�X������)�C�z�b�g�u���[�C�q�[�^�[�ƃG�A�[��d���̃|���v���g�p�����d���z�����@��5��ނ��g����

�@���S�҂̓E�B�b�N�Ǝ蓮�z�����@���q�[�^�[�t���蓮�z�����@���Ă����Ɨǂ�

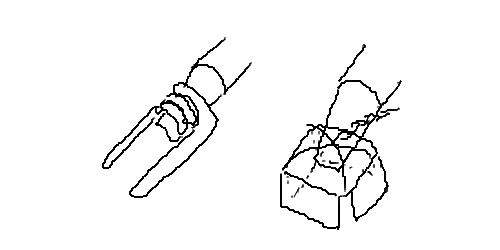

�E�E�B�b�N�͔M�`�����ǂ���C�ɔM��D���邽�߁C�g�p�ς݂̕������͂��Ɏc���Đ��Ă����Ɠ���݂��ǂ��g���Ղ�

�E�܂��C�E�B�b�N�̔M�e�ʂ������C�����ɖ��g�p�̕����̃t���b�N�X�p�Ɋ����������Ȃ����߂ɁC15~30mm���x�̒����ɐ��ăs���Z�b�g�œ��Ă�̂��ǂ�

��������

�E�E�B�b�N: HAKKO F87-4/87-3�Ȃ� (\300���x 87�͌��\�t���b�N�X�������Ă�̂ŏ��Ȃ߂��ǂ����HAKKO 120-03�Ȃ�)

�E�蓮�z�����@: HAKKO 18G��20G (\1000~1500)

�E�q�[�^�[�t���蓮�z�����@: �T���n���g �͂V���b���YNEO (\4,000~)

6. ���đ�

�E�����̑������ǂ��C�d�����萫�̍������đ��I�� �����͌����ȊO�ɉ摜�����ł�������

�E������x���M�̗ǂ�����I�ԂƗǂ�

�E�X�|���W��N���[�j���O���C�����t�����邪�C�ǂ��炩����Ȃ�X�|���W��������

�E�G��X�|���W�͂��Đ�ɕt�����͂�ǂ����Ƃ�(���Ƃ�������)�̂Œ��� ���͂��Ẳ��x�������邽�߂ɂ͔G��X�|���W���K�v

�E�N���[�j���O���C���͂��Đ�ɕt�����͂���ǂ��c�����߁C���Đ�̎_����}������

�E�����i�т̂͂��Ă͐�p�̂��đ䂪�t������

�I������͂Ɖ��t���[�̗͂������g���ꍇ�͂��Đ��N���[�i�[����K�v������(�R���^�~�ɂ�鉔�t���[�͂ڍ����x�ቺ�̖h�~)�I

��������

�E������Z���~�b�N�q�[�^�[�^�C�v�ɂ�goot ST-76/77��HAKKO 633����ԁCHAKKO FH300�͈����Ȃ�����萫���ǂ�

�@HAKKO RED�Ȃ�40W�ȉ��̂�����j�N�������q�[�^�[�^�C�v�ɂ��g���� (�Ȃ����Ή����X�g�ɂ͖������c)

�@HOZAN H-6�͌����Ƃ̑����Ő���肪����������[�����肷�����肷�邱�Ă����� (���А��͂��Ă��܂�w�c ���ł�orz)

�E�قƂ�ǂ̃Z���~�b�N�q�[�^�[�^�C�v�ɑΉ�����goot ST-27�͍����ȕ���肪�ƂĂ��ǂ��C�X�|���W�ƃN���[�j���O���C���̗��Ή�

7. ���ӍH�� �j�b�p�[�C�y���`�C���W�I�y���`�C�c�C�[�U�[(�s���Z�b�g) (�R�X�p�d���̃��C���i�b�v�ł�)

�E�����ȕ������邪�C�܂�������̂�HOZAN�C�t�W��CVICTOR(�ԉ�)�CENGINEER�ӂ�̐^�����ŃI�[�\�h�b�N�X�ȕ��� ���z��6,000~10,000���x HOZAN�͊T���Ă�⊄����

�@��ɍ����ȕ��𑵂��Ă��C����ŃI�[�\�h�b�N�X�ȍH��̏o�Ԃ͏��Ȃ��Ȃ�

�@��]��������ɂ͒���I�Ȓ������s���C�܂�������̓O���b�v���ɖ������Ȃ��悤���ӂ���

��������

�E�j�b�p�[ (���^) HOZAN N-31/N-34�C�t�W�� HP855-125�CVICTOR 101BS-100�CENGINEER NS-03/NS-04�Ȃ� ��1500~ ���̗ǂ��� ���n�^�C�v��t���b�V���͐ꖡ�ɗD��C�W���^�C�v��Z�~�t���b�V���͎������ǂ�

�E�y���` (���^) HOZAN P-35�C�t�W�� MP9A-110�CVICTOR 245BSF-115�CENGINEER PS-04�Ȃ� ��1000~ ���̗ǂ���

�E���W�I�y���` HOZAN P-14/P-15�C�t�W�� 350-125/350S-125�CVICTOR 280A-150�CENGINEER PR-36�Ȃ� ��1000~ �������̓L���b�v�Đ�̌������Ȃǂł��֗� �o�l�̗L���͂��D�݂� (�����̓o�l�����h)

�E�j�b�p�[ (�d�H) HOZAN N-12�C�t�W�� 60S-150�CVICTOR 360A-150�CENGINEER NK15/NK25�Ȃ� ��1500~ ������x�ؒf�\�͂̍�����

�E�c�C�[�U�[ HOZAN P-88#�n�CENGINEER PT�n�Ȃ� ��500~ �ێ��͂������C�s�������ׂ������������Ȃ����������� ��������SUS400�ԑ�͔����� �����ׂ��s���Z�b�g�̓p�[�c��e���₷���C�_�炩���ׂ��s���Z�b�g�͋Ȃ���₷��

8. ���̑�

�E�^�C�}�[�t���d��

�@�����Y����������Ƃ̂�����⒍�ӗ͂ɕs����������͐���I���q����ɂ͂��Ă��^���鎞�ɂ��I

�E�w���p�[

�@�L�̎���肽�����Ȃ��ɁI���낻�남�߂��������h���Ȃ��Ă������Ȃ��ɂ̓��[�y����C�g�t��������܂���I

�E�t���[���G�L�X�g���N�^�[ (�r�����u)

�@�͂t�����������C�����Ńy�b�g�������Ă�����͎g�p����Ɨǂ��@�����ȕ�������̂ŒT�����I

�E�J�v�g���e�[�v��}�X�L���O�e�[�v

�@�ׂ���������Ɖ��~�߂Ȃǂɕ֗�

���͂t�����s����

1. �͂t�����x�Ƃ��Đ扷�x

�ESn63~60�ł�315~330�����x�CSn-Ag-Cu�Ȃǂ̈�ʓI�ȉ��t���[��330~350�����x���x�[�X���C���ɁC���[�N�ɉ����č��킹��Ɨǂ�

�@�̗͂Z�_�͉����苤����183���C���t���[(Sn-Ag-Cu)��217���ŁC��ʂɐڍ����x�̍����g�U�w(��ނƂ͂̍����w)�̐����ɕK�v�ȏ����́C��ނ̉��x���̗͂Z�_+40~60����3�b�ԕۂƎ��Ƃ���Ă���

�@�@����l�̓t���b�N�X�̉ߔM���ɉ����C�g�U�w�̐�������������Ƌ��x����������C�����\�����e�剻�ɂ��Ƃ��Ȃ�Ƃ��������ۂ�����

�@�@���̂��ߖڈ��ƂȂ�͂t�����x�͉����苤����223~243���C���t���[��257~277���ŁC���Đ扷�x�͍X��+80�����x�ɂȂ�

�E�M�̓��肪��������G�ꂪ�������͂ނ�݂ɉ��x���グ���C�܂��͑����Z���M�̓���̗ǂ����Đ�(D�^��C�^)�ƍׂ߂̂͂C�t���b�N�X�̓h�z�C�\�ʂ̐��C�q�[�g�K����h���C���[�ɂ��y���\�M������

�E���j����͂̃t���b�N�X�������Ĕ�U�������u�ʼn��ɂȂ��Ĕ�Ԏ��C�܂��̓t���b�N�X���ł��L�����͉��x�����߂��C�܂��`�L�����Ă��悤�ȓ��������鎞�͈����Ă���ꏊ����������(����)

�����͂��Ă̏ꍇ

�ET18/PX-60RT�Ȃǂ̃L���b�v�Đ�: �����Z�����Đ�ƍׂ��������Đ�ł́C�����ݒ艷�x�ł�������+/-10�����x�̍����o��

�EFX-600/601���܂�HAKKO���͂��Ă͐V�i�Ȃ�W�����Đ�łقڐݒ艷�x�ʂ�̂��Đ扷�x���������Cgoot�̒ቿ�i�� (PX-601/501�Ȃ�) �͐V�i�ł��܂�œ��ĂɂȂ�Ȃ��̂ŗv����

�@�ɂ��h���t�g(����)������悤�Ȃ̂ŁC���Đ扷�x�v��e�X�^�[�ɕt������M�d�Ŕc�����Ă����Ɨǂ�

�ET12/RX-80HRT�Ȃǂ̃R���|�W�b�g�`�b�v: �����ނːݒ艷�x�ɋ߂��l���������C���������Ǝv�����瑪���

�@goot RX-802/812�͂��Đ�̔Ԏ�(1~4)�̓��͂�Y�ꂸ�ɍs��

���͂��Ă̏ꍇ

�E�Z���~�b�N�q�[�^�[+�L���b�v�Đ�̂͂��ẮC���������M�̑������q�[�^�[�����Đ�̒~�M�����o�Ă�����M����邽�ߌ������ǂ��C15W���x�ł����t���x��450������

�@�~�M���̔M�e�ʂ��傫�����߁C���߂̂��Đ�̏ꍇ�͔G��X�|���W�ł��Đ�S�̂̉��x���\���ɉ����Ȃ���͂t�����s���Ɨǂ�

�@�@���Đ�̎��ʂ�5~6g�C���̔�M��385J/(kg*K)�Ƃ���ƁC���Đ�S�̂̉��x��100K���Ƃ����߂ɂ�190~230J���x�̕��M���K�v�ɂȂ�

�@�@���̋C���M��2.26�~10^3J/g�ŁC���̉��x�㏸�₻�̊Ԃ̔��M(W=J/s)����������ƊT�Z��0.1g���x��Z���ԂɋC�������Ȃ���Ȃ�Ȃ�

�@�@����ăE�F���_���ɂ���ʂ̂���ł������W���[�W���[���܂��傤

2. �͂t���̗���

�@YouTube��HAKKO�����Ȃǂ��Q�l�ɃC���[�W�g���[�j���O

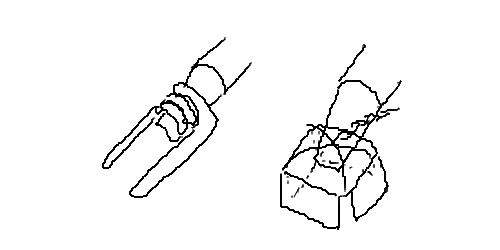

https://www.youtube.com/watch?v=6qMAS-Nbqp8 �@������J�V���Ȃǂ̌Œ�͎��O�ɍs���C���~�߂��K�v�ȑf�q�͗\�߃}�X�L���O�e�[�v��N�����`(���[�h�Ȃ�)�ŌŒ肷��

�@��̗\�M���s���ꍇ�͒��X�ɒg�߂Ă��� �ʓr�t���b�N�X���g�p����ꍇ�͓h�z���Ă���

�A���Đ��@���C�����ɏ��ʂ̂͂����Đ�ɑ��� (���͂��Ă̏ꍇ�͔G��X�|���W�ŏ\���ɉ��x��������)

�B�����h�ƃ��[�h�̗����ɔM������悤�ɂ��Đ�Ă�

�C�����h�ƃ��[�h�̊ԂɓK�ʂ̂͂𗬂��Ă͂𗣂�

�@���Đ�ɒ��ړ��Ăėn�������g�͂�t����h�̂ł͂Ȃ��C�t���b�N�X�̏�������эnj��ۂ̗͂Łg�͂𗬂��h�Ƃ����C���[�W�����Ɨǂ�

�@�t�B���b�g�͕x�m�R�ڈ� ���߂���ƃq�P(�M���k)���傫���Ȃ�q�P頂Ȃǂ̃��X�N��������

�D�����Ƃ��Đ�𗣂� (�͂��ł܂�܂ł͓������Ȃ� �����ł�3�b�C�啨�Ȃ�5�b���ڈ�)

�E���Ă�@�킸���̂܂܂��đ�ɒu�� (���Đ��@�����ꍇ�͒����ɐV���Ȃ͂ŔG�炷)

3. �`�b�v���i�̂͂t���̗���

�@�\�߃}�X�L���O�e�[�v��d�ɂւ̂͂t���ŁC�����������悤�ɉ����߂���

�@��̗\�M���s���ꍇ�͒��X�ɒg�߂Ă��� �ʓr�t���b�N�X���g�p����ꍇ�͓h�z���Ă���

�A���Đ��@���C�����ɏ��ʂ̂͂����Đ�ɑ���

�B�����h�Ɠd�ɂ̊ԂɓK�ʂ̂͂𗬂��Ă͂𗣂�

�@�`�b�vLED�Ȃǂ̔M�Ɏア�f�q����R�ȏ��^�f�q(���Α��̂͂ɔM������ĊO��₷��)�̓����h����g�߁C�`�b�v�Ƃ��Đ�(D�^��K�^)�̊Ԃɂ͂����ނ悤�ɂ���Ɨǂ�

�@���̏ꍇ�̗͂͂ʂ͂͂̒��a�ɍ��E����邽�߁C�`�b�v�T�C�Y�ɍ��킹���ׂ��͂��g��

�C�����Ƃ��Đ�𗣂�

�D�t���b�N�X�����[�o�[��IPA�ȂǂŎc�Ԃ���

4. SOP/QFP���̂͂t���̗���

�@�Ίp�̃��[�h(�E�����̏ꍇ�͍���ƉE��)�ւ̂͂t���ʼn����߂���

�@��̗\�M���s���ꍇ�͒��X�ɒg�߁C(�����߂������[�h���܂�)�t���b�N�X��h�z���Ă���

�A���Đ��@���C�����ɏ��ʂ̂͂����Đ�ɑ���(�s�b�`���ׂ����ꍇ�͂�菭�Ȃ�����)

�B�K�v�Ȃ͂͋͂��Ȃ��߁C�\�߂��Đ�ɑ������\���͂Ɠh�z�����t���b�N�X�����͂��s��

�@�t�B���b�g�̓g�[�����łȂ��T�C�h��q�[�������Y��ȕx�m�R�]�܂���

�C�\���̗͂ʂ������ƈ����I���ɂ͂����܂��ău���b�W���₷�����C�ēx�t���b�N�X��h�z���C���Đ�Ōy���@�����t�����Ɉ����Ɖ�������₷��

�D�t���b�N�X�����[�o�[��IPA�ȂǂŎc�Ԃ���

���d�オ��̃`�F�b�N�ƃg���u���V���[�e�B���O��

1. ���[�h����у����h�ւ̓����

�E�͂����[�h�ƃ����h�ɓ���݁C�����h�����S�ɕ����Ă��鎖

�@�e����Ċۂ������Ă���ꍇ�́C���[�h����h�̕\�ʂ̏�Ԃ������t���b�N�X���\���ɋ@�\���Ă��Ȃ����C�͂𗬂��O�̉��M(�\�M)���s�����Ă���

���lj��̃t���b�N�X�p����C�\���͂��s���C�\�M���Ԃ𑝂�

�E�X���[�z�[���̏ꍇ�͔��Α��܂ł͂�����Ă��鎖

������Ă��Ȃ��ꍇ�͗\�M�̕s�����^���邽�߁C�\�M���Ԃ𑝂�

�@�Ȃ��C���Α��̃q�P�͊�{�I�ɂ͖�薳��

2. �t�B���b�g

�E���i�̐����m�F�o������x�C�t�B���b�g�͕x�m�R��̉��Ȑ���`���Ă���Ɨǂ�

�@���M���s������Ƃ͂̕\�ʒ��͂������炸�G��◬�ꂪ�����Ȃ�C(���炩�ł͂��邪)�͂ߑ��Ɏ����ʋȐ���`���₷��

�����Đ扷�x���グ��C�͂𗬂��O�̉��M(�\�M)���Ԃ𑝂₷

�@�ɒ[�ȑ��ǂłȂ���̗͂ʎ��̂͒����ɕs�ǂƂ܂ł͌����Ȃ��Ǝv�����C�͂s���̏ꍇ�͐ڍ����x�ɉe�����C�ߑ��̏ꍇ�̓N���b�N�̃��X�N��s�ǂ��������ɂ����Ȃ邽�߁C�Y��ȃt�B���b�g��ڎw��

3. �\�ʑe��

�E������̏ꍇ�͏_�炩���P�����C���t���[�̏ꍇ�̓A���~�z�C���̗��ʂ������炩�ȋP�������ǂ�

�@�t�B���b�g������ŕ\�ʂ������̂悤�ɍr��Ă���ꍇ�͉ߔM�Ńt���b�N�X���@�\�����C�u���[������Ԃ��^����

�������͂��Ă͐ݒ艷�x�������� ���͂��Ă͒��O�ɔG��X�|���W�ŗ�p���C�܂��͂t�����Ԃ��Z�߂ɂ���

�@�͂ߑ��̏ꍇ�͋ÌŒ��Ƀq�P�čr���

���̗͂ʂ����炷

�@ᰂ�������悤�Ɍ�����ꍇ�͋ÌŒ��ɓ����Ă���\��������

�����Đ�𗣂����͐Â��ɁC�ÌŒ��͓������Ȃ�

4. �q�Q/�c����/�c�m

�E�ߔM�Ńt���b�N�X�����͂������͂̃L�����������Ă���C�t�ɉ��M�s���ŕ\�ʒ��͂��������Ă��Ȃ�

�������͂��Ă͐ݒ艷�x�Ƃ͂t�����Ԃ�������

�@���͂��Ă͂͂t���O�ɔG��X�|���W�ŏ\���ɗ�p���C�͂t�����Ԃ�������

5. �q�P�(��)�ƃ{�C�h(��)

�E�q�P頂͉ߔM�Ƃ͂ߑ����^����

�E�{�C�h�͗l�X�ȗv�����l�����邪�C�����ȕ��ł���Ζ��͖����Ƃ���Ă���

�@�K�X�N���̃{�C�h�́C����������܂�ł�����C�͂���C�ɗ��������Ńt���b�N�X���C�������Ȃ��ƋN���₷��

���\�M���\���ɍs���C���Đ�Ɣ��Α����烊�[�h�ƃ����h�̊ԂւƗ������ނ悤�ɂ͂�����Ɨǂ�(���_)

�@���̑��َ�������̌��q�̈ړ��������̃J�[�P���_���{�C�h�Ȃǂ����邪�ǂ����悤������ (�F���Y�Ƃ��ƃ��m���^���b�N�ɂ����肷��炵���ł����ǂ�)

6. �N���b�N

�E�N���b�N(�ŏ����炠�����)�́C�͂̋ÌŌ�ɑ傫�ȗ͂�������Ă���\��������

��������J�V���Ȃǂ̌Œ�͕K���͂t���O�ɍs���C���[�h�̑��̐ؒf�Ȃǂ��{���͂͂t���O�ɍs���̂��]�܂���

�E�܂��C�q�[�g�T�C�N���Ő����鉞�͂��C�Č����ɔ��������̑e�剻�ŐƂ��Ȃ�C�Č����œ������鉞�͂̌��E����ƃN���b�N�ɐi�W����

�@���t���[�͂͐Ɛ����������߁C�N���b�N�ւ̐i�W���N���₷��

7. �t���b�N�X�̏��

�E�͂̕\�ʂ��d���������F�ɋ߂������ȃt���b�N�X�������Ă����Ԃ��ǂ�

�@�ł�(�Y���͂������C���F~ꈍb��̐F�̔Z���������܂�)������ꍇ�͂��Đ扷�x������

8. �p�^�[��������N�I�ɂ�����

�E�p�^�[����������������Ă���ꍇ�́C����e���C�ߔM(���Đ扷�x�������C���M���Ԃ�����)�C�܂��͂����������ɂ�锍���Ȃǂ��^����

���e���Ȋ�͓��ɉߔM�ɒ��ӂ��C���Đ扷�x�Ƃ͂t�����Ԃ������� �p�^�[���������ɂ����C�����Z���M�̓��肪�ǂ����Đ���g��

�@���ɉ��t���[�͍͂����g���y�э����͂t�����x�̗��ʂœ��̐N�I���������߁C������͂ւ̕ύX���l������

�����������������̓p�^�[����ǂ������W�X�g�����C���j�o�[�T����̗v�̂�UEW�Ȃǂ��g���p�^�[������������ (�����g��H���͂��̌���Ŗ���)

9. �u���b�W

�E���x���Ⴉ������t���b�N�X���@�\���Ă��Ȃ��Ƃ͂̃L�����������C�u���b�W���N�����₷���Ȃ�

�������͂����Ă���ꍇ�́C���O�Ƀt���b�N�X�̓h�z���s��

�����M�ɂ��t���b�N�X���@�\���Ă��Ȃ��ꍇ�͉��x��������

�����M�s���ɂ��͂̕\�ʒ��͂������ꍇ�͔M�̓��肪�ǂ����Đ���g���C���Đ扷�x���グ��

�E�\�ʎ������i�̓t���b�N�X��h�肱�Đ�Ő@���Ă̗͂ʂ߂��� �����ꍇ�͋z�������Ȃǂ��g���C������

10. �������i�̏��

�E�\�ʎ������i�̃Y���C���[�h���i�̕����Ȃǂ�������

���͂t���O�ɁC���[�h���Ȃ��邩�}�X�L���O�e�[�v�Ȃǂŕ��i���Œ肷��

�@�\�ʎ����͑Ίp����(�E�����̏ꍇ�C����ƉE��)�̃��[�h�̂͂t���ʼn��~�߂��s���C�͂t���͉E�ォ��E���ւƐi�߂�Ɨǂ�

�E�R�l�N�^�Ȃǂ̎������i�ɗn����������

���M���s������ꍇ�͖��łɉ��x���グ����͂t�����Ԃ���炸�C�\�Ȕ͈͂ő����Z���M�̓��肪�ǂ����Đ���g���C�K�v�ɉ����q�[�g�K���Ȃǂł̊�̗\�M����������

�E�Ȃ��C��L�̑����C���ɂ͂̔G���d�オ��ɊW���錻�ۂ͂͂̑g����t���b�N�X�̏������ɂ��傫���e�������

�@��Z�����C�A���~�b�g�C���{�X�y���A�ȂǑ�胁�[�J�[�̐��i�͗ǎ��Ȃ̂ł�����

���N���[�j���O�ƃ����e�i���X��

1. �͂��ĂƂ��Đ�

�E���Đ�̃N���[�j���O�ɂ́C��ɔG��X�|���W�ƃN���[�j���O���C�����g����

�@�G��X�|���W�͂��Đ�ɕt�����͂�ǂ����Ƃ�(���Ƃ�������)�̂Œ��� ���͂��Ẳ��x�������邽�߂ɂ͔G��X�|���W���K�v

�@�N���[�j���O���C���͂��Đ�ɕt�����͂���ǂ��c�����߁C���Đ�̎_����}������

�E�@�����瑬�₩�ɐV���Ȃ͂𑗂�C��ɂ͂ŔG�ꂽ��Ԃ�ۂ̂��S��(�S���b�L������)

�@�͂t�������炻�̂܂܂��đ�ɒu���C�g���O�ɌÂ��͂�@���V�����͂��悹��Ɩ��ʂ����� (�͂t��������@���Ă��đ�ɒu���̂ł͂Ȃ��I)

�E�͂�@���ēS���b�L���I�o������Ԃŕ��u����Ƃ����ɓS�̎_�����i�݂͂����Ȃ��Ȃ�

���y�x�̎_���ł�����o�[�u�C�ׂ���(#600~)�̎��₷��C�^�J�u���V�C�\���_�����O�E�B�b�N(�͂z������)���ŎC������C�`�b�v���t���b�T�[���̃P�~�J���ʼn���

�E�Z���~�b�N�q�[�^�[�̑��������O����邽�߁C���Đ���J�c���Ƃ���Ă͂𗎂Ƃ��̂͊�{�I�ɂ�߂Ă����������ǂ� (�ŋ߂̃Z���~�b�N�X�͂ƂĂ���v�ł����C�v���ł�����Ă����������Ⴂ�܂����ǂˁc)

�E���Đ�̎��͂ɏł��t�����t���b�N�X�͔����ꗎ���č������Ȃ��悤��������

�E�����͂��Ă̐ݒ艷�x���K�Ȃ̂ɉ��M�̕s����ߔM��悷��ꍇ�́C���Đ扷�x�̎����C�̗͂Z�_�̃`�F�b�N�C�Ⴕ���͂��Đ���������Ă̗l�q�����s��

�@���ɃL���b�v�Đ�̏ꍇ�C�~�M�������̎_���ɂ��q�[�^�[/�Z���T�[/���Đ�Ԃ̉��x���z�������C���Đ扷�x���オ��Ȃ��Ȃ�ꍇ������

���ۂ߂����₷��(#240~320���x)�ȂǂŎK�𗎂Ƃ�������x���邪�C���������S

2. �����[�N�c�[��

�E�z����莮�̃����[�N�c�[���͗��܂����͂������̂āC�m�Y�����N���[�j���O����

�@�܂��o�l�̗͂ŋz�����^�C�v�́C�����[�X������ԂŎ��[����

�@�m�Y���͔����u�����Ă����Ɨǂ�

3. ���đ�

�E�X�|���W�͕t�������͂𗎂Ƃ��C����či���Ă����Ɨǂ�

�E�N���[�j���O���C���͔��������̒�R�����Ȃ��Ȃ��Ă����烏�C�����ĐV�����ʂ��o���C���������Ă�����D������

�@�X�|���W��C���͔����u�����Ă����Ɨǂ�

4. ���ӍH�� �j�b�p�[�C�y���`�C���W�I�y���`�C�c�C�[�U�[(�s���Z�b�g)

�E�j�b�p�[��y���`�Ȃlj�]��������̂���H��͒���I�ɒ������C�����O���b�v�ɉ��Ȃ��悤�@���グ�ĉ�����~�����ɕۊǂ���

�@�ؒf�\�͂��ӎ����C���J�Ȉ�����S�|����

�E�c�C�[�U�[�͕K���L���b�v�����ĕۊǂ��� �܂��t���b�N�X���t�����Ă���ƃ`�b�v���i���Z���t���̂ŁC�t���b�N�X�����[�o�[��IPA�C�p�[�c�N���[�i�[�ŗ��Ƃ�

�@��[��ɂ߂����͓u�Ō�������

> �e��

���[�C�e���v���������ɂ܂�����IP�Ă���܂��Ă���Ȏ��ɂȂ�܂����C�ς݂܂���

�ꉞ�e���v���͂͂t���̍�Ƃɂ��Ă��f�l�Ȃ�ɏ��������܂������C�����܂ő��Ăł��̂ŁC�c�_���Ďϋl�܂�Ηǂ��ȂƎv���܂�

(�ƌ�������Ȃ��璷�����c)

>>1 �e���v���͂��̕�

>>1,2,24,25,26,27,28,29,30,31,32

>>24-33 �r�炵���A������S�~�N�Y�I

>>34

>>34,35,36

�\�ł���C�ǂ����ǂ�ȗ��R�ŕs�v���Ƃ��C�ǂ����ǂ��Ԉ���Ă邩����߂�C�݂����Ȃ����������g�̂��郌�X�Ղł���Ƒ����܂�

�����\�͓I�ɓ���̂ł���C�߂������肢�����Ă��܂��đ�ϐ\����܂���

�u���O�ɂ��܂������ĉ�����

URL

3�s�ł����܂邶���

>>37 �݂�ȑ��� ������x�[�X�Ɋ����ȋc�_���W�J

����Ȃ̊��҂��Ă��낤����

������ ������

>>37 ���Ԃ�L�p�ȏ��Ȃ낤���A�f���ɏ������܂�Ă��A�Q�Ƃ��ɂ����A�����ɂ�����Ȃ��A���̈ꗗ���Ɍ������ŁA��۸ނł��B

�C�ɓ���Ȃ����ɑ��āA�C�ɓ���Ȃ��ƕ]�_�������Ȃ璇�ԓ��Řb�����Ă�����̂ɁB

�ȑO�ɂ������ȁA�Q�Ƃ��ɂ����Ƃ�S/N��������Ƃ��B

>�͂t�������炻�̂܂܂��đ�ɒu���C�g���O�ɌÂ��͂�@���V�����͂��悹��Ɩ��ʂ����� (�͂t��������@���Ă��đ�ɒu���̂ł͂Ȃ��I)

����͌����Ƃ��Ă͂����Ă��邯��ǁA���̃R�e�Ńp���[�R���g���[�����g���Ă��Ȃ��ꍇ�A���x���オ�肷���āA

���j�J�X���ł��t���Ă��܂����Ƃ�����B

���Ƃ����Đ@���ăR�e��ɒu���̂��R�e�悪���ތ����B���ǂ̂Ƃ���A�R�e��ɒu���Ƃ��ɂ͉��x���オ��߂��Ȃ�

�悤�ɂ��邵���Ȃ����B

�g�p��̃����e�i���X�͂����邱��

https://i.imgur.com/281NPBB.jpg ����͊�g�ݗ��čH��ɂ��邨�����ł��m���Ă鎖�����炱���m�炸����ĂȂ��͎̂���x���̈���o�ĂȂ�

�܂�������̃G���W�j�A�ł��m��Ȃ���͑吨����

>>32 >�E�N���[�j���O���C���͔��������̒�R�����Ȃ��Ȃ��Ă����烏�C�����ĐV�����ʂ��o���C���������Ă�����D������

�u�����v�ł��ˁc

>�E�Z���~�b�N�q�[�^�[�̑��������O����邽�߁C���Đ���J�c���Ƃ���Ă͂𗎂Ƃ��̂�

> ��{�I�ɂ�߂Ă����������ǂ� (�ŋ߂̃Z���~�b�N�X�͂ƂĂ���v�ł����C�v���ł�����Ă��

> ��������Ⴂ�܂����ǂˁc)

�K���e�[�v�̎��p�C�v�c�����傤�ǂ����Ƃ��B

�����^���V�^�C�v�̃N���[�i�[���Ȃ����ɁA�͂𗎂Ƃ��߂��Ȃ��e�N�j�b�N�Ƃ��āA�H��̎���

�S���ɂ������ɋ����Ă���������Ƃ�����B

>>42

>>42,44,45

> �ł��t��

�܂����Đ悪���ꂽ��_������̂ɔ�ׂ���C�Ƃ肠�����͂�����Ԃ͕ۂ���܂����ł��͗��Ƃ��܂�����˂�

> ����

orz

> ���p�C�v�c

�Ȃ�� (�x�e�����̂������͊ԈႢ�Ȃ��ł���)

�z�[���Z���^�[�ň����ĒP�@�\�Ȕ��c���Ă��w�������B���̌�A��Y����뜜���ăR���Z���g�^�C�}�[���w�������B

�R���Z���g�^�C�}�[�����c���Ă�3�{���炢�̒l�i�������B

���͍��@�\�Ȕ��c���Ă��~�����Ȃ��Ă�B

�ŏ�����fx600�����悩������

�X�e�[�V�����^�ł��R���Z���g�^�C�}�[�͂���������S���Ǝv���Ă�B

���̂��������B�ł��A�A�}�]���ŒT������1000�~�ȉ��ł����낢��I�ׂ����B

>>49�͂ǂ�ȃ^�C�}�[������? (�Ƃ������R�e���߂�������������肵��)

�^�C�}�[�Ɍ��Z���T�[�t���Ƃ����̂�����̂����ǁA�Â��Ȃ�����ON�Ȃ�ȁB

�R�e�̈��S�p�Ȃ炻�̋t�̕����L�p�Ȃ��ǂȁB

�R���Z���g�^�C�}�[���Ă��������ǂ�Ȏg���������Ă���H

�X�e�[�V�����^�̂͂��ĂȂ�܂��킩��Ȃ��ł��Ȃ����A�z���Z���Ŕ����Ă�悤�Ȃ͂��ĂɃR���Z���g�^�C�}�[�Ƃ��Ӗ����S���킩���B

>>51 �R�e�͂ނ���������B�^�C�}�[�̓p�i�̃R�[�h�t����3���ԃ^�C�v�B

�̂�1���ԃ^�C�v���������͂��Ȃ��A������Ȃ������B

�Ȃ���3���ԃ^�C�v�̕���12���ԃ^�C�v��荂���B

>>52 ���c���Ă̓d���̐�Y��h�~����ړI�B

���łɃR���Z���g�����������Ȃ��Ă��茳��On/Off�ł��ĕ֗��B

>>52 ��?

�^�C�}�[�̗L�p���ɂ��ăX�e�[�V�����^�ƃz���Z���Ŕ����Ă�悤�Ȃ͂��ĂƂňႢ�����邩��?

�ǂ��炩�Ƃ����A�ߔM���ɂ����āA�f�t�H���g�ł������肵�����đ䂪�t���Ă�X�e�[�V�����^�̕���

�K�v���͒Ⴂ���炢���ƁB

>>53 ���ꂩ���B

https://panasonic.jp/tap/p-db/WH3201WP.html �Ȃ�ق�3�{���炢�͂��肦��ȁB

�ł��A���Ƃ��ƁA�����R�e���Ă�����͎g����͂��B

�f�b�h�}���X�C�b�`������~�����B

�����[�����Ă��č�邩�ȁB

�����g���Ă�fx-951�̓R�e��ɒu���Ă��炭�����Ă����Ă���ƃq�[�^�[���I�t�ɂȂ�悤�ɂȂ��Ă����

�f�W�^���̏�ʋ@�͂��̋@�\�t���Ă�����̂�������Ȃ����H

��������T12�R���g���[���ł��I�[�g�X���[�v���p���[�I�t�Ƃ��͂����

�l�I�ɂ̓R�������ăS�[���ɂȂ���

>>58 �A�i���O��950�ɂ̓p���[�I�t�͂��ĂȂ��̂ł������c

�E���951�Ɋ�����Ȃ���950�ɂ����͉̂����ĂȂ����ǁB

���ɔ����Ƃ��́A���Ђ��̂�������l�����悤�B

60���̃^�C�}�[���R�e�ɂ��Ă�B

�O�͈�ӃR�e���������ςȂ��Ƃ������Ƃ����������ǁA

�^�C�}�[���g���悤�ɂȂ��āA���̐S�z���Ȃ��Ȃ����B

�N���ƖY����ۂ��Ȃ邩��A�]�ʐ悾�ȁB

�Ȃ�قǁA������������������

�����̏Z�l�Ȃ�C1���ԃ^�C�}�[�Ȃ�Ă����̎q�ō���ł��傤�B

>>55 �X�e�[�V�����^�łȂ��͂��Ă͎g���I�������R���Z���g���B

���������g���I�������͂������n���������n������̂ŁA���ĂɈ�Ӓ��d���������Ă������Ƃ͐l���ň�x���Ȃ��Ǝv���B

�X�e�[�V�����^�̏ꍇ�͓d���X�C�b�`��������̂������̂œd�����Ȃ��^�p���ł��邪�A���̕��X�C�b�`���Y���댯������B

�����Ă���n���_�h VS �n���_���Ă��瑫��h

>>65 �����ċt���܂ɂ�����|���|�������邩��Ȃ�

�^�C�}�[�͕֗������ǁA���ĂɃp�C���b�g�����v��t����ΐ�Y��͊m���Ɍ���

�ޗ����100�~�ȉ�

��������̃|�C���g�͌X�̔F���̂����݂ŕς���Ă��邵�A��͂��낢��ȕ��@������Ƃ����ˁB

>>65 �n���_���đ����čăn���_�h��

�����I�Ȃ��Ƃ�������܂����⎸�炵�܂��B

�}�C�R�����̋��s�b�`�̃n���_�t���Ɋւ��Ăł��B

�Ƃ����̒ʐM�pUSB�[�q��������Ă��܂��A�����ɕ\�ʎ����p�̃����h���ꏏ�ɔ����ꂽ�̂ŁA�ȉ��摜�ɂ���悤��

��������USB�I�X�[�q�̑����}�C�R���ɒ��ڃn���_�t�����悤���ƍl���Ă��܂��B

https://i.imgur.com/S0mnigM.jpg �����Č��ݎ莝���ɂ��镨�Ƃ��āA��m�d�@��HOT-30R(��R-48SB����)�ƃ�0.6mm�W�ϊ�p�n���_������܂��B

���̎莝���̕��Ńn���_�t������ɂ͂ǂ��������R�c��͂ނ��Ƃ��K�v�ł��傤���H

�ꉞ�����Ȃ�ɒ��ׂ���ł����A�t���b�N�X�h��œ���܂��邱�Ƃ��퓅��i�̂悤�Ńt���b�N�X�������Ɠ���ł��傤���H

>>70 �t���b�N�X�̓n���_��Ƃɕs���Ȃ̂ł��Б����܂��傤�B

�����W�����N�Ȋ��T���ė��K����Ƃ����ł���B

�n���_��Ƃ͌��ǎ����̘r�ł����̂Ȃ̂ŁA�g�̂��o����܂Ŏ��s���낵�ė��K���鎖�ł��B

0.2mm�̃|���E���^������IC�̑��ɒ��ڍڂ���s���������ˁB

��������������B

>>73 �o�����Ƃ��āA������C���z���H�ڂɂȂ邩���߂Ƃ��B

>>73 ����ł̗͂Z�_�������邩�炩�H

>>74����̌����ʂ�C���������₪��Ȃ����A����Ŋ����������邩��ʖڂ���

��Z�_�͂i�T���n���g�̕\�ʎ������i���O���L�b�g�݂����Ȃ́j�̂ق�����قǃ}�V

>>73 ���o�C�̏オ���Ă��ww��������������ǎg���Ă�t���b�N�X�����˃y�[�X�g��̔�����A���Ԃ�MECHANIC���Ǝv������

�������ǂ��Đ̎g�������Ƃ��邯��3�������C�z���Ă��狹�ꂵ���Ȃ邩��ˁA�{���Ƀ��o�C��A�Ń}�X�N���Ȃ���_���ȃ��x��

>>73 �V�c���Y�́u�K���X�Ɛ���v�ɁA����̏��C���z���Đ��⒆�łɂȂ鉷�x�v�̋Z�p��

���`����Ă���B����Ȃ��Ɛ�Ɏ~�߂������������B

�V�c���Y�̏�����ǂ�ŋZ�p�҂��u�����l�����̃X���ɑ������낤�B

����ɋ���n�����āA����ɂʂ�ʂ肵�āA���̂��Ɖ��M���Đ���������̂����Â̋����b�L�B

����ɂ��ƁA�啧�̌����������炵�����N��Q�����鋞��Z���ɂ����Ƃ��B

>>78 �A�}�]�����������A�t���J���������A���̐����̂��߂ɐ��������

����肪�N���Ă���ˁB

���Ƌ���̕��͂ł��g�����Ƃ�����B

�����ꕔ�����i�Ȃł͂܂����A�}���K���ɂ�郁�b�L���g���Ă����Ǝv���B

�ނ��r�C����ѐ�����C�̉���͌��d�ɂ���Ă�炵���E�E�E

http://ohmura-study.net/621.html �����̉�Ђ̓t���b�N�X�֎~�Ŋ���Ă邩��]�T����

�R�c�͎��n���_�̃t���b�N�X�𗘗p���邱�Ƃ�

���n���_�͐c�Ƀt���b�N�X���邩��

�̋C�����ˁB

➑̑g�ݗ��ĂƂ����C�������O����Ă����͍H�ꂪ������������B

�Ԃꂽ���ǁB

���͂��ׂ��̎g���Ă���t���b�N�X�Ȃ����Ȃ�

�����t���b�N�X�֎~�Ƃ��h����

�t���b�N�X�֎~�Ƃ́A�ł���Ђ��B

���ʂ͂����������Ƃ͂Ȃ��̂ŁA��{�I�ɂ͕K�v�ɉ�����(�lj���)�t���b�N�X��

�g���Ă͂t����������������Ǝv���B

�֎~�̍������ĉ��Ȃ낤�B

�E�t���b�N�X�Ƃ��������g���Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ������B

���͂̐c�̃t���b�N�X��OK�Ȃ��B

�E���Ƃ�����ʓI�Ȃ��̂Ȃ낤���B

�E���������ƃt���b�N�X���g���t���[�͎͂g���ĂȂ��̂��낤���B

�E���́A�̂���̃y�[�X�g�Ɠ��ꎋ���Ă��邾���̈ӌŒn? �܂����ˁB

�������킩�炸�ɋZ�p�I���[���ɏl�X�Ə]���G���W�j�A������Ƃ����炿����ƌ����ȁB

�lj��t���b�N�X�֎~�ŁA���n���_�̒��̃t���b�N�X�����p����Z��g�ɕt����Ƃ�

�}�W�A�z���낗

����Ɍn�̃t���b�N�X�Ȃ���v�A���o�C�͉̂��w�����̂��

���ǂ������j�n�ȊO�̃t���b�N�X�g���Ă�Ƃ�����Ǝ҂���

>>84 ���w�����̐ӔC�҂��u���Ȃ����炾�����Ǝv��

�t���b�N�X���͓̂��艻�w�����łȂ��A�L���i�̍�Ǝ�C�҂͕K�v�Ȃ��Ǝv�����B

>>87 ���R�e�����g���ĂȂ��l���ȁHBGA�Ƃ��m��Ȃ����

>>85 �����c�����Ē�����t���b�N�X�����o��������ˁH

�ʎ���IC�Ȃǂ̃s���Ƀn���_�𗬂��Ƃ��Ƀt���b�N�X���g�����Ƃ͂悭���邯��ǁA

�`�b�v��R�A�`�b�v�R���f���T�Ȃ玅�n���_�̃t���b�N�X�ōςށB

�ςނ̂����ǁA

>>82�������Ă�悤�Ȃ��Ƃ͎v���Ă��B

��0.3�Ƃ��̎��n���_(HOZAN�̎���3��0.5)���ƁA���Đ悪�������悤�ɂȂ��Ă���B

�ł��A���Ẳ��x�ݒ��330�����炢�ɉ���������K�Ȃ��ƂɋC�Â�����B

�ׂ߂̃n���_�̃t���b�N�X�̌������ǂ��Ȃ��Ɗ����Ă�l�́A������Ɖ��x�������Ă݂āB

(�E��̃��[���ʼn��x�����܂��Ă�����d�����Ȃ�����)

>>92 �O�����h��d���Ȃǖʐς̑傫�ȂƂ���ɂȂ����Ă���Ƃ��̃s�����u���b�W���Ă��܂��̂ʼn��x�͊ȒP�ɂ͉������Ȃ��B

>>93 �P�[�X�o�C�P�[�X�B

�ʐς̑傫�ȂƂ���ɂȂ����Ă���Ƃ���ł͕K�v�ɉ����ĉ��x�������Ȃ��A�ŗǂ���Ȃ��ł����ˁB

�M�e�ʂ��傫���Ƃ���Ƀn���_�t������Ƃ����A�M�e�ʂ��������Ƃ���Ƀn���_�t������Ƃ����A

�n���_�t�����̂��Đ扷�x�͓����ł悭�āA

�Ⴂ�́A�������Đ�œ����n���_�t�����x�ɂ���Ȃ�A�O�҂̕����ݒ艷�x����������Ƃ������Ƃł����B

>>92 ������Ė{���Ɍ��ʓI�Ȃ�A�ǂ����̉�Ђ̍H��Ń}�j���A��������Ă��Ă��s�v�c��

�Ȃ����A�m����蕷�������Ƃ��Ȃ��B

>>95 >�ł��A���Ẳ��x�ݒ��330�����炢�ɉ���������K�Ȃ��ƂɋC�Â�����B

�ƋC�Â������������́A�m�荇���̎����Ǝ҂���Ƙb�����Ă���

�����̃R�e�̐ݒ艷�x���A���̏�p���x����߂��������Ƃ���B

�N�ł��A�m�����ł��������Ȃ����ˁB

>>96 ����͂��̃X���ŏ팩�̃e�[�}�ŁA �����͂�����Ȃ��Ǝ��₷��9���̐l��

�͂��Ă̐ݒ艷�x�����߂���B�v���̎����Ǝ҂���ɂƂ��ď펯�ł���B

�������̘͂b���Ă�́H

���ǂ������Ǝ҂������͂��g�����Ƃ͂Ȃ��Ǝv����

>>98 330�����ď����Ă��邩�狤���n���_���Ǝv���������B���t���[�Ȃ�����ƍ�������B

���t���[�ł�330�x�Ńn���_�t���o����ł���B

330���ŒႷ����Ƃ������Ă������ݒ�Ȃ�

�������

�H��͑f�l�݂����Ƀo�J�o�J�R�e��ׂ��Ă��ˁ[����

���Ȃ݂Ƀ��[�h���i��1�������Ƃ̃T�C�N���^�C���͂ǂ̂��炢�Ȃ�ł����H

>>99 >>92��

>HOZAN�̎���3��0.5

���ď����Ă���̂ɁB

>>101 FX-100�̍Œቷ�x��350���Ȃ�ȁB

>>104 ������goot��PX-201�̉��x�����͈͂�250�`450�����B

FX-100�Ȃ�ē���ȃR�e�̂��ƌ����Ă��D�D�D�i���x�����ł��Ȃ��^�C�v�j

>>106 ���x�������ł��邩�ǂ�����_�_�ɂ��Ă���킯����Ȃ���B

>>101�̗v�|��

�u330������悤�ȉ��x�͍����B���Đ悪���ށv

����ȁB

�ȉ��ɂ���

>>101�̈ӌ��������ȁB

���Ⴀ�A350���Ŏg�����ƂɂȂ�FX-100�́A

�s�K�ȍ������x�Ŏg���悤�ɂȂ��Ă��āu�o�J�o�J�R�e��ׂ��v�悤��

�v����Ă���̂���?

�����R�e�ɔ�ׂĖ������̉��x�͈�ʓI�ɂ�����������ˁB

450�x�Ƃ����ʂɂ������肵�ăr�r��B

>>108 ����͖������̉��x�ŁA�͂t������Ƃ����ɉ�����B

�I�L�j����u�������Ă��ꂽ��A�lj������Ŋ�Ղ��Ȃ���v����4��1����0:03���ɘA�������Ă����A�������Ė������H�������H�i�j

�i�C�g���[����21:46���ɂ������i�j

�ŋ߂̎�҂͂悭�킩���z���������A�I�L�j�̂�邱�Ƃ�����U���Ă�낤����Ȃ����i�j

�����̓G�C�v�����t�[�����ȁi�j

�Ƃ肠�����������i�j

>>108 ���Ȃ��̃��X�̖������Ƃ����̂́A�����@�\�̂Ȃ��͂��ĂƂ����Ӗ���

�����@�\�͂��邪���x�̐ݒ肪�ςłȂ��Ƃ����Ӗ����A�ǂ���Ȃ́B

450�x�Ƃ������Ƃ�FX-100�݂����Ȍ�҂Ȃ́B

�����̂��Ăł��A�\���b���炢�܂ł̎��ԂȂ�A���Đ�̒~�M��M�`���Ɉˑ�����

���x�����ɂȂ��Ă�B

���ɁA���x�����̂Ȃ��͂��ẮA���u���̈��艷�x��450�����Ƃ�����A

1�|�C���g�̂͂t���Ɍ���A�������Ă�450���ɐݒ肵�Ă���̂Ɠ����B

������

>>108�̊��o�͊Ԉ���Ă͂��Ȃ��B

�Ώۂ������Ȃ��̂ł��Ȃ��A��ԂƎ��Ԃ������č�Ƃ��ł���Ȃ�A�~�M�ʂ�

�傫�����Đ�ƁA�p���[�R���g���[���Ɖ��x�v�ʼn������ĂƂقړ�����Ƃ��ł���B

�����ł��Agoot�ɂ͌Œ艷���̂��̂������āAPX-342 �� 420���Œ�B

�������ɂ��̉��x�ƂȂ�ƁA�g����������ꂻ���B

�z�b�g�i�C�t�Ƃ����A�؍ރA�[�g�p�����ˁB

���Ă̐��\�ɑ��ă��[�N���ł����ꍇ�͏����グ�Ă��ǂ��Ǝv���܂����C������Sn60/Sn63��315-320��/Sn-Ag-Cu�Ƃ���330-340������{�ł�

�A�����J�̍q��F���Y�Ƃł�600�xF���Ă悭�����܂��ˁ[

450���̗p�r�͂Ȃ�Ȃ́B���Đ�͔z���p�̌`��Ɍ����邪�B

FX-100�ł��A450��������̂���ȁB

���w��̃X���[�z�[�����i�Ƃ����납�B

����Ă邱�Ƃ����ʍL���킯�ł��Ȃ��̂ŁA���܂�C���[�W���ł��Ȃ��B

�S�c���R�l�N�^�̃O�����h�Ƃ��K�b�c�̂Ȃ��R�e���Ⴍ�����Ȃ������

�d����Ƃ��͔M�e�ʂ��ł���

��͑��w���

>>118 �R�e�̉��x��450���Ƃ����߂���ƃt���b�N�X�������E�_�����ăn���_������Ȃ��B

�����R�l�N�^�Ƃ��̃n���_�t���ɂ́A���Đ��ڐG�ʐς̍L���`��ɕύX����B

TQ-95���ăR�e�̓{�^�������R�e��^���ԂɂȂ���A�����̃v���X�g��苭�͂�

>>123 ���������m�Ȃ��Ƃ��m�炸���e�̂Ȃ����X���J��Ԃ��d�q�ł̖����̐l�ˁB

�啨�ɐڐG�����Ƃ��ɉ����镪�����z���āA�~�M�ʂ̑傫�����Đ���������x��

���߂Ă����āA�n���_�t�����邱�Ƃ͂��邾��ȁB

���̏ꍇ�A�ڐG�����Ƃ��ɉ����镪����������A���̂Ԃ�����K�v����

�Ⴍ�Ȃ�킯�ŁA

>>121�̏����Ă��邱�Ƃ͑�̈�B

����ł��A�~�M�ʂ�������FX-100��450���̎g���ǂ��낪�C���[�W�ł��Ȃ��������ǁA

�Z�_��300���ȏ�̍����͂ł̃}�C�N���\���_�����O���Ɗ���̂����B

���ʂ̎��⓺ 220�����炢�̂͂�350�����炢�ɂ͐ݒ肷��̂����A

300�����̗Z�_�̂͂Ȃ�450���͂��肩�B������Ȃ�A�����ł����Đ��

�H�������Ȃ��낤�ˁB

�f�W�^���}�C�N���X�R�[�v�����̌��������Ƃǂ������͂t�����₷���낤��

�w�����͂��ꂼ�ꒆ�ؐ��i��

https://www.&;#97;mazon.co.jp/dp/B07BTCRTWS/

https://www.&;#97;mazon.co.jp/dp/B07VK52X9C/

>>125 ���[�J�̂͂��Ă̐������x�����ꂾ���B

https://www.hakko.com/japan/hint/topic_oxidized.html ������330���A���t���[��360���Ƃ̂��ƂŁA�ݒ艷�x450���Œ�̂͂��Ă�

�g����������Ȃ��B�d�C�z���ȊO�̍H�|�p�r�Ȃ̂��낤���B

>>128 >>125�ɃA���J�[�łȂ�ł����A

�����͂̑��݂�

>>128�̃����N��̓��e�����450�����A���肤�邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł����ˁB

���ׂ���A���t���[�̍����͂ɗZ�_��330�����̂��̂�����B���Đ�̐H���͂ǂ��Ȃ낤�B

>>129 �\���N�O�ɂ͉��t���[�͂͑��푽�l�Ȃ��̂��g���Ă������A���܂ł͂���ق�

�����Ȃ��B�v���A�}��킸�d�C�n���[�U�[�Ɉ�ʂɎg����n���_�̎�ނ͂ق�

���܂��Ă���B

����p�r�Œ�Z�_�n���_���g���邱�Ƃ͂����Ă��A�d�C�n�ō��Z�_�n���_���g����

���Ƃ͏��Ȃ��Ǝv���B(�@�B�n��H�|�i�͕�)

���̔����̐����ł͓d�C�n�̂��ĉ��x�͍�����360���Ǝv���ĊԈႢ�Ȃ��̂ł́B

>>131 ���t���[�Ŏ��������@�\���W���[����������Ƃ��́A�����͂��g������B

�e��Ɏ��������Ƃ��ɁA�F�̉��x�ŁA�@�\���W���[���̂͂��n������

�M�����Ȃ������B

>�d�C�n�ō��Z�_�n���_���g���邱�Ƃ͏��Ȃ��Ǝv���B

�܂��ɂ��̒ʂ�Łu�����v�̂ł͂Ȃ��āu���Ȃ��v����ˁB

���Ƃ����Ȃ��Ă����v�������߂̏��i�����邱�Ƃ͗ǂ����ƁB

�NjL�c

>���t���[�Ŏ��������@�\���W���[����������Ƃ���

�����ꂾ�ƁA�u�@�\���W���[���̕��i�����t���[�Ŏ�������v�Ƃ��ǂ߂Ă��܂��B

�u�e��Ƀ��t���[�Ŏ��������A�ʎ����p�̋@�\���W���[����������Ƃ��́v

�ł����B

>>127 ���̌�������0.5X barlow�⏕�Ε������Y��lj��@��������

���i�Ƃ����B�e��������f�W�^���}�C�N���X�R�[�v�ɂȂ邯�ǂ�

���̌������͈�Ԏg������g���₷���悤�Ɏ����őg�ݍ��킹��̂���Ԃ�����

���Ȃ݂ɂ����́A�������̓r�N�Z����SL-60ZT�A�A�[���X�^���h��Microscope Double Arm�A

���C�g�̓z�[�U����L-703 LED���C�g���������ăA�[���X�^���h�Ɏ��t���Ă�

�߁XLED�����O���C�g��lj����悤�Ǝv���Ă܂�

�NjL�A�A�[���X�^���h��10kg���炢�̏d�ʂ��邯��ǃ}�U�[�{�[�h�Ȃ̊ώ@���A�[������t�ɐL������

�������̏d�݂ł��������܂��̂ŃX�^���h�̑���ɎY�Ɨp12V�o�b�e���[���悹�Ă����ƃE�G�C�g��LED�Ɩ��̓d���ƈ�ΓɂȂ�܂�

T-962�ŏ��߂ă��t���[����Ă݂����Ǖ֗����B

�N���[���͂����߂Ďg�������ǁA�h��̂̓X�e���V���ŊȒP����

�v�������S�x�������ăR�c������B

>> 138

��T-962�������ǂ����l���Ă��ŋ����Ă��[����

���c�͉��t���[�H

�X�L�[�W�͂ǂ�Ȃ̎g�����H

�t�@�[������ւ����H

���^���}�X�N�͘g����H

>>138 �y�[�X�g�n���_�͎g���O�ɂ悭�����ĉ��т��悭���Ă���g����B

�����Ă��d�����Ȃ�t���b�N�X��IPA����������Ă܂��悭�����ċ������B

�_�炩���������͐ꂪ�����Ȃ��ĐZ�ݏo�����n���_�{�[���ɂȂ邩�璍�ӁB

�Ȃ�Ńn���_�t���̂����Ƃ��āA��������������Ȃ́H

�j�����ʂ�����

�ʂɂ͂t���Ɍ��炸�A�H�i�ł��Ȃ�ł��ׂ����̂͏����H��������Ă�̂����������

���j�I�ɏ����̐E�Ƃ���������Ă����c�ł�

�͂��v�炸�A�ׂ�����ƂŁA�I�g�ٗp�O��Ȃ������ǂ��E�Ƃ��āA

���������������ˁB���H���j�Ƃ��B

>>143 �̂̔����̐����̖��c���Ǝv���B

����܂������Ƃ����ҋ��̂Ƃ�������Ƃ����������j�Ƃ��߂�ǂ������ł���

���ی��Ă�ፘ�|����p�[�g���䂦�ɕ���̏o�Ȃ������g���̂��[������

�}�����i����ɑ}�����ނ��琶�Y���Œj�͏��ɏ��ĂȂ���

�����Ԃ݂����ɃL�c�C�n�̑g�ݗ��Ă���Ȃ����̏��̕����g�ݗ��Đ��Y���͍���

�����H��ȂقƂ�Ǐ�

�R���i�̑O�ɓ��n�̍H���K�₵�����ǁA

�������ŋ߂͐l���W�܂�Ȃ��A�ق��Ă��������߂�A

�{���͏����̕����������ǁ��̗��R�Ŏd���Ȃ�����j���������ق��Ă�

�݂����Ȃ��Ƃ��H�꒷��o���������Ă�����

�j���Ƃ������l�̋Z�\��i�̖�肶��ˁH�Ǝv���Ă�������

�����܂Ō������炢���������ς�Ⴄ�낤��

�^����A�W�A�̒����n�̍H��ɍs�����������̖�ɏK�ߕ��̏ё����f���Ă����ăL��������

�����ŋ߂����č�Ƃ���̔��₷�����ǁA�n���_�t���̎d���͂����Ă̂ق����ȁH

�G�Z���E�t���ׂ̈�100�σ^�[�{���C�^�[��������R���̔������g������ɃK�X�łȂ��Ȃ�₪���

���˂�T�O�~�����g���Ăˁ[���I�I�I�I�I�I�I�I�I�I

���������Η͂��S���S�~�����ăn���_����n���Ăˁ[���c���[�K�X�{���x�p�̏������g�[�`�ł��|�`�邩�Ȃ�

����Hot Air Gun��2000�~���炢�Ŕ����Ă����甃���Ă݂�

�܂��͂��Ȃ�����Youtube�Ƃ������SMD�̎��O�������\�y�ɂł�����������y����

>>152 ������x�̓��K�l�ŃJ�o�[�ł���B

�J���̎d���ł͂t��������A�Ƃ������Ƃł������ł��ǂ��Ǝv���B

�ł��A�͂t���̎d���l��ڎw���Ȃ�A�g�̓I�ɕs�����Ȃ��̂�I�Ȃ����������̂ł́B

���������A�͂t���̎d���l�Ƃ��Ă̌ٗp���ǂꂮ�炢���邩�͕ʂ����ǁB

�����������K�l�t���ĂȂ��ꍇ�ی상�K�l���Ȃ��Ƌɂ߂Ċ댯�Ŏ����̋�������邩��f�W�^���������Ȃ蕁�ʂ̌������g������������

5mm�s�b�`�Ƃ��͓��Ⴖ��ǂ̓���������

�ŋ߃A�}�ŏ[�d���߂��˃��[�y�������A�͂t���ł܂��g���ĂȂ����Ǘǂ���������A�{�����������Y��5������1,680�~

�V�ዾ���Ȃ���g���邵�W�W�ڂ̗F���Ǝv����

Hakko��933�A��ꂽ��B�߂����Borz

�������������܂�g���ĂȂ������̂ɁB

�O��g�������A���x�������p�o���I�[�����ڐG�s�ǂ̂����ŗǂ��������ĂȂ������ƃz�b�g�����B

���A���S�ɐ����Ă��܂����݂����B�o�����Ă݂����������B

�ܑ̖������牽�Ƃ�����������B

>>157 5mm�s�b�`����Ō����Ȃ��Ȃ�Ă�����߂�����������

>>159 �q�[�^�[����Ă�Ƃ��ڑ��s�ǂƂ��Ȃ��H

�܂����i���ł��

����(+�ی�S�[�O��)�ł悭�����Ă�l�́A�������ɂ��������Z�b�g���Ă�l�ɔ�ׂ�Έ��|�I�ɍ�Ƃ������B

��Ǝ҂Ƃ��ẮA�g�̓I�ɓK�����l���D��Ă���̂́A�ǂ�ȕ���ł������邱�ƁB

��ɂ����������ǁA�d���ł͂t�������邱�Ƃ�����̂ƁA�͂t��������d���̂ǂ���Ȃ̂��Řb�͕ς��B

������܂��ɂ������X�����Ă��Ȃ��B

�g�̓I�ɓK�����C�ɓ���Ȃ���ƈ��ɉA���Ȍ����点���č�Ƃ̖W�Q�����ė]�v�Ȏd���𑝂₷���g�̖R�������Ⴂ�u�T�C�N�V�Q��i�j

���O�̎q���⑷�������炱��Ȃ̂��g���Ȃ�Č�������ċ������낤�i�j

����Ō����Ă��Ă�

�ǂ���ɂ��惋�[�y�ł̊m�F��Ƃ͕K�{���Ǝv�����c

�g�̓I�ɓK������ƈ��̍�ƌ����������邽�߂ɉ������˂����ė]�v�Ȏd���𑝂₷���g�̖R�������Ⴂ�u�T�C�N�V�Q

�R�~���j�P�[�V�����\�͂��Ⴂ�ǂ��납�v���ӊ댯�l���i�j

���[�y�ł̊m�F��Ƃ��v��Ȃ����ď����Ă�l���Ă��������B

���[�y�Ō��邾���Ɗg�債�Ă͂t������̂ł͏��v���Ԃ��S�R�Ⴄ

>>162 T-962���Đ��\���قNJ������Ă݂����ǁA�\�ʎ������͂��Ăł��C��

�܂������Ȃ��Ȃ����B���܂�ɕ֗��ő�����B

�����͂��Ă̓��[�h���i�����Ɏg���āA���Đ��C�^�������܂܂��Ǝv���B

>>168 �S�ʓI�ɂ̓��t���[�ɐ�ւ����Ă��Ȃ��B

IC����ڂ�����Ƃ��ɁA�ʒu���߂����܂������Ȃ��B

������Ƃ̂��ꂾ�ƃZ���t�A���C�����g���Ă���邯��ǁA�ŏ��ɒu�����Ƃ���

����ɂ���āc�����āc���Ă���Ă�ƁA�X�e���V���Œu�����͂�����

�I�[�u���̂��ƂɎ��Ƃ����Ȃ蔭�����Ă��܂��B

�ȂR�c�Ƃ��c�[���Ƃ�����̂��ȁB

�I�[�u���̒��O�ɁA200���炢�̕��i���ڂ�����𗎂Ƃ��ċ��������Ƃ�����B

���܂�ɉI舁B

>>169 �R�c����������̂͂��̒ʂ肾�Ǝv���B

�N���[���͂����߂ēh�������ɂ́A���������S�����Ȃ����ӊO�������B

�N���[���Ƃ������D�̂悤�ŁA�悹�����i���������悤�Ȃ��̂łȂ����B

>>169 �܂��R�c�����ǁA���i���悹���Ƒ�ƃ��t���[�F���Ⴄ�����ɒu���Ă�������

��Ƒ�ׂ̗Ƀ��t���[�F���ړ������B

>>170-171 �T���L��

�H�v�͂���ς肢���ȁB�I�Ƃ������ڂ�����������肵���B

�łȂ���10�p�p���炢�̊�ł����A�����t�߂̕��i���ڂ���Ƃ��Ƀv���v���Ɛk���Ă��܂��B

�ʒu���߂ɂ��ẮA���č�Ƃ̕����y�ȋC�����Ă�B

>��Ƒ�ׂ̗Ƀ��t���[�F���ړ������B

�킩��I �ł����̋ߐ�́A���������ɂ͂ł��Ȃ���Ȃ��B

����ł��������Ȃ̂���`���āA���Ăőg��ł��܂����Ƃ����Ȃ��炸�����B

>>168 �X�e���V������ăN���[�����c�h���ĕ��i��u������

���t���[����̂����܂�ɕ֗��ő������H

�O���̂ق����y����B���Ԃ����邯�ǁB

10��20���̎d���Ȃ̂ɊO���������蕪�����Ȃ�

�X�e���V����邾���ʼn�����������Ȃ��H

����H

>>161 ���肪�Ƃ��B�@

�Z���~�b�N�q�[�^�[�A��������O���Ă݂܂��B

�厖�ɂ��߂��Ă��܂����܂܂Ȃ�ŐڐG���Ȃ�

>>176 ��������~�ō��Ȃ����H

T-962��amazon��110V�����g�����X���K�v�Ȃǂƃ��r���[�����邪

�����Ŏg��������100V�d���Ŗ��Ȃ��g���Ă���B

�ŋߔ��������̂ʼn������ǂ���Ă���̂��ˁB

�������Đ�̍Z���������̂ł������Đ扷�x�v�͍����߂��Ĕ����܂���

���t���[�͂�n������217�x�ɍ��킹����Ăł������Ȃ�ł��傤���H

�������������܂��H

���x�v�w��������������Ȃ�Z���T�[���������ĔM�d�̒l���H�v���ēǂނƂ������@������B

���ˉ��x�v�͌덷���傫���̂ł���ł��悯��̘b

�R�e�扷�x�v�Ȃ�

soldering iron temperature tester

��ali���������2000�~�ȉ��ŐF�X�o����c

����Ȃ̂Ƃ�

https://m.ja.aliexpress.com/item/4000905452747.html ���̑O�A�q�[�g�K���ʼn��߂�ꂽ��̉��x����ׂ�

K�^�M�d�̉��x�v��

���Εt���̃t���L�V�u���A�[���ɕt���Ă�M�d�̂���ȓz�ő�������

https://m.ja.aliexpress.com/item/32854559410.html �������ɏ����Ȏ�����x����ꂸ

�e�[�v�Ŋ���t�����c

>>184 �덷2�x�ł����߂��H

�悭�݂����H

>>187 �Ώە��ɂ���Č덷���ς��Ƃ��S���l�������Ȃ���ł����H

�悭�r���ƌ����邾��

>>189 �R�e��ɍ��̃e�[�v�\��̂��H��

>>181 ���ؒʔ̂�HAKKO FG-100�̃p�`���m�������A�������Ȃ狤����HAN-ON�L�b�g�������Ċy

�ł����A�R�e�扷�x�v�̍Z���͂ǂ�����́H��

���������R�e�扷�x���Z���������̂͂Ȃ����낤�H

�}10���Y���ĂĂ����ۂ̂͂t����Ƃɑ傫���e�����Ȃ��ł���

�R�e�悠�ĂĂ鎞�Ԃ̉����łǂ��ɂł��Ȃ�Ǝv���Ă�

�Z���ؖ������K�v�Ȏd���������ˁ[�́H�S������̂��V�т��Ǝv��Ȃ��ق���������}�W

>>193 ���l�^��181�͂ǂ��l���Ă�����Ȏd������Ȃ��낤

�������牔�t���[�͂�n�����ĉ��Ƃ��Ȃ�Ȃ����Ƃ������Ă�̂�

����悪�����Ȃ��āA���t���b�T�[�t���Ă������̂����Ȃ���ł����A

���₷��ō��̂��ǂ��ł����H

>>196 ���̂̓_���Ȃ�ł��傤���H

>>191 ���ꂪ�}10�����炢����Ȃ�����ł���

�ނ��떳�������Đ扷�x���}10���ȓ��Ɏ��܂��Ă������߂ĊǗ��������Ƃ��猾����B

���Đ扷�x�v�C�l�Ŏg���Ȃ猃���e�X�^�[(�H����2,000�~��MS8221C�Ƃ�)�ɕt���Ă�z�ł��܂��ǂ��Ǝv����

�����ڐG�͈��肵�Ȃ��̂ŁCHAKKO�����̔M�d�Δ����Ĕ����3�{�B�ł��ł��ăo�l�ň����|����Ɨǂ�

>>195 ���x�ɂ���邯��ǁC600�Ԉȏ�(�ł����1000��)�̎��₷��Ōy���������āC���������ꂽ�璼���ɓd�������C

���t���b�T�[������Ȃ烊�t���b�T�[�ɓ˂�����ŁC���̌�͂�

�F�X���ӌ����肪�Ƃ��������܂���

�Z�����Č��t����ł�����

�����̐ݒ艷�x�����Đ�ˑ��Ŏ��ۂƑ傫���Ⴄ����ŏ��ɗv�ݒ�ƕ������������̂ł�

�Z�_�𗘗p����͓̂�����ł���

�ĊO�Œ�ݒ肩�珙�X�ɏグ�Ă����ċC�ɓ������ݒ�Ŏg�����Ă������x�ł����̂���

���������Y��ł݂܂�

�R�e�悪�����͎̂g�������������i���x�����A���u�������j

�e���v���ɂ�����������

>>195 ���t���b�T�[�t���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ猋�\�d�ǂȂ̂�������Ȃ����A������x�܂ŏ��u�ł����̂Ȃ牔�t���[�͂��R����ɕt���ēd������ꂽ�܂ܕ��u���Ă��������Ō��\�Y��ɂȂ�B

����Ŗ����Ȃ炱�Đ����芷�������������B

�O�̂��߂ɕ������A�����Ȃ����Ƃ����̂͂͂��t���Ȃ������̕��̂��Ƃł͂Ȃ���ȁH

�A���~�n���_���g���ƈꌂ�ŏ���悪��������ȁB

�S���b�L�����������Ȃ��Ă��܂��B

��������Y��ɂȂ�܂����B

��������ĉ������B

����������ɖh���R�[�e�B���O�܂�h��ƁA���̌�Ŏ蒼���������ꍇ��

���c�̔G��͈����Ȃ�܂����H

���x�͂��肽�������R�e�̌^�Ԃ́H

���̃X���ɎQ���ł���悤�Ȏd�����ĉ��H

����������H

�S�R��W���Ȃ����

����Ȃ̂��O�̉�ЂŋΑ����\�N�Ƃ��A��肶��Ȃ���ЂȂ�O������Ђ̃C���[�W�������Ȃ邾������

�O�̉�Ђ̊��A�����j����

����܂莩�����Ȃ��ق���������

���ǑO�̉�Ђɋ����Ȃ��Ȃ������獡�̉�Ђɂ����H

�O������Ђ���肶��Ȃ��Ȃ�A�悭�l���Ă��玩�����Ȃ�

�O�̉�Ђɖ��f����

����C��R�����[�h���i����ʎ����Ɉڍs���悤�Ƃ��Ă��܂��B

���Y�������Ȃ��̂ŁA�X�e���V�����g��Ȃ��Œ��ˊ�Ńn���_��u���āA

���i����ڂ��A�z�b�g�G�A�[�K���Ń��t���[���l���Ă��܂��B

���̕��@�Ȃ�ꖇ�̊�����ƂɃ��t���[�ł���̂ŁA���s�͂��ɂ�������

�l���Ă��܂��B

���s�b�`��LSI�͕ʓr��n���_���邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B

�ǂȂ����A���̂悤�Ȏ���������Ă�����͂��܂��H

�N������Ă��Ȃ��Ƃ���ƁA���ɂ����Ƃ������@������̂��ƍl���Ă��܂��܂����A

�v�����܂���B

�������Ƃ͌����@�X�e���V�������

>>211 �@���s�b�`��LSI�����ڂ���̂ŁA��x�ɑS���̕��i�𐳂����ڂ�����̂����s���ł��B

LSI���������X�e���V�������������̂ł��傤���A����Ȃ畔���I�Ƀ��t���[���悤���ƁB

>>212 ��x�ɂ͐��X�����ł�����A����ȉ��̃��x����������܂���B

�䂪���͎����I�I(�x�E�b

���ĂȂ邩���߂Ƃ�

�`�b�vR��C�蔼�c�����炦�����

�ǂ���1608���x�������ꂽ��A�L�V������葁����

>>215 2012�`�b�v�͂������ʂ����g���Ă��܂��B����͎蔼�c���Ă��܂��B

����A1608�̃A���C��R�Ȃǂ���������悤�ɂ������ƍl����ƃ��t���[���g�������Ǝv���܂��B

PCBA��fusion�Ƃ��Ɋ���Ɣ�������H

C�Ƃq�����������Ă��炦�Έ���

>>210 �X�e���V�����g�킸���ˊ�łƂ����̂́A���߂ă��t���[���l�݂͂�ȍl���邪

�N���[���͂̎����ƓK���ʂ́A�z�����Ă���̂Ƃ���Ⴄ���B

�����ǂ���Ă݂���X�e���V�����Ȃ��K�v�Ȃ̂��A�Ȃ��X�e���V����0.1mm����

�N���[���͂�h��Ƃ������オ�����炾�߂Ȃ̂��A�悭����B

>>217 ����Ȕ������o�����ł��ˁB�l���Ă��Ȃ������B�I�����̈�Ƃ��Ēu���Ă����܂��B

>>218 �n���_�̗ʂ𐧌䂷��̂�����Ƃ������Ƃł����B

��͂�X�e���V���͕K�v��,,,

���s�b�`��IC�����Ă��ł����

100�ς�5.0�̘V�ዾ�����Ă��āA�炭�����Ċ撣���čڂ���B

>>220 ���̂������悭������Ȃ��̂ł��B

��x�u�����˂��牺�̂͂�����ă��t���[��Ƀu���b�W����������C�����܂��B

�ꔭ�Ő������ʒu�ɒu���͎̂���̋Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�Ђ���Ƃ����1�`2��u���Ȃ����������炢�ł́A������u���b�W���Ȃ��ł����H

���ǁA���t���[��ɑ����̎蒼��������̂ł͂Ɗ뜜���Ă��܂��܂��B

>>221 �u���b�W�͂��傤���Ȃ��̂ŁA�ʒu�����͂������荇�킹��悤�ɂ���B

���t���[�̌ナ���[�N����悢�B

�h�o���ƃu���b�W�����Ă���z�������ő|�������OK

>>223 �@�����ł����B

�����Ɉ�x�g���C���Ă݂܂��B

>221

�K�ȗʂ̃N���[���͂Ȃ�A�n�����Ƃ��ɃZ���t�A���C�����g��������

�s���Ԃ��\�ʒ��͂ŗ���Ă����B����Œ��ˊ�ł��Ɨʂ�����̂�

�u���b�W����������B

>>221 �͂��Ăŋ��s�b�`�̕��i������ꍇ�u���b�W�͂���قNjC�ɂ���K�v�͂Ȃ���

���t���[�ł̓u���b�W����ƃZ���t�A���C�����g�������Ȃ��B

�r�j�[�����ƃ��j�o�[�T����Ƃ�

�r�j�[�������m�̃n���_�����܂��o���Ȃ��̂ł����A�A�A

�o�����Ƃ��Ă����Ƃ��܂ꂿ�Ⴄ��ł����

�n�b�R�[�v���X�g�ƃ��N�������c�ɓd�q��p�̃t���b�N�X�g���Ă܂��B

�ǂ�����Ώ�肭�s���ł��傤��

�܂��Ƃ����͔̂Q����̌ł܂����Ƃ�����Ȃ���ΕK���܂��B

��������̂͂t�������Ƃ�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B

�������̌ł܂��Ă���Ƃ��낪���̂����������Ȃ�͂z���オ��ƌĂ����̂ŁA���x���オ�肷���ėn�����͂������z���グ���Ă��܂����B

���ĂĂ鎞�Ԃ��������Ă����̌X���ɂȂ邪�A���x���Ⴏ��ΐ��̐�܂ʼn��x���オ�炸�A����Ȃɂ͋z���オ��Ȃ��B

�L��������܂��B

�z���オ�茻�ۂɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�������A���߂Ȃ��ƃn���_���Ȃ��܂Ȃ����Ȃ��܂Ȃ�����t���b�N�X���g���Ă܂��B

���߉߂��������ł��傤���A�t���b�N�X�͎g���Ă��ǂ��̂ł��傤��

�t���b�N�X�͎g���Ă��������A�d����t����Ƃ��ɒP�Ƃ̃t���b�N�X�͂��܂�g��Ȃ��ȁB

�����Â��̂łȂ���Ύ��͂��̃t���b�N�X�����ŕt���͂��B

�܂��d��1�{�����̐��\���͂̂悤�ɂ͂�t����̂͂��܂��ł��܂����H

���̑��i�K��,�̂肪�����Ď��Ԃ����ĉ��߂Ă銴���ł��B

����Ă݂Ȃ��ƕ�����܂���20w����Ȃ���

60w�g���đ����d�グ��ق����ǂ��ł��傤���H

���j�o�[�T����ɂȂ�Ƃ����邮�炢�̐��������ł��B

AWG20���炢���ȁA����Ȃ�20W�ł����������ȋC�����邯�ǂ�

���߂ɔ����ăt���b�N�X���Čy�����߂Ȃ���͂𗬂�����

�햌�̉��܂Ő��ݍ��܂Ȃ��悤�ɂ͂���ʂ�

�Ȃ�قǂ����ł���

����Ȃ̂������ł���

�R�e��Ƃ�������������Ȃ���C�^�Ƃ��ʂ̂��������Ă݂���

���K���܂��B

���肪�Ƃ��������܂��B

�u���W�����ǂ����œ��{�����o���Ă�X�̔O�����n�̐l�ŁA���{�ɍs���������N���ɏK���������Ȃ��AYoutube�̓���ŕ�J�����o�������ăe���r�ԑg�ł���Ă��ȁB

���̐��̒�����ʼn��Ƃ��Ȃ�Ȃ����ĵ���B

https://youtu.be/LyEbRLpwRB8 ����̒��قǂ�����킩�邪�A�����قǂ������Ȃ��ł��Ă���Ǝv���B

�����������ɂȂ�Ȃ��̂Ȃ牽����肪����B

http://www.hakko.com/japan/hint/maintenance_soldering_iron.html ���̂�����̓���ɂ��낢��Ȃ͂t���̂�����B

�d���̂͂���ȂɂȂ��悤������{�͓����B

���x�͒Ⴗ���Ă��_����������������Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���܂荂���ƃt���b�N�X���������Č����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����܂��͂t���ł��Ȃ��Ȃ�B

������c�m�i�p�j���ł���Ƃ��͉��x���������邱�Ƃ������B

>>238 ���������[�q�Ɠd�����n���_�t���������ɂ́A�K�����k�`���[�u�����Ԃ���

�n���_�t�������������Œ肵�Ă���B�≏�ɂ��Ȃ邵�����߁B

����̒[�q�͑����傫���̂œ�����A��d�ɂ��Ԃ���Ƃ�����ł���B

�������d����Q�炸�Ƀn���_�t������Ɩэnj��ۂł��Ȃ蒆�܂ŋz���グ�Ă��܂��܂��B

�t�̃t���b�N�X��t����Ɨ��������ǂ��Ȃ肷���āA�z���グ���Ђǂ��Ȃ�͂��B

�Q���Ƀn���_�t������Ƃ��͔Q���Ă����Ƃ����B�ߏ�ɋz���グ�邱�Ƃ��Ȃ�Ȃ��B

�t�̃t���b�N�X���K�v�ɂȂ�̂��āA���s���̖ʎ������i�ɗ����n���_����Ƃ����炢����Ȃ��̂��ȁB

�����d���������o���Ƃ��ɁA�n���_�t������Ɛ܂�₷���̂͂�����x�͎d�����Ȃ��āA

����������Ȃ�A�����[�q�̃R�l�N�^���g���ׂ��B

���j�o�[�T����̗]�������L���ēd���ʂ��Ēc�q�Ɍ���ł��甼�c�t�����Ă�������ǂ܂����H

>>242 �S�ROK

�{�l���悩��Ǝv���Ă�������Ƃ𑼐l���ǂ����������؍����͂Ȃ�

>>243 �����A���肪�Ƃ��E�E�E���������������Ȃ�

���ł��A������A�A�}�`���A�����́B

�����A�t�ɕt���Ă�������鐢�E�A���ꂪ�A�}�`���A

�t�ɕt���Ă��ǂ����i�̌����𑵂������ԁA������A�}�`���A

��r�I���P���̐��i�̒��ł������ʂ������Y���Ȃ����ߑ唼��l��ōs�����i�ł͒�R��R���f���T��

�����̓C�`�C�`�����邱�Ƃ������B

���w�E�̂悤�ɖ��Ӗ��ł͂��邪�A�ڎ��̃`�F�b�N�Ń~�X�������₷�����Ƃ���A���Ȃ肤�邳���w�������

��������B

�ŋ߂̓`�b�v���i�ł��܂肢���Ȃ����A1970�N��ł���R�Ȃǂ̕��i�̌����͑������Ă����B

�����܂ł������E�ێ�̂��߂Ȃ̂ŁA�p�^�[�����ǂ��ڑ�����Ă��悤�ƌ����ڂ̕��������킹�邾���ŁA�܂��ɐ��̂��镔�i��g�����W�X�^�EIC�̂悤�Ɍ����𑵂���͓̂�����̂����邪�B

�t�B�����R���f���T�̂悤�Ɉꌩ�ɐ����Ȃ����̂ł��ɐ���������̂�����B

���������ΑO�ɂ��̃X���ɓ\���Ă�JIS��������PDF��

��R�͍�����E�A�������ɓǂ߂�悤�ɕt����A���Ă̂��������C�����邯�nj�����Ȃ�

>>248 �Ă�����SMD���ƃ��[�J�[�ɂ���Č����̃}�[�L���O���t�̕����瑶�݂��邩��

�o���o�����Ă��Ƃ͊m�F���炵�ĂȂ����Ă��Ƃ������

�܂��v�����w�肵�ĂȂ�������͂ǂ���������Ė{���͂�������

>>245 ���1�Ԍ������̂��ɂ��̂��A�}�`���A�B

RX-802 vs RX-951����RX-802�����FA?

RX-802�̕����o�͍����Ĉ����B

RX-951��FX-951�̊ԈႢ����ȁB

�l�I�ɂ́A�O�b�g�̐��i�ɐG���@����Ȃ��B

���������Ă̋ߐ�����Ӑ���n�b�R�[���肾�������B

�m���ɒl�i�͈����ˁB

�O�b�g�Ƃ��z�[�U���̃X�e�[�V�����n�͂ǂ�Ȑl�g���Ă��H�Ј��H

>>255 ���̋߂Ă��Ђ�������قƂ�ǃn�b�R�[�A���܂�Weller

����Metcal���n���Ɍ���

good�́Abad���Ɛ̋߂Ă�����Ђ̎В��������Ă����B

�g�������Ƃ��Ȃ���Δ�]���ł��ˁB

��Ƃ��Ƃ��Ă̓n�b�R�[�̂Ƃ��낪������Ȃ����ȁB

�n�b�R�[�͉��N���O�܂ł͒P�Ȃ�N�\���������A���S�����̂��ŋ߂̐≩�F�̐��i�͂Ȃ��Ȃ��ǂ��B

�O�b�g�͂ǂ��炩�Ƃ����A�}�`���A�����ŁA����Ȃ�ɗǂ����i���o���Ă������A�n�b�R�[���ǂ��Ȃ����̂ʼne�������Ȃ����B

�z�[�U���͂��Ƃ��Ƃ͂t���֘A��Ƃł͂Ȃ����A���C���Ȃ��Ȃ����̂��������Ă�OEM����ɂȂ��Ă��܂����B

goot�͏H���Ŏ�舵�����n�߂����炢�ŁA�����������[�J�ɑǂ�����̂��낤�B

���m�͈����Ȃ��Ǝv�����B

�����̃q�[�^�[���Đ��̌^�������Ȃ�̂̓��[�U�[�ɂƂ��Ă͂������ƁB

�u�Ȃ悭�킩��Ȃ��Ă��㓙�v�ȃn�b�R�[�ƈႤ�I�����������Ă����B

��͂艷�����Ẵq�[�^�[�Ƃ��Đ�͈�̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ�

�������������̌^T12�̃����b�g

(1)��������������(1��)

(2)���Ԃ�Ȃ̂Ŏ����y(2��)

(3)�������e��(7��)

���Ԃ�A�X�L���������l��(1)�̔�d���傫���Ȃ�Ǝv���B

�����āA�Z�p���[�g�ł����Đ悪�H��Ȃ��ɁA�X�|�����Ăł�����̂������

���͂�������Ǝv���B

HAKKO T12��goot RX-80HRT�����g���Ă��܂����C�g�p���Ō�����HAKKO�̕����ǂ��ł���

�I�v�V�����\����goot�̕����_��ł����C�H��Ƃ��ďo�����ǂ��Ɗ�����̂͂�͂�HAKKO�ł�

>>24�ɏ����܂������C�����X�^�[�g�̗����オ���RX-802�̕����ǂ��C�͂t�����̉ߓn�I�ȓ�����FX-951�ɕ�������܂�

�z�r�[�p�r�Ȃ璆��t12�R���g���[���[�ɏ����R�e��ŏ\�����Ǝv����A���������@�\���B�٘_�͔F�߂�B

�R�e����ȒP�ɕς�����͕̂K�{

�������Ȃ��ƃA�z�Ј����R�e��ʖڂɂ��Ă��܂�

RX-80HRT�̂ق����R�e�悷���ɕς����邩�烁�C���̍�Ə�ɒu���Ă�

�n���_�͂ǂ�I�炢���̂��ȁH

�p�r�͊�ՂɃ`�b�v�ȂǕt����̂Ɠ����q���Ƃ��Ɏg���������ǖ��\�Ŏg����̂͂Ȃ��H

FX-600���ăR�e��ƃq�[�^�[���ʂ̉����������H

���܂̕�

�R�e�̕��͈ȑO����������������

�قƂ�Ǐ��S�҂�������Ȃ�

�R�e�ȊO100�ς̉������Ȃ�

�͂��ĈȊO���������炢����H

�n���_�͑��m�d�@�Y�Ƃ̐����v�����g��p�Ŗ��Ȃ��H�悭����Ƌ��������ʂ���������

���m�̃t���b�N�X�A�n���_�z���������炢�ł����̂���

��͂����ăX�|���W�͎G�Ђő�p���悤����

>>273 �v�����g���z���p�ʼn�����ł����Ȃ�X�Y60���Ő����v�����g��p�ȂǁA100�ς͉̂������̂�NG�B

�ʎ������Ȃɂ����R�ł��Ȃ��ƃt���b�N�X�͎��n���_�ɓ����Ă邩��g��Ȃ��B

�R�e��͎G�Ђł͂Ȃ������̂ł����̂ŃX�|���W�ɐ�������^�C�v�����ق��������B

�]�T������Ȃ�o�l���̃n���_�z������͂ق����A�z����������ƂŎd�グ�Ƀn���_�z���������g�����߁B

>>273 �ǂ̃R�e�g���Ă邩�킩��Ȃ����炠�ꂾ���ǁA

B�^�̃R�e�悵���Ȃ��Ȃ�]�T������Ȃ�R�e�������ނ������Ƃ�������

��̓I�ɂ�C2�AC3�AC4�`��g�������Ȃ���

�\�ʎ��������Ȃ�2.4D������Ƃ�������

���t���[�n���_���ŋ߂͐����ǂ��Ȃ��Ă�ƕ����܂����A

��Ɛ����悭�Ďg���₷���̂��Љ�Ă��炦�܂��H

���Ȃ݂ɉ��t���[��10�N�ȏ�O�ɏH���Ŕ�����SN100C��������Ǝg��������������x�ł��B

NASA���F�̓��{�A���~�b�g�А�KR-19RMA���M���E�����E��Ɛ����ɂ�����

�d���Ŏg����Ȃ��Z�����ł��g���H

>>276 ���ʂɔ����Ă�z�[�U����Sn/3Ag/0.5Cu�œ��ɕs���R�������Ȃ��B

0.3Ag���ƁA��������n���_�t���������Ƃ̏C���ŗn���ɂ����������邱�Ƃ�����B

0.3Ag�͋₪�����̂ŃR�X�g�_�E�����邽�߂̎d�l

>>276 �d���Ŏg���Ȃ瑼�̕��������Ă���ʂ��Z������ESC�AESC21��M705�Ƃ��ł�����

�~�X�~�ł����m�^���E�ł������܂���

����

>>279����̌����ʂ�Ag�̔䗦�����Ȃ��z�͐��\��������̂�����܂����A

�M������Ag3.0%�̂ɔ�ׂ�Ɨ�邱�Ƃ������̂Œ��ӂ����ق������������ł���

>>276 �ł���Ɛ����D���Ǝv����3Ag�^�C�v�͌�����Ȃ����₪���������Ȃ���

����ς�▢�g�p�^�C�v�ł���SN100C���g�����Ȃ���悤�ɂ����������z�B

���Ƃ͔��n���_�̐��\�̓t���b�N�X�Ō��܂�Ǝv���̂ŁA

> �����͂t��u���b�W�̏C�����̓���ȍ�ƂɓK�������M������ɓ���͂ł��B

�Ə����Ă���

SN100C (551CT)���g�������B

���t���[�n���_�̌��ŐF�X���肪�Ƃ��������܂��B

SN100C�ӊO�Ɨǂ����̂������̂ł��ˁB3Ag�������Ă݂����B

���肪�Ƃ��������܂����B

���Ȃ݂Ɏ��̓I�[�f�B�I�͂���Ă܂��ASN100C�͂��������H���Ŕ����Ă������炩

����艹�������݂����ȃ{���N�\�ȕ]���̂͑��������ł����A

�H���̈����������Ȃ������ł͂Ђ����Ԃ�Ɍ���������Ă̒艹�������Ƃ����]�ɂȂ��Ăď�����

SN100C�͌��̃J�b�R�̒��g�̕����d�v�ȋC������B

�����̋U���͗L�������ǁA��p�s����goot�̕������̂������Ă�B

�������N���O�̓z������

�ŏ��A�ǂݕ�����[�J�[���ȁc�z���R���H�c

�Ƃ��v���Ă���

https://imgur.com/v7agTvA.jpg �ォ��u�����AHakko���ς���!�v�ƋC�t����w

�Z�p�`�̃}�[�N���������ww!!!

�����Aali�ʼn������������ɃI�}�P�ŕt���Ă����R��

goot�̃R�s�[��

gooi�͈��g������Ȃ��Ǝv��ww

https://imgur.com/HXumuBW.jpg �����A�����goot����Ȃ���900���Ȃ��犨�Ⴂ���Ȃ��ł�˂��I

gooi�̃s���Z�b�g�͏H�t���Ŕ����Ă��Ȃ�

1�{�����Ă݂����A�v�������莥���ттĂ�

���̃X������DIP��SMT reflow�̘b��͏o�ĂȂ����

�ǂ����Ő�Z�̃N���[���n���_�����ĂȂ����Ȃ�

��Z�͔����Ă���Ȃ����낤

�N���[���n���_���~�����Ȃ珼���n���_�Ȃ甄���Ă����

500g�ő���������݂Ł�7000

250g�Ȃ炨���炭��5000���炢

����DigiKey��Mouser��ChipQuik�̂�������

�v�①�i���퉷�ɂȂ��ē͂�����

�����͂̓z�r�[�E�G�ł��傭���傭���O�����ˁA�����Ă݂悤����

Digikey�͐\������x�̕ۉ��o�b�O�ƕۗ��(�������Z���Ă�)�̋L���������

https://twitter.com/akiten_soku/status/781841992867155968 �H���̔����X�Ŋ�����N���[���͂��Ă��͓̂X���Ō������ǁA

�������������̂��Ȃ���

https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

����Ȃ̂������Ǝv�����琏���Ɛ̂��ȁB

�n�܂����������Ⴄ��ȁBIPA�ŗn�����Ďg���Ă���B

�m�F�o����̂�6���ȍ~�ɂȂ��Ă��܂������A����

���N2�����ɍs�������͓X���ɗL������@����4�����̔����X�L���ɂ͍ڂ��Ă��

http://akizukidenshi.com/catalog/contents2/yashio.aspx �`�����̕��i����Ƀn���_�Ń��E�t���݂����Ȏ����Ă����nj��Ǖ��ׂ������Ă�������đʖڂ�������

30W���炢�̃S�~�R�e����M�����肸�낭�ɗn���Ȃ�����R�e�����R�����ŐԔM���Ăނ������Ă�

�������������60W�̃R�e���@���Ďg�����猋�\���c�n���Ă����Ղ萷�ꂽ��

����ł܂��l�q������

100�σ^�[�{���C�^�[�Ȃ�Ă̂��g�������S���M�����肸�n���Ȃ������̂�300�~�����ʂɂ���

�̔������K�X�{���x�o�[�i�[���ǂ����ɂ���͂��Ȃ��c��������̂Ă�����

�܂�60W�R�e���ĊO�撣���Ă���邵�܂��C���ł��邩��

goot���ĕʂɌ�������Ȃ����ǁA�ǂ����C�}�C�`�ȏ��i���������C���[�W�B

�z���Z���ɒu���Ă�2�����i���ăC���[�W����

>>295 ��h�肾������N���[���͂�①�ɂŕۑ����Ȃ��Ă��A

�g���Ƃ���IPA���t���b�N�X�ŗn������g����B

���������@�ł͂܂����Ǝv�����B

>>298 �Ȃ����̂̓d�M���̃C���[�W���c���Ă��

�n�b�R�[�͓d�M���C���[�W���甲���o�����Ƃ��Ă���݂��������ǁA

�M�����Ȃ�Č������Ⴄ�Ƃ��낪����ς�d�M��

50��100������

goot�̓j�N��������̒����q�[�^�[�͗ǂ�����

goot�̃j�N�����Ő����̃V���[�V�ƃV���[�g���đS�ăV���J�����̂͗ǂ��v���o

goot�͗��p�҂ɔz�����Ă銴�������B

���̂����肪2�������ݏo�Ă�B

goot���Ă�Ə\�N���������Ă���Ċ�����B

goot�̂͂��đ�ST-11�����p���Ă�

�������t���̊C�Ȃ͎g�킸���^�����킵�i�����j

>>305 goot�̔N�ԋx���J�����_�[����ƁA����l�y�j�����x�݂���Ȃ��̂����Ċ�������B

�y���Ή����Ă����Ȃ�Ă�����Ђ���Ȃ����B

���c�t�����鎞�Ɏg���X�|���W�͂ǂꂭ�炢���点��ׂ��Ȃ́H

�����H�邭�炢�x�g�x�g�ɂ���Ɨǂ��ƕ������̂����B

�R�e���₷�ړI������Ȃ炢���ς������ׂ�����

�����łȂ���Ώ����G��Ă���x�ő��v

>>309 �x�g�x�g�ɂ͂��邪�A��܂Ő��ɐZ���Ă���̂͊��S�ɂ�肷���B

�^�ɍE�������Ă���X�|���W�����邪�A���ꂾ�����牺�̕��ɐ�mm�������܂��Ă��郌�x�����������߁B

�X�|���W���琅�����ݏo���M����O���炢

�Ԃ����Ⴏ�G�Ђł�����ȁB�e�B�b�V���ł�����

���������g��Ȃ��Ɛ��C�����܂��Ă���

���̓R���i�̂����Ő��������i�ꂾ��

>>314 �C�ȃ^�C�v�Ȃ��������

�ȂX�|���W�ŃR�e�̐�W�����Ă���

����Ɏv���Ă����B�S������C�ȑ�

>>314 ���{���ă~�l�����E�H�[�^�[�͖L�x�����ǁA��������RO�����ăX�[�p�[�ɔ����Ė�����ȁB

�A�����J���ƕ��ʂɃK�����Ŕ����Ă�̂�(�������~�l�����E�H�[�^�[������)

���{�͐��������ʂɈ��߂邵

�C�ɓ���Ȃ���Ώ�t����������Ċ�������

���{�͊C�ȑ̕��ʂ��r�߂邵

�C�ɓ���Ȃ���Ε��ʂɃR���h�[���t����������Ċ�������

>>321 �R���^�N�g�����Y�p�������ł���������Ă��

�o�b�e���[�p��[�t�̕��������̂����m��Ȃ���

>>321 �X�[�p�[�Ń{�g���������ݕ���̓z�ARO������

>>327 �������͍����Ǝv����

�G�l���M�[�R�X�g�̖�肾����A�����J�ł�����Ȃɕς��Ȃ�

�������Ȃ�Ă������Ȃ蒷�����ƌ��ĂȂ�

�������Ȃ炽������X�g�b�N������B

�����������̂�

�_�@ __�@ �^

�Q �i���j�@�Q

�@�@ |�~|�@�@�@�@�ߺ��

�^�@�M�L�@ �_

�@ ( ߁��)�@�@�@��������G�A�R���̃h���������āE�E�E

�@�m�R�m |

�@�@<�@<

�_�@z__�@ �^

�@�@�iKl�j

�@�@ |�@|�@�@�@�@���

�@�@�@�@|

�@ ( ߁�� )

�@�m�R�m |

�@�@<�@<

�X�|���W���ď��Օi����Ȃ��́H���ꂽ��̂ĂĂ邯��

���������̎g���Ă邯�ǂ���Ȃ�ł����\�g����

https://www.aliexpress.com/item/32907448852.html >>332 >�G�A�R���̃h���������āE�E�E

�����I�ɂ͏����������A�������̉��l�͕���������̂ōۗނ����ł��鎖�ɂ���

���˗p�����ɂ̓p�C���W�F���t���[�����߂���̂ŕK�{

>>335 ����S�R�c��܂Ȃ��z����Ȃ��H

>>337 ����Ȃɑ傫���c��ނ킯�ł͂Ȃ����ǃ��r���[�́�4�̂Ƃ���ɖc����̎ʐ^������

�ی`�̐^�Ɍ������Ă������p���Ă�

>>338 ����ϓd�˂Ŕ����̈ꖇ�����炢�̓z����

>>328 �ǂ�����1�K����$1���Ȃ���B

>>336 �G�A�R���̃h���������Ă܂��Ɂu���������͏������v���Č��t���҂�����Ȃ��炢�A�}�W�ʼn����B

�������Ƃ��������ۂɂ͕����������̂��Ƃł���B

�P�ɏ��������ċÏk������̂ł͕��_�̒Ⴂ�s�������S�������Ȃ��B

>>345 ���{�ŎY�ƓI�i�����͗����w�p�r�j�ɍ���Ă���������͒P�ɏ����������Ă邾������

���͐�������RO�h�߂������̂��g���A�p�r�ɂ���Ă̓C�I�������������鎖������

>>345 �h�������������̂́u���_�̒Ⴂ�s�����v����Ȃ���B

��C���̃`�����Ȃɂ����W�߂Ă邩��˂�

�W�߂Ă��Ȃ��āA���܂�Ƃ����ق����������B

������W�߂ĂȂ��B

�W�߂Ă��Ȃ��āA���܂�Ƃ����ق����������B

������W�߂ĂȂ��B

�����Ń��W�G�[�^�[�����Ă�悤�Ȃ��̂��B

>>276 GAO-ST M705�A����߂Â��č�Ƃ��Ă����L���Ȃ�

�t���b�N�X���ł���Ē�����p���Ă���邩��L���Ɠ������炢��Ƃ��Ղ�

�J�^���O��̐���������M24MT�����Ǎ�Ɛ��d���Ȃ�M705����������

�R�e�N���[�j���O�p�̉��F�̃X�|���W����

�V�R�̊C�ȂȂ̂��ȁH

�����Ă݂�ΗZ�����肵�Ȃ����ǃv���X�`�b�N����Ȃ��̂��Ɣ�����SDS���Ă݂���

�Z�����[�X�E�����}�O�l�V�E���E�Z�����[�X�p���v���čڂ��Ă�

�X�|���W���Č����Ă����ǎG�ЂƂ����ɋ߂������́E�E�E�H

�n���_��n�����Ă��n�����Ă��A�S�R�n���_�����Ȃ��ȁ[

�Ǝv���ăp���ƌ�����A����ȂƂ��ɗ��܂��Ă邱�Ƃ��邯�ǂȂ�Ȃ̂���H

https://i.imgur.com/ERJIKy9.jpg >>357 �Z�����[�X�X�|���W���Ēm��Ȃ��ł����H

>>358 �������������̂��킩��Ȃ����A�{���ɂ��Đ�̏㑤�ɂ͂����Ȃ��̂ł���A���Ă���]�����Ă��炭�u���Ă����Ώ��悤�ɂȂ�B

���Đ�̃����e�i���X�Ɖ��x�Ǘ��̖�肶��Ȃ��̂��ȁB

�����̎ʐ^�ł����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����ǁB

>>361 �����ɂ�BC�͉~���AC�^�͉~���̎߃J�b�g�B

���c�́A�R�e�ɓ��ĂȂ��Ńp�^�[���Ƃ����[�h�Ƃ��A�Ώە��ɓ��Ăėn�����̂��g�B

>>365 ���̂��Ƃ�

>>358�̖��͕ʁB

���Đ�̓n���_�ŔG��Ă����ԂłȂ��ƔM�̓`��肪��������B

�u���܂��z�̓R�e�ɂ������Ȃ��v�ƌ�����

�_�������R�e���p�^�[���ɃO���O�����Ă��y�����Ȃ�

�܂�����ɂ͂�������x�ڂ��āA�����Ώە��ɓ��ĂĂ������߂�

���ɂ͂�����ƑΏە��̊Ԃɓ˂�����

>>358 �O���猾���Ă邯�lj��x����������_�����Ă���

>>368 �R�e��̓n���_�ŔG��Ă�Ώ\���A���Ƃ����قǂ͕K�v�Ȃ�

�n���_�̓R�e�ɂ͐G��ʗl�ɂ���̂���{

�Ώە��Ńn���_��n�������Ƃɂ���ăt���b�N�X���\���s���n��

�d�r���ǂ����A�K�X���ǂ��̂����c����

�K�X�͂��Ă��Ďg���Ă�l����́H

�d�r�͒P�O4�{������d�������Ȃ�

>>377 ���ꎝ���Ă��A���ʂɎg���Ă�B

�O���b�v�������Z�����Ȃ����Ǝv�������ǖ��Ȃ������B

�_�C�����̉��x�\�����������̂Ɠ��쒆��LED�\�����Ȃ����炢�B

�������������Ƃ���1380�~�قǁB

�K�X���IH

IH�g���n�߂Ă����Y��ɍ���悤�ɂȂ���

>>371 ���M�̗������킩���Ă��Ȃ��Ƃ��̂悤�ȊԔ����Ȃ��ƂC�Ō������ƂɂȂ�

>>377 ���A���ł�30�����炢�����ȁH

���̎ʐ^�̃o�b�e���[���Ƃ���܂莝���Ȃ��悤�ȋC�����邪�A�����p�ӂ����������

��⍂������USB PD�Ή���TS80���Əꏊ����Ȃ����ǂ���

>>380 �o�J���ˁA�����ɂ̓p�^�[���Ƃ̔M��R���\�����������邾���̃n���_������Ă���Ώ\���Ȃ�

����ȏ�͖���

>>383 ����

>>371�ɂ�

> ���Ƃ����قǂ͕K�v�Ȃ�

�ƃn�b�L�������Ă���̂ɁA�܂��������Ƃ�����ւ��Ă��܂������B

�{���ɐl�Ԃ̃N�Y

��������悤�Ɍ��������Ƃ�����ւ��A��������悤�ɉR�����B

��������悤�ɂƂ����̂́A����ւ�����R�����Ă���Ƃ������o���Ȃ�����Ă���Ƃ������ƁB

�t�ɂ���ւ�����R�����Ȃ��Ȃ�Α����ł��Ȃ��Ȃ����̂Ɠ����ő�ςȂ��ƂɂȂ�B

���ꂪ�l�Ԃ̃N�Y�̓���B

���܂���~���[�t�B�[�_�[���~�����Ȃ������ǂǂ��ɂ������ĂȂ��Ĕ߂���

�������i��Ń�0.3mm�̎��n���_���K�v�Ȃ̂ɔ��g�ł͈����ɂ���

>>384 >> ���Ƃ����قǂ͕K�v�Ȃ�

�u���ƌ����قǂ́v�Ƃ͂����菑���Ă���̂ɁA���{�ꂪ�����ł��Ȃ��^���o�J

�n���_�̘b����ɓ��{��̕����Ȃ���_������

>>385 ���{�ꗝ���ł��Ȃ�����ƌ����ăo�J���������Ȃ��ėǂ���

>>387 >>371 > ���Ƃ����قǂ͕K�v�Ȃ�

>>383 > �n���_������Ă���Ώ\���Ȃ�

���l�Ԃ̃N�Y�ɂ͂��ꂪ�������Ȃ��炵���B

>>389 ���O���{�l���ᖳ������

���ꂪ�ǂ����Ă������ł��Ȃ��炵��

>>382 TS80���Ă�������9V2A��18W�����Ȃ��̂������������A���߂�12V��15V�Ŕ{�̔M�ʂق����B

SH72�͍ő�65W�Ȃ̂�PD60W�o�͂̃��o�C���o�b�e���[����DC�v���O�ɕϊ�����20V�Ŏg���Ă�B

���肵���珉�����M��48W�������B

>>391 pd�o�͂�20v�Œ�ɕϊ�������Ăǂ�ȓz�H

>>392 PD2.0 3.0 to DC5. 5*2.1 5.5*2.5 Decoy trigger Adapter cable���Ă����́B

�Б���USB-C�ł����Е���DC�v���O�A15V�ł�20V�ł�I�ׂ�B

DC�v���O����藎�Ƃ��čD���ȃR�l�N�^�������蒼�ڐڑ���������B

SH72�p��5525 interface 20V������B

>>386 ���ꉴ���~�������nj��\�O�ɐ��Y�I���i�Ɍ���j�������炵���Ă�����ɓ����炵���B�B�B

�I�N�Ƃ��ŏo��̂�҂����Ȃ��̂��˂��H

�܂����̋Ζ���ł��ŋ߂͎���͎�n���_����Ȃ��ăX�e���V������ă��t���[�����肾���Ȃ��B�B�B

>>394 �s�A�j�b�V���Ƃ����V���[�v�y���V���̊O���𗬗p���Ă���݂���������

�s�A�j�b�V����10�N�ȏ�O�ɐ��Y���~�ς݁E�E�E

����̓��t���[�ō�邯��

0603�̃`�b�v���i���J�b�g�A���h�g���C�Œ�������̐h��

�T�C�h�m�b�N���̃V���[�v�y���V������������c�Ǝv������

0.5�����������Ă镨�������˂�

>>393 ���̐�p�`�b�v�Adigikey�ӂ�Ŕ����ė~�����B

�l�b�g�Ŕ����Ă��{�[�h�̓}�[�L���O���Ă���Ă���

���Ngoot�̂���������c���Ă��g���ė����̂����A

�v�����ĉ��x�����ł��鍂���i���������A

�����߂������Ă���B

�\�Z��5000�~�B�p�r�̓I�[�f�B�I�n�̎���ȂǑS�ʁB

�I�[�f�B�I�n�Ȃ�1000�~�ŏ\���ł�

>>401

>>401 �������ɂ��̗\�Z�ł͍����i�͖���������

FX-600(FX600-02 2�ɐڒn���� 3,600�~~) + T18-C2/T18-C3/T18-D24(���Đ� 400�~/�{~) + HAKKO FH300 (���đ� 600�~~)

��������x�[�X�Ƀg�[�^�����������X�őI�ׂΗǂ�����

>>404 �悵�A����ɂ���B

������T18-C2�ɂ���B

�N�ɂ͋��̃R�e��������悤�B

�Ȃ��V�b�^�J�̎������� (߇��)����

���_�@���Ďg���y���V���^����Ȃ���T�^�H�C�^�H�̂͂��Ă��g���₷��������

���������ĂȂ��̂��ȁH

C2�Ȃ�BC2�ł悭�Ȃ��H�@�D�݂��낤����

>>408 �����Ⴄ���������Ă���B

���ǒ��ؐ��̂���������c�ɂ����B

�R�e�悪�n�b�R�[�݊��̂�B

>>405

>>405 ��+�S���b�L�Ƌ����Ƃǂ������ǂ��낤��

>>409 ���Đ�̓��b�L���̃R���g���[���ł��Ȃ�ς��悤�Ȃ̂ŁC���܂�P�`��̂͂����ߏo���܂���

���ؐ��̒��ɂ��ǂ����͂���̂ł��傤���C��������t����܂łɊ|����R�X�g���l����ƌ��Ǐ����i���ǂ��Ǝv���܂�

�`��Ō����Ȃ�HAKKO T18�Ɛ���900M�Cgoot��PX-60RT�͌݊���������܂��̂ŁC�I�����͂��Ȃ�L���ł���

>>406 �V�b�^�J�͔ے肵�Ȃ����ǁC��������Ȃ���������m�������Ԃ�o���鎿��ɂ��܂���

>>408 T18�n�ɂ�BC�͖����čאg��C�^�͂��BC���̌`��Ȃ̂�

https://www.hakko.com/japan/products/imgs/detail_parts/T18-C2.jpg ���X900M�̎����BC��C�̌Ăѕ����������ŁC��������C�^�̑�M�e�ʉ��Ƃ����o�܂��Ǝv�����lj��Ƃ�������

https://www.hakko.com/japan/products/imgs/detail_parts/900M-T-0.5C.jpg https://www.hakko.com/japan/products/imgs/detail_parts/900M-T-0.8C.jpg https://www.hakko.com/japan/products/imgs/detail_parts/900M-T-1C.jpg https://www.hakko.com/japan/products/imgs/detail_parts/900M-T-2BCZ.jpg �ォ��900M��0.5C�C0.8C�C1C�C2BC(Z)�c �����0.8BC���ᖳ���͔̂[���s����w

>>407 �C�^���Đ�SURE��J�^���ČĂ�ł���p�݂����Ȃ́H

����̓d�C�d�q�p�������́A���Č�������������Z���~�b�N�q�[�^�[�̂������

>>401 goot��PX-401

hakko��FX601-01�������Ă邯�ǁA�M�e�ʂ�PX-401�̕�����

���ƃO���b�v������₷������ɂ���

�\�Z�x�O���Ȃ�hakko��FX-100�̓�

Metcal�ƈ���Đڒn���肪�Ȃ��̂�����

>>410 ���͂͂ɗn���Ă��܂����炱�Đ�Ƃ��Ă͎g�����ɂȂ�Ȃ�

>>412 FX-100�͉��x�ݒ�ł��Ȃ��̂�������ƁE�E�E

>>412

>>412 �n�C�p���[�����ǂ������ɏ�p����ɂ͂ł����Ǝv��

�Ƃ肠����FX600�ŕK�v�ɉ�����T19�R���o�[�W�����L�b�g��PX-401���������̕����ǂ��̂ł�

>>413 �ʖڂ��[

���Аl�̋��Ŏ����Ă݂��������Ȃ�w

�S���b�L�����������Ă���A�Ǝv�������ǁA���̔M�`�������Ē��ׂĂ݂��炽���������ƂȂ������B

>>416

>>416 �ǂ����Ȃ�͂����n�ɂ��悤

(�Ȃ��Z�_280�����炢)

>>416 ���Ⴀ�A�����b�L�̃R�l�N�^�Ƃ��������J����́H

>>399 IC�`�b�v���Č����Ă邾��B

>>399 IC�`�b�v���Č����Ă邾��B

>>415 �I�[�f�B�I�n�̎���Ƃ����̂��悭�킩���ĂȂ�����

�ł����g�����X�Ƃ����c�t������̂��Ǝv���Ă�

>>419 �ڂ����͒m��Ȃ�����

�}�C�N���\���_�����O�Z�p�W�̖{�ɂ͐Ɖ����邩��v���ӂƏ����Ă邵

���ۂ�2.54mm�s���w�b�_�Ń��b�L�ƃn���_�̋��ڂ��犄�ꂽ���Ƃ������

��[�ɂ��������b�L���Ă���R�l�N�^�Ƃ������邵��

������%������Ɨǂ��Ȃ��Ƃ����b�������͂��B

���t���b�V���Ȃ�قږ��͂Ȃ��̂ł́B���E�ʂ̔Z�x�͏オ�邩������Ȃ����ǁB

>>419 �ʏ�͂��̂܂܂͂t�����邪�A�̕������b�ł͉F���p�Ȃǂ̓��b�L�����Ă͂t������Ƃ������Ƃ������i���͂ǂ��Ȃ̂��m��Ȃ��j�B

�R�l�N�^�̋����b�L�͖{���ڐG���������ɕK�v�Ȃ��̂����A���b�L����Ƃ��Ƀ}�X�N����̂��ʓ|�Ȃ̂őS�̂������b�L����Ă���B

�܂����͂͂t�������̂͂������A�����b�L�͉��n�̏�Ƀ��b�L����Ă���̂ŁA�����b�L�Ƃ����ǍD�ɂ͂t���ł��Ă������b�L�������Ă���ΈӖ����Ȃ����A���̌��������ɂ��ɂ����̂ŁA���������邽�߂ɔ������悤���B

ANTEX�g������l����H

�ǂ��Ȃ�H

>>426 ���C������Ȃ����ǎg���Ă�B

�������Ă������ǁA�d���P�[�u���������ƍׂ��Ǝg���₷���Ǝv���B

���ƁA�R�e����������Ɩʓ|�������B���̕ςȃN���b�v�ǂ��ɂ��Ȃ��̂��B

�ׂ��R�e��͂����Ȃ���B

>>427 >�d���P�[�u���������ƍׂ��Ǝg���₷���Ǝv��

���̏�v�ʼn������Ⴂ�P�[�u���g���Ă��ᖣ�͂�����

�M�Ɏア���Ǎׂ��r�j�[���i�H�j�d���ɑւ��Ďg���Ă�

���܂ɃR�e����܂�ł��܂�����AAC�R�[�h�ɐU���Ė\�ꂽ�肷�邯�Ǘǂ��R�e����B

>>428 ����͌����ȁB�����܂ł���C�͂͂Ȃ����ǁB

>>426 �ׂ��Čy�����Ă��g�������Ȃ�goot��MI-6���ǂ���

ANTEX��肸���ƌy�����P�[�u�����_�炩���̂ō�Ƃ��₷��

���_�̓p���[��������Ə��������Ƃ�DC�d�����v�邱�Ƃ����ǁA

CVCC�d�������Ă�Ȃ�p���[�s���͑�̕₦��

�����{�őS���Ƃ�����ɂ͂����Ȃ�����NJ��̒����ԍ�Ƃɂ͂�����

�M�e�ʂ��������̂ň����n���_�����肷��̂͌����Ă��Ȃ�

>>419

>>419 �Ɖ�(������)

>>422 ���N�g���Ă����Ƃ���goot�̂���������c���Ăł��Ȃ��Ă�����Ƃ����Ȃ��Ȃ�FX-600���Ó����Ȃƌl�I�ɂ͎v���܂����C

�I�[�f�B�I�n�͔��ׂȂ��̂������Ȃ����̂́C�ł����g�����X����I�y�A���v��DAC�`�b�v�܂Ō��\������܂�����ˁc

�}�C�N���\���_�����O�Ɍ������b�ł͖����ł����C�͂���Au�Ȃ�IMC(AuSn4)�Ȃ�̗ʂ͊T�ˋ����b�L���Ƃ̗͂ʂɂ���Č��܂�̂�

(�q��F���ƊE��������)��͂�̗͂ʂ����Ȃ��ꍇ�ɖ��ɂȂ�悤�Ɏv���܂�

>>425 �����̎莝���̏��Ђł��F���p�ł͔������Ƃ���܂���

�C�ۉq���p�A���e�i�̋����b�L�����̏ȗ���z�肵��-25~+125���̃q�[�g�T�C�N�������ł͐����Ŕj�f�����Ƃ��c

�I�[�f�B�I�Ȃ甒���̃v���X�g�Ƃ������Ă�ƕ֗�����

�S�b�c�C�^�[�~�i���Ƃ��ł��т��Ƃ����Ȃ��p���[

�т��Ƃ����Ȃ��A���đE�߂Ă�̂��n�����Č����Ă�̂��ǂ����̈Ӗ��Ȃ̂�

NHK�̃v���t�F�b�V���i���ɂ��o�������Ɠd�C���̒B�l�A���䂳��ł�

�n���_�Â���ƂŌy���Ώ������w�@�����I����w

https://youtu.be/JM07xEAQaxs?t=229 100�ς�30w���c���Ă�500�~������

>>434 ������

�{�^�����������̉�݂����ȓz�ł��M���z���Ȃ����炢���M����

30�b����̃u�[�X�g�Ƀ��}����������

�����������������ăO���b�v���M���ĐG��Ȃ��Ȃ�����

���v�̉��x�ɂȂ�悤�蓮 PWM������ʔ����R�e������

>>435 �Ɠd�C���̒B�l���n���_�t���͖}�l���Ď����B

�u�[�X�g�t�̂��邱�Ă͎g���ɂ������猙��

>>432 FX-600��50W����B

����ő���Ȃ������͏o�͍��������T����蔒���̃Z���~�b�N�Ȃ�v���X�g�A

�܂��̓W���j�A�Ƃ��̍��o�̓j�N�����q�[�^�[��ʂɔ������������ʓI�Ɉ����B

>>434 �傫�Ȃ����b�����A433���n���Ɍ�������Ă��Ȃ萫�i�P����Ă邩�璍�ӂ����ق��������B

�I�[�f�B�I�Ƃ����y�A����Ă�ƃv���X�g�͖{���֗���{�����Ăđ��͂Ȃ�

�M�ʂ�����Ȃ��ăC���C�����鎖�͂قƂ�ǂȂ�

�����ň�C�ɔ��c�n�����Ď���ɔM���Ȃ�ׂ��`���Ȃ��悤�ɂ�����Ƃ��o���邵

�^�[�~�i���Ŕ��c�������ĂȂ��Ȃ��n���Ȃ��ăp���[�̂Ȃ��R�e���ƒ���t�����Ⴄ�l�ȏł��X�g���X�Ȃ��g����

>>443 �T�[�r�X�}������{�ōς܂���ƌ����Ȃ�Ƃ������A

�啨�p�͕��ʂ̏���̑��Ƀp���[�p��100W�N���X����{�����Ă������y���Ɋy

���̑�^�R�e�͈����ŏ\���A��N����80W�Ƃ�

��Ɗ��ɂ�����ȁB������2�{�R�e���炢���Ƃ����邵�B

�����v���X�g���D���Ŏg���Ă����Ƃ�����B

>>444 �@�ނ̃��y�A�Ȃ�FX600�ƃv���X�g�������̓v���X�g��{

100w��{����s�ւȂ�

>>446 ����ȕ��͂��낭�ɓǂ߂Ȃ��z���v���X�g�ȂL����낤��

>>446 >100w��{����s�ւȂ�

>>444��2�{����������Ęb�����?

>>442 ���c���т��Ƃ����Ȃ����Z���Ȃ����ăl�^���Ƃ��v��������

���̂Ƃ����Ȃ��݂����ȈӖ���������

�v���X�g�͕֗����ˁ@FX600��2�{���ׂĎg���Ă�

150W�̔��p��ʂɎ����Ă邪�A�v���X�g�ŊԂɍ�������������N���g���ĂȂ�

FX-801�����������ǃ��r���[���S���オ���ĂȂ��̂�

���ꂩ�������l���Ȃ����Ȃ�

���[�J�[�ɕ����Ă��M�����Ƃ��̓f���@�Ŕ��f���Ă���ƌ����邵

��ʓI���f����Ȃ����̂Ȃ��A�悩�����B�����[�g����B�I�X�X���B�������C�}�C�`�B�Ƃ�������Ă��Q�l�ɂ͂Ȃ�܂���B

�f���@�������Ȃ���̂�������B

�������t�B�[���h�o��Ƃ��Ɏ����Ă��͂W�́A�v���X�g�E�R�e���C�U�[�E�V���b���Y�E�����͂�0.8�ӁE�z�����E�t�̃t���b�N�X�A���̕ӂ͕K�������Ă���

�v���X�g���Ăǂ�Ȃ́H�ƌ����炠�ꂩ

�T�[�r�X�}���K�g�̂���ȁA�K�v�Ȑl�ɂ͐�ΕK�v

�����łȂ���Γ��ɂǂ����ł�

�z�[�U����H-130�����p���Ă����ǃf�B�X�R���Ȃ�

���ʍɂ݂̂炵�����܂�����������1�{��������

>>455 >�z�[�U����H-130

���̃R�e��ANTEX�����f���ɂ��Ă�낤���ǃP�[�u�����ז�������Ƃ����ANTEX�Ɠ�������

�̂�ANTEX�̐�����1�̒l�i�Ŕ��������Ǎ��͂���ȂɈ��Ȃ�

�l�i�Ō����Ȃ璆�����ł��B

AC�A�_�v�^��T12���g����R�e�A�{�ƃn�b�R�[���o���Ă��ꂽ�炫���Ɣ����B

(������6000�~�ȉ���)

H-130�ŏ�IC�p�ɔ��������Ǐ������̂ɂقƂ�ǂ����{�ł��Ȃ���

���܂�ɕ֗��������̂Ŕ����������3�{�ځA��_�͖{�̃l�W����������Ċɂ��Ȃ�

�����Ȃ����̂̓v�����H�p�ɁA�ŋ߂�3D�v�����g�̏C���A����H�Ŋ���

>>452 ���₢�⊴�z���\�����f�ޗ��ɂȂ��

�������̉�b�Ȃ�Ă��ꂪ�唼�����

���ƁA�M�����͒�ʓI���f�����

H-130�͍��ǂ��Ȃ牷���ɂ��Ăق����Ƃ���B

�������z�[�U�������͂��Ă��C������Ȃ����H

OEM���������B

>>461 �M������5ch�Œ�ʓI�Ƀ��|�[�g���Ă�̂��Ă����������B

>>461 >�A�M����

���x����˂��́H

�����̗p�ꂩ�炵�ĊԈ���Ă邯�ǁA�M�����Ȃ�ĕ��C�Ō�����Ђ����狖���Ă����

>>462 >OEM���������B

���X���Ђ���

�R�e������̌����Ă�u�M�����v�ɖ����Ɋ��݂��l������ˁB

>>466 ��`�����Ȃ��Ⴛ���������_�����ł��Ȃ����낤��

������������߂�Ηǂ��̂�

�M�Ɖ��x�̈Ⴂ��������Ȃ���Ђ�����d���Ȃ����Ƃ͎v������

>>467 ���_����Ȃ��Ċ��z�B

���_���ċc�_�̂��߂̂��̂ł����āA����͋c�_����܂ł��Ȃ����Ƃ��Ǝv���B

�R�e�̔M�����́A������d�C��K�X�̃G�l���M�[���ǂꂾ���R�e��ɗ^�����邩�ŗǂ��킯�ŁB

��ʓI�ȑ�����@�ɂ��Ă�JIS�ł���߂ĂȂ����A�e�Ђ܂��܂����낤���ǂˁB

�n�b�R�[��goot���A�������炽�߂�K�v������̂���?