アナログ高周波回路、設計3課

レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。

2013/02/20(水) 00:36:00.78ID:N6/BL2uC

実際に試作するまでは動作が分からない高周波回路。

1本の電線がインダクタンスに見えるあなた。円の中心が50Ωに見える君。

RFはローデかHP、コネクタはHUBER+SUHNER以外はないと思ってるマニアさん。

回路図からは見えない、基板板上の分布定数と戦っている苦労話など、語って下さい。

高周波の関係する話なら、何でもどうぞ。

電気電子の一般的な質問は、専用スレがありますので、そちらで聞いてください。

2774ワット発電中さん

2013/02/20(水) 02:59:42.26ID:uyjUvK3D 2ゲット

2013/02/21(木) 07:16:15.14ID:+P0E9hKb

長さの違う線路を見ると、波長短縮率をかけて遅延差云々と考えてしまいます。

Agilentも捨てがたいけれど、HPは古くてメンテオフが多いけどServiceManualに詳細が記載されているのでHP時代も好きです。

コネクタやケーブルにメーカのこだわりはありませんが、VNAで図って評価します。8753C+85047Aが現役です。もっと高い周波数を図りたい・・・。

Agilentも捨てがたいけれど、HPは古くてメンテオフが多いけどServiceManualに詳細が記載されているのでHP時代も好きです。

コネクタやケーブルにメーカのこだわりはありませんが、VNAで図って評価します。8753C+85047Aが現役です。もっと高い周波数を図りたい・・・。

2013/02/23(土) 01:25:14.87ID:cfq+a1rf

コネクタは、どこがいいんでしょうね。

確かにSUHNERは良いのですが、高いですね。日本製だと、ヒロセとか、若でしょうか。

秋月店頭にあるやつでも、結構行けるのかな。

確かにSUHNERは良いのですが、高いですね。日本製だと、ヒロセとか、若でしょうか。

秋月店頭にあるやつでも、結構行けるのかな。

5774ワット発電中さん

2013/02/28(木) 14:45:22.54ID:W1MCBdqC 質問いいでしょうか。

マイクロストリップラインについてです。

製作記事によく見かける、両面基板のマイクロストリップラインに、

チップLやチップCを付けてフィルタを作る場合です。

幅2.7mmなどの50Ω線路に、直列に1608のチップを付けると、

幅2.7mmから0.8mmに、線路幅が突然変わってしまいます。

これは、マズイことではないのでしょうか?

あるいは「そんな些細なこと、無視だよ」ということなのでしょうか?

パターンの端し部品の境目は、整合が取れなくて反射が発生すると思うのです。

どうでしょうか?

マイクロストリップラインについてです。

製作記事によく見かける、両面基板のマイクロストリップラインに、

チップLやチップCを付けてフィルタを作る場合です。

幅2.7mmなどの50Ω線路に、直列に1608のチップを付けると、

幅2.7mmから0.8mmに、線路幅が突然変わってしまいます。

これは、マズイことではないのでしょうか?

あるいは「そんな些細なこと、無視だよ」ということなのでしょうか?

パターンの端し部品の境目は、整合が取れなくて反射が発生すると思うのです。

どうでしょうか?

2013/03/05(火) 00:02:21.96ID:y20l7UMM

>>5

周波数による

周波数による

2013/03/06(水) 01:06:14.54ID:PwSXYwA0

ネットアナの画面が完全に焼き付いてしまい、電源OFFでもスケールが見える

なんとかならんものか?

なんとかならんものか?

8774ワット発電中さん

2013/03/06(水) 14:42:56.07ID:1XxvZLIQ >>7

修理に出すか、B管を交換

修理に出すか、B管を交換

2013/03/06(水) 23:22:49.98ID:PwSXYwA0

昔、休み時間にスペアナにピンセット挿してFM局聞いてたんだけど、俺だけか?

2013/03/07(木) 12:13:32.79ID:wwuA8HxU

ネットアナでなら

2013/03/07(木) 16:04:56.86ID:vVl7RQDY

今なら言える(まだ990もあるけど)

ネットアナのNコネクタのセンターピンを「ポキッ」と折ったのは、僕です。

6ツ割のNコネでした。Kさん、すみませんでした。

ネットアナのNコネクタのセンターピンを「ポキッ」と折ったのは、僕です。

6ツ割のNコネでした。Kさん、すみませんでした。

2013/03/08(金) 13:31:49.19ID:VIKFbhtf

教えてください。

定在波比 SWRというのがあります。

電圧定在波比ということで、VSWRと言うようです。

電圧定在波があるなら、電流電圧定在波比というのもあるのでしょうか? ISWR。

・考え方的には合っているけど、VSWRだけあれば事足りるから、使われないのか、

・それとも、そもそも電流で考えるのが間違っているのでしょうか?

定在波比 SWRというのがあります。

電圧定在波比ということで、VSWRと言うようです。

電圧定在波があるなら、電流電圧定在波比というのもあるのでしょうか? ISWR。

・考え方的には合っているけど、VSWRだけあれば事足りるから、使われないのか、

・それとも、そもそも電流で考えるのが間違っているのでしょうか?

2013/03/09(土) 06:16:27.72ID:iv2PHdcv

高周波は電力で考えるべき。

便宜上電圧で扱ってるだけ。

便宜上電圧で扱ってるだけ。

14774ワット発電中さん

2013/03/09(土) 12:48:32.36ID:6Y4ELihh ということは、

電流でも全く同様に考えられるけど、たまたま電圧で定義しているだけ、

という理解で良いでしょうか?

電流でも全く同様に考えられるけど、たまたま電圧で定義しているだけ、

という理解で良いでしょうか?

2013/03/10(日) 17:19:16.99ID:vlM+948b

>>14

昔々、検波器に針を付けて伝送線路に刺して検波電圧を測っていた名残、らしいですよ。

導波管にスリットを入れて検波器を付けたものもあったそうです。刺す位置を変えて最大値と

最小値を測ってわり算すればVSWRとなるわけです。

昔々、検波器に針を付けて伝送線路に刺して検波電圧を測っていた名残、らしいですよ。

導波管にスリットを入れて検波器を付けたものもあったそうです。刺す位置を変えて最大値と

最小値を測ってわり算すればVSWRとなるわけです。

2013/03/11(月) 16:45:10.70ID:pW5ui9q4

ありがとうございました。スッキリしました。

なるほど、導波管の定在波は、高校の時に実習でやりました。

あれは電流計でなくて電圧計なんですね。

何が何だかさっぱりの実験でしたが、

端っこのアタッチメントを取り替えて実験したような気がします。

どうもありがとうございました。

なるほど、導波管の定在波は、高校の時に実習でやりました。

あれは電流計でなくて電圧計なんですね。

何が何だかさっぱりの実験でしたが、

端っこのアタッチメントを取り替えて実験したような気がします。

どうもありがとうございました。

2013/03/12(火) 02:36:36.15ID:wTNHzUk/

Mr. Smith まだ使ってる人いる?

それとももっといいソフトある?

それとももっといいソフトある?

2013/03/12(火) 03:30:56.04ID:C3/0S7s6

スミスチャート。当時はよくわからなかった。今でも・・・

2013/03/12(火) 23:58:02.69ID:/uDA99Ce

ネットアナはスミスチャートそのまま画面表示するから

2013/03/13(水) 05:13:41.55ID:YuqgKw/0

>>1

高周波回路の基本は、マッチングとることに尽きますね

Cを入れるか?Lを入れるか?、パラか?シリか?

スミスチャートを理解してないと、できませんからね

回路をシミュレーションしても その通りにならない。

あと基板選びも大切だ

高周波回路の基本は、マッチングとることに尽きますね

Cを入れるか?Lを入れるか?、パラか?シリか?

スミスチャートを理解してないと、できませんからね

回路をシミュレーションしても その通りにならない。

あと基板選びも大切だ

2013/03/13(水) 22:39:18.21ID:EyjSBSmk

>あと基板選びも大切だ

誘電率が一定なら、損失も同じだと思うのですが、

基板によって、良い悪いがあるみたいですね。

製造上、一定にできないのでしょうかね。

誘電率が一定なら、損失も同じだと思うのですが、

基板によって、良い悪いがあるみたいですね。

製造上、一定にできないのでしょうかね。

2013/03/16(土) 12:46:21.66ID:L1A/zLnl

教えてください。

同軸の損失が知りたくて、メーカーのデータシートを見たときに、

1MHzで○○dB/km

10MHzで○○dB/km

100MHzで○○dB/km などが書かれていますが、

1. メーカーによっては、10MHzの1点の周波数でしか書かれていないものもあります。

これを、自分の使いたい周波数での減衰に換算することは、出来るのでしょうか?

例えば-○○dB/decの直線で見積れば良いのでしょうか。

2. それ以上の周波数が書かれていないのは、何故でしょうか?

・そんな周波数で使うように設計していないよ、というメーカーの意図があるため。

・そんな周波数で使うと損失が大きくて、載せたって誰も見ないから載せていない。

3. 一般的な話として、

・送信側のパワーをUPするから、損失は増えても構わない。

反射が大きくても送信端の回路は壊れない。という前提なら、

同軸ケーブルを、減衰の大きい周波数で使っても問題ないと思うのですが、これは正しいでしょうか?

宜しくお願いします

同軸の損失が知りたくて、メーカーのデータシートを見たときに、

1MHzで○○dB/km

10MHzで○○dB/km

100MHzで○○dB/km などが書かれていますが、

1. メーカーによっては、10MHzの1点の周波数でしか書かれていないものもあります。

これを、自分の使いたい周波数での減衰に換算することは、出来るのでしょうか?

例えば-○○dB/decの直線で見積れば良いのでしょうか。

2. それ以上の周波数が書かれていないのは、何故でしょうか?

・そんな周波数で使うように設計していないよ、というメーカーの意図があるため。

・そんな周波数で使うと損失が大きくて、載せたって誰も見ないから載せていない。

3. 一般的な話として、

・送信側のパワーをUPするから、損失は増えても構わない。

反射が大きくても送信端の回路は壊れない。という前提なら、

同軸ケーブルを、減衰の大きい周波数で使っても問題ないと思うのですが、これは正しいでしょうか?

宜しくお願いします

2013/03/16(土) 17:24:31.61ID:HR5Sp3C0

同軸の損失は実測するべし。

メーカー提示は代表値なのであまりアテにしない。

メーカー提示は代表値なのであまりアテにしない。

2013/03/20(水) 21:34:35.93ID:3ximSiyQ

2013/03/21(木) 12:01:12.33ID:VcEBTBvl

まあ>22が電波法違反で捕まっても

俺らには関係ないから問題ないな。

俺らには関係ないから問題ないな。

2013/03/24(日) 11:50:11.32ID:Myv3xruB

なぜ電波法が関係あるん?

27774ワット発電中さん

2013/03/27(水) 02:41:48.54ID:S85pJI/B この業界の関係者は、高出力の話をすると、すぐに電波法を持ち出すのさ。

28のうし

2013/03/27(水) 06:05:30.95ID:/zMY/n/l Qくんを彷彿させて楽しいじゃん♪

29774ワット発電中さん

2013/04/17(水) 03:32:27.96ID:4r2VYl7U 教えてください。

同軸コネクタで、SMAは18GHzまで使えるけどBNCなんて2GHzまでしか使えない、などと言います。

この場合の「使える」「使えない」の基準は、何かあるのでしょうか?

予想するに、

・-3dBになる点を言っている。

・その周波数を超えると、突然ドカンと減衰するわけではなくて、

たぶん10dB/decで減衰していく。

なので、ロス分を余計に投入するのであれば、規定以上の周波数でも

信号を送ることができると思います。

同軸コネクタで、SMAは18GHzまで使えるけどBNCなんて2GHzまでしか使えない、などと言います。

この場合の「使える」「使えない」の基準は、何かあるのでしょうか?

予想するに、

・-3dBになる点を言っている。

・その周波数を超えると、突然ドカンと減衰するわけではなくて、

たぶん10dB/decで減衰していく。

なので、ロス分を余計に投入するのであれば、規定以上の周波数でも

信号を送ることができると思います。

2013/04/17(水) 13:03:31.89ID:3GodnduC

それでいいんじゃないかな。

完璧を目指す人は、SMAでさえ18Gでなく4G止まり、と言う人もいる。

完璧を目指す人は、SMAでさえ18Gでなく4G止まり、と言う人もいる。

2013/04/17(水) 13:22:38.11ID:7Qbq+rwt

リターンロスいくつが基準になってるのかは知らんが3dBってことはないと思う

32774ワット発電中さん

2013/04/17(水) 13:25:05.57ID:3GodnduC >>31

その値って、何か規格があるのでしょうかね。それとも各社バラバラ?。

その値って、何か規格があるのでしょうかね。それとも各社バラバラ?。

2013/04/17(水) 13:30:22.54ID:7Qbq+rwt

2013/04/17(水) 13:37:14.82ID:aXx9hXec

ttp://www.home.agilent.com/upload/cmc_upload/All/5988-8015JA.pdf

この辺りで。

この辺りで。

2013/04/17(水) 22:43:31.79ID:7Qbq+rwt

なるほど

根拠は遮断周波数みたいだからやっぱり-3dBで正しいのか

すまん

根拠は遮断周波数みたいだからやっぱり-3dBで正しいのか

すまん

2013/04/18(木) 01:58:26.19ID:WF8lqz4K

そうなると、その周波数まで使えるワケではなくて、

ロス無し(?)でいこうとするなら、その1/5程度までかな。

ロス無し(?)でいこうとするなら、その1/5程度までかな。

2013/04/18(木) 02:22:16.32ID:8npCd7m9

目的による。周波数カウンタの入力みたいな物なら結構ラフでもOK

38774ワット発電中さん

2013/04/18(木) 03:10:05.61ID:5BMLw0lm でも同じ「50Ω入力」なんだから、そんな違いはないのでは?

2013/04/19(金) 01:43:56.29ID:9ANK0iSC

その50Ωが何GHzまで保証出来るのか、が同軸コネクタの違い

40774ワット発電中さん

2013/04/19(金) 03:51:51.80ID:tnHoOwWh 同軸ケーブルで損失した電力は、何になるのでしょう?

誘電体損・・・誘電体はRでなくてXなので、電力消費はゼロのはず。

銅損・・・・・I^2・Rで熱になる。

誘電体損・・・誘電体はRでなくてXなので、電力消費はゼロのはず。

銅損・・・・・I^2・Rで熱になる。

2013/04/19(金) 17:18:32.74ID:oP6aBTGT

あとは放射と反射

2013/04/19(金) 17:38:25.67ID:f9ZC4m5o

× 誘電体損・・・誘電体はRでなくてXなので、電力消費はゼロのはず。

2013/04/19(金) 22:35:51.85ID:srcX1Ljv

消費エネルギーがゼロなら損とか言わんだろ。誘電損も熱になるよね。

2013/04/19(金) 22:50:48.56ID:FGAcdLhH

じゃあ反射損や放射損も熱になるのかよ!?

2013/04/19(金) 22:52:55.97ID:fuVLpF2D

こまけぇーことはいいんだよ。

2013/04/20(土) 00:48:07.16ID:aCj9eLbj

誘電体が、なんで電力を消費するのでしょう?

位相は90度ではなくて?

位相は90度ではなくて?

2013/04/20(土) 01:24:03.87ID:FFAFIOYX

誘電体の電気分極が電場の変化に追従できなくなり、エネルギーの一部が熱になって損失する

2013/04/20(土) 01:33:40.86ID:FFAFIOYX

ちなみに電子レンジに入れたものが暖まるのも誘電損失現象なのだよフフフ

49774ワット発電中さん

2013/04/20(土) 03:31:01.54ID:HGbl73GX >>47

すごい。メモメモφ(o_o)

ちなみに、なんで周波数が高くなると、同軸やセミリジッドが細くなっていくんでしょうか?

高周波ほど太い同軸を使って、低損失にしないといけない、と近所のOMに聞きました。

なのに、75GHzとか110GHzとか、細いセミリジッドです。

7mm→3.5mm→K...と、ドンドン細くなっていく

すごい。メモメモφ(o_o)

ちなみに、なんで周波数が高くなると、同軸やセミリジッドが細くなっていくんでしょうか?

高周波ほど太い同軸を使って、低損失にしないといけない、と近所のOMに聞きました。

なのに、75GHzとか110GHzとか、細いセミリジッドです。

7mm→3.5mm→K...と、ドンドン細くなっていく

2013/04/20(土) 14:02:58.36ID:UAj2tR3y

同軸は原則的に基本モード(TEMモード)で伝搬させるので、

高次モードの遮断周波数より低い周波数で使う必要がある。

太くなる(= 機械的寸法が大きくなる)ほど高次モードの遮断周波数は低くなるので、

使える周波数の上限も低くなる。

高次モードの遮断周波数より低い周波数で使う必要がある。

太くなる(= 機械的寸法が大きくなる)ほど高次モードの遮断周波数は低くなるので、

使える周波数の上限も低くなる。

2013/04/20(土) 14:16:44.00ID:UAj2tR3y

ちょっと補足。

同軸は原則的に基本モードで伝搬させる、と書いたけど、

伝送線路は同軸に限らず、普通は基本モードで伝搬させる。

基本モードが何かは線路の種類によるけど。

ただ、光の世界ではマルチモードファイバーのように

高次モードも伝搬させるものもある。

同軸は原則的に基本モードで伝搬させる、と書いたけど、

伝送線路は同軸に限らず、普通は基本モードで伝搬させる。

基本モードが何かは線路の種類によるけど。

ただ、光の世界ではマルチモードファイバーのように

高次モードも伝搬させるものもある。

2013/04/21(日) 02:56:24.35ID:80G1pqai

CAL KITって、消耗品?

2013/04/21(日) 07:41:18.55ID:/12xk/ZQ

2013/04/22(月) 15:48:11.48ID:/6YsJC/S

そう言えば、今使ってるCAL KITは、10年以上経つのかな?

果たして正確な測定できてるんだろうか?

交換時期がわからない。

果たして正確な測定できてるんだろうか?

交換時期がわからない。

56774ワット発電中さん

2013/04/22(月) 18:41:48.61ID:JAtk72uQ 校正に出さないの?

2013/04/24(水) 02:48:00.63ID:EYiEKSiz

え!!! CAL KITって校正するもんなの?

2013/04/24(水) 06:10:35.12ID:wDwbjNKK

ネットワークアナライザとcalkitの組で定期校正でしょ。

2013/04/24(水) 10:35:05.56ID:ehBaI4gP

ギャルキットが二組あれば、自前で日常校正はできるよ。

ネットワークの電源ON後、一時間以上してから。

ネットワークの電源ON後、一時間以上してから。

2013/04/24(水) 23:49:54.05ID:HUfTe4gB

まさか測定器のマニュアル読んでないんじゃ・・・

2013/04/24(水) 23:55:15.02ID:qPK549F5

あれ?、おかしいな

と感じたときが換えどき

と感じたときが換えどき

2013/04/25(木) 01:03:49.67ID:mtNkPkYC

>>60

おまえはあの分厚い英文マニュアル、全て読んでるのか?

と、問いたい。

おまえはあの分厚い英文マニュアル、全て読んでるのか?

と、問いたい。

2013/04/26(金) 02:46:54.74ID:YsqmyjbD

2013/04/26(金) 14:17:22.72ID:r7fBMTfa

マイクロ波やってる人って、結構こだわり屋が多いよね。

7mmとか3.5mm、Kコネクタなど、気軽に触らせてくれない。

若い時分に、タバコ吸いながら測定してたら、コネクタ取り上げられた。

タバコのヤニでロスが出るって。

なんだかな〜

7mmとか3.5mm、Kコネクタなど、気軽に触らせてくれない。

若い時分に、タバコ吸いながら測定してたら、コネクタ取り上げられた。

タバコのヤニでロスが出るって。

なんだかな〜

2013/04/26(金) 19:00:49.57ID:oz5y/3Dl

実際問題、ヤニで汚れるからな。しかも喫煙者って手先が不器用な上、大雑把だから

たとえ煙草を咥えて無くても触らせたくないなw

たとえ煙草を咥えて無くても触らせたくないなw

2013/04/26(金) 22:14:39.14ID:wf+GZ1kZ

喫煙者はホントゴミ

以前、鼻くそ食いながら測定してるの見かけたことがある

煙草吸ってる奴って、大抵目の焦点が合ってないよね

以前、鼻くそ食いながら測定してるの見かけたことがある

煙草吸ってる奴って、大抵目の焦点が合ってないよね

2013/04/26(金) 23:20:18.08ID:YsqmyjbD

2013/04/26(金) 23:34:12.30ID:ctiRk2Th

807のシールドをピーカンで作る話はこのスレでいいですか?

2013/04/27(土) 00:22:02.95ID:XDWUT7hX

2013/04/27(土) 00:29:36.30ID:rQSAAFfI

>>67

喫煙者は吐く息が臭いからコネクタが痛むよ。

喫煙者は吐く息が臭いからコネクタが痛むよ。

71774ワット発電中さん

2013/04/27(土) 02:24:01.81ID:XDWUT7hX すわない人にも、くさい人はいっぱいいるけどね。

72774ワット発電中さん

2013/04/27(土) 03:22:54.21ID:fNMlN+xJ なんでタバコが測定誤差の原因になるの?

2013/04/27(土) 14:12:59.46ID:BAVseIHU

普通実験室って禁煙じゃね?

2013/04/27(土) 21:26:18.33ID:9b42xEZk

ホント、たった一人喫煙者が居るだけで、ほんの数年で部屋の壁が茶色になるんだからビックリだ。

75774ワット発電中さん

2013/04/28(日) 00:00:40.62ID:jUTbNE+5 >>73

はるか昔は、喫煙OKだったんよ。

はるか昔は、喫煙OKだったんよ。

2013/04/28(日) 12:48:13.54ID:RcUMrORP

そだね。

1992年くらいから急に世間で禁煙が拡大していったような気がする。

このへんの時期に何かあったっけか。

1992年くらいから急に世間で禁煙が拡大していったような気がする。

このへんの時期に何かあったっけか。

77774ワット発電中さん

2013/04/28(日) 16:05:53.02ID:jUTbNE+5 国の指導が入ったからじゃないかな。

コマーシャルがなくなったのは、それより後だから。

コマーシャルがなくなったのは、それより後だから。

2013/04/28(日) 23:06:48.78ID:KCxuDBoL

ここまで、インピーダンス75Ωの話をする人がいない

2013/04/28(日) 23:13:54.25ID:RcUMrORP

75Ω教は異端

2013/04/28(日) 23:45:59.35ID:ToPW6z6G

まさかこのスレの住人で75Ωを使ってる奴はいないよな?

別に75Ωが悪いと言ってるわけじゃない

念の為だ

別に75Ωが悪いと言ってるわけじゃない

念の為だ

2013/04/28(日) 23:55:13.23ID:NPuAXsnO

テレビ屋は絶滅したか。

82774ワット発電中さん

2013/04/29(月) 00:53:08.61ID:qiyWAQVH 空気を誘電体とする同軸ケーブルで、損失を最低にする点を求めたら75Ωだった。

可とう性を良くするために、ポリエチレンを誘電体とする同軸ケーブルでは、損失を最低にする点を求めたら50Ωだった。

可とう性を良くするために、ポリエチレンを誘電体とする同軸ケーブルでは、損失を最低にする点を求めたら50Ωだった。

2013/04/29(月) 01:05:07.77ID:rKekYXv3

奴ら、dBuで話すからdBmなおいらとはウマが合わん

2013/04/29(月) 12:58:22.47ID:LVvPDU6E

可とう性 って、漢字が出て来ないね。

2013/04/29(月) 15:13:06.29ID:pXXezouv

可撓性

2013/04/29(月) 21:13:42.47ID:LVvPDU6E

ありがとうございます。

確かに難しい字ですね。 ありがとうございます。

確かに難しい字ですね。 ありがとうございます。

2013/04/29(月) 21:17:40.75ID:LVvPDU6E

たびたびすみません。

可撓性の、撓 は訓読みで「たわむ」と読むようです。

可撓性の、撓 は訓読みで「たわむ」と読むようです。

2013/04/30(火) 20:13:28.23ID:GMbY1+cT

ガラエポ基板で今600M帯の回路設計してるオイラが来ましたよ。

外部インターフェースはリターンロス26dB/75Ω以上、

回路はちゃんとdBmでレベルダイヤ考えてますよ。

外部インターフェースはリターンロス26dB/75Ω以上、

回路はちゃんとdBmでレベルダイヤ考えてますよ。

89774ワット発電中さん

2013/04/30(火) 22:29:09.03ID:wsIdEJAy 600MHzとは、割に低いですね。

2013/04/30(火) 23:17:04.71ID:C6w+DV+R

GHz未満は低周波よね

2013/04/30(火) 23:39:14.45ID:BRBOqm0O

マイクロウェーブってなんかつまんなくない?

92774ワット発電中さん

2013/05/01(水) 02:37:18.41ID:7JXh8btg 好きな人は好きなんだけどね。

でも、そういう人はアンプ、あるいは混合や合成、分配とかの回路、

左から右へ一直線の機器ばっかり作ってるね。

でも、そういう人はアンプ、あるいは混合や合成、分配とかの回路、

左から右へ一直線の機器ばっかり作ってるね。

2013/05/04(土) 02:49:47.26ID:mpGX2jIC

>左から右へ一直線の機器ばっかり作ってるね。

回路図は基本左から右じゃないの?。

回路図は基本左から右じゃないの?。

94774ワット発電中さん

2013/05/06(月) 04:14:21.90ID:HMS0g8m0 教えてください。

オシロスコープで矩形波のパルスを見るときに、注意すべき点は、

1. パルスのtr,tfを考慮した、帯域が十分広いお城を使うこと

2. 信号源〜オシロまでのケーブルに注意すること。

2-1) 信号源(出力Z=0)---同軸50Ω------オシロ50Ω入力終端する

2-2) 信号源(出力Z=0)--FETプローブ使用------オシロに接続

だと思います。

このとき、2-1)と2-2)では、どちらが適切な方法でしょうか?

FETプローブは、相手のZが高い時に使うもの、

同軸は、Z=0など低いときに、50Ω抵抗直列にして同軸取り出す

のうち、どちらでも同じ波形が見えると考えています。

上記の考えは正しいでしょうか?

それとも、FETプローブの方が良いのでしょうか?

オシロスコープで矩形波のパルスを見るときに、注意すべき点は、

1. パルスのtr,tfを考慮した、帯域が十分広いお城を使うこと

2. 信号源〜オシロまでのケーブルに注意すること。

2-1) 信号源(出力Z=0)---同軸50Ω------オシロ50Ω入力終端する

2-2) 信号源(出力Z=0)--FETプローブ使用------オシロに接続

だと思います。

このとき、2-1)と2-2)では、どちらが適切な方法でしょうか?

FETプローブは、相手のZが高い時に使うもの、

同軸は、Z=0など低いときに、50Ω抵抗直列にして同軸取り出す

のうち、どちらでも同じ波形が見えると考えています。

上記の考えは正しいでしょうか?

それとも、FETプローブの方が良いのでしょうか?

2013/05/06(月) 08:04:36.81ID:OrrFR8kG

机上ではどっちも正しいと思うが、現時はZ=0なんてありえないから、FETのほうかな。

同軸つないで見る場合は回路を予めそのように作っておく。

同軸つないで見る場合は回路を予めそのように作っておく。

96774ワット発電中さん

2013/05/06(月) 11:02:29.74ID:HMS0g8m0 >>95

ありがとうございます。

>Z=0なんてありえないから、FETのほうかな。

なるほど、確かにそうですね。同軸でやるときは、1608の51Ωを観測点に直結して、

同軸の芯線を直結で半田付けして、取り出しています。ときには453Ωを付けたりして、

負荷を軽くする要にしていますが、いかんせん感度がドンドン落ちてしまいます。

ちなみに、FETプローブもパッシブプローブも、さらにはオシロでも同じだと思いますが、

目的周波数の何倍くらいのを使いますか?

こと矩形波となると、エッジ部分(↑↓部分)は除外したとして、

例えば500MHzの矩形波の場合、帯域1GHzではダメですよね? 1GHzですでに3dB落ちてるので。

5倍くらい上の帯域でしょうか?

いつも、この辺を不安に思いながら波形を観測しています。

ありがとうございます。

>Z=0なんてありえないから、FETのほうかな。

なるほど、確かにそうですね。同軸でやるときは、1608の51Ωを観測点に直結して、

同軸の芯線を直結で半田付けして、取り出しています。ときには453Ωを付けたりして、

負荷を軽くする要にしていますが、いかんせん感度がドンドン落ちてしまいます。

ちなみに、FETプローブもパッシブプローブも、さらにはオシロでも同じだと思いますが、

目的周波数の何倍くらいのを使いますか?

こと矩形波となると、エッジ部分(↑↓部分)は除外したとして、

例えば500MHzの矩形波の場合、帯域1GHzではダメですよね? 1GHzですでに3dB落ちてるので。

5倍くらい上の帯域でしょうか?

いつも、この辺を不安に思いながら波形を観測しています。

97774ワット発電中さん

2013/05/06(月) 11:08:04.06ID:HMS0g8m0 誤記訂正です。

× こと矩形波となると、エッジ部分(↑↓部分)は除外したとして、

○ 矩形波のエッジ部分(↑↓部分)は除外したとして、

× こと矩形波となると、エッジ部分(↑↓部分)は除外したとして、

○ 矩形波のエッジ部分(↑↓部分)は除外したとして、

2013/05/06(月) 13:04:55.49ID:ZUbV1QS2

エッジ部分を除外って、なんで?

エッジの他に何を見るっていうんだよ?

エッジの他に何を見るっていうんだよ?

99774ワット発電中さん

2013/05/06(月) 16:50:16.08ID:xYeSAWd8 エッジの部分をまじめに見ようとすると、とてつもない帯域が必要になるからじゃない?

100774ワット発電中さん

2013/05/06(月) 17:12:00.35ID:ZUbV1QS2 矩形波の何を見たいのかによるな

例えば、単に周波数を確認したいだけならそんなに帯域は必要ないし

オーバーシュートやリンギングを確認するなら↑↓時間に応じたそれなりの帯域がいる

例えば、単に周波数を確認したいだけならそんなに帯域は必要ないし

オーバーシュートやリンギングを確認するなら↑↓時間に応じたそれなりの帯域がいる

101774ワット発電中さん

2013/05/08(水) 01:14:33.42ID:xdg1VVZv 抵抗でアッテネータ作る時のΠ型、T型って何が違うのさ?。

102774ワット発電中さん

2013/05/08(水) 01:28:20.34ID:cpL98Edy 周波数が低い時は等価だろうな。

抵抗値が標準値から拾える値になるとか扱いやすい方を使えば良い。

抵抗値が標準値から拾える値になるとか扱いやすい方を使えば良い。

103774ワット発電中さん

2013/05/08(水) 08:23:58.18ID:wDQHm44a 抵抗値なんてレーザートリミングすれば全く問題ないけどな

104774ワット発電中さん

2013/05/10(金) 03:36:04.05ID:pJsawR8q >>103

自分でやるのですか?

自分でやるのですか?

105774ワット発電中さん

2013/05/10(金) 09:26:11.12ID:vghB1rQ3 勿論

106774ワット発電中さん

2013/05/13(月) 03:04:55.10ID:UW0I4l+0 >>105

詳しいことはよく分からんが、

普通、まあ大体24系列の抵抗を使うよね?

それから外れた抵抗値を得る場合、シリーズやパラにして調整しない?

レーザートリミングは、工場でチップ抵抗を製造する場合のやり方じゃないか

詳しいことはよく分からんが、

普通、まあ大体24系列の抵抗を使うよね?

それから外れた抵抗値を得る場合、シリーズやパラにして調整しない?

レーザートリミングは、工場でチップ抵抗を製造する場合のやり方じゃないか

107774ワット発電中さん

2013/05/13(月) 05:59:41.93ID:OPORzK9v ド素人だから分からないんだろうえど、チップ抵抗に限らずトリミング出来るし、普通に組み立て後の調整に使われる。

半固定が無くせるからコンパクトで安定性も良い。

半固定が無くせるからコンパクトで安定性も良い。

108774ワット発電中さん

2013/05/13(月) 11:34:39.88ID:gnDQeSgk ていうか、多少違っていても、バッドなら影響ないんではない?

レーザートリミングして、VSWRがどれだけ良くなるか。

レーザートリミングして、VSWRがどれだけ良くなるか。

109774ワット発電中さん

2013/05/25(土) 05:25:14.13ID:oMhmkqlE test

110774ワット発電中さん

2013/05/27(月) 00:21:02.31ID:RxJ0vBuV 質問いいですか。

電線で配線をするとき、

1.25SQ-1本の電線を、0.3SQ-4本束にすると、配線の直流抵抗は同じで、

配線のLは1/4になると思うのですが、間違っているでしょうか?

同じように基板のパターンにも、同じ考え方が適用できるでしょうか?

電線で配線をするとき、

1.25SQ-1本の電線を、0.3SQ-4本束にすると、配線の直流抵抗は同じで、

配線のLは1/4になると思うのですが、間違っているでしょうか?

同じように基板のパターンにも、同じ考え方が適用できるでしょうか?

111774ワット発電中さん

2013/05/27(月) 09:42:55.18ID:T06idKr4 >110

いちいち計算してないが、

>束にすると

ワイヤの相互インダクタンス分を忘れてるぞ。

複数本にしてまとめるとトータルのLは大きくなるのが普通。

いちいち計算してないが、

>束にすると

ワイヤの相互インダクタンス分を忘れてるぞ。

複数本にしてまとめるとトータルのLは大きくなるのが普通。

112774ワット発電中さん

2013/05/28(火) 10:32:20.84ID:GkVwDhB4 ありがとうございます。

プリント基板で、GNDパターンを方眼紙のようにするのは、インダクタンス減らしだと思っていますが、

違うでしょうか?

リッツ線は複数本のワイヤーが巻いてありますが、これは表皮効果のための表面積稼ぎでしょうか?

プリント基板で、GNDパターンを方眼紙のようにするのは、インダクタンス減らしだと思っていますが、

違うでしょうか?

リッツ線は複数本のワイヤーが巻いてありますが、これは表皮効果のための表面積稼ぎでしょうか?

113774ワット発電中さん

2013/05/28(火) 13:46:35.61ID:xT+3TtkF 普通に考えて、GNDパターンをメッシュにしたらインダクタンスは上がるだろ。

リッツ線はその通り表面積稼ぎ。

リッツ線はその通り表面積稼ぎ。

114774ワット発電中さん

2013/05/29(水) 10:39:00.08ID:aIVN5B7K GNDメッシュで、L上がる? 本当に?

115774ワット発電中さん

2013/05/29(水) 12:32:00.33ID:8IEsCf0z 信号線の幅が同じならベタGNDに比べてメッシュGNDの方がLは上がるでしょ

もっとも、メッシュGNDは薄い基板において信号線幅を太くするためのテクニックだが

もっとも、メッシュGNDは薄い基板において信号線幅を太くするためのテクニックだが

116774ワット発電中さん

2013/05/29(水) 14:03:27.31ID:XSmQOtcd ベタGNDは基板製作ルールで一定以上面積が有る時はスリット入れろと有ったけど

理由は忘れた。

理由は忘れた。

117774ワット発電中さん

2013/05/29(水) 20:10:13.70ID:8haxnlnk 手はんだすればベタでもおk

118774ワット発電中さん

2013/05/29(水) 20:18:03.71ID:kie2h20z そうでもない

119774ワット発電中さん

2013/05/30(木) 02:48:30.34ID:aYM5P8yU120774ワット発電中さん

2013/05/30(木) 03:34:55.20ID:t/Cl4u+A >>119

高周波電流のループ面積が大きくなるから

高周波電流のループ面積が大きくなるから

121774ワット発電中さん

2013/05/30(木) 03:45:10.04ID:t/Cl4u+A 或いは、信号とGND間の相互インダクタンスが下がり、結果として合成インダクタンスが上がる

と言っても良い。同じ事。

と言っても良い。同じ事。

122774ワット発電中さん

2013/05/30(木) 10:30:48.11ID:aYM5P8yU >>120-121

どうもありがとうございます。

>信号とGND間の相互インダクタンスが下がり、

パターンのLが、他のパターン(GND)と関係があるのがわかりません。

他のパターンと関係なく、単一のパターンで考えるのはまずいでしょうか?

例えば、A○−−−−−○B A-Bの2点間で、幅2mmのパターンをするとき、

単一の2mmベタに比べて、0.5mm×4本並列平行パターンはLが小さくなるかも・・・・

と思うのですが、どうでしょうか。

断面積は2mm幅でどちらも同じで、4本には同相の電流が流れるので、M結合は

関係ないと思いますし、Lが1/4になると思うです。

どうもありがとうございます。

>信号とGND間の相互インダクタンスが下がり、

パターンのLが、他のパターン(GND)と関係があるのがわかりません。

他のパターンと関係なく、単一のパターンで考えるのはまずいでしょうか?

例えば、A○−−−−−○B A-Bの2点間で、幅2mmのパターンをするとき、

単一の2mmベタに比べて、0.5mm×4本並列平行パターンはLが小さくなるかも・・・・

と思うのですが、どうでしょうか。

断面積は2mm幅でどちらも同じで、4本には同相の電流が流れるので、M結合は

関係ないと思いますし、Lが1/4になると思うです。

123774ワット発電中さん

2013/05/30(木) 10:51:39.40ID:lcaFIgpM >122

ならない。いいかげんちゃんと本読めよ。『高速信号ボードの設計』とか。

無限遠の1本の電線として考えるなら ...

1本のインダクタンスを計算するとき、それは自由空間にあるものと仮定する。

本当に1本しかないなら、この仮定はそこそこ正しい。

が、並行にならべられたものの1本のワイヤはもはや自由空間に置かれていないだろ。

周囲の電場の状況を自由空間と同じにするには隣のワイヤに同相電流通す程度じゃだめ。

ならない。いいかげんちゃんと本読めよ。『高速信号ボードの設計』とか。

無限遠の1本の電線として考えるなら ...

1本のインダクタンスを計算するとき、それは自由空間にあるものと仮定する。

本当に1本しかないなら、この仮定はそこそこ正しい。

が、並行にならべられたものの1本のワイヤはもはや自由空間に置かれていないだろ。

周囲の電場の状況を自由空間と同じにするには隣のワイヤに同相電流通す程度じゃだめ。

124774ワット発電中さん

2013/05/30(木) 11:13:41.35ID:lcaFIgpM >122

コイルで考えたほうがいいか。

シールドなコアにワイヤをn回巻いてインダクタンス L が得られるとする。

そのコイルをふたつ並列繋ぎするとインダクタンスは1/2 になる。OK.

同じコアに 2 本、ワイヤをそれぞれ n回巻いて並列繋ぎするとインダクタンスは L になる(1/2 にならない)。

同相ワイヤが近接してる状況ってのはこっち。

コイルで考えたほうがいいか。

シールドなコアにワイヤをn回巻いてインダクタンス L が得られるとする。

そのコイルをふたつ並列繋ぎするとインダクタンスは1/2 になる。OK.

同じコアに 2 本、ワイヤをそれぞれ n回巻いて並列繋ぎするとインダクタンスは L になる(1/2 にならない)。

同相ワイヤが近接してる状況ってのはこっち。

125774ワット発電中さん

2013/06/02(日) 00:03:14.29ID:zuD0a8Cs >>122

4本にわけた配線が、相互にまったく無干渉なら(つまり無限に離れていれば)総和の

インダクタンスは 1/4になる。しかし現実には干渉するわけで、あるワイヤーから出た

磁力線が他ワイヤーを巻き込んだ閉曲線になっている部分は、一本の電線と同じだから

自己インダクタンスとしては一本分。結論としてはインダクタンスは 1本の場合より下がる

けど 1/4とはいかない。

4本にわけた配線が、相互にまったく無干渉なら(つまり無限に離れていれば)総和の

インダクタンスは 1/4になる。しかし現実には干渉するわけで、あるワイヤーから出た

磁力線が他ワイヤーを巻き込んだ閉曲線になっている部分は、一本の電線と同じだから

自己インダクタンスとしては一本分。結論としてはインダクタンスは 1本の場合より下がる

けど 1/4とはいかない。

126774ワット発電中さん

2013/06/02(日) 00:23:32.75ID:3CMDtqNe127774ワット発電中さん

2013/06/02(日) 00:56:32.67ID:lk4Ytlja >>122って大学初年度どころか高校物理レベルだよな・・・

128774ワット発電中さん

2013/06/03(月) 01:46:51.56ID:8AQZ5kdF129774ワット発電中さん

2013/06/05(水) 23:03:35.71ID:nIYdzycP >>127

自分は大学院とか博士レベルだとか自慢したいのね

自分は大学院とか博士レベルだとか自慢したいのね

130774ワット発電中さん

2013/06/09(日) 04:02:24.03ID:ctTzIYpY 銅テープて回路をシールドしても、電磁シールドではないで、携帯電波による影響は

小さくできないと聞きました。本当でしょうか?

小さくできないと聞きました。本当でしょうか?

131774ワット発電中さん

2013/06/09(日) 11:38:20.41ID:gvNDpWh2 そんなことない。

銅箔テープで隙間なく埋めて更にハンダで繋げば更にOK

銅箔テープで隙間なく埋めて更にハンダで繋げば更にOK

132774ワット発電中さん

2013/06/09(日) 11:58:21.67ID:I/labWVb 携帯ごときなら銅箔なんて贅沢せずとも、100均のペラペラアルミホイルで十分

133774ワット発電中さん

2013/06/09(日) 12:49:46.82ID:O0tiGTwR 銅やアルミは、非磁性体なのに? 本当ですか?

134774ワット発電中さん

2013/06/09(日) 14:05:02.20ID:Uf/+1z08 本当だよ

135774ワット発電中さん

2013/06/09(日) 14:24:53.45ID:gvNDpWh2 磁石で10円玉とか1円玉動くだろ?反対に考えれば・・

10円はちょっと重たいから分かりにくいかな?

10円はちょっと重たいから分かりにくいかな?

136774ワット発電中さん

2013/06/10(月) 16:19:00.39ID:tXznEune >>130

電磁波(いわゆる電波、電界と磁界が相互にからみ合いながら進行しているもの)は、

金属箔で簡単にシールドできる。携帯電話の電波はこれ。電磁調理器みたいに、磁力線

を直接相手の鍋にあてるような機構だと、その磁力線をシールドするのはたいへん。

電波と電磁誘導は、接触させなくても遠隔で働くという意味では似ているけれど、少し

違った現象なので、シールドのしかた、効きかたも違ってくる。

電磁波(いわゆる電波、電界と磁界が相互にからみ合いながら進行しているもの)は、

金属箔で簡単にシールドできる。携帯電話の電波はこれ。電磁調理器みたいに、磁力線

を直接相手の鍋にあてるような機構だと、その磁力線をシールドするのはたいへん。

電波と電磁誘導は、接触させなくても遠隔で働くという意味では似ているけれど、少し

違った現象なので、シールドのしかた、効きかたも違ってくる。

137774ワット発電中さん

2013/06/10(月) 16:25:55.71ID:tXznEune 電磁波の場合、シールドの金属表面では必ず磁力線は金属面に平行に発生する。

だから金属箔で閉じた閉局面を作ってやれば、中の磁力線は外に出て来れない。

逆に外の磁力線は中に入れない。非磁性体でも電波を完全にシールドできるのは、

そのため。

だから金属箔で閉じた閉局面を作ってやれば、中の磁力線は外に出て来れない。

逆に外の磁力線は中に入れない。非磁性体でも電波を完全にシールドできるのは、

そのため。

138774ワット発電中さん

2013/06/10(月) 16:32:37.34ID:tXznEune じゃあ金属で覆えばいいのだなと、雑にシールドを設計して、そこに細長い縁とか

穴があると、それに沿って変な電流が流れ、逆に電磁波を呼び込んだり、放射したり

することがある。その性質を逆に使うとスリットアンテナやパッチアンテナになるのだ

が、ともかく、シールドはていねいに作ること。不用意に隙間を作らないこと。

穴があると、それに沿って変な電流が流れ、逆に電磁波を呼び込んだり、放射したり

することがある。その性質を逆に使うとスリットアンテナやパッチアンテナになるのだ

が、ともかく、シールドはていねいに作ること。不用意に隙間を作らないこと。

139774ワット発電中さん

2013/06/10(月) 16:43:38.53ID:tXznEune 電磁波は「完全に」シールドできると書いたが、それは金属の電気抵抗をゼロとした場合。

実際にはゼロではないので、電磁波は金属にある程度しみ込む。金属箔がそれより薄ければ

微弱ながら電波は裏側に漏れる。通常、それは問題にならないレベルだが、気になるなら

2重、3重にシールドする。衛星放送用の同軸ケーブルなどは銅あみ線とアルミホイルで

何重かにシールドしている。

実際にはゼロではないので、電磁波は金属にある程度しみ込む。金属箔がそれより薄ければ

微弱ながら電波は裏側に漏れる。通常、それは問題にならないレベルだが、気になるなら

2重、3重にシールドする。衛星放送用の同軸ケーブルなどは銅あみ線とアルミホイルで

何重かにシールドしている。

140774ワット発電中さん

2013/06/10(月) 23:28:22.76ID:IO+v4mlP >>138-139

銅あみ線とか隙間だらけじゃないですかー

銅あみ線とか隙間だらけじゃないですかー

141774ワット発電中さん

2013/06/11(火) 00:05:21.21ID:JmDcm62i >>140

扱う周波数の波長に対して隙間が十分に小さければ、その隙間はないものと考えてよい。

ただし高い周波数(短い波長)を扱う衛星放送用同軸ではその隙間も問題になると見えて、

アルミ箔でシールドしているのは上で述べたとおり。

扱う周波数の波長に対して隙間が十分に小さければ、その隙間はないものと考えてよい。

ただし高い周波数(短い波長)を扱う衛星放送用同軸ではその隙間も問題になると見えて、

アルミ箔でシールドしているのは上で述べたとおり。

142774ワット発電中さん

2013/06/11(火) 00:11:50.14ID:5pyzP2x4 ド素人の知ったか

143774ワット発電中さん

2013/06/11(火) 00:20:27.16ID:JmDcm62i では玄人のご意見をどうぞ。

144774ワット発電中さん

2013/06/11(火) 03:36:03.90ID:4ikXth0K シールドって難しいですよね。

基板全体を、静電シールドならアルミとか銅の非磁性体でいいけど、

電磁シールドとなると、磁束を通しやすい磁性体でないといけないと思う。

衛星放送の同軸はシールドではなくて、特性インピーダンスを出すためにあると思う。

アルミにしてあるのは、銅線の凸凹がインピーダンスを乱すから・・・・だと思う

基板全体を、静電シールドならアルミとか銅の非磁性体でいいけど、

電磁シールドとなると、磁束を通しやすい磁性体でないといけないと思う。

衛星放送の同軸はシールドではなくて、特性インピーダンスを出すためにあると思う。

アルミにしてあるのは、銅線の凸凹がインピーダンスを乱すから・・・・だと思う

145774ワット発電中さん

2013/06/11(火) 09:55:58.76ID:JmDcm62i >>144

その「電磁シールド」という用語が誤解のもとで、シールド材に導体と磁性体を組み合わせる

ことで*電磁波と静磁場*(性質の異なった 2種類の場)を防ぐのだが、その名称からあたかも電波

すなわち電磁波を防止するには電磁シールドが必要との誤った認識を与えることがある。実際に

は電磁波に対してはその波長に対する侵入長より十分に厚い静電シールド等価のもので遮蔽でき

る。もとの質問者は電磁波には電磁シールド(磁性体によるシールド)が必要なのではないかと

聞いていたようなので、その点を答えた。

その「電磁シールド」という用語が誤解のもとで、シールド材に導体と磁性体を組み合わせる

ことで*電磁波と静磁場*(性質の異なった 2種類の場)を防ぐのだが、その名称からあたかも電波

すなわち電磁波を防止するには電磁シールドが必要との誤った認識を与えることがある。実際に

は電磁波に対してはその波長に対する侵入長より十分に厚い静電シールド等価のもので遮蔽でき

る。もとの質問者は電磁波には電磁シールド(磁性体によるシールド)が必要なのではないかと

聞いていたようなので、その点を答えた。

146774ワット発電中さん

2013/06/11(火) 10:15:43.87ID:JmDcm62i >>144

銅あみ線表面は粗面で、アルミホイル表面は平滑だ。シールド表面を後者で作るほうが

一定のインピーダンスを得るということで理想的だというのは、その通りと思う。

一方で、そのケーブルを通る波長 10cm程度の波から、ミリに満たない、シールドの

粗面が見えるのか、という問題がある。

一方で、2重シールドのケーブルでも銅あみ線 2層でシールドしたものもあり、効果が

認められる。これらのことから、多層シールドの効果は、平滑面ということより、

シールドの目の穴をつぶして遮蔽効果を高めることにあると考え、そのように解説し

た。たしかにこれは専門家の意見を聞きたいところ。

銅あみ線表面は粗面で、アルミホイル表面は平滑だ。シールド表面を後者で作るほうが

一定のインピーダンスを得るということで理想的だというのは、その通りと思う。

一方で、そのケーブルを通る波長 10cm程度の波から、ミリに満たない、シールドの

粗面が見えるのか、という問題がある。

一方で、2重シールドのケーブルでも銅あみ線 2層でシールドしたものもあり、効果が

認められる。これらのことから、多層シールドの効果は、平滑面ということより、

シールドの目の穴をつぶして遮蔽効果を高めることにあると考え、そのように解説し

た。たしかにこれは専門家の意見を聞きたいところ。

147774ワット発電中さん

2013/06/11(火) 10:33:53.35ID:JmDcm62i でこぼこによるインピーダンスの乱れについては波長に比べて小さければ気にしなくてもよい、

といい、シールドの隙間ではそのようなものでも洩れの原因になるといい、一貫性がない

じゃないか、と言われそうなので、注記しておく。

これら波長に比べ十分小さな構造の影響は、波動にとって、無いも同然だが、

それが広く一様に分布していると、物理的にはその平均的性質が得られる。

シールドが粗面ならインピーダンスはそれを含めた平均的なインピーダンスで

扱ってよく、細かな穴があれば、その面積比率で波動を透過させる、不完全な

シールドとなるはず。

といい、シールドの隙間ではそのようなものでも洩れの原因になるといい、一貫性がない

じゃないか、と言われそうなので、注記しておく。

これら波長に比べ十分小さな構造の影響は、波動にとって、無いも同然だが、

それが広く一様に分布していると、物理的にはその平均的性質が得られる。

シールドが粗面ならインピーダンスはそれを含めた平均的なインピーダンスで

扱ってよく、細かな穴があれば、その面積比率で波動を透過させる、不完全な

シールドとなるはず。

148774ワット発電中さん

2013/06/11(火) 10:39:53.20ID:JmDcm62i そういえば昔のイーサーネット(10BASE5)で使った太い黄色い同軸ケーブルは、

箔 + あみ線 + 箔 + あみ線

で 4重にシールドしてあった。もし箔のシールドが平滑面を得るため、というだけ

なら、最内層だけそうするので十分だよね。

箔 + あみ線 + 箔 + あみ線

で 4重にシールドしてあった。もし箔のシールドが平滑面を得るため、というだけ

なら、最内層だけそうするので十分だよね。

149774ワット発電中さん

2013/06/11(火) 11:05:11.37ID:7aBKO2wG シールドは密で厚い方が望ましいけれど、CATV幹線用同軸ケーブルの様な

アルミパイプの外部導体だと加工や取り回しがすごく大変。

多重シールドはシールドの厚さと取り回しの妥協案。

というもっともらしい説明を考え付いた。正しいのかは知らん。

アルミパイプの外部導体だと加工や取り回しがすごく大変。

多重シールドはシールドの厚さと取り回しの妥協案。

というもっともらしい説明を考え付いた。正しいのかは知らん。

150774ワット発電中さん

2013/06/12(水) 03:58:36.00ID:QOGrLj0N シールドには、

静電シールド、電磁シールド、電波シールドの3種類があるらしい。

静電シールド、電磁シールド、電波シールドの3種類があるらしい。

151774ワット発電中さん

2013/06/13(木) 05:34:55.43ID:SufK3dUz >>144

電磁シールドは、透磁率の高い材質を使う必要はない。

電磁シールドを変化する磁界(磁束)が通過しようとする場合、相互誘導(発電の原理)によりシールドにうず(同心円状)電流が流れる。

この電流は、元の磁界を打ち消す方向の磁界を発生させる。

その結果、磁界が(理想的には)0となる。

だから、電磁シールドは良導体で、なおかつうず電流が流れやすいような構造にする。

・通常は静電シールドと同様な構造にするが、場合によっては必ずしも完全に覆う必要はない。

(例えば、棒状のコイルは、小さく完全に覆うとLやQが大幅に下がるため、両端が開いた大き目の筒状のシールドを使う事が多い。

コイルの軸方向への磁束漏れを防ぐ効果は小さくなるが、シールド外面では十分シールドされる。)

・通常は、同じ材質同じ厚さであれば周波数が高くなるほど減衰量は大きくなるが、メッシュでは高い周波数になるほど減衰量が落ちる。

周波数が高ければ高いほど(波長が短ければ短いほど)、大穴だらけwになるため。(うず電流が流れにくくなる)

周波数が低い場合、電磁シールドは効果的ではなくなるため、磁気シールドを施す。

透磁率の高い材質で覆い、漏れ出てくる磁束をシールドの中に導くことで、漏れ磁束を減らす。

(他にも、ショートリングによる起磁力を利用した方法がある。)

>>150

静電シールド、電磁シールド、磁気シールド・・・・だ。

電磁シールドは、透磁率の高い材質を使う必要はない。

電磁シールドを変化する磁界(磁束)が通過しようとする場合、相互誘導(発電の原理)によりシールドにうず(同心円状)電流が流れる。

この電流は、元の磁界を打ち消す方向の磁界を発生させる。

その結果、磁界が(理想的には)0となる。

だから、電磁シールドは良導体で、なおかつうず電流が流れやすいような構造にする。

・通常は静電シールドと同様な構造にするが、場合によっては必ずしも完全に覆う必要はない。

(例えば、棒状のコイルは、小さく完全に覆うとLやQが大幅に下がるため、両端が開いた大き目の筒状のシールドを使う事が多い。

コイルの軸方向への磁束漏れを防ぐ効果は小さくなるが、シールド外面では十分シールドされる。)

・通常は、同じ材質同じ厚さであれば周波数が高くなるほど減衰量は大きくなるが、メッシュでは高い周波数になるほど減衰量が落ちる。

周波数が高ければ高いほど(波長が短ければ短いほど)、大穴だらけwになるため。(うず電流が流れにくくなる)

周波数が低い場合、電磁シールドは効果的ではなくなるため、磁気シールドを施す。

透磁率の高い材質で覆い、漏れ出てくる磁束をシールドの中に導くことで、漏れ磁束を減らす。

(他にも、ショートリングによる起磁力を利用した方法がある。)

>>150

静電シールド、電磁シールド、磁気シールド・・・・だ。

152774ワット発電中さん

2013/06/22(土) 10:38:04.15ID:TFdMdJij 電子に詳しい人がいると思いましたので、質問させてください。

一般的な話で教えてください。

装置のケースの接続は、どのようにすればよいか、知りたいです。

例えば、カーステレオのアンプとか、家庭用のステレオのアンプとか

計測器とか、程度の規模の装置で、

筐体の金属ケースは、内部の電子回路と、どのように接続すべきでしょうか?

以下のような組み合わせを考えました。(もっと他の方法もありそう)

・回路GND(0V)--------------FG ←直接つなぐ

・回路GND(0V)------||------FG ←コンデンサを介してつなぐ

・回路GND(0V) (絶縁) FG ←つながない

回路GNDが直接外に出るのもどうかと思うので、

Cを介した接続かなと思いますが、交流的にはつながってしまい、

ノイズなどを出しやすいし、進入しやすいと思います。

すると、絶縁するのが良いのかな、とも思えてきます。

携帯電話など一見はプラスチックで覆われた装置でも、

内側には導電処理がされています。

一般的に、筐体と回路間は、どのような考えに基づいて、どのように接続するのが良いのでしょうか。

一般的な話で教えてください。

装置のケースの接続は、どのようにすればよいか、知りたいです。

例えば、カーステレオのアンプとか、家庭用のステレオのアンプとか

計測器とか、程度の規模の装置で、

筐体の金属ケースは、内部の電子回路と、どのように接続すべきでしょうか?

以下のような組み合わせを考えました。(もっと他の方法もありそう)

・回路GND(0V)--------------FG ←直接つなぐ

・回路GND(0V)------||------FG ←コンデンサを介してつなぐ

・回路GND(0V) (絶縁) FG ←つながない

回路GNDが直接外に出るのもどうかと思うので、

Cを介した接続かなと思いますが、交流的にはつながってしまい、

ノイズなどを出しやすいし、進入しやすいと思います。

すると、絶縁するのが良いのかな、とも思えてきます。

携帯電話など一見はプラスチックで覆われた装置でも、

内側には導電処理がされています。

一般的に、筐体と回路間は、どのような考えに基づいて、どのように接続するのが良いのでしょうか。

153774ワット発電中さん

2013/06/22(土) 10:43:36.50ID:TA8wadm/ つ ・回路GND(0V)--------------FG ←直接つなぐ

154774ワット発電中さん

2013/06/22(土) 14:10:07.71ID:XQ+EH8em カーステレオはちゃんとした物はケースやシャーシーグランドや電源グランドなどどこでもグランドに繋いでも

問題無い様に成ってるハズ。

何故かと言うと車内では設置時ケースにフレーム繋いだのみでグランド線繋が無かったり車内のフレームには多くの電流や

ノイズ電流が流れてるのでその状態でも性能が出るように確認設計してるから。

さて計測器は例えば測定ベンチなどでは色々な測定器が繋がれていて測定データの最低値を満足するには

一概には言えなくて色々実験して良くなる様にグランド接続や電源プラグの方向や3Pの中点のグランドを浮かすとか

ベンチ机の下に鉄板や銅板を引いたりそのグランドを建物の金属フレームに付けるとかそのベンチで最適に

成る様に環境を作る。

問題無い様に成ってるハズ。

何故かと言うと車内では設置時ケースにフレーム繋いだのみでグランド線繋が無かったり車内のフレームには多くの電流や

ノイズ電流が流れてるのでその状態でも性能が出るように確認設計してるから。

さて計測器は例えば測定ベンチなどでは色々な測定器が繋がれていて測定データの最低値を満足するには

一概には言えなくて色々実験して良くなる様にグランド接続や電源プラグの方向や3Pの中点のグランドを浮かすとか

ベンチ机の下に鉄板や銅板を引いたりそのグランドを建物の金属フレームに付けるとかそのベンチで最適に

成る様に環境を作る。

155774ワット発電中さん

2013/06/22(土) 22:09:57.02ID:2BMWVkqj >>152

これ、難しいのよ。最短で、ループを作らずに、電流を流さずに…。すべて矛盾した

要請なので、万能の正解はない。扱う周波数や用途によって、何を優先するか決まり、

いくつかの定石がある。

たとえばオーディオ機器はループ作るな、電流流すなを最優先するので、入出力端子の

アース電極はケースと絶縁する。内部の回路のアースとケースの接続は「一点」のみ。

ケースの電位だけを決める。ただこれだと入力端子のアースが高周波的に浮いてしまう

ので、端子ひとつずつ、1000pFくらいのコンデンサでケースに接続する。

これ、難しいのよ。最短で、ループを作らずに、電流を流さずに…。すべて矛盾した

要請なので、万能の正解はない。扱う周波数や用途によって、何を優先するか決まり、

いくつかの定石がある。

たとえばオーディオ機器はループ作るな、電流流すなを最優先するので、入出力端子の

アース電極はケースと絶縁する。内部の回路のアースとケースの接続は「一点」のみ。

ケースの電位だけを決める。ただこれだと入力端子のアースが高周波的に浮いてしまう

ので、端子ひとつずつ、1000pFくらいのコンデンサでケースに接続する。

156774ワット発電中さん

2013/06/22(土) 23:40:28.39ID:oHzYM7/6157774ワット発電中さん

2013/06/22(土) 23:53:55.85ID:J8Pjnenx そもそもオーディオ機器はアナログ高周波回路か?

158774ワット発電中さん

2013/06/23(日) 00:21:43.21ID:um6D8KVx 高周波が入ったらワルサをするんで高周波!…というのはキベンw

MHz台まで特性が伸びてる…っつーのが高周波ならやっぱ高周波だけど。

MHz台まで特性が伸びてる…っつーのが高周波ならやっぱ高周波だけど。

159774ワット発電中さん

2013/06/23(日) 00:53:41.69ID:um6D8KVx 面白いんで、ここで聞いてやれwこの件↓なんだけど、

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1349278482/93

ひょっとしてみんなこんな↓具合の「理解」してるの?

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1349278482/95

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1349278482/93

ひょっとしてみんなこんな↓具合の「理解」してるの?

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1349278482/95

160774ワット発電中さん

2013/06/23(日) 11:10:18.74ID:0tsR/ZDd デスクトップPCの、マザーボードの場合は、金属筐体から離れているのか??

161774ワット発電中さん

2013/06/23(日) 16:05:05.86ID:1PsQHCu7 自作PCでマザーボードをスペーサー噛ませずに取り付けて

動かねぇとクレームを出す人がいるらしい

動かねぇとクレームを出す人がいるらしい

162774ワット発電中さん

2013/06/24(月) 07:26:03.49ID:dJqWjyS6 初心者ですが、質問させてください。

スイッチング電源の出力に、「47uF-100uH-10uF」を半田付けして、π型のLPFを付けたところ、

スイッチングノイズが減り、アナログ回路でも使えるほど きれいなDC5Vになりました。

ここで疑問が湧きました。

このLPF後の出力について、以下のように考えましたが、正しいでしょうか?

1. 〜100kHz程度の、10uFが受け持ちできる低周波帯域の負荷電流変化に対しては、

出力インピーダンスはほぼゼロ(10uFで決まる)。

2. 上記1.より上の周波数帯域の負荷電流変化に対しては、

出力の10uFは、もはやCとして機能せず、出力インピーダンスはとても高くなる。

3. デジタル回路など、nsオーダーで負荷電流が変化したときにも、一定の電圧を期待するのは無理。

10uFの周波数特性と、10uF〜負荷の配線のインダクタンスが出るから。

4. 3.の場合は、負荷の直近でf特のよいコンデンサを置くべき。

いかがでしょうか?

スイッチング電源の出力に、「47uF-100uH-10uF」を半田付けして、π型のLPFを付けたところ、

スイッチングノイズが減り、アナログ回路でも使えるほど きれいなDC5Vになりました。

ここで疑問が湧きました。

このLPF後の出力について、以下のように考えましたが、正しいでしょうか?

1. 〜100kHz程度の、10uFが受け持ちできる低周波帯域の負荷電流変化に対しては、

出力インピーダンスはほぼゼロ(10uFで決まる)。

2. 上記1.より上の周波数帯域の負荷電流変化に対しては、

出力の10uFは、もはやCとして機能せず、出力インピーダンスはとても高くなる。

3. デジタル回路など、nsオーダーで負荷電流が変化したときにも、一定の電圧を期待するのは無理。

10uFの周波数特性と、10uF〜負荷の配線のインダクタンスが出るから。

4. 3.の場合は、負荷の直近でf特のよいコンデンサを置くべき。

いかがでしょうか?

163774ワット発電中さん

2013/06/24(月) 14:58:17.98ID:8Tj4iW9P >163

なんかモデル化が中途半端に理想的だなん。

1. 10uFで決まるが「ほぼゼロ」にはならないぞ。1/(2πfC)ちゃんと計算してみ。電源として使うには気になる程度には大きいから。

2. 10uFのSRF以上でインピが上がって来るが、100uHのSRF以下でこっちが下がってくるからトータルでどうなるかは色々。

3. おけ。ただ、配線インダクタンスが遥かに大きいので nsレンジについては遠くの10uFの周波数特性とかほとんど関係ない。

4. おけ。ただ置く「べき」かと強調されると、f特が良すぎるのを複数置くと共振するのでそこそこで、と言わざるをえない。

http://www.elsena.co.jp/elspear/specialist_column/signal_integrity_faq.html 「電源のパスコンの反共振とは何ですか」

なんかモデル化が中途半端に理想的だなん。

1. 10uFで決まるが「ほぼゼロ」にはならないぞ。1/(2πfC)ちゃんと計算してみ。電源として使うには気になる程度には大きいから。

2. 10uFのSRF以上でインピが上がって来るが、100uHのSRF以下でこっちが下がってくるからトータルでどうなるかは色々。

3. おけ。ただ、配線インダクタンスが遥かに大きいので nsレンジについては遠くの10uFの周波数特性とかほとんど関係ない。

4. おけ。ただ置く「べき」かと強調されると、f特が良すぎるのを複数置くと共振するのでそこそこで、と言わざるをえない。

http://www.elsena.co.jp/elspear/specialist_column/signal_integrity_faq.html 「電源のパスコンの反共振とは何ですか」

164774ワット発電中さん

2013/06/26(水) 01:26:28.64ID:wUKHoCB+ 質問なんですけど、コイルの巻き線長が波長と比べて無視できないほど長くなるとコイルはどのような振る舞いをしますか?

インダクタンスは変化するのでしょうか?アンテナっぽくなるのかなと考えましたがよくわかりません。

インダクタンスは変化するのでしょうか?アンテナっぽくなるのかなと考えましたがよくわかりません。

165774ワット発電中さん

2013/06/26(水) 12:26:24.82ID:JYQzL2me >164

波長とコイルの物理サイズの関係の考察はトロ活にもちょっと出てたはず。

コイルL1 -直結- コイルL2 で相互 K = 1

と

コイルL1 -移相器- コイルL2 で相互 K = 1

でトータルのインダクタンスがどう違うか考えれば分かると思うが。

波長とコイルの物理サイズの関係の考察はトロ活にもちょっと出てたはず。

コイルL1 -直結- コイルL2 で相互 K = 1

と

コイルL1 -移相器- コイルL2 で相互 K = 1

でトータルのインダクタンスがどう違うか考えれば分かると思うが。

166774ワット発電中さん

2013/06/26(水) 21:05:06.83ID:cIatHbOU167774ワット発電中さん

2013/06/26(水) 22:31:50.33ID:M6kxzTaL >>162

> スイッチング電源の出力に、「47uF-100uH-10uF」を半田付けして、π型のLPFを付けたところ、

> スイッチングノイズが減り、アナログ回路でも使えるほど きれいなDC5Vになりました。

残念ながら、そういうことはまず無いのよ。フィルター入れると、SW電源のGNDと出力の間は

きれいになるけど、SW電源は、大地GNDと出力GNDの間にとんでもないノイズ出してるのよ。

それはπ型フィルターでは除けないのよ。AC入力や出力にコモンモード・ノイズ・フィルター

をいれると少しはよくなるけど、完全にはできないのよ。このコモンモード・ノイズは

測定すること自体、むずかしいけど、確実にあるのよ。精密を要する回路には SW電源は

使えないのよ。

> スイッチング電源の出力に、「47uF-100uH-10uF」を半田付けして、π型のLPFを付けたところ、

> スイッチングノイズが減り、アナログ回路でも使えるほど きれいなDC5Vになりました。

残念ながら、そういうことはまず無いのよ。フィルター入れると、SW電源のGNDと出力の間は

きれいになるけど、SW電源は、大地GNDと出力GNDの間にとんでもないノイズ出してるのよ。

それはπ型フィルターでは除けないのよ。AC入力や出力にコモンモード・ノイズ・フィルター

をいれると少しはよくなるけど、完全にはできないのよ。このコモンモード・ノイズは

測定すること自体、むずかしいけど、確実にあるのよ。精密を要する回路には SW電源は

使えないのよ。

168774ワット発電中さん

2013/06/26(水) 23:01:29.78ID:O6sngWRf 知ったか乙

169774ワット発電中さん

2013/06/27(木) 00:51:23.37ID:G2L+De/H ノイズの話はEMCスレでやれ

170774ワット発電中さん

2013/06/30(日) 21:59:55.96ID:40L+Pr44 ノイズと高周波は、密接な関係だよ。

高周波のセンスのないEMCスレは、お腹いっぱいです。

高周波のセンスのないEMCスレは、お腹いっぱいです。

171774ワット発電中さん

2013/07/02(火) NY:AN:NY.ANID:WwOnbNBE センスがあっても自称でしかないから、このレベル

172774ワット発電中さん

2013/07/04(木) NY:AN:NY.ANID:S1B9idbe FETの高速スイッチングのおかげで、入力信号にノイズ。誤判定の嵐です。

なるべく小レベルまで取れるようにしろという指示ですが、ノイズが取れません。

土曜日からずっとやってます。今日も帰れません。

なるべく小レベルまで取れるようにしろという指示ですが、ノイズが取れません。

土曜日からずっとやってます。今日も帰れません。

173774ワット発電中さん

2013/07/04(木) NY:AN:NY.ANID:GmAlfHXq もう少し詳しく現象を書くとひょっとしたら何か意見が来るかもね?

例えばFETの高速スイッチングって何?何の動作?回路?

入力信号って入力は何? そこは高速なのか?

など

例えばFETの高速スイッチングって何?何の動作?回路?

入力信号って入力は何? そこは高速なのか?

など

174774ワット発電中さん

2013/07/04(木) NY:AN:NY.ANID:zMKjVOb5 意見を求めてる訳じゃ無いだろ。

自分の無能をつぶやいてるだけ。

自分の無能をつぶやいてるだけ。

175774ワット発電中さん

2013/07/04(木) NY:AN:NY.ANID:MV938603 >>174

残念ながら、そう思わざるを得ないな。

回路自体の概要はもちろん、ある程度実装の詳細が分からなければ、アドバイスのしようがない。

ノイズ対策は、根本原因を捕まえない限り、割れ鍋に綴じ蓋・・・w

直接輻射・グランドループ・配線(パターン)の構造によって生じるコモンモードノイズの混入・電源他からの回り込み・他……、さあどれだw

残念ながら、そう思わざるを得ないな。

回路自体の概要はもちろん、ある程度実装の詳細が分からなければ、アドバイスのしようがない。

ノイズ対策は、根本原因を捕まえない限り、割れ鍋に綴じ蓋・・・w

直接輻射・グランドループ・配線(パターン)の構造によって生じるコモンモードノイズの混入・電源他からの回り込み・他……、さあどれだw

176774ワット発電中さん

2013/07/04(木) NY:AN:NY.ANID:lin7OK7t つかスレチ

177774ワット発電中さん

2013/07/05(金) NY:AN:NY.ANID:wqkNrQrU 172です。

何も進展が無いまま、1日が過ぎました。

午後、通信のグループがUSBでエラーが出ると言い出しました。

このノイズのせいでは無いと思いますが、

とあえずケーブルに団子を3つばかし入れておきました。

雨で帰宅指示が出ましたので、今日は帰れました。

何も進展が無いまま、1日が過ぎました。

午後、通信のグループがUSBでエラーが出ると言い出しました。

このノイズのせいでは無いと思いますが、

とあえずケーブルに団子を3つばかし入れておきました。

雨で帰宅指示が出ましたので、今日は帰れました。

178774ワット発電中さん

2013/07/05(金) NY:AN:NY.ANID:dbslx963179774ワット発電中さん

2013/07/05(金) NY:AN:NY.ANID:bagMgoZO 無能自慢も日記もいらねえよボケ

判ってると思うが業務絡みの質問はNG

判ってると思うが業務絡みの質問はNG

180774ワット発電中さん

2013/07/05(金) NY:AN:NY.ANID:d+6pzGcR 変なプライドは捨ててEMCスレで質問したほうがいいんじゃないですかねえ(ホジホジ

あいつら一応ノイズの専門家なわけだし(パクリ

あいつら一応ノイズの専門家なわけだし(パクリ

181774ワット発電中さん

2013/07/05(金) NY:AN:NY.ANID:BkvYhY5/ >180

住民重複してないんだな。

向こうでもグダって全スルーなわけで。

住民重複してないんだな。

向こうでもグダって全スルーなわけで。

182774ワット発電中さん

2013/07/08(月) NY:AN:NY.ANID:02sgzRfn 初心者ですが、教えてください。

オシロを使って、100Vの電源の電圧変動を測定したいと思います。

変動の周期(周波数)は1ns〜5ns程度(1GHz〜200MHz)の変化です。

以下の方法を考えました。

対象となる電源線の(+)---100k--同軸中心======(同軸)=====オシロ(50Ω)

対象となる電源線の(-)---同軸あみ

分圧比として、100k/50=2000なので、10mv/div→20V/divとして読もうと考えています。

正確には、99.950Ωの抵抗が必要ですが、誤差と考えて100kを使います。

本当はもっと低い抵抗を使うべきかもしれませんが、オシロの内蔵抵抗50Ωが

焼けてしまうと困るので、1V程度に抑えるために高抵抗にしています。

心配しているのは、

100kの抵抗(もちろんチップ抵抗)の抵抗値が大きいので、

nsオーダーに信号振幅は落ちて(鈍って)しまわないか?ということです。

(オシロは、5GHz帯域、10GSPSのデジタルオシロです)

宜しくお願いします。

オシロを使って、100Vの電源の電圧変動を測定したいと思います。

変動の周期(周波数)は1ns〜5ns程度(1GHz〜200MHz)の変化です。

以下の方法を考えました。

対象となる電源線の(+)---100k--同軸中心======(同軸)=====オシロ(50Ω)

対象となる電源線の(-)---同軸あみ

分圧比として、100k/50=2000なので、10mv/div→20V/divとして読もうと考えています。

正確には、99.950Ωの抵抗が必要ですが、誤差と考えて100kを使います。

本当はもっと低い抵抗を使うべきかもしれませんが、オシロの内蔵抵抗50Ωが

焼けてしまうと困るので、1V程度に抑えるために高抵抗にしています。

心配しているのは、

100kの抵抗(もちろんチップ抵抗)の抵抗値が大きいので、

nsオーダーに信号振幅は落ちて(鈍って)しまわないか?ということです。

(オシロは、5GHz帯域、10GSPSのデジタルオシロです)

宜しくお願いします。

183774ワット発電中さん

2013/07/08(月) NY:AN:NY.ANID:/iR64qL5 50Ωじゃ無くてプローブ直ではダメなの?

オシロのグランドはどこに繋がってるのか? オシロの電源をフローティング(絶縁トランス等)

必要?

オシロのグランドはどこに繋がってるのか? オシロの電源をフローティング(絶縁トランス等)

必要?

184774ワット発電中さん

2013/07/08(月) NY:AN:NY.ANID:2Et7egOh そもそも測定器の使い方が間違ってる。会社の同僚か上司に聞けよ。

185774ワット発電中さん

2013/07/08(月) NY:AN:NY.ANID:LLcx+JUT186774ワット発電中さん

2013/07/09(火) NY:AN:NY.ANID:aTCailPj 自分の文章読解力が全然ダメなんだと自覚した

187774ワット発電中さん

2013/07/09(火) NY:AN:NY.ANID:3mQy4MOk188774ワット発電中さん

2013/07/10(水) NY:AN:NY.ANID:MBda44oh オイオイ

189774ワット発電中さん

2013/07/13(土) NY:AN:NY.ANID:z+ji7ziW >181

ようやく規制がとけたが、RFが専門でEMC対策に駆り出される自分のような人間がよのなかには結構いるはず。

EMCスレはあんまりRF屋多くなさそうなんだけどね…

トラブル起きると呼ばれるんだが、小型アンテナやってるとEMCの対策をすぐ思いつくのが有利な点。

あと高周波といっても、マイクロ波領域扱ってる人なんかはおかしな

基板にしたりしないので安心できるような。

HFとかVHFくらいまでだと、俺超電磁理論でワケワカメな基板が出来上がって

パニックに…ということが

ようやく規制がとけたが、RFが専門でEMC対策に駆り出される自分のような人間がよのなかには結構いるはず。

EMCスレはあんまりRF屋多くなさそうなんだけどね…

トラブル起きると呼ばれるんだが、小型アンテナやってるとEMCの対策をすぐ思いつくのが有利な点。

あと高周波といっても、マイクロ波領域扱ってる人なんかはおかしな

基板にしたりしないので安心できるような。

HFとかVHFくらいまでだと、俺超電磁理論でワケワカメな基板が出来上がって

パニックに…ということが

190774ワット発電中さん

2013/07/13(土) NY:AN:NY.ANID:sHG9gB1C 俺超電磁理論・・・・ほう。興味がw

191774ワット発電中さん

2013/07/13(土) NY:AN:NY.ANID:z+ji7ziW 「一点アースでデジタルとアナログを分離するんだよ。それくらいも知らないのか」と申して、

アナログ領域とデジタル領域でGNDを分ける(切れ目を入れる)。

でも2領域間に信号線を渡して平気な顔

当然ながらEMIもアウトだし、自家中毒で性能もイマイチだし。

有無を言わさずベタGNDにしてとりあえず解決した

あと「フレームと基板も浮かせて一点で接地すればESDも大丈夫に木間照るだろjk」

ケースからコネクタが何個も口を覗かせているのに、コネクタの位置関係も

見ないでとにかく1点で繋げば良いの一点張り。

基板の四隅を金属ネジ+スペーサでフレームに落として解決。

低周波アナログの人って電気の流れ方が違って見えるらしいね。

アナログ領域とデジタル領域でGNDを分ける(切れ目を入れる)。

でも2領域間に信号線を渡して平気な顔

当然ながらEMIもアウトだし、自家中毒で性能もイマイチだし。

有無を言わさずベタGNDにしてとりあえず解決した

あと「フレームと基板も浮かせて一点で接地すればESDも大丈夫に木間照るだろjk」

ケースからコネクタが何個も口を覗かせているのに、コネクタの位置関係も

見ないでとにかく1点で繋げば良いの一点張り。

基板の四隅を金属ネジ+スペーサでフレームに落として解決。

低周波アナログの人って電気の流れ方が違って見えるらしいね。

192774ワット発電中さん

2013/07/13(土) NY:AN:NY.ANID:1o/KSvpf 低周波の奴らは本当にアホだな

193774ワット発電中さん

2013/07/14(日) NY:AN:NY.ANID:I7WknQcT194774ワット発電中さん

2013/07/14(日) NY:AN:NY.ANID:DW+8z0sa >1点で繋げば良いの一点張り

と、いつも言ってんですね ミ ' ω`ミ

と、いつも言ってんですね ミ ' ω`ミ

195774ワット発電中さん

2013/07/14(日) NY:AN:NY.ANID:dN5G3hbB >193

アホはデムパに勝てんぞ?

アホはデムパに勝てんぞ?

196774ワット発電中さん

2013/07/14(日) NY:AN:NY.ANID:G47iNZtW オーディオ回路で-100dB以上ノイズや歪やセパレーションとか出すには共通インピーダンスを排除して

一点アースで無いと成らない。

オーディオ回路からは高周波ノイズは基本的に出ないのでデジタル回路と分けて信号経路では抵抗だけでも

高周波成分が落ちるし最近ではフェライトビーズやらEMC用部品が昔より有るので

最初から想定すれば特に困ることは無いハズ。

一点アースで無いと成らない。

オーディオ回路からは高周波ノイズは基本的に出ないのでデジタル回路と分けて信号経路では抵抗だけでも

高周波成分が落ちるし最近ではフェライトビーズやらEMC用部品が昔より有るので

最初から想定すれば特に困ることは無いハズ。

197774ワット発電中さん

2013/07/15(月) NY:AN:NY.ANID:eWFVTSs9 >193

もちろん教えてるよ〜

資料も作って社内研修の講師も担当して。

低周波アナログ担当でも物分かりの良い人はちゃんと居て、原理から説明したら

すんなり対応してくれる人はいる。

あと、デジタル屋も何割かは話について来てくれるし、わかんない人は

(元々ロジック以外興味ないので)こちらにお任せで言うとおりにしてくれる。

困ったちゃんは自称ベテランアナログ低周波技術者で、人の話を聞かない人なんだなぁ。

「一点アースは上手く行くから上手く行くんだ」みたいな。

我は正しい。故に我は正しい。とかそんなん相手にするのも疲れた。

もちろん教えてるよ〜

資料も作って社内研修の講師も担当して。

低周波アナログ担当でも物分かりの良い人はちゃんと居て、原理から説明したら

すんなり対応してくれる人はいる。

あと、デジタル屋も何割かは話について来てくれるし、わかんない人は

(元々ロジック以外興味ないので)こちらにお任せで言うとおりにしてくれる。

困ったちゃんは自称ベテランアナログ低周波技術者で、人の話を聞かない人なんだなぁ。

「一点アースは上手く行くから上手く行くんだ」みたいな。

我は正しい。故に我は正しい。とかそんなん相手にするのも疲れた。

198774ワット発電中さん

2013/07/15(月) NY:AN:NY.ANID:7rRSmxI+199774ワット発電中さん

2013/07/15(月) NY:AN:NY.ANID:Ipg6L81G > 困ったちゃんは自称ベテランアナログ低周波技術者で、

>人の話を聞かない人なんだなぁ。

> 「一点アースは上手く行くから上手く行くんだ」みたいな。

一週間くらい電波暗室に監禁して「おまえが自力で絶対直せ」でおk

こっちは大抵3日で折れる

>人の話を聞かない人なんだなぁ。

> 「一点アースは上手く行くから上手く行くんだ」みたいな。

一週間くらい電波暗室に監禁して「おまえが自力で絶対直せ」でおk

こっちは大抵3日で折れる

200774ワット発電中さん

2013/07/17(水) NY:AN:NY.ANID:QbcQJvlJ 速やかに引導渡してやれよw

年寄りは修正利かないから、時間の無駄。

年寄りは修正利かないから、時間の無駄。

201774ワット発電中さん

2013/07/18(木) NY:AN:NY.ANID:R7jXpDRN ADコンバーターの所でAGNDとDGNDを接続するのを、

一点アースと言いますか?

一点アースと言いますか?

202774ワット発電中さん

2013/07/18(木) NY:AN:NY.ANID:7qB86buu >>「一点アースは上手く行くから上手く行くんだ」

そう言う人は実際それで困っていないんだと思うが。

そう言う人は実際それで困っていないんだと思うが。

203774ワット発電中さん

2013/07/18(木) NY:AN:NY.ANID:oVv8dU8q その人は困らなくても周りが困るだろ。

この間の爺は、波形を見せて指摘しても「おかしくない」の一点張りで話が通じない。

結果的に辞めてもらった訳だけど、派遣会社からも駄目だしされたのに、辞めさせられた事に納得してないとの事w

本人の中の世界では困ってないのかもしれないが、給料が貰えない状態でも困ってないんだろうかw

この間の爺は、波形を見せて指摘しても「おかしくない」の一点張りで話が通じない。

結果的に辞めてもらった訳だけど、派遣会社からも駄目だしされたのに、辞めさせられた事に納得してないとの事w

本人の中の世界では困ってないのかもしれないが、給料が貰えない状態でも困ってないんだろうかw

204774ワット発電中さん

2013/07/18(木) NY:AN:NY.ANID:2OrX4bAS うざ

205774ワット発電中さん

2013/07/18(木) NY:AN:NY.ANID:NMSulDxA 爺w

206774ワット発電中さん

2013/07/18(木) NY:AN:NY.ANID:SGJ3a4c/ 採用したやつがミスったんだろー

昔のメーカーの技術部門でも使える奴は2〜3割

その他は雑用係り

昔のメーカーの技術部門でも使える奴は2〜3割

その他は雑用係り

207774ワット発電中さん

2013/07/19(金) NY:AN:NY.ANID:CWpLFLZq >使える奴は2〜3割

今でも変わらないでしょう。今はもっと低いでしょうか。

>雑用係り → 雑用係 ね。

今でも変わらないでしょう。今はもっと低いでしょうか。

>雑用係り → 雑用係 ね。

208774ワット発電中さん

2013/07/19(金) NY:AN:NY.ANID:65ioeV0k209774ワット発電中さん

2013/07/19(金) NY:AN:NY.ANID:0daR1XYL >199

3ヶ月くらいジタバタした挙句ヘルプ要請が来たので、

ベタGND化とフレーム接地追加とコネクタのGNDをきちんととるのを

やったらあっさり収まった部署の案件では、以来素直に話を聞いてくれるようになった。

ホントに酷いのは一部で、そういうのはもうどうにもならない希ガス

>196程度の事も言えない(何dBの結合でアウトとか、何mV乗ったらとか解らないでとにかくああしろこうしろ言う)割には、絶対に自分が正しいという居丈高な態度なんだよなぁ。

高圧的な態度は、自分が何も知らないことを知られたくないが故なのかという感じ。

回路図とか、データシートをそのままコピペしてくるしね。

3ヶ月くらいジタバタした挙句ヘルプ要請が来たので、

ベタGND化とフレーム接地追加とコネクタのGNDをきちんととるのを

やったらあっさり収まった部署の案件では、以来素直に話を聞いてくれるようになった。

ホントに酷いのは一部で、そういうのはもうどうにもならない希ガス

>196程度の事も言えない(何dBの結合でアウトとか、何mV乗ったらとか解らないでとにかくああしろこうしろ言う)割には、絶対に自分が正しいという居丈高な態度なんだよなぁ。

高圧的な態度は、自分が何も知らないことを知られたくないが故なのかという感じ。

回路図とか、データシートをそのままコピペしてくるしね。

210774ワット発電中さん

2013/07/19(金) NY:AN:NY.ANID:co0//KOy 低周波アナログ爺の例

http://ww6.tiki.ne.jp/~funabashi/syumino.html

http://ww6.tiki.ne.jp/~funabashi/syumino.html

211774ワット発電中さん

2013/07/19(金) NY:AN:NY.ANID:CWpLFLZq212774ワット発電中さん

2013/07/19(金) NY:AN:NY.ANID:aZCj5Drx おいおい、フナバシ様は偉大なお方やで

213774ワット発電中さん

2013/07/21(日) NY:AN:NY.ANID:OuBpSk+z どんな人なのか、興味がある。

214774ワット発電中さん

2013/07/28(日) NY:AN:NY.ANID:qkIptPkC 技術もあるんだろうけど、あれだけ「バカだ、アホだ」と書くのだから、

人間づきあいが、難しい人かもしれんな。

人間づきあいが、難しい人かもしれんな。

215774ワット発電中さん

2013/07/29(月) NY:AN:NY.ANID:235BSIZI ここで非難している奴らも同類

同族嫌悪ってやつか

同族嫌悪ってやつか

216774ワット発電中さん

2013/07/31(水) NY:AN:NY.ANID:K7sPAS76 ようやく規制解除だ…

>211

197=209。

全員に一度に教える訳にも行かないので、教育は長い目でじっくりやるしか…

大体ダメな人は受講しないから(以下略

>211

197=209。

全員に一度に教える訳にも行かないので、教育は長い目でじっくりやるしか…

大体ダメな人は受講しないから(以下略

217774ワット発電中さん

2013/08/07(水) NY:AN:NY.ANID:87JuD5o8 ウチの現場で先日論争になったのが

Dipole antennaの絶対利得。

2.14dBi派と2.15dBi派に別れての宗教論争に発展してしまったのだが、

そもそも理論値なのに値が異なるんか教えてエロい人。

Dipole antennaの絶対利得。

2.14dBi派と2.15dBi派に別れての宗教論争に発展してしまったのだが、

そもそも理論値なのに値が異なるんか教えてエロい人。

218774ワット発電中さん

2013/08/07(水) NY:AN:NY.ANID:ttarbNZ/ 暇な現場だなー

どっちにしたって計測器の精度が無理。

どっちにしたって計測器の精度が無理。

219774ワット発電中さん

2013/08/07(水) NY:AN:NY.ANID:tCDnWgo8 誤差の範囲。そんな事に時間を掛けられるなんて、よっぽど暇な会社だな。

220774ワット発電中さん

2013/08/07(水) NY:AN:NY.ANID:ttarbNZ/ ここでは正確には2.14って書いてるね

ttp://www.ne.jp/asahi/yokohama/cwl/ant.html

ttp://www.ne.jp/asahi/yokohama/cwl/ant.html

221774ワット発電中さん

2013/08/07(水) NY:AN:NY.ANID:xyxmEfPo >>217

2.15dBiなんて、どこから出てきたんだw

2.15dBiなんて、どこから出てきたんだw

222774ワット発電中さん

2013/08/08(木) NY:AN:NY.ANID:i9Yh8qfM やばい>>217を特定してしまったかもしれん

223774ワット発電中さん

2013/08/10(土) NY:AN:NY.ANID:hCdGYlKN 昔トラ技で見たことがあるが、電波法無銭設備規則に書かれてるから日本では2.14dBiに、

欧米では2.15dBiになるんだと。確かにwikipedia見ても日本語版だけ2.14dBになってる。

日本法律の慣例で10log(1.64)=2.1484...の端数を切り捨てるとかなんとか。

欧米では2.15dBiになるんだと。確かにwikipedia見ても日本語版だけ2.14dBになってる。

日本法律の慣例で10log(1.64)=2.1484...の端数を切り捨てるとかなんとか。

224774ワット発電中さん

2013/08/11(日) NY:AN:NY.ANID:aVweeJDC 1.64は、どこから来るの?

225774ワット発電中さん

2013/09/01(日) 15:47:46.43ID:18cm0iy5 暇なんでググッたらこんなの出てきた

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0072321032/62577/ch02_011_056.pdf

のp25によると、絶対利得1.64の理論値は120/Rで、Rは半波長ダイポールアンテナの放射抵抗

Rの理論値は

http://www.ie.itcr.ac.cr/acotoc/Maestria_en_Computacion/Sistemas_de_Comunicacion_II/Material/Biblio1/chapter%2013.pdf

のp10にあるけどおよそ73.12Ω

だから絶対利得は正確にはlog(120/73.12)=log(1.641...)=2.151dBi

2.15dBi派の勝ち

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0072321032/62577/ch02_011_056.pdf

のp25によると、絶対利得1.64の理論値は120/Rで、Rは半波長ダイポールアンテナの放射抵抗

Rの理論値は

http://www.ie.itcr.ac.cr/acotoc/Maestria_en_Computacion/Sistemas_de_Comunicacion_II/Material/Biblio1/chapter%2013.pdf

のp10にあるけどおよそ73.12Ω

だから絶対利得は正確にはlog(120/73.12)=log(1.641...)=2.151dBi

2.15dBi派の勝ち

226774ワット発電中さん

2013/09/01(日) 16:58:12.23ID:DqqMHirj 別にどっちでもいいわ

227774ワット発電中さん

2013/09/02(月) 01:33:04.55ID:YbMzOZwT 教えてください。

ネットワークアナライザは使ったことがないので、質問なんですが、

カタログを見ると、表示画面の横軸が、100MHz/div SPAN1000MHzのように

リニアスケールになっています。周波数特性などを表す図表では、

横軸Log目盛だと思います。なぜリニアスケールなのでしょうか?

また、リニアスケールの表示はできないのでしょうか?

もし、Logスケールができるとしたら、それは1〜10〜100のようにになりますか?

それとも1以外の数値、3MHz〜30MHz〜300MHzという感じにもできるのでしょうか?

さらに、3MHz〜650MHzとか半端なスケール設定もできるのでしょうか?

ネットワークをお持ちの方、仕事で使っていらっしゃる方、どうぞ宜しくお願いします。

ネットワークアナライザは使ったことがないので、質問なんですが、

カタログを見ると、表示画面の横軸が、100MHz/div SPAN1000MHzのように

リニアスケールになっています。周波数特性などを表す図表では、

横軸Log目盛だと思います。なぜリニアスケールなのでしょうか?

また、リニアスケールの表示はできないのでしょうか?

もし、Logスケールができるとしたら、それは1〜10〜100のようにになりますか?

それとも1以外の数値、3MHz〜30MHz〜300MHzという感じにもできるのでしょうか?

さらに、3MHz〜650MHzとか半端なスケール設定もできるのでしょうか?

ネットワークをお持ちの方、仕事で使っていらっしゃる方、どうぞ宜しくお願いします。

228774ワット発電中さん

2013/09/02(月) 12:22:31.97ID:9OWWz+uO >>227

>カタログを見ると、表示画面の横軸が、100MHz/div SPAN1000MHzのように

>リニアスケールになっています。周波数特性などを表す図表では、

>横軸Log目盛だと思います。なぜリニアスケールなのでしょうか?

実は測定物の周波数特性がfc xxxxMHz ± xxMHz なんて事が多いのでリニアスケールの

方が便利な事の方が多いです。横軸Logを取るようなオクターブを超える製品の測定ははあまり

無いし、有ってもケーブルとかだと低い周波数には何もないからリニアでOK。たまにLPF+HPFで

カットオフが20倍違うとか、その場合は sweep をLogにして横軸Logで表示します。

>もし、Logスケールができるとしたら、それは1〜10〜100のようにになりますか?

>それとも1以外の数値、3MHz〜30MHz〜300MHzという感じにもできるのでしょうか?

>さらに、3MHz〜650MHzとか半端なスケール設定もできるのでしょうか?

とりあえずHP/Agilentのは半端な設定も出来ます。でも3〜650MHzなら3MHz〜1GHzとしちゃう

かな。後ろの方が詰まってくるのでちょっと見辛いかと思います。

>カタログを見ると、表示画面の横軸が、100MHz/div SPAN1000MHzのように

>リニアスケールになっています。周波数特性などを表す図表では、

>横軸Log目盛だと思います。なぜリニアスケールなのでしょうか?

実は測定物の周波数特性がfc xxxxMHz ± xxMHz なんて事が多いのでリニアスケールの

方が便利な事の方が多いです。横軸Logを取るようなオクターブを超える製品の測定ははあまり

無いし、有ってもケーブルとかだと低い周波数には何もないからリニアでOK。たまにLPF+HPFで

カットオフが20倍違うとか、その場合は sweep をLogにして横軸Logで表示します。

>もし、Logスケールができるとしたら、それは1〜10〜100のようにになりますか?

>それとも1以外の数値、3MHz〜30MHz〜300MHzという感じにもできるのでしょうか?

>さらに、3MHz〜650MHzとか半端なスケール設定もできるのでしょうか?

とりあえずHP/Agilentのは半端な設定も出来ます。でも3〜650MHzなら3MHz〜1GHzとしちゃう

かな。後ろの方が詰まってくるのでちょっと見辛いかと思います。

229774ワット発電中さん

2013/09/02(月) 13:01:46.63ID:o5aBhgv6 >>228

ありがとうございます。

なるほど、よく分かりました。HPはさすがですね。

アンプやLPFのf特、データシートのグラフなど、

多くの線図がLog表示なので、横軸Logが普通だと思っていましたが、

一般的にネットワークの使用では、デフォルトがリニアなのでしょうか?

セラミックフィルタの通過帯域を見るとか、

BPFの周波数特性を見るとかの狭帯域での視点なら

リニアでも良いと思うのですが。

ありがとうございます。

なるほど、よく分かりました。HPはさすがですね。

アンプやLPFのf特、データシートのグラフなど、

多くの線図がLog表示なので、横軸Logが普通だと思っていましたが、

一般的にネットワークの使用では、デフォルトがリニアなのでしょうか?

セラミックフィルタの通過帯域を見るとか、

BPFの周波数特性を見るとかの狭帯域での視点なら

リニアでも良いと思うのですが。

230774ワット発電中さん

2013/09/03(火) 07:19:55.43ID:jLHPjYNT 周波数軸をLog表示したいならcsv吐いてexcel表示の方が早そう。

でもそんな広帯域の特性を見る用途があまり思いつかないなあ。

ケーブルのS21とか、マルチBandアンテナ設計くらい?

でもそんな広帯域の特性を見る用途があまり思いつかないなあ。

ケーブルのS21とか、マルチBandアンテナ設計くらい?

231774ワット発電中さん

2013/09/03(火) 21:43:47.70ID:5CBgpqF2 オデオ屋とか・・

232774ワット発電中さん

2013/09/03(火) 21:54:25.74ID:hKs+HJ/3 長文注意w

>>229

そのアンプやLPFやデーターシートはおそらくVHFからL帯ぐらいで

使う物だと思います。もっと上、C帯とかX帯とかKu帯とか…になると

リニア表記になってきます。

例えばVHFからUHF辺りで使いやすい2SC3356のデーターシートは

横軸Logですが、BS/CS LNBに使うNE3521M04なんか10GHzから25GHz

までしか線が無くて横軸リニアだったりします。ルネサスからデーターシート

見てみて下さい。

さて50Ω系でSパラメータを測定するような製品は狭帯域の方が多いので

デフォルトがリニアでも良いわけですが、もう一つ信号源のスイープオシレータ

を作るに当たってはリニアの方が作りやすい、と言うのもたぶんあったのでは

ないかと思います(がはっきりとは判らないんですごめんなさい)。

昔々GHzを測るネットワークアナライザの信号源はVCOを鋸波で制御

していました。周波数はスイープを止めてカウンターで校正していた時代が

あったそうです。リニアなら鋸波で良いのですが、対数スイープとなると

制御電圧を指数でスイープする必要がありまして当時は面倒だったのかな、

と思われます。

これが数Hz〜数MHzならOPアンプも使えるしLogアンプ/アンチLogアンプで、と

なるのですが、数GHzになるとMES FETとバラクタのVCOで信号源としての性能や

スプリアスの問題もあってオクターブ取るのも難しい時代があったとか。てい倍器

内蔵で数オクターブスイープできる高級品もありましたがこちらは値段が…と

いう問題もありました。

今では数GHzの発信器がモノリシックの時代、スイープオシレータもとても高性能に

なりしかも安くなりました。ネットワークアナライザのオシレータもPLLが当たり前に

なりましたので、Logスイープも簡単に出来ます。過渡期のHP 8752とか8753だと

Start/Stopの周波数が同じでもリニアとLogではスイープ速度がはっきり違ったり

します。今時のPNAシリーズはそんなことないですね。

さて現代ではLog表示の方が理論的には良いのですが >>228 にあるとおり

実用上はリニアの方が良いことが多いので「Sパラメータを測るネットワークアナライザ」

はアンリツもアドバンテスト(は止めっちゃった)もリニアがデフォルトです。おそらく

Logスイープ出来るはずですが、やったことないし今の職場には無いので断言できません。

|.。oO(じじいの昔話でした)

>>230

周波数分解能の問題があるのでリニアスイープをLogに直すのは問題無い場合の

方が多いですが、時々ダメなことがあります。

例えばケーブルとかマルチバンドアンテナぐらいならOKですが、30MHzのHPFと

1.5GHzのLPFを組み合わせたBPFでカットオフの都合で次数が高いから調整が必要

なんて場合はちゃんとLogスイープするか、10M〜60MHzと60M〜2GHzに分けて

Excelで合成して表示する必要が。マルチバンドアンテナもログペリで1dec以上なんて

場合も良くないと思います。まあどの程度正確な波形が必要か、にも依るので個々の

例毎に確認が必要かと。

>>229

そのアンプやLPFやデーターシートはおそらくVHFからL帯ぐらいで

使う物だと思います。もっと上、C帯とかX帯とかKu帯とか…になると

リニア表記になってきます。

例えばVHFからUHF辺りで使いやすい2SC3356のデーターシートは

横軸Logですが、BS/CS LNBに使うNE3521M04なんか10GHzから25GHz

までしか線が無くて横軸リニアだったりします。ルネサスからデーターシート

見てみて下さい。

さて50Ω系でSパラメータを測定するような製品は狭帯域の方が多いので

デフォルトがリニアでも良いわけですが、もう一つ信号源のスイープオシレータ

を作るに当たってはリニアの方が作りやすい、と言うのもたぶんあったのでは

ないかと思います(がはっきりとは判らないんですごめんなさい)。

昔々GHzを測るネットワークアナライザの信号源はVCOを鋸波で制御

していました。周波数はスイープを止めてカウンターで校正していた時代が

あったそうです。リニアなら鋸波で良いのですが、対数スイープとなると

制御電圧を指数でスイープする必要がありまして当時は面倒だったのかな、

と思われます。

これが数Hz〜数MHzならOPアンプも使えるしLogアンプ/アンチLogアンプで、と

なるのですが、数GHzになるとMES FETとバラクタのVCOで信号源としての性能や

スプリアスの問題もあってオクターブ取るのも難しい時代があったとか。てい倍器

内蔵で数オクターブスイープできる高級品もありましたがこちらは値段が…と

いう問題もありました。

今では数GHzの発信器がモノリシックの時代、スイープオシレータもとても高性能に

なりしかも安くなりました。ネットワークアナライザのオシレータもPLLが当たり前に

なりましたので、Logスイープも簡単に出来ます。過渡期のHP 8752とか8753だと

Start/Stopの周波数が同じでもリニアとLogではスイープ速度がはっきり違ったり

します。今時のPNAシリーズはそんなことないですね。

さて現代ではLog表示の方が理論的には良いのですが >>228 にあるとおり

実用上はリニアの方が良いことが多いので「Sパラメータを測るネットワークアナライザ」

はアンリツもアドバンテスト(は止めっちゃった)もリニアがデフォルトです。おそらく

Logスイープ出来るはずですが、やったことないし今の職場には無いので断言できません。

|.。oO(じじいの昔話でした)

>>230

周波数分解能の問題があるのでリニアスイープをLogに直すのは問題無い場合の

方が多いですが、時々ダメなことがあります。

例えばケーブルとかマルチバンドアンテナぐらいならOKですが、30MHzのHPFと

1.5GHzのLPFを組み合わせたBPFでカットオフの都合で次数が高いから調整が必要

なんて場合はちゃんとLogスイープするか、10M〜60MHzと60M〜2GHzに分けて

Excelで合成して表示する必要が。マルチバンドアンテナもログペリで1dec以上なんて

場合も良くないと思います。まあどの程度正確な波形が必要か、にも依るので個々の

例毎に確認が必要かと。

233774ワット発電中さん

2013/09/09(月) 02:01:09.01ID:txMin40C 質問があります。教えてもらえないでしょうか。

プリント基板の設計で、困っています。

・1.6mm 4層 FR-4

・LVDSの差動パターンで、150MHzくらいを通す予定です。

質問1

ICのピン配置の都合で、LVDSパターンのPとNを入替えたいのですが、

抵抗を使って交差させても、バイアで切り返すにしても、

一方のパターンだけ長くなってしまい、線路長に差が出るし、

インピーダンスも乱れそうです。

ずっと考えていますが、良い方法が思いつきません。

一般的にはどのようにして対処しているのでしょうか?

質問2

0.5mmピッチのICから、複数のLVDSペアが出るのですが、

隣のペアとのスキマが、2S以上取れません。

まるでシングルエンドのバス線のように、ほぼ平行線になってしまいます。

2S以上取れないと、性能に影響が大でしょうか? 心配しています。

よろしくお願いします。

プリント基板の設計で、困っています。

・1.6mm 4層 FR-4

・LVDSの差動パターンで、150MHzくらいを通す予定です。

質問1

ICのピン配置の都合で、LVDSパターンのPとNを入替えたいのですが、

抵抗を使って交差させても、バイアで切り返すにしても、

一方のパターンだけ長くなってしまい、線路長に差が出るし、

インピーダンスも乱れそうです。

ずっと考えていますが、良い方法が思いつきません。

一般的にはどのようにして対処しているのでしょうか?

質問2

0.5mmピッチのICから、複数のLVDSペアが出るのですが、

隣のペアとのスキマが、2S以上取れません。

まるでシングルエンドのバス線のように、ほぼ平行線になってしまいます。

2S以上取れないと、性能に影響が大でしょうか? 心配しています。

よろしくお願いします。

234774ワット発電中さん

2013/09/16(月) 13:42:36.49ID:LdZQVBaU >>233

接続相手がFPGAなら、逆につないでもOKみたい。

FPGA内部で反転すればOKなので、交差しないように接続できると思う。

あるいは、どうしても等長で交差させたいなら、いったん反対面に切り返した後、

交差無しで再び面を戻せば、等長になる。ただし、スルーを2回くぐるので注意。

LVDSは100Ωと言うけど、狭ーいパターンの方が良いとも言われてるので、

思いっきり細いパターンで、思いっきり近づけてパターン。そうすればスキマが

出来ると思う。インピーダンスよりも、隣接パターンとの干渉を避けるほうが良いと思う。

接続相手がFPGAなら、逆につないでもOKみたい。

FPGA内部で反転すればOKなので、交差しないように接続できると思う。

あるいは、どうしても等長で交差させたいなら、いったん反対面に切り返した後、

交差無しで再び面を戻せば、等長になる。ただし、スルーを2回くぐるので注意。

LVDSは100Ωと言うけど、狭ーいパターンの方が良いとも言われてるので、

思いっきり細いパターンで、思いっきり近づけてパターン。そうすればスキマが

出来ると思う。インピーダンスよりも、隣接パターンとの干渉を避けるほうが良いと思う。

235774ワット発電中さん

2013/09/17(火) 22:54:21.97ID:52T04axl ビィア通すとインピーダンス荒れるが150MHzだったら影響少ないかもね?

シミュレーション頼めばいいが。

シミュレーション頼めばいいが。

236774ワット発電中さん

2013/09/18(水) 00:19:00.86ID:HrgS6tM9237774ワット発電中さん

2013/09/18(水) 05:52:10.93ID:nmzSL8KR 誘電率と板厚が一定なので、選べるほど色々にはできないと思うけど。どう?

238774ワット発電中さん

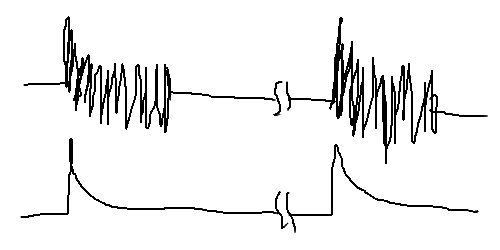

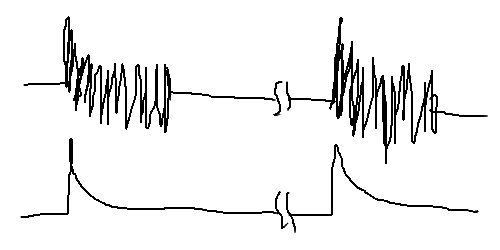

2013/09/23(月) 03:14:05.22ID:VidMxKOR 始めて受信プリアンプを作ったのですが、質問があります。教えてください。

回路は、BNC---FCZコイル7S(100MHz同調)-----(G)(S)(D)----FCZコイル7S(100MHz同調)---BNC

FETは2SK241で、SはGNDで、帯域10MHzを増幅したいです。

たまたまネットワークがあったので、S21を見てみました。

すると、入出力のタンクコイルを同じ周波数に同調させると、

とんがり帽子のようにとんがった特性になりました。

もちろんこの状態では、10MHzもの帯域は取れません。

そこで質問です。

帯域10MHzを増幅したいとき、この2つのタンクコイルは、どのように調整する野でしょうか?

予想では、スタガのようにずらすのかと思っていますが、そうすると、

「M」の字のように帯域の真ん中が凹んでしまうと思うのです。

宜しくお願いします。

回路は、BNC---FCZコイル7S(100MHz同調)-----(G)(S)(D)----FCZコイル7S(100MHz同調)---BNC

FETは2SK241で、SはGNDで、帯域10MHzを増幅したいです。

たまたまネットワークがあったので、S21を見てみました。

すると、入出力のタンクコイルを同じ周波数に同調させると、

とんがり帽子のようにとんがった特性になりました。

もちろんこの状態では、10MHzもの帯域は取れません。

そこで質問です。

帯域10MHzを増幅したいとき、この2つのタンクコイルは、どのように調整する野でしょうか?

予想では、スタガのようにずらすのかと思っていますが、そうすると、

「M」の字のように帯域の真ん中が凹んでしまうと思うのです。

宜しくお願いします。

239774ワット発電中さん

2013/09/23(月) 10:32:43.15ID:x4Hv/wvf >>238

100MHzの同調回路で帯域10MHzは無理と思う。

100MHzの同調回路で帯域10MHzは無理と思う。

240774ワット発電中さん

2013/09/23(月) 11:17:44.14ID:Mm4F0tnw 普通は帯域幅を持たせたい場合は複同調回路にするが

入力で行おうとするとロスが発生しNF悪化するので要検討。

入力で行おうとするとロスが発生しNF悪化するので要検討。

241774ワット発電中さん

2013/09/23(月) 19:58:02.87ID:1vVgWXIo HPF+LPFの組み合わせで。

242774ワット発電中さん

2013/09/23(月) 22:00:03.44ID:HwXdwB5U 100MHzのまま高速A/Dでサンプリングして

デジタルフィルタでゴリゴリやれば10MHz帯域は余裕。

デジタルフィルタでゴリゴリやれば10MHz帯域は余裕。

243774ワット発電中さん

2013/09/24(火) 02:36:05.64ID:977kOrEJ244774ワット発電中さん

2013/09/24(火) 03:11:19.76ID:1i4PwY9f >>238

・同調回路の負荷Qを低くとる。(単純だが、自分で設計する必要がある。主に入力側。)

・同調回路に抵抗をパラにつなぎ、Qダンプする。(出力側のみ)

・出力の同調回路の代わりに、複同調のフィルターをつける。(出力側のみ)

・同調回路の負荷Qを低くとる。(単純だが、自分で設計する必要がある。主に入力側。)

・同調回路に抵抗をパラにつなぎ、Qダンプする。(出力側のみ)

・出力の同調回路の代わりに、複同調のフィルターをつける。(出力側のみ)

245774ワット発電中さん

2013/09/24(火) 05:13:50.66ID:UXrYq4KT テレヴィジョン受像機の IF は確か 38MHz で帯域 6MHz だったから、

100MHz で帯域 10MHz も可能と思われるが、やったことはないな。

周波数が高いと IFT の捲数が少なくなり、捲数比 5:1 程度が限界なので、

そういうことでつまづくかも試練。

昔のテレビの回路図が参考になると思うが、コイルデータまで記してある

ことはまヅ無いな。昔のテレビの IF 段にはフォワード AGC が多用されてたが、

それ用の Tr はすっかり廃れちゃったし [|≡ゞミ'ω ` ミ C562とか

100MHz で帯域 10MHz も可能と思われるが、やったことはないな。

周波数が高いと IFT の捲数が少なくなり、捲数比 5:1 程度が限界なので、

そういうことでつまづくかも試練。

昔のテレビの回路図が参考になると思うが、コイルデータまで記してある

ことはまヅ無いな。昔のテレビの IF 段にはフォワード AGC が多用されてたが、

それ用の Tr はすっかり廃れちゃったし [|≡ゞミ'ω ` ミ C562とか

246774ワット発電中さん

2013/09/24(火) 23:27:12.91ID:KWa6w4gj247774ワット発電中さん

2013/09/25(水) 02:26:45.83ID:y5E4x1Qr 同調回路というよりバンドパスフィルターとして設計するんじゃね。

複数の共振器が結合した形で見た目は同じだが。

共振器間の結合の大小で帯域は変わる。

複数の共振器が結合した形で見た目は同じだが。

共振器間の結合の大小で帯域は変わる。

248774ワット発電中さん

2013/09/25(水) 02:31:45.53ID:5Eht/pW8 広帯域受信機などは、どのようにしているのでしょうか?

バリキャップの電圧を変えて、通過帯域を移動させてるとか...

バリキャップの電圧を変えて、通過帯域を移動させてるとか...

249774ワット発電中さん

2013/09/25(水) 13:03:43.69ID:hXpXvrQ2 つ トロ活

250774ワット発電中さん

2013/09/25(水) 23:40:07.51ID:Wohyd+IK 昔の短波の全波受信機みたいなのだとそんなのもあった。

今時は、切り替え式の複数のBPF(またはLPF+HPF)+広帯域増幅という構成が普通。

高価な受信機ほど帯域分割が細かくてBPFの数が増える傾向。

今時は、切り替え式の複数のBPF(またはLPF+HPF)+広帯域増幅という構成が普通。

高価な受信機ほど帯域分割が細かくてBPFの数が増える傾向。

251774ワット発電中さん

2013/09/26(木) 03:17:03.70ID:g4Xw/GSG そうすると、ハンディー無線機のように小型な広帯域受信機では、

BPFのスペースが少ないため、

BPFの帯域を広くして、その数を減らしている、ということでしょうか。

BPFのスペースが少ないため、

BPFの帯域を広くして、その数を減らしている、ということでしょうか。

252774ワット発電中さん

2013/09/27(金) 01:15:36.77ID:/xLHqzIO253774ワット発電中さん

2013/09/27(金) 04:42:03.96ID:XfbQKS0C 確かにIFの帯域は、NARROW/WIDEの2種類でいいだろうけど、

今回の話はミキサーの前の、プリアンプの話ね。

中心周波数が、100kHzくらい〜1.5GHzとか変化するので、それに付いていくだけの

フィルタが必要でしょう? LPF+HPFで構成するにしても大変な作業だと思う。

バリギャップはそんなに直線性もバラツキもないのだろうか?

今回の話はミキサーの前の、プリアンプの話ね。

中心周波数が、100kHzくらい〜1.5GHzとか変化するので、それに付いていくだけの

フィルタが必要でしょう? LPF+HPFで構成するにしても大変な作業だと思う。

バリギャップはそんなに直線性もバラツキもないのだろうか?

254774ワット発電中さん

2013/09/28(土) 22:41:01.41ID:+Q5i2+Eg 教えてください。

高周波回路の勉強をしていますが、トランジスタの種類で質問があります。

2SC...のトランジスター、2SKxxなどのFET、3SKxxxなどのFET、

などがありますが、古い製作記事に良く出てくる、3SKxxというのは、

最近売っているところが少ないみたいです。

3SKxxはゲートが2本あり、いろいろな使い方ができて有用だと思いますが、

なぜ使われなくなったのでしょうか。

周波数混合などには、何が使われているのでしょうか。

高周波回路の勉強をしていますが、トランジスタの種類で質問があります。

2SC...のトランジスター、2SKxxなどのFET、3SKxxxなどのFET、

などがありますが、古い製作記事に良く出てくる、3SKxxというのは、

最近売っているところが少ないみたいです。

3SKxxはゲートが2本あり、いろいろな使い方ができて有用だと思いますが、

なぜ使われなくなったのでしょうか。

周波数混合などには、何が使われているのでしょうか。

255774ワット発電中さん

2013/09/29(日) 20:55:08.88ID:qZA0H8UI256774ワット発電中さん

2013/09/29(日) 22:10:48.11ID:ZvtI78hp >>255

IF変換前にフィルター入れるのは、HF帯無線機でも中級以上の奴だな。

IF変換前にフィルター入れるのは、HF帯無線機でも中級以上の奴だな。

257774ワット発電中さん

2013/09/30(月) 03:00:44.11ID:wd2leEYE >>255

>アンテナからすぐにDBMに入って周波数変換する訳よ

その方法で感度が悪くないでしょうか?

ANT----RF_AMP------MIX------IF_AMP---- と思っていました。

>アンテナからすぐにDBMに入って周波数変換する訳よ

その方法で感度が悪くないでしょうか?

ANT----RF_AMP------MIX------IF_AMP---- と思っていました。

258774ワット発電中さん

2013/09/30(月) 06:21:01.17ID:fedKnwkq なんにしても、ヘテロダイン形式でやるかぎり、MIXより前にフィルター無いと

イメージ混信でるよなぁ。

何で付けるのか、主要因忘れてるのかな。

イメージ混信でるよなぁ。

何で付けるのか、主要因忘れてるのかな。

259774ワット発電中さん

2013/09/30(月) 11:16:59.63ID:7zd625Hv >>258

忘れてるなんて、最初は知ってたみたいじゃ無いか。

忘れてるなんて、最初は知ってたみたいじゃ無いか。

260774ワット発電中さん

2013/10/02(水) 18:32:01.65ID:/Kbec70l261774ワット発電中さん

2013/10/02(水) 19:08:40.56ID:ChKOg7hC よほど古いのじゃないとリレーなんて並んでないだろw

262774ワット発電中さん

2013/10/02(水) 22:55:27.38ID:M8z6adhG >>261

リレーの塊は、アンテナチューナーだな。

リレーの塊は、アンテナチューナーだな。

263774ワット発電中さん

2013/10/04(金) 17:16:02.64ID:AGdTj0TY HFとかのマルチバンド機の送信側のLPFの切り替えリレーじゃね。

受信側のフィルタの切り替えはダイオードスイッチだな。

受信側のフィルタの切り替えはダイオードスイッチだな。

264774ワット発電中さん

2013/10/05(土) 22:34:00.27ID:Fg00g6ng GNU Radio は、受信に加え送信機能もあるそうですが、アマチュア無線用

無線機の応用に使えますか?

プロ用レーダーやデジタル暗号化通信、軍事用に向いてるでしょうか。

無線機の応用に使えますか?

プロ用レーダーやデジタル暗号化通信、軍事用に向いてるでしょうか。

265774ワット発電中さん

2013/10/05(土) 22:45:34.72ID:TpgBcDJ8 質問の意図が良くわからない

向いてるというのはどのレベルの話なのか?

バリバリに実務で使えるのかという話?

とすればそりゃ無茶だとしか

向いてるというのはどのレベルの話なのか?

バリバリに実務で使えるのかという話?

とすればそりゃ無茶だとしか

266774ワット発電中さん

2013/10/06(日) 18:47:27.26ID:q+joe1P3 ありがとうございます。参考にします。

267774ワット発電中さん

2013/10/07(月) 18:01:34.00ID:/QYHvGit ステマ

268774ワット発電中さん

2013/10/13(日) 04:00:31.44ID:cub/KKBo 教えて下さい、、

BPFで不要周波数を減衰させますけど

普通BPFって反射損失がメインですよね

ショートのインピーダンスであれば、GND介して、電力はどっかに逝っちゃったんだなって

イメージで合っていますか?

オープンのインピーダンスであれば、物理的に線がプッチン切れているという感じで

イメージ出来るんですけど、

で実際のBPF単体の入力端で見た反射インピーダンスって

スミスで見てグローブ形をしているというか、反射係数の絶対値は大きくて、

オープンでもショートでも無い位置にいる場合多いんですけど、これって電力は何処に

消えちゃってるんですか?

あと、Openの反射だと 入力元(パワーを出しているアンプ側)に帰ってきちゃうと

思うんですが これってアンプに良くないですよね? アイソレータいるのかな、

BPFで不要周波数を減衰させますけど

普通BPFって反射損失がメインですよね

ショートのインピーダンスであれば、GND介して、電力はどっかに逝っちゃったんだなって

イメージで合っていますか?

オープンのインピーダンスであれば、物理的に線がプッチン切れているという感じで

イメージ出来るんですけど、

で実際のBPF単体の入力端で見た反射インピーダンスって

スミスで見てグローブ形をしているというか、反射係数の絶対値は大きくて、

オープンでもショートでも無い位置にいる場合多いんですけど、これって電力は何処に

消えちゃってるんですか?

あと、Openの反射だと 入力元(パワーを出しているアンプ側)に帰ってきちゃうと

思うんですが これってアンプに良くないですよね? アイソレータいるのかな、

269774ワット発電中さん

2013/10/13(日) 04:23:10.29ID:ecz1nF0R オープンでもショートでも反射したエネルギーはソースに返るよ

他に行きようがないから

他に行きようがないから

270774ワット発電中さん

2013/10/13(日) 22:14:49.16ID:K1+djROQ あの世へ

271774ワット発電中さん

2013/10/13(日) 22:39:24.74ID:cub/KKBo >>269

ありがとうございます

なるほど よく考えたらそうでないと反射じゃないですもんね

アホですみません

ということは

出力がなんかおかしいときに、フィルタ<−>アンプ間にフェーズシフタ

かませて反射の位相ずらしても、解決しなさそうだなぁ、、、

ありがとうございます

なるほど よく考えたらそうでないと反射じゃないですもんね

アホですみません

ということは

出力がなんかおかしいときに、フィルタ<−>アンプ間にフェーズシフタ

かませて反射の位相ずらしても、解決しなさそうだなぁ、、、

272774ワット発電中さん

2013/10/13(日) 22:51:31.94ID:zzfhEdRm 理想的なBPFを作るなら、通過フィルターだけでなく、遮断フィルターとの組み合わせにしてするのが良いのでは?

つまり、例えば今低域フィルターを設計するとする。

まず、T型LPFとT型HPFをパラに組み合わせる。入力端は一緒にする。

入力側からインピーダンスを見ると、2つのフィルターのポール周波数を同じにしておけば、周波数に対して一定にみえる。

T型フィルターは通過帯域は特性インピーダンス、遮断領域はインピーダンスが上昇するからね。

よって、LPF側の出力を次段に送り、HPF側の出力は特性インピーダンスで終端する。

つまり不要な高周波エネルギーを熱によって消化させる。

これをBPFに応用すれば良いと思う。そこまでやる必要性については、個々の場合で考えてくれ。

つまり、例えば今低域フィルターを設計するとする。

まず、T型LPFとT型HPFをパラに組み合わせる。入力端は一緒にする。

入力側からインピーダンスを見ると、2つのフィルターのポール周波数を同じにしておけば、周波数に対して一定にみえる。

T型フィルターは通過帯域は特性インピーダンス、遮断領域はインピーダンスが上昇するからね。

よって、LPF側の出力を次段に送り、HPF側の出力は特性インピーダンスで終端する。

つまり不要な高周波エネルギーを熱によって消化させる。

これをBPFに応用すれば良いと思う。そこまでやる必要性については、個々の場合で考えてくれ。

273774ワット発電中さん

2013/10/13(日) 22:53:26.45ID:ecz1nF0R 普通、全反射してもアンプ壊れたりしないと思うがなあ

274774ワット発電中さん

2013/10/13(日) 23:32:35.18ID:ecz1nF0R 問題あるならアイソレータ挿入だな

275774ワット発電中さん

2013/10/13(日) 23:38:09.89ID:XNJ+w9g9 イミュニティ試験用の高出力アンプは、負荷開放で動作させると即死。

その度に仕事が止まるので特定作業者以外触らせてもらえなくなったww

その度に仕事が止まるので特定作業者以外触らせてもらえなくなったww

276774ワット発電中さん

2013/10/14(月) 00:40:53.47ID:BRR6PddA277774ワット発電中さん

2013/10/14(月) 05:10:07.99ID:iEKubj6u S21はわかる。S11もわかる。S22って、そんな場合あるんですか?

負荷が不整合で反射して戻ってくるということですか?

負荷が不整合で反射して戻ってくるということですか?

278774ワット発電中さん

2013/10/14(月) 07:11:24.39ID:Ad7RkuS5279774ワット発電中さん

2013/10/14(月) 12:37:30.41ID:XErVc7ud BPFを高出力アンプの後ろに入れてるんなら、それがヤバイ

280774ワット発電中さん

2013/10/14(月) 14:40:43.41ID:Ad7RkuS5 そりゃそうだなあ

281774ワット発電中さん

2013/10/15(火) 02:59:07.36ID:hAFGcZJQ S11 = Port1からの反射 / Port1への電力

S21 = Port1 / Port2

S21 = Port1 / Port2

282774ワット発電中さん

2013/10/15(火) 18:48:05.79ID:7wb+KWZo Sパラセットが高いので、購入を諦めました。

ギャルキットは購入しました

ギャルキットは購入しました

283774ワット発電中さん

2013/10/15(火) 23:31:36.85ID:fkuo3m9w OPENさんはツンツン娘

SHORTさんはおっとり娘

LOADさんは聞き上手

そんなギャルキットなら揃えたいね

SHORTさんはおっとり娘

LOADさんは聞き上手

そんなギャルキットなら揃えたいね

284774ワット発電中さん

2013/10/16(水) 00:39:42.90ID:ndJllcPp おれもキャルキットいらないから

ギャルキット欲しいわ

アンジェリーク・ロードちゃん⇒縦ロールお嬢様

王(オ-)・歩鈴(プリン)ちゃん⇒爆乳 チャイナドレス

接地(ツラクニ)翔戸(ショウコ)ちゃん⇒短髪・貧乳 和服

マーシャ・スルーツキちゃん⇒こういうの24.media.tumblr.com/tumblr_m6k05oGh661qa8o34o1_500.jpg

ギャルキット欲しいわ

アンジェリーク・ロードちゃん⇒縦ロールお嬢様

王(オ-)・歩鈴(プリン)ちゃん⇒爆乳 チャイナドレス

接地(ツラクニ)翔戸(ショウコ)ちゃん⇒短髪・貧乳 和服

マーシャ・スルーツキちゃん⇒こういうの24.media.tumblr.com/tumblr_m6k05oGh661qa8o34o1_500.jpg

285774ワット発電中さん

2013/10/16(水) 00:39:52.72ID:6P/Jv7ai でも、アソコの形状がいろいろあって、何人もそろえる必要があります。

SMAっ子ちゃんは、持っています。

SMAっ子ちゃんは、持っています。

286774ワット発電中さん

2013/10/16(水) 13:43:19.37ID:Qt2EaN1R で、KやPrecision 3.5mmにSMA雄をぶち込んで、がちがちに締めて

ガバガバにするアホが後を絶たないと、わかります

ガバガバにするアホが後を絶たないと、わかります

287774ワット発電中さん

2013/10/16(水) 21:14:18.99ID:ta/MSDiC >>286

ワロタ

ワロタ

288774ワット発電中さん

2013/10/17(木) 02:41:26.20ID:XuXcb3P/ ギャルキットって、

オープンとショートとロード以外にも、まだ何かありますか?

あと「これは、50+j0である。間違いない」って、どこの測定器で測るんでしょうか。

やっぱりHPですかね。

その昔、無線機屋のお兄ちゃんの持ってるバードのパワー計を指さして「それってホントに正確なの?」

って言ったら、劣化の如く怒られた。「バードは神だ」って。

オープンとショートとロード以外にも、まだ何かありますか?

あと「これは、50+j0である。間違いない」って、どこの測定器で測るんでしょうか。

やっぱりHPですかね。

その昔、無線機屋のお兄ちゃんの持ってるバードのパワー計を指さして「それってホントに正確なの?」

って言ったら、劣化の如く怒られた。「バードは神だ」って。

289774ワット発電中さん

2013/10/17(木) 03:17:52.10ID:XuXcb3P/ 補足です。

メートル原器、キログラム原器があるんだから、

純抵抗原器があったりして。

メートル原器、キログラム原器があるんだから、

純抵抗原器があったりして。

290774ワット発電中さん

2013/10/17(木) 06:26:05.04ID:bHuo9PO2 そういや職場で年一回、計測器の定期校正があるのだが

ネットアナ本体は通してるけど、

校正キットの校正はやったことないのに気付いた。

CAL原器って存在するのかな?短絡は絶対零度で開放は???

ネットアナ本体は通してるけど、

校正キットの校正はやったことないのに気付いた。

CAL原器って存在するのかな?短絡は絶対零度で開放は???

291774ワット発電中さん

2013/10/17(木) 09:32:36.65ID:EG0f5Ght >>288

バードの売りは、電力検出部。

周波数帯・電力に応じて最適な値に調整された検出部を、「交換」することで広い周波数帯に対処。

だから、古い技術でもかなり正確だったとか。

うちらの世代では、本当にバード=神様。

バードの売りは、電力検出部。

周波数帯・電力に応じて最適な値に調整された検出部を、「交換」することで広い周波数帯に対処。

だから、古い技術でもかなり正確だったとか。

うちらの世代では、本当にバード=神様。

292774ワット発電中さん

2013/10/17(木) 10:09:02.00ID:SDDoSXG8 高周波電力計の校正は必要だけど

それより高周波電力計によって数値に差が出るってVSWR特性が良くない奴は差が出るよね。

それより高周波電力計によって数値に差が出るってVSWR特性が良くない奴は差が出るよね。

293774ワット発電中さん

2013/10/24(木) 10:01:22.47ID:HKylUjuj なんで高周波は、dBmで言うの?

ボルトとかアンペアで言えばいいのに

ボルトとかアンペアで言えばいいのに

294774ワット発電中さん

2013/10/24(木) 10:27:25.49ID:gYBA5PTV 高周波のレベルを正しく測る方法が、抵抗での電力損失を元にする方法しか

なかったからと思ってたんだけど違うのかな?

なかったからと思ってたんだけど違うのかな?

295774ワット発電中さん

2013/10/24(木) 11:39:56.24ID:GoLOnyVD >>293

高周波では、線路上で電圧がぐちゃぐちゃ変わるので定義できないから、電力の単位を使うんじゃないかな。

高周波では、線路上で電圧がぐちゃぐちゃ変わるので定義できないから、電力の単位を使うんじゃないかな。

296774ワット発電中さん

2013/10/24(木) 15:41:14.88ID:9v6d+jjZ 実体は電力だからね

電圧なんかはインピーダンスで変わっちゃうし

電圧なんかはインピーダンスで変わっちゃうし

297774ワット発電中さん

2013/10/30(水) 07:27:02.83ID:II8/Zjuu 受信感度だと-110dBmとか小さすぎるのでdBμV表記の方がわかりやすいんだけどね。

ただemf.なのかloadなのかちゃんと明記してくれないと誤解を生むことになるが。

ただemf.なのかloadなのかちゃんと明記してくれないと誤解を生むことになるが。

298774ワット発電中さん

2013/10/30(水) 12:13:44.58ID:L6faLNA8 勧誘メールで何だ?よく見たらエステ? こんな効果有るのか?

---------

高周波RF(ラジオ波) 300ショット

[高周波RF(ラジオ波)とは]

RF(ラジオ波)を用いたケアで、皮膚を切らずにシワ、たるみ、引き締めなどを目指します。

年齢を重ねて、肌にハリがなくなると、徐々にたるみが進行してしまいます。

メスを入れるフェイスリフトがありますが、メスを入れるのに抵抗がある方にオススメ。

切らないたるみケアです。顔全体へRFを照射し、コラーゲンの再生にアプローチすることで肌の内側から引き締め、美しく。

[コラーゲンの収縮によるシワ・たるみのケア]

RF(ラジオ波)を照射すると皮膚の真皮にあるコラーゲン線維が熱で収縮を起こします。

コラーゲン線維が収縮することにより皮膚が引き締まり、シワ・たるみをケア。

[コラーゲンのリモデリング(再構築)によるシワ・たるみのケア(持続性)]

また、ラジオ波の熱で収縮したコラーゲンがケアされる過程で、新しいコラーゲンにアプローチ。

コラーゲンの増成が3ヶ月ほど持続することを目指します。持続的なシワ・たるみケアへ。

[高周波RF(ラジオ波)の特徴]

RF(ラジオ波)を格子状に照射するため、肌に照射する面積を抑えることができます。

そうすることで、表皮へのダメージと痛みに配慮し、真皮に熱エネルギーを与えることを目指します。

さらに、高周波RF(ラジオ波)はマルチパルス方式(必要な熱エネルギーを数回に分けながら皮膚に伝える)のため、

肌へより少ないダメージでケア。また、出力などを細かく設定できるので、肌の状態や体感に合わせた照射ができます。

---------

高周波RF(ラジオ波) 300ショット

[高周波RF(ラジオ波)とは]

RF(ラジオ波)を用いたケアで、皮膚を切らずにシワ、たるみ、引き締めなどを目指します。

年齢を重ねて、肌にハリがなくなると、徐々にたるみが進行してしまいます。

メスを入れるフェイスリフトがありますが、メスを入れるのに抵抗がある方にオススメ。

切らないたるみケアです。顔全体へRFを照射し、コラーゲンの再生にアプローチすることで肌の内側から引き締め、美しく。

[コラーゲンの収縮によるシワ・たるみのケア]

RF(ラジオ波)を照射すると皮膚の真皮にあるコラーゲン線維が熱で収縮を起こします。

コラーゲン線維が収縮することにより皮膚が引き締まり、シワ・たるみをケア。

[コラーゲンのリモデリング(再構築)によるシワ・たるみのケア(持続性)]

また、ラジオ波の熱で収縮したコラーゲンがケアされる過程で、新しいコラーゲンにアプローチ。

コラーゲンの増成が3ヶ月ほど持続することを目指します。持続的なシワ・たるみケアへ。

[高周波RF(ラジオ波)の特徴]

RF(ラジオ波)を格子状に照射するため、肌に照射する面積を抑えることができます。

そうすることで、表皮へのダメージと痛みに配慮し、真皮に熱エネルギーを与えることを目指します。

さらに、高周波RF(ラジオ波)はマルチパルス方式(必要な熱エネルギーを数回に分けながら皮膚に伝える)のため、

肌へより少ないダメージでケア。また、出力などを細かく設定できるので、肌の状態や体感に合わせた照射ができます。

299774ワット発電中さん

2013/11/01(金) 23:12:17.53ID:E7tCNLZc コネクタで教えてください。

趣味で作った計測器に、SMAコネクタを使用しているのですが、

「SMAプラグ付き同軸」の脱着が頻繁にあり、

いちいちコネクタのナットをくるくる回すのが、面倒です。

RFではなくて、低周波信号のコネクタに、小型だという理由でSMAを

使ってしまいました。

以前に誰かに聞いたことがあるのですが、

SMAコネクタなのに、パチンと差し込んで接続、

グッと力を入れて抜く、そんなコネクタがあると聞きました。

どのよあな名称のコネクタでしょうか?

検索するのに、どのようなキーワードで探せば良いでしょうか。

もしかすると、BNCのように差し込んで90度くらい回すタイプだったかもしれません。

宜しくお願いします。

趣味で作った計測器に、SMAコネクタを使用しているのですが、

「SMAプラグ付き同軸」の脱着が頻繁にあり、

いちいちコネクタのナットをくるくる回すのが、面倒です。

RFではなくて、低周波信号のコネクタに、小型だという理由でSMAを

使ってしまいました。

以前に誰かに聞いたことがあるのですが、

SMAコネクタなのに、パチンと差し込んで接続、

グッと力を入れて抜く、そんなコネクタがあると聞きました。

どのよあな名称のコネクタでしょうか?

検索するのに、どのようなキーワードで探せば良いでしょうか。

もしかすると、BNCのように差し込んで90度くらい回すタイプだったかもしれません。

宜しくお願いします。

300774ワット発電中さん

2013/11/02(土) 00:24:13.75ID:IzP71qFn 嗚呼、あの基調とかで良く使うコネクタね

キーワードはずばり"SMA"&"ワンタッチ"

なんのひねりもねーなw

キーワードはずばり"SMA"&"ワンタッチ"

なんのひねりもねーなw

301774ワット発電中さん

2013/11/02(土) 05:28:41.03ID:wN6UG3SR その計測器での必要なコネクタの性能(上限周波数とか整合ロスとか)が分からないが

そんなに精度求めないならSMA→BNC変換コネクタを付けたら?

安いやつは秋月で300円位で売ってる(SMA−P⇔BNC−J)

そんなに精度求めないならSMA→BNC変換コネクタを付けたら?

安いやつは秋月で300円位で売ってる(SMA−P⇔BNC−J)

302774ワット発電中さん

2013/11/02(土) 05:42:25.19ID:ecICTLls BNCならロック機構があるので、振動環境でもOKだと思うけど、

SMAって締めるだけで、Sワッシャなどの緩み(ゆるみ)防止機構が無いよね。

緩まないのかな。

SMAって締めるだけで、Sワッシャなどの緩み(ゆるみ)防止機構が無いよね。

緩まないのかな。

303774ワット発電中さん

2013/11/02(土) 06:49:48.35ID:wN6UG3SR 以前関与した携帯中継機器ではトルクドライバーで決められたトルク量で締めてた。

304774ワット発電中さん

2013/11/02(土) 08:19:15.19ID:151sR1yE >>299

SMBコネクタがお勧め。

>SMAコネクタなのに、パチンと差し込んで接続、

>グッと力を入れて抜く、そんなコネクタがあると聞きました。

たぶんPDMコネクタのことかなと。外導体の接続部分を

ネジからプッシュオンに変えただけの構造のコネクタです。

ただし相互に接続は不可能です。入手性もSMBより良くないし。

あとSMAのカップリング部分をバネで接触するだけにした、

測定用のワンタッチコネクタもありますがこれは工場の製品試験向けで

ジグを用意してまっすぐ抜き差ししないとすぐにヘタってしまいます。

SMBコネクタがお勧め。

>SMAコネクタなのに、パチンと差し込んで接続、

>グッと力を入れて抜く、そんなコネクタがあると聞きました。

たぶんPDMコネクタのことかなと。外導体の接続部分を

ネジからプッシュオンに変えただけの構造のコネクタです。

ただし相互に接続は不可能です。入手性もSMBより良くないし。

あとSMAのカップリング部分をバネで接触するだけにした、

測定用のワンタッチコネクタもありますがこれは工場の製品試験向けで

ジグを用意してまっすぐ抜き差ししないとすぐにヘタってしまいます。

305774ワット発電中さん

2013/11/02(土) 12:11:34.24ID:ecICTLls 俺もSMBは小さくて気に入ってるけど、嫌いな人に言わせると、

・嵌合がきつくて、抜きにくい(ケーブルだけがスポッと抜ける)

・SMAよりf特性落ちる

とのことだ。

でも俺はSMBが好き。

因みに、

SMA

SMB と来ると、

SMC

SMD ・・・とあるんだろうか

・嵌合がきつくて、抜きにくい(ケーブルだけがスポッと抜ける)

・SMAよりf特性落ちる

とのことだ。

でも俺はSMBが好き。

因みに、

SMA

SMB と来ると、

SMC

SMD ・・・とあるんだろうか

306774ワット発電中さん

2013/11/02(土) 12:17:55.70ID:ecICTLls >>304

ちなみに、PDMコネクタって、通常のネジを切ったSMAのレセプタクルにも刺さるの?

カタログを見ると、それ用のレセップのようなんだけど。

通常のネジを切ったSMAのレセプタクルにも刺さるなら、俺も欲しい。

ちなみに、PDMコネクタって、通常のネジを切ったSMAのレセプタクルにも刺さるの?

カタログを見ると、それ用のレセップのようなんだけど。

通常のネジを切ったSMAのレセプタクルにも刺さるなら、俺も欲しい。

307774ワット発電中さん

2013/11/02(土) 13:41:21.73ID:IzP71qFn 当然ささりません、って既に「ただし相互に接続は不可能」て書いてくれてるじゃん

ちなみにワンタッチSMAといってもさまざまで

http://www.fairviewmicrowave.com/sma_to_sma_adapters.htm

のSM4976みたいなのはダメダメだけど、

33SMA-Q50-0-4とかはヘタなSMBより広帯域で頑丈よん。

ちなみにワンタッチSMAといってもさまざまで

http://www.fairviewmicrowave.com/sma_to_sma_adapters.htm

のSM4976みたいなのはダメダメだけど、

33SMA-Q50-0-4とかはヘタなSMBより広帯域で頑丈よん。

308774ワット発電中さん

2013/11/02(土) 14:00:29.17ID:qQNCsg6f コネクタが頑丈でも、もともとそういう設計で無いのにワンタッチ使ってると

機器側のコネクタがヘタるから使わない様にしてる。

SMAを適当なバヨネットに変換してる。

機器側のコネクタがヘタるから使わない様にしてる。

SMAを適当なバヨネットに変換してる。

309774ワット発電中さん

2013/11/03(日) 03:23:22.19ID:S6OkzQxZ310774ワット発電中さん

2013/11/03(日) 04:25:27.75ID:hWWi8Tm1 ここまでLEMOなし

311774ワット発電中さん

2013/11/04(月) 01:10:08.94ID:FR8x8MXc LEMOって、プリアンプの電源コネクタには使われるけど、

同軸コネクタも作ってるの?

同軸コネクタも作ってるの?

312774ワット発電中さん

2013/11/04(月) 09:09:47.26ID:Ql/1TNWr ワンプッシュタイプは挿抜回数仕様あるんかな?

313774ワット発電中さん

2013/11/04(月) 11:33:54.65ID:7WzDOunr314774ワット発電中さん

2013/11/04(月) 12:10:16.97ID:9LLY+lDc >>312

意識されないことが多いけどネジでもバヨネットでも仕様あります <挿抜回数

意識されないことが多いけどネジでもバヨネットでも仕様あります <挿抜回数

315774ワット発電中さん

2013/11/04(月) 18:21:46.80ID:t76hOPeG 以前、QFP160ピンとかのICソケット(四隅をネジでとめるやつ)で、

挿抜回数が5回とかいうのがあって、びびりました。

何万円もするのに数回って、どこぞの風俗みたいだと思いました。

挿抜回数が5回とかいうのがあって、びびりました。

何万円もするのに数回って、どこぞの風俗みたいだと思いました。

316774ワット発電中さん

2013/11/05(火) 04:15:16.19ID:MSxkIFcq 本当は、もっと耐久性あるけど、メーカーが責任回避に5回とかにしてるんじゃ?

317774ワット発電中さん

2013/11/05(火) 19:21:55.49ID:YGV6zmLP そりゃそうだろ

耐久性スペックはみんなそう

耐久性スペックはみんなそう

318774ワット発電中さん

2013/11/09(土) 19:55:17.74ID:Q1laoy7n 日本のメーカーは社内の規格と社外の企画に差を持たせて余裕を持たせた

(その余裕分がそのメーカーの良心)

しかし海外メーカー(中国等)はそれが同じだったりする。

(その余裕分がそのメーカーの良心)

しかし海外メーカー(中国等)はそれが同じだったりする。

319774ワット発電中さん

2013/11/11(月) 10:42:33.29ID:7j6aK8HY 中国のメーカーが、made イン Chinaでなく、made イン Japan と書いて販売してることはないのかな。

320774ワット発電中さん

2013/11/12(火) 00:06:18.39ID:6bZW4Eib 日本のメーカーが、made イン China と書いて販売してるからお相子さ。

321774ワット発電中さん

2013/11/13(水) 13:14:42.79ID:eQIh40Cf >>320

なんでそんなことするんですか? 何かうれしいことでも?

なんでそんなことするんですか? 何かうれしいことでも?

322774ワット発電中さん

2013/11/13(水) 21:13:16.87ID:F/cCwddG323774ワット発電中さん

2013/11/14(木) 04:35:24.91ID:wx57Y/iX >SMBは専用工具で抜くもの。

そんな工具、あるんですか

そんな工具、あるんですか

324774ワット発電中さん

2013/11/14(木) 08:28:42.62ID:FmuhjBEu ぉぃぉぃ (゚Д゚)ハァ?

325774ワット発電中さん

2013/11/14(木) 08:41:48.36ID:o2zKIauY しまった、SMBとSMPとを混同してた orz

工具があるのはSMPね

工具があるのはSMPね

326774ワット発電中さん

2013/11/14(木) 23:08:16.86ID:n6VvNel1 中国の工場で作ると made in chinaになってしまうので

designd in Japanって併記してあるのは見たことある。

designd in Japanって併記してあるのは見たことある。

327774ワット発電中さん

2013/11/15(金) 10:22:22.32ID:xmKNjiDK Apple製品なんかもそうやね。in California

328774ワット発電中さん

2013/11/15(金) 11:18:07.29ID:yYZDHHEJ アップルって、コンピュータ屋さんというイメージはあるけど、

iPhoneのRF回路部分は、外注かな。それとも社内にRF技術者がいるのだろうか?

iPhoneのRF回路部分は、外注かな。それとも社内にRF技術者がいるのだろうか?

329774ワット発電中さん

2013/11/15(金) 12:02:22.79ID:a2S32f2W さあどうだろう?

iPhone3GなどはSAR値(人体に吸収する電磁波量)が規格ギリギリだったり

iPhone4は本体の金属の或る部分を触ると圏外に成ったり

今使ってる4sは同じソフトバンクの他の機種より圏外に成る率が多かったり

アンテナ設計やマッチング技術の設計能力が低いと言うか高周波設計の注力レベルが

低い感じだ(iOS機能の方に重点を置いてる)

初設計から数機種経てるのでスキルは上がってるでしょうね。

iPhone3GなどはSAR値(人体に吸収する電磁波量)が規格ギリギリだったり