�d�C��d�q�̗��_�I�Ȋw�K���Ă���l�̂��߂̎���ƉX���b�h

�y�d�C�z

�@�E�Ód�C��Î��C��d�E����E����C��H��Ód��d���U��

�@�E������H��𗬉�H(�����g��c�g��O�������)���H�Ԥ���U��t�B���^�

�@�E�e��u���b�W��l�[�q�萔��ߓn���ۤ���z�萔��H��i�s�g���

�@�E�d���C�w�ƃx�N�g�����

�y�d�q�z

�@�E�d�q�����A�d�q�f�o�C�X�A�����̍H�w

�@�E�d�q�ǁi�^��ǥ�B���ǥ���d�Ǔ��j

�@�E�����̑f�q���H(�_�C�I�[�h��g�����W�X�^�FET��I�y�A���v���)

�@�E�A�i���O��H(�᥍����g��)�A�f�W�^����H�A�d����H��

�y���ʥ���z

�@�E�d�C��d�q�Ɋւ��鐔�w���������w

�@�E�d�C��d�q�v����e��藝��d�C�d�q�ޗ���f�q����䗝�_�ȂǁB

���X�Ɋւ��邱�ƁB

������x���̖ڈ��͕��L������Z��H���`����`��w�ȏキ�炢�B

���e��d�C��d�q�֘A���i�擾��ڎw���Ă�������ǂ����B

�O�X��

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part14 [�]�ڋ֎~](c)2ch.net

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1437146128/

�ߋ��X��

�y�d�C�z���_���H�̎��⥎G�k�y�d�q�z

http://science3.2ch.net/test/read.cgi/denki/1098617866/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���E�G�k�y�d�q�z Part2

http://science4.2ch.net/test/read.cgi/denki/1118502538/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���E�G�k�y�d�q�z Part3

http://science4.2ch.net/test/read.cgi/denki/1139102414/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���E�G�k�y�d�q�z Part4

http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1163243916/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part5

http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1184235765/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part6

http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1207116559/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part7

http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1223561933/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part8

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1249340411/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part9

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1289281379/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part10

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1321082778/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part11

http://ai.2ch.net/test/read.cgi/denki/1366961834/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part12

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1400459501/

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part13(c)2ch.net

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1423308158/

�T��

�y�d�C�z���_�E��H�̎���y�d�q�z Part15 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net

���X����1000���Ă��܂��B����ȏ㏑�����݂͂ł��܂���B

2016/04/23(�y) 12:00:31.00ID:X3AEsMSm

2016/04/23(�y) 12:58:08.86ID:6PFtAI1c

�Q

2016/04/23(�y) 15:51:09.67ID:/3vnMdbc

�����ɏ�����Ă�����������Ɠ`�B���͐������ł��傤���H

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/yobology/cristal_radio/cristal_radio.htm

���������������v���X�ϊ������Ȃ�A���ʂ́A�t���v���X�ϊ������Ĕ����������̉������߂�̂ł����A

���̎�����������܂���B

�}���_�C�I�[�h�̈ʒu��LC������H�̊Ԃɋ��܂��Ă���A����͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H

�w���ɂ���������Ă�|������Ă��܂����A����ŗǂ��̂ł��傤���H

�w��̘_���Q�͑��v�ł��傤���B

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/yobology/cristal_radio/cristal_radio.htm

���������������v���X�ϊ������Ȃ�A���ʂ́A�t���v���X�ϊ������Ĕ����������̉������߂�̂ł����A

���̎�����������܂���B

�}���_�C�I�[�h�̈ʒu��LC������H�̊Ԃɋ��܂��Ă���A����͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H

�w���ɂ���������Ă�|������Ă��܂����A����ŗǂ��̂ł��傤���H

�w��̘_���Q�͑��v�ł��傤���B

2016/04/23(�y) 20:26:41.36ID:SlijTwNn

>>3

�Ԉ���Ă���Ǝv���Ȃ�ǂ����Ԉ���Ă���̂��w�E���������Ȃ��H

�����������������v���X�ϊ������Ȃ�A���ʂ́A�t���v���X�ϊ������Ĕ����������̉������߂�̂ł����A

�����̎�����������܂���B

�e�L�X�g�����g���̈�ŋc�_���Ă���炢���

���}���_�C�I�[�h�̈ʒu��LC������H�̊Ԃɋ��܂��Ă���A����͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H

���̌��ʂ��Ȃ����Đ��`������

���̌㓱��������ǂ��Ȃ邩�������Ă��邯�lj����C�ɂȂ�H

���w���ɂ���������Ă�|������Ă��܂����A����ŗǂ��̂ł��傤���H

�ǂ��ɏ����Ă邩������Ǖʂɂ悭�ˁH

�������������Ă�Ƃ����������w�E�H

���w��̘_���Q�͑��v�ł��傤���B

�w��̘_���Q���ڂ��ĂȂ����番�����

�Ԉ���Ă���Ǝv���Ȃ�ǂ����Ԉ���Ă���̂��w�E���������Ȃ��H

�����������������v���X�ϊ������Ȃ�A���ʂ́A�t���v���X�ϊ������Ĕ����������̉������߂�̂ł����A

�����̎�����������܂���B

�e�L�X�g�����g���̈�ŋc�_���Ă���炢���

���}���_�C�I�[�h�̈ʒu��LC������H�̊Ԃɋ��܂��Ă���A����͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H

���̌��ʂ��Ȃ����Đ��`������

���̌㓱��������ǂ��Ȃ邩�������Ă��邯�lj����C�ɂȂ�H

���w���ɂ���������Ă�|������Ă��܂����A����ŗǂ��̂ł��傤���H

�ǂ��ɏ����Ă邩������Ǖʂɂ悭�ˁH

�������������Ă�Ƃ����������w�E�H

���w��̘_���Q�͑��v�ł��傤���B

�w��̘_���Q���ڂ��ĂȂ����番�����

2016/04/23(�y) 20:33:14.06ID:uRT+fPyf

���͐���������܂���B���w�E�̂悤�ɁA��H���ˁB

����10�N�ȏ�܂��Ɉ��ނ��ꂽ���̂悤�ł�����A���낢�날��̂ł́H

�w��_���͍��ǂ�����܂��̂ŁA���������炳�܂ȊԈႢ�͂Ȃ�

�ł��傤�B

����10�N�ȏ�܂��Ɉ��ނ��ꂽ���̂悤�ł�����A���낢�날��̂ł́H

�w��_���͍��ǂ�����܂��̂ŁA���������炳�܂ȊԈႢ�͂Ȃ�

�ł��傤�B

2016/04/23(�y) 20:36:33.42ID:uRT+fPyf

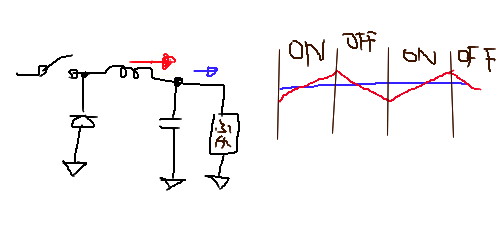

�搶�̖��_�̂��߂ɏ����Ă����ƁA�ʐ^�̃��W�I�̔z�������邩����A�Q���}���W�I��

���Ă͐������g�܂�Ă���悤�ł��B�Ƃ������Ƃ́A�L���̉�H�}�͈Ⴄ�A�Ƃ���

���Ƃł�����܂����B

���Ă͐������g�܂�Ă���悤�ł��B�Ƃ������Ƃ́A�L���̉�H�}�͈Ⴄ�A�Ƃ���

���Ƃł�����܂����B

2016/04/24(��) 11:44:25.08ID:CibIM12Y

>>5

�����F�������肪�Ƃ��������܂��B

�C�����K�v�Ȃ���{�l���A�d���������p���W�҂����Ă������ق����ǂ��Ǝv���܂��B

�O�ڂ���f�l�ڃ��x���Ō���ƁA���{�l�ł͖��������ɓǂ߂܂��B

>>6

�����A�w�҂̋N�����s�ˎ����ǂ�����Ă��܂��B���_���ǂ��̂ł͂Ȃ��A���_�Ǝ��������𖾂炩�ɂ�

���_�̍Č���������̂��ǂ��Ǝv���܂��B�ԈႢ�͐l�ԂȂ̂ŒN�ł�����܂��B����͂��傤���Ȃ��Ǝv���܂��B

�f�l���_�Ō���ƁA�����N�����̂͂����l�ԂŁA�Č����̖����ԈႢ���ΐ������ƌ�������ƁA�͂�q���ۂ��N����悤�ł��B

�����F�������肪�Ƃ��������܂��B

�C�����K�v�Ȃ���{�l���A�d���������p���W�҂����Ă������ق����ǂ��Ǝv���܂��B

�O�ڂ���f�l�ڃ��x���Ō���ƁA���{�l�ł͖��������ɓǂ߂܂��B

>>6

�����A�w�҂̋N�����s�ˎ����ǂ�����Ă��܂��B���_���ǂ��̂ł͂Ȃ��A���_�Ǝ��������𖾂炩�ɂ�

���_�̍Č���������̂��ǂ��Ǝv���܂��B�ԈႢ�͐l�ԂȂ̂ŒN�ł�����܂��B����͂��傤���Ȃ��Ǝv���܂��B

�f�l���_�Ō���ƁA�����N�����̂͂����l�ԂŁA�Č����̖����ԈႢ���ΐ������ƌ�������ƁA�͂�q���ۂ��N����悤�ł��B

2016/04/24(��) 12:51:28.85ID:2Bwu63xs

Web�L���͐����Ȋw�p�����łȂ��̂ŁA�_���I�Ɉ����͖̂���������܂����A�݂��Ƃ��Ȃ��̂�

�m���ł��ˁB���̕��A���w�̐l�������悤�ŁA�����̂Ƃ��͎��̈����̓o���o���������ł��傤

���A�t�ɂ��܂���ۉ��i��H���j�łȂ������̂ł��傤�B��H���Ȃ�}�ʂŎv�l���܂�����A

���E���N���Ă�����ȊԈႢ�͂��܂���B

�_���s�ˎ��ł����A���ǁipeer review�j���̂��߁A�Ӑ}���Ȃ��`�ł܂��ꂱ���́A

�قڔr���ł��܂��B�ł����҂��Ӑ}���Ďd�g���̂͂���͓���A���Ƃ����Ď�����̂�

�_���ł͍Č��������ł����A���҂̗ǎ��Ɋ��҂��邵���Ȃ��̂����Ԃł��B

���r���̂��߁A���ǎ҂ɂ͋���Ȍ��́i���e���C��������A�Ȃ������₷��j���^�����A

����܂�������e�̘_�������ʂ�Ȃ��ȂǁA������\��������܂��BWeb�͂��Ƃ��ƁA

���������̂��̂悤�ȕ������Ȃ����A���ǂȂ��Ŕ��\�ł���}�̂Ƃ��Đ��܂�܂���(1990����)�B

����āA�\���I�ɋʐ����ɂȂ�^���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�m���ł��ˁB���̕��A���w�̐l�������悤�ŁA�����̂Ƃ��͎��̈����̓o���o���������ł��傤

���A�t�ɂ��܂���ۉ��i��H���j�łȂ������̂ł��傤�B��H���Ȃ�}�ʂŎv�l���܂�����A

���E���N���Ă�����ȊԈႢ�͂��܂���B

�_���s�ˎ��ł����A���ǁipeer review�j���̂��߁A�Ӑ}���Ȃ��`�ł܂��ꂱ���́A

�قڔr���ł��܂��B�ł����҂��Ӑ}���Ďd�g���̂͂���͓���A���Ƃ����Ď�����̂�

�_���ł͍Č��������ł����A���҂̗ǎ��Ɋ��҂��邵���Ȃ��̂����Ԃł��B

���r���̂��߁A���ǎ҂ɂ͋���Ȍ��́i���e���C��������A�Ȃ������₷��j���^�����A

����܂�������e�̘_�������ʂ�Ȃ��ȂǁA������\��������܂��BWeb�͂��Ƃ��ƁA

���������̂��̂悤�ȕ������Ȃ����A���ǂȂ��Ŕ��\�ł���}�̂Ƃ��Đ��܂�܂���(1990����)�B

����āA�\���I�ɋʐ����ɂȂ�^���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

2016/04/24(��) 16:35:11.06ID:CibIM12Y

>>8

���肪�Ƃ��������܂��B�m���ɂ��̂悤�ł��ˁB

�w��͗���Ȃ��̂ƁAIEEE�͓d�b���̌��t�œ��ɗ����A�Ƃ����悤�Ȑ�������悤�ł��B

���̉ۑ�Ɋւ��ẮA

�E�_�C�I�[�h�̓���������`�i�����܂��Ɏw�����j�A�����g�������������邱��

�E���͐M���g�́AAM�ϒ��̓d�����A�܂��͓d�����ɂ��邱��

�E�e�C���[�W�J���g���āA�_�C�I�[�h�ł̎��g���ϊ�����𐔎��ɂ��邱��

���̂ɂȂ肻���ł��B

�f�l�ڂɂ́A�����ꂽ�_���S�̂��^���̂ŁA���������^�킵�����͓̂ǂ݂����Ȃ��A�Ƃ����l�����N���܂����B

�߂��̑�w�ł��w���_���̈ꕔ���A�������������ɃR�s�y���Ď���ꂽ�搶���e���r�ɏo�܂����B

���̓��E�E�E�Ƃ����{������Ă�̂ɂ͋����܂����B

���肪�Ƃ��������܂��B�m���ɂ��̂悤�ł��ˁB

�w��͗���Ȃ��̂ƁAIEEE�͓d�b���̌��t�œ��ɗ����A�Ƃ����悤�Ȑ�������悤�ł��B

���̉ۑ�Ɋւ��ẮA

�E�_�C�I�[�h�̓���������`�i�����܂��Ɏw�����j�A�����g�������������邱��

�E���͐M���g�́AAM�ϒ��̓d�����A�܂��͓d�����ɂ��邱��

�E�e�C���[�W�J���g���āA�_�C�I�[�h�ł̎��g���ϊ�����𐔎��ɂ��邱��

���̂ɂȂ肻���ł��B

�f�l�ڂɂ́A�����ꂽ�_���S�̂��^���̂ŁA���������^�킵�����͓̂ǂ݂����Ȃ��A�Ƃ����l�����N���܂����B

�߂��̑�w�ł��w���_���̈ꕔ���A�������������ɃR�s�y���Ď���ꂽ�搶���e���r�ɏo�܂����B

���̓��E�E�E�Ƃ����{������Ă�̂ɂ͋����܂����B

10774���b�g���d������

2016/04/28(��) 17:33:46.38ID:dnuqBZlg ����ł�

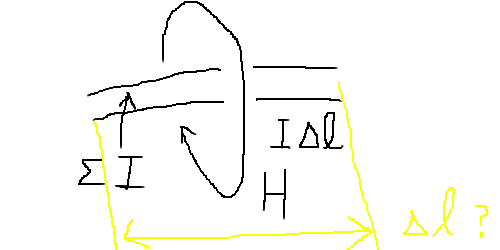

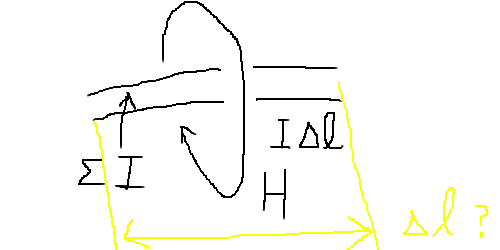

�d�H�̌𗬉�H������Ă���̂ł���

�L���d��P=I^2�~R�Ə����Ă���܂�

�܂����̉���

�L���d��P=Scos�ƂƂ������Ă���܂�

���̓�͉����Ⴄ�̂ł���

����͂��Ȃ��̂ŕ�����₷�������ĉ�����

�d�H�̌𗬉�H������Ă���̂ł���

�L���d��P=I^2�~R�Ə����Ă���܂�

�܂����̉���

�L���d��P=Scos�ƂƂ������Ă���܂�

���̓�͉����Ⴄ�̂ł���

����͂��Ȃ��̂ŕ�����₷�������ĉ�����

11774���b�g���d������

2016/04/28(��) 17:47:58.82ID:dnuqBZlg ���ȉ������܂���

�X���������炵�܂���

�X���������炵�܂���

2016/04/28(��) 18:27:52.88ID:SNcAIvsH

�������A�����Ƌ�w��w���Ȃǖ�蔭����STAP���ؔ�9�疜�~���\������

�����ʐM 11��6��(��)11��54���z�M

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151106-00000058-jij-soci

STAP�זE�_���̕s�����ŗh�ꂽ�����w�������ɂ��āA��v�����@�͕s���ȓ��D�ŋƎ҂��w�肵�č����Ƌ���w��������A�_��S�������ɖ��f�Ō����������w��������Ƃ������s�K�ȉ�v���w�E�����B

�����@�ɂ��ƁA������2011�N3���A�_�ˎs�̌����{�݂Ŏg���C�^���A�u�����h�̂�����e�[�u�����\�_���v954���~�ōw���B

���D����Ȃ���A���ۂɂ́u���ʂƔw������Ɍv288�̌������邱�Ɓv�Ǝw�肵�A�~���P�ʂő傫�����߂�ȂǁA���̃u�����h�ȊO��r�����Ă����B

�����ʐM 11��6��(��)11��54���z�M

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151106-00000058-jij-soci

STAP�זE�_���̕s�����ŗh�ꂽ�����w�������ɂ��āA��v�����@�͕s���ȓ��D�ŋƎ҂��w�肵�č����Ƌ���w��������A�_��S�������ɖ��f�Ō����������w��������Ƃ������s�K�ȉ�v���w�E�����B

�����@�ɂ��ƁA������2011�N3���A�_�ˎs�̌����{�݂Ŏg���C�^���A�u�����h�̂�����e�[�u�����\�_���v954���~�ōw���B

���D����Ȃ���A���ۂɂ́u���ʂƔw������Ɍv288�̌������邱�Ɓv�Ǝw�肵�A�~���P�ʂő傫�����߂�ȂǁA���̃u�����h�ȊO��r�����Ă����B

2016/04/28(��) 23:40:39.16ID:MqdIziIH

OPA �A���v���g����AGC�A���v�̎���ł��B

ttp://ednjapan.com/edn/articles/1405/23/news072.html

���̉�H��IC 1B �̏o�͂������āA�ǂ������̂��킩��Ȃ��̂ŋ����ĉ������B

ttp://ednjapan.com/edn/articles/1405/23/news072.html

���̉�H��IC 1B �̏o�͂������āA�ǂ������̂��킩��Ȃ��̂ŋ����ĉ������B

2016/04/29(��) 04:19:41.42ID:x+0qaAsM

>>13

�ȒP�Ɍ�����Vc�̓d����Io�̓d���ɕϊ�����VI�R���o�[�^�[�ɂȂ��Ă���B

�ȒP�Ɍ�����Vc�̓d����Io�̓d���ɕϊ�����VI�R���o�[�^�[�ɂȂ��Ă���B

2016/04/29(��) 10:21:38.73ID:fCtXhRWE

>>14

���肪�Ƃ��������܂��B

VI�R���o�[�^�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃʼn�H�����Ȃ����Č��܂��B

FET��TRIODE�̈�̒�R�l��ω������ė�����ω������铮��ƍ��킹�čl���Ă݂܂��B

���肪�Ƃ��������܂��B

VI�R���o�[�^�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃʼn�H�����Ȃ����Č��܂��B

FET��TRIODE�̈�̒�R�l��ω������ė�����ω������铮��ƍ��킹�čl���Ă݂܂��B

2016/04/29(��) 21:16:21.97ID:TMeANb7k

(30��30��)*�ij2�j-�i60��0���j*�ij8�j��429.1��-94��

���ǂ����Ă��o���܂���

�o����Γr���v�Z���������Ă��������܂���ł��傤��

���肢���܂�

���ǂ����Ă��o���܂���

�o����Γr���v�Z���������Ă��������܂���ł��傤��

���肢���܂�

17774���b�g���d������

2016/04/29(��) 23:32:59.07ID:XWFF+tri >>16�@�ʑ��p�\���ƕ��f�\���̂܂������ȂˁA����B

���̈Ӗ�������̂�������B

X=(30��30��)*�ij2�j => 30 (cos30 + j sin30��) *j2 = 30(��3/2 + j 1/2 )*j2 = -30+j30��3

Y=�i60�� 0���j*�ij8�j => 60 (cos0 + j sin0 ) * j8 = j 480

Z=X-Y = -30 + j30��3 - j480 = -30 -j(428���炢 )

|Z|���Ƃ�A���Ԃ�429.1�ɂȂ��i�����Ōv�Z���Ă�

�ʑ��Ƃ́A�Ƃ肠������ tan��=-428.../-30 =14.268...���Ƃ͊��d�삩���\���g�����A

�ߎ��������g��������A��=1.501..[rad]=85.99[degree]��86��

�������AZ�͎������A���������ɕ��ł���A�p�x�Ƃ͑�3�ی��Ȃ̂ŁA

180�������-86���� 0�������-94��

���ĂȊ������Ȃ��B�v�Z�ԈႢ��������ڂ����l��낵���B

���̈Ӗ�������̂�������B

X=(30��30��)*�ij2�j => 30 (cos30 + j sin30��) *j2 = 30(��3/2 + j 1/2 )*j2 = -30+j30��3

Y=�i60�� 0���j*�ij8�j => 60 (cos0 + j sin0 ) * j8 = j 480

Z=X-Y = -30 + j30��3 - j480 = -30 -j(428���炢 )

|Z|���Ƃ�A���Ԃ�429.1�ɂȂ��i�����Ōv�Z���Ă�

�ʑ��Ƃ́A�Ƃ肠������ tan��=-428.../-30 =14.268...���Ƃ͊��d�삩���\���g�����A

�ߎ��������g��������A��=1.501..[rad]=85.99[degree]��86��

�������AZ�͎������A���������ɕ��ł���A�p�x�Ƃ͑�3�ی��Ȃ̂ŁA

180�������-86���� 0�������-94��

���ĂȊ������Ȃ��B�v�Z�ԈႢ��������ڂ����l��낵���B

2016/04/29(��) 23:48:25.16ID:0SX0dxom

2016/04/30(�y) 00:16:16.24ID:oVT8bMIU

�ȉ��̖�蕶�ŋ��U��ԂƂ����鍪���͉���������ł��傤���H

�莝���̖��W�̉���ɂ͑�ӂ�苤�U�ł���Ƃ����L�ڂ�����܂���B

�}�̂悤�ɁA�d��100�kV�l�ɏ[�d���ꂽ�Ód�e��C=300�k��F�l�̃R���f���T�A

�C���_�N�^���XL=30�kmH�l�̃R�C���A

�J������Ԃ̃X�C�b�`S����Ȃ��H������B

���� t=0�ks�l�ŃX�C�b�`S����ăR���f���T�ɏ[�d���ꂽ�d�ׂ���d����ƁA

��H�ɂ͐U���d�� i �kA�l�i�}�̖��̌����𐳂Ƃ���j�������B

�������A��H�̒�R�͖����ł�����̂Ƃ���B

H23���_��16

<http://denken3.com/wp/wp-content/uploads/2013/12/af171451515b6c3661aa2f1f30f1ce7f.pdf?_ga=1.23650362.1085069100.1460735003>;

�莝���̖��W�̉���ɂ͑�ӂ�苤�U�ł���Ƃ����L�ڂ�����܂���B

�}�̂悤�ɁA�d��100�kV�l�ɏ[�d���ꂽ�Ód�e��C=300�k��F�l�̃R���f���T�A

�C���_�N�^���XL=30�kmH�l�̃R�C���A

�J������Ԃ̃X�C�b�`S����Ȃ��H������B

���� t=0�ks�l�ŃX�C�b�`S����ăR���f���T�ɏ[�d���ꂽ�d�ׂ���d����ƁA

��H�ɂ͐U���d�� i �kA�l�i�}�̖��̌����𐳂Ƃ���j�������B

�������A��H�̒�R�͖����ł�����̂Ƃ���B

H23���_��16

<http://denken3.com/wp/wp-content/uploads/2013/12/af171451515b6c3661aa2f1f30f1ce7f.pdf?_ga=1.23650362.1085069100.1460735003>;

2016/04/30(�y) 00:35:28.36ID:c16qxwGd

>>19�@L��C����������H�Ȃ̂ŁA�ł��T�^�I�ȋ��U��Ԃł���Ƃ��������悤�������B

�����̂���iR��G�����݂���j�ꍇ���ƁA�K���������U����킯�ł͂Ȃ����A

���_��AL��C�݂̂ł���Ƃ���A���U����͕̂K�R�B

���ʂɁA���̉�H��LC���U��H�ƌĂ�ł��邵�B

�����̂���iR��G�����݂���j�ꍇ���ƁA�K���������U����킯�ł͂Ȃ����A

���_��AL��C�݂̂ł���Ƃ���A���U����͕̂K�R�B

���ʂɁA���̉�H��LC���U��H�ƌĂ�ł��邵�B

2016/04/30(�y) 00:42:47.04ID:UMogfKWY

2016/04/30(�y) 01:19:10.89ID:oVT8bMIU

>>20

���̎Q�l���̒m�����ƁA��L �� 1/�ւb�@�̂Ƃ��̂��U���N����ƋL�ڂ���Ă��邽�߁A

���̖�蕶��L=30�kmH�l,C=300�k��F�l���Ə�L�������藧���Ȃ��̂ł��B�܂苤�U�ł͂Ȃ��ƂȂ��Ă��܂��܂��B

��L�����́u�����̂���iR��G�����݂���j�ꍇ�v�ɓK�������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H

���̎Q�l���̒m�����ƁA��L �� 1/�ւb�@�̂Ƃ��̂��U���N����ƋL�ڂ���Ă��邽�߁A

���̖�蕶��L=30�kmH�l,C=300�k��F�l���Ə�L�������藧���Ȃ��̂ł��B�܂苤�U�ł͂Ȃ��ƂȂ��Ă��܂��܂��B

��L�����́u�����̂���iR��G�����݂���j�ꍇ�v�ɓK�������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H

2016/04/30(�y) 01:29:26.54ID:lbGWwNgr

>>22

���͋��U�Ƃ����\���ɂ͂�����ƈ�a����������ˁB

�P���ȉߓn���ۂ������ӂɂ�茸�����Ȃ��ŐU�����邾����

�ǂ��悤�ȋC�����邪�B

L=30[mH]�AC=300[uF]�̂Ƃ��A����18.8[ms]�A���g��53[Hz]�̓��͂������

��L��1/��C�ɂȂ��ċ��U�͂���ł���B

���͋��U�Ƃ����\���ɂ͂�����ƈ�a����������ˁB

�P���ȉߓn���ۂ������ӂɂ�茸�����Ȃ��ŐU�����邾����

�ǂ��悤�ȋC�����邪�B

L=30[mH]�AC=300[uF]�̂Ƃ��A����18.8[ms]�A���g��53[Hz]�̓��͂������

��L��1/��C�ɂȂ��ċ��U�͂���ł���B

2016/04/30(�y) 01:34:48.88ID:c16qxwGd

>>22�@�����A����̊p���g���ցi�����g�j���������Ƃ��͂������낤�ȁB

������Ə��Ԃ��Ⴄ���ǁA

1) L��C�ō\�����ꂽ��H������@�ˁ@����̎��g���݂̂ɔ��������H�i���U��H�j���ł���B

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

2) �u�ł��v���U��������ԂɂȂ�̂́A���̋��U���g���ɓ����������g���������Ƃ������ł���B

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

3) ���z�I��L��C�݂̂̉�H���������ꍇ�A�u���U���g���v�ȊO�̓d��������邱�Ƃ͈�ؖ����B�i���݂��Ȃ��ˋ�̉�H�ł�����j

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

4) �ݖ�ł́AC�ɏ[�d���ꂽ�d�ׂ�SW ON�ŕ��d����Ƃ��������ł����āA�����g���������킯�ł͂Ȃ��B

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

5) ����͉ߓn���ۂ̗̈�A���A�X�e�b�v���͂Ƃ��������̂ŁA�����I�ɑS�Ă̎��g�����܂�ł���B

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

6) ����āA��H�ɗ����d���́A�K�R�I�Ɂu���U���g���v�̐����g�ɂȂ�B

������Ə��Ԃ��Ⴄ���ǁA

1) L��C�ō\�����ꂽ��H������@�ˁ@����̎��g���݂̂ɔ��������H�i���U��H�j���ł���B

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

2) �u�ł��v���U��������ԂɂȂ�̂́A���̋��U���g���ɓ����������g���������Ƃ������ł���B

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

3) ���z�I��L��C�݂̂̉�H���������ꍇ�A�u���U���g���v�ȊO�̓d��������邱�Ƃ͈�ؖ����B�i���݂��Ȃ��ˋ�̉�H�ł�����j

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

4) �ݖ�ł́AC�ɏ[�d���ꂽ�d�ׂ�SW ON�ŕ��d����Ƃ��������ł����āA�����g���������킯�ł͂Ȃ��B

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

5) ����͉ߓn���ۂ̗̈�A���A�X�e�b�v���͂Ƃ��������̂ŁA�����I�ɑS�Ă̎��g�����܂�ł���B

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ ��

6) ����āA��H�ɗ����d���́A�K�R�I�Ɂu���U���g���v�̐����g�ɂȂ�B

2016/04/30(�y) 06:55:57.40ID:GhwhhZ4M

�u�����R�Ƃ��U��q�ƈꏏ�����

����U�����Č����炵��

����U�����Č����炵��

2016/04/30(�y) 09:33:46.66ID:5/6JtIcO

>>23

�l�̎����ł́AQ�����������Ԃŋ��U����ƁALC�����H���ɐ����g���ߓx���ۂŌ���A�������M�@�ŕ�����

���͂����d�g�ƍ�����A��M�������������ĕ������܂����B

���{�ł�Q�������ق�LC���U��H�̓d����(Q�{�����)�������ꐫ�\���ǂ��A�ƕ����Ă��܂������A�l�̎����ł͂���Ȍ��ۂ��o��

���Ƃ��m�F���܂����B

����A�O���̍u���ł́A�X�b�e�b�v�g�`���͂ւ̉����ŋN����ߓx���ۂł́AQ�̒l�͌����U���̐U���Ƃ����܂��Ɉ�v����A�Ƃ������e��m��܂����B

������Q�̌v�Z���́@Q����L/R �ŁA�����̏��Ɠ����l�ł����B

�l�̎����ł́AQ�����������Ԃŋ��U����ƁALC�����H���ɐ����g���ߓx���ۂŌ���A�������M�@�ŕ�����

���͂����d�g�ƍ�����A��M�������������ĕ������܂����B

���{�ł�Q�������ق�LC���U��H�̓d����(Q�{�����)�������ꐫ�\���ǂ��A�ƕ����Ă��܂������A�l�̎����ł͂���Ȍ��ۂ��o��

���Ƃ��m�F���܂����B

����A�O���̍u���ł́A�X�b�e�b�v�g�`���͂ւ̉����ŋN����ߓx���ۂł́AQ�̒l�͌����U���̐U���Ƃ����܂��Ɉ�v����A�Ƃ������e��m��܂����B

������Q�̌v�Z���́@Q����L/R �ŁA�����̏��Ɠ����l�ł����B

2016/04/30(�y) 09:45:54.81ID:5/6JtIcO

>>24

�X�e�b�v���͓d���́A��{�g���g���ƁA���̊�{���g���̃t�[���G�������i��`�g�j�ł͂Ȃ��ł��傤���H

�S�Ă̎��g���������܂ނ̈Ӗ��́A�C���p���X�����̘b�ł��傤���H

�X�e�b�v���͓d���́A��{�g���g���ƁA���̊�{���g���̃t�[���G�������i��`�g�j�ł͂Ȃ��ł��傤���H

�S�Ă̎��g���������܂ނ̈Ӗ��́A�C���p���X�����̘b�ł��傤���H

2016/04/30(�y) 09:46:34.61ID:lbGWwNgr

>>26

���{�ł��O���ł��ߓn���ۂ͓������Ǝv������

���{�ł��O���ł��ߓn���ۂ͓������Ǝv������

2016/04/30(�y) 10:20:07.08ID:c16qxwGd

>>27�@�����C���C���ƒm�����x�������݂��ĂĖ����̂ł����A

�C���p���X������m���Ă���̂ɁA�Ȃ��X�e�b�v���t�[���G�������ď����Ă���̂ł��傤���H

�X�e�b�v�ɂ���A�C���p���X�ɂ��������g�`�ł�������g���h���C���ŘA�����z�ł���ˁB

�C���p���X������m���Ă���̂ɁA�Ȃ��X�e�b�v���t�[���G�������ď����Ă���̂ł��傤���H

�X�e�b�v�ɂ���A�C���p���X�ɂ��������g�`�ł�������g���h���C���ŘA�����z�ł���ˁB

2016/04/30(�y) 10:44:42.87ID:5/6JtIcO

>>28

26����̌�����ʂ�A���R�E�̖@���͕��ՓI�@���ł��̂ŁA�ߓn���ۂ��A���{�ƊO���ňقȂ邱�Ƃ͖����͂��ł��B

�������A�����Ƃ�X�l�̏K�����x���ɂ��Ȃ荷������悤�ł��B

�ŋߒm�����̂ł����A�w�Z�𑲋Ƃ��Ă��A�K�������Ƃ𗝉����o���Ă���l����ł͖����A�w�Ǘ������Ȃ�������A����������S���Y���l������悤�Ȃ̂ł��B

���I�ł悭�킩��Ȃ��A�ƌ����邱�Ƃ������̂ɋ������������Ȃ��Ă��܂��B

>>26 �ɏ������̂́AQ�̉��߂��A���{�����̏���������^��Ɏv���邱�Ƃ�`���悤�Ƃ��Ă��܂��B

26����̌�����ʂ�A���R�E�̖@���͕��ՓI�@���ł��̂ŁA�ߓn���ۂ��A���{�ƊO���ňقȂ邱�Ƃ͖����͂��ł��B

�������A�����Ƃ�X�l�̏K�����x���ɂ��Ȃ荷������悤�ł��B

�ŋߒm�����̂ł����A�w�Z�𑲋Ƃ��Ă��A�K�������Ƃ𗝉����o���Ă���l����ł͖����A�w�Ǘ������Ȃ�������A����������S���Y���l������悤�Ȃ̂ł��B

���I�ł悭�킩��Ȃ��A�ƌ����邱�Ƃ������̂ɋ������������Ȃ��Ă��܂��B

>>26 �ɏ������̂́AQ�̉��߂��A���{�����̏���������^��Ɏv���邱�Ƃ�`���悤�Ƃ��Ă��܂��B

2016/04/30(�y) 10:53:24.36ID:5/6JtIcO

>>29

�X�e�b�v�����d�������ۂ̎����Ŕ��������鎞�A�N���b�N��`�g��p����ƁA���̎��g�������́A�A�����z�ł͂Ȃ��A

��{�����g�Ƃ��̊�{�̎��g�����������Z�����t�[���G�����̊��ɂȂ�A�Ƃ����Ӗ���`���悤�Ƃ��Ă��܂��B

���ɂ����m�Ƃ͎v���܂����A�X�e�b�v�g�A�C���p���X�g�̐��w�I��`�͐�厑�������m�Ǝv���܂��̂ŁA�����ł̃J�L�R�͎Q�l���x�ɂ��ǂ݊肢�܂��B

�X�e�b�v�����d�������ۂ̎����Ŕ��������鎞�A�N���b�N��`�g��p����ƁA���̎��g�������́A�A�����z�ł͂Ȃ��A

��{�����g�Ƃ��̊�{�̎��g�����������Z�����t�[���G�����̊��ɂȂ�A�Ƃ����Ӗ���`���悤�Ƃ��Ă��܂��B

���ɂ����m�Ƃ͎v���܂����A�X�e�b�v�g�A�C���p���X�g�̐��w�I��`�͐�厑�������m�Ǝv���܂��̂ŁA�����ł̃J�L�R�͎Q�l���x�ɂ��ǂ݊肢�܂��B

2016/04/30(�y) 11:01:51.49ID:5/6JtIcO

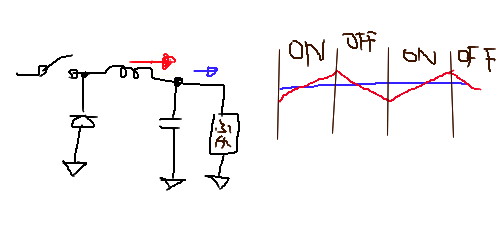

�X�e�b�v�g�������@�ɂ��ĕ⑫���܂��B

���ȏ��ł̓X�C�b�`ON�ŁA�OV����TV�ɏu���ɗ����オ��悤�Ȑ����Ǝv���܂��B

�������A�X�C�b�`�ł̓`���^�����O���������邱�Ƃ�����̂ŁA�����ɂ͕s�����ŁA�܂��A�X�e�b�v�g���J��Ԃ��ꍇ�́A

�����ɂ́A�N���b�N��`�g�d�����U����g���̂��ǂ��Ǝv���Ă���܂��B

���ȏ��ł̓X�C�b�`ON�ŁA�OV����TV�ɏu���ɗ����オ��悤�Ȑ����Ǝv���܂��B

�������A�X�C�b�`�ł̓`���^�����O���������邱�Ƃ�����̂ŁA�����ɂ͕s�����ŁA�܂��A�X�e�b�v�g���J��Ԃ��ꍇ�́A

�����ɂ́A�N���b�N��`�g�d�����U����g���̂��ǂ��Ǝv���Ă���܂��B

2016/04/30(�y) 11:12:37.81ID:9dzOGBlD

�X�e�b�v�ƃN���b�N�͌����ɈႢ�܂�

�N���b�N�͋��U��ł�����ŗL�U�����Ƃ��̃n�[���j�N�X���o�͂����͓̂�����O�Ȃ̂ł��B

�X�e�b�v���͂Ƃ͌����ɋ�ʂ���ׂ����̂ł��邩��

�N���b�N�͋��U��ł�����ŗL�U�����Ƃ��̃n�[���j�N�X���o�͂����͓̂�����O�Ȃ̂ł��B

�X�e�b�v���͂Ƃ͌����ɋ�ʂ���ׂ����̂ł��邩��

2016/04/30(�y) 11:19:45.04ID:9dzOGBlD

�U���Ƃ��̕�������Ă��

�@�B�U���Ƃ�������ł��ގ��������ۂɐ��ʂ��Ă�l�͋����Ȃ��Ǝv���܂���

�@�B�U���Ƃ�������ł��ގ��������ۂɐ��ʂ��Ă�l�͋����Ȃ��Ǝv���܂���

2016/04/30(�y) 12:08:53.67ID:5/6JtIcO

>>33-34

�������B

�������B

2016/04/30(�y) 12:10:45.21ID:KoJ1kj/t

>>32

�u����SW�A������[�v

�E�E�E�E�܂��A���̉�H�͑�����0�Ƃ������Ƃł��Ƃ��Ǝ����s�\������A�������K�v�͂Ȃ���w

�u����SW�A������[�v

�E�E�E�E�܂��A���̉�H�͑�����0�Ƃ������Ƃł��Ƃ��Ǝ����s�\������A�������K�v�͂Ȃ���w

2016/04/30(�y) 12:22:32.45ID:9dzOGBlD

���Ȃ݂ɓ��{�ƊC�O�̃e�L�X�g�̈Ⴂ�ɂ���

���{�̃e�L�X�g�͍s�Ԃ�ǂ߂��ăX�^�C���Ŋ�{���牞�p�ւ̉ߒ���[��������ĂȂ��Ⴊ����

���̉�]�������l�͉��p�Ɍ��т�������ǁA��������Ȃ��l�͒u���Ă��ڂ��H�炤���ƂɂȂ�B

�������e�L�X�g���D�܂�Ȃ��̂��e�L�X�g������

�C�O�A���Ȃ��Ƃ����{�ł��]���������m���͂����̂Ƃ��낪���ɒ��J

�����ǕK�v�ȏ�Ƀ{�����[�����傫���Ȃ肪���ŁA

�K�v�ӏ���~���E�܂�œǂ܂Ȃ��Ǝ��Ԃ�����Ȃ�

���{�̃e�L�X�g�͍s�Ԃ�ǂ߂��ăX�^�C���Ŋ�{���牞�p�ւ̉ߒ���[��������ĂȂ��Ⴊ����

���̉�]�������l�͉��p�Ɍ��т�������ǁA��������Ȃ��l�͒u���Ă��ڂ��H�炤���ƂɂȂ�B

�������e�L�X�g���D�܂�Ȃ��̂��e�L�X�g������

�C�O�A���Ȃ��Ƃ����{�ł��]���������m���͂����̂Ƃ��낪���ɒ��J

�����ǕK�v�ȏ�Ƀ{�����[�����傫���Ȃ肪���ŁA

�K�v�ӏ���~���E�܂�œǂ܂Ȃ��Ǝ��Ԃ�����Ȃ�

2016/04/30(�y) 12:38:48.00ID:5/6JtIcO

>>36

����SW�@�����ł��ˁB

>>33-34 �������Ƃ��������P��B��l���Ȃ������ł����B

������̘b�ɒ��J�ɂ��킹������ł������A�h������O�h�@�Ƃ����ԓx�ɋ����s�����������܂����B

�h�@�B�U���h�̘b�͂����炭����������������o�l��A�U���p�x�̏����ȐU��q�^����LC��H�̓d���U���Ƃ悭���Ă���

���Ƃ��w���Ă���̂ł��傤���A�M�a�̌��t�Ō����h������O�h�̘b�ł��B

���w��̐����́A�����ł͌덷�������Đ�����̌������������ł��Ȃ����Ƃ���������Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�N���b�N�g�`�ɂ��Ă�������H�ł́A�����ɂ͗����オ�炸�A�Ⴆ��2nS�̎��Ԃŗ����オ�邱�Ƃ����ł��Ȃ��B

�@�B�ł��d�C�ł��K�����_��`��̌����ȉ�H��@�B�͎����ł��Ȃ����A����ɂ��덷�������A

�����ɂ��ւ�炸���_�I�����������x���J��Ԃ����ƁA���Șb�ɂȂ��Ă��܂��B�ȏ�@����ŋc�_���~���܂��B

����SW�@�����ł��ˁB

>>33-34 �������Ƃ��������P��B��l���Ȃ������ł����B

������̘b�ɒ��J�ɂ��킹������ł������A�h������O�h�@�Ƃ����ԓx�ɋ����s�����������܂����B

�h�@�B�U���h�̘b�͂����炭����������������o�l��A�U���p�x�̏����ȐU��q�^����LC��H�̓d���U���Ƃ悭���Ă���

���Ƃ��w���Ă���̂ł��傤���A�M�a�̌��t�Ō����h������O�h�̘b�ł��B

���w��̐����́A�����ł͌덷�������Đ�����̌������������ł��Ȃ����Ƃ���������Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�N���b�N�g�`�ɂ��Ă�������H�ł́A�����ɂ͗����オ�炸�A�Ⴆ��2nS�̎��Ԃŗ����オ�邱�Ƃ����ł��Ȃ��B

�@�B�ł��d�C�ł��K�����_��`��̌����ȉ�H��@�B�͎����ł��Ȃ����A����ɂ��덷�������A

�����ɂ��ւ�炸���_�I�����������x���J��Ԃ����ƁA���Șb�ɂȂ��Ă��܂��B�ȏ�@����ŋc�_���~���܂��B

2016/04/30(�y) 13:00:02.31ID:9dzOGBlD

>>38

�@�B�U���͂���ȃV���v���Ȗ�肶��Ȃ��ł���

�d�C�ɂ�����U���Ȃ�Ă������ɂȂ�ʓ���ȕ���ł��B

�l�X�ȃ��[�h�ŐU������n����͂��܂������

������������z���o���Ȃ����ƂɊw���̐������Ă��܂��܂�

�@�B�U���͂���ȃV���v���Ȗ�肶��Ȃ��ł���

�d�C�ɂ�����U���Ȃ�Ă������ɂȂ�ʓ���ȕ���ł��B

�l�X�ȃ��[�h�ŐU������n����͂��܂������

������������z���o���Ȃ����ƂɊw���̐������Ă��܂��܂�

2016/04/30(�y) 13:08:16.61ID:ZtbB6kSF

>>23,>>24 ���肪�Ƃ��������܂����B

���ɂ͈ȉ��̏펯���Ȃ��������ߗ����ł��Ȃ������悤�ł��B

3) ���z�I��L��C�݂̂̉�H���������ꍇ�A�u���U���g���v�ȊO�̓d��������邱�Ƃ͈�ؖ����B�i���݂��Ȃ��ˋ�̉�H�ł�����j�@

5) ����͉ߓn���ۂ̗̈�A���A�X�e�b�v���͂Ƃ��������̂ŁA�����I�ɑS�Ă̎��g�����܂�ł���B

6) ����āA��H�ɗ����d���́A�K�R�I�Ɂu���U���g���v�̐����g�ɂȂ�B

���̎��₩��t�[���G�ϊ��Ƃ��b�̃��x�����オ���Ăт�����B

���ɂ͈ȉ��̏펯���Ȃ��������ߗ����ł��Ȃ������悤�ł��B

3) ���z�I��L��C�݂̂̉�H���������ꍇ�A�u���U���g���v�ȊO�̓d��������邱�Ƃ͈�ؖ����B�i���݂��Ȃ��ˋ�̉�H�ł�����j�@

5) ����͉ߓn���ۂ̗̈�A���A�X�e�b�v���͂Ƃ��������̂ŁA�����I�ɑS�Ă̎��g�����܂�ł���B

6) ����āA��H�ɗ����d���́A�K�R�I�Ɂu���U���g���v�̐����g�ɂȂ�B

���̎��₩��t�[���G�ϊ��Ƃ��b�̃��x�����オ���Ăт�����B

2016/04/30(�y) 13:11:06.01ID:zA/qlsOi

>>26

����́A�P�ɂ��Ȃ��̔F���s���B

�����g�ɂ������g�ɂ���A�t�B���^�[�̐��E�ł�Q���d�v�ȃt�@�N�^�[�ƂȂ�B

>>24���G��Ă��邪�A����0�iw�j�̗��z�I���U��H�́A�z���C�g�m�C�Y�ł��������g�ɕϊ����Ă����w

������A������Q�ƕ���Q���������Ȃ��悤�ɁB

�́A�����@�̊O���X�s�[�J�o�͂ɂȂ��Ŏg��LC�p�b�V�u�t�B���^�[����������Ƃ��������B

�i���S���g��800Hz�A�ш�100Hz�قǁB�j

���̎��A�����I�ɑш�����߂��Ƃ���(10Hz������ȉ�)�A��d�m�C�Y�����炢���ƂɂȂ���w

���i�Ȃ�V�����V�����Ƃ��o���o�������A�h�J���h�J���Ƃ������h���h���Ƃ������c�g�����ɂȂ�����B

����́A�P�ɂ��Ȃ��̔F���s���B

�����g�ɂ������g�ɂ���A�t�B���^�[�̐��E�ł�Q���d�v�ȃt�@�N�^�[�ƂȂ�B

>>24���G��Ă��邪�A����0�iw�j�̗��z�I���U��H�́A�z���C�g�m�C�Y�ł��������g�ɕϊ����Ă����w

������A������Q�ƕ���Q���������Ȃ��悤�ɁB

�́A�����@�̊O���X�s�[�J�o�͂ɂȂ��Ŏg��LC�p�b�V�u�t�B���^�[����������Ƃ��������B

�i���S���g��800Hz�A�ш�100Hz�قǁB�j

���̎��A�����I�ɑш�����߂��Ƃ���(10Hz������ȉ�)�A��d�m�C�Y�����炢���ƂɂȂ���w

���i�Ȃ�V�����V�����Ƃ��o���o�������A�h�J���h�J���Ƃ������h���h���Ƃ������c�g�����ɂȂ�����B

2016/04/30(�y) 13:56:38.65ID:5/6JtIcO

>>41

������ɔF���s�������s���������s������Ǝv���܂��B�����̂悤�ɒm��Ȃ����ۂ����A�m��Ȃ��w����w�K�����Ă��܂��B

�����������Ă����l������킯�ł͂Ȃ����܂ł����Ƃ����ł����B

���m�łȂ��ۑ肪�ӊO�ɑ����̂ł��B

Q�ɂ��Ă͉�H���샌�x���ł�����x�m���Ă��܂����A�m��Ȃ������͎����ł��C�����Ȃ��̂ŁA

���m�Ȃ��̂������Ă��s�v�c�͂Ȃ��Ǝv���܂��B

������Q�ƕ���Q�̈Ӗ����ȒP�ɐ����肦��K���B

���낻�남�o�����}���B

������ɔF���s�������s���������s������Ǝv���܂��B�����̂悤�ɒm��Ȃ����ۂ����A�m��Ȃ��w����w�K�����Ă��܂��B

�����������Ă����l������킯�ł͂Ȃ����܂ł����Ƃ����ł����B

���m�łȂ��ۑ肪�ӊO�ɑ����̂ł��B

Q�ɂ��Ă͉�H���샌�x���ł�����x�m���Ă��܂����A�m��Ȃ������͎����ł��C�����Ȃ��̂ŁA

���m�Ȃ��̂������Ă��s�v�c�͂Ȃ��Ǝv���܂��B

������Q�ƕ���Q�̈Ӗ����ȒP�ɐ����肦��K���B

���낻�남�o�����}���B

2016/05/01(��) 00:02:27.00ID:QTx5z6ui

���낢��ǂ��b���Ă���̂ɁA�P���J���Ȃ��łˁB

>>27

���[�ƁA�v�Z����ƁA�ߓn���ۂ̐U���̌����� exp(-(��/2Q)t)�B�Ƃ������Ƃ́A�g��Q�g

������ƁA t=�@Q/f = 2��Q/�� �Ƃ������Ƃ�����Aexp(-��) = 0.043 �ŁA5�p�[�Z���g��

�Ɍ������Ă��邱�ƂɂȂ�B�������ɁA�U���̎R�𐔂�������E�����B

Q�̉�H�v�f�ɂ���`�͕��U�̂Ƃ�R/��L�iR�̑傫���قǑ傫���j�A

���U�̂Ƃ� ��L/R (R�̏������قǑ傫��)�Ƌt�ɂȂ�̂Œ��ӁB

�ق��ɁA���U��H�̔����� 1/��2�ɂȂ���g�������A���S���g���Ŋ�����

���̂̋t���A�Ȃ�Ē�`������i���w�I�ɂ͑O�Ɠ������Ɓj�B

>>27

���[�ƁA�v�Z����ƁA�ߓn���ۂ̐U���̌����� exp(-(��/2Q)t)�B�Ƃ������Ƃ́A�g��Q�g

������ƁA t=�@Q/f = 2��Q/�� �Ƃ������Ƃ�����Aexp(-��) = 0.043 �ŁA5�p�[�Z���g��

�Ɍ������Ă��邱�ƂɂȂ�B�������ɁA�U���̎R�𐔂�������E�����B

Q�̉�H�v�f�ɂ���`�͕��U�̂Ƃ�R/��L�iR�̑傫���قǑ傫���j�A

���U�̂Ƃ� ��L/R (R�̏������قǑ傫��)�Ƌt�ɂȂ�̂Œ��ӁB

�ق��ɁA���U��H�̔����� 1/��2�ɂȂ���g�������A���S���g���Ŋ�����

���̂̋t���A�Ȃ�Ē�`������i���w�I�ɂ͑O�Ɠ������Ɓj�B

2016/05/01(��) 00:05:43.86ID:QTx5z6ui

2016/05/01(��) 00:11:07.39ID:QTx5z6ui

>>39

�@�B�U���́A�˂̐U���̂悤�ȒP�U���Ɍ��炸�A���ʂ◧�̂̐U���i2�����A3�����j�������āA

����ƐU�����[�h�������Ƃ������ƂŁA�������Ƃ��ł��B�����A�d�C�����g�ǂ�

�~���g�A���e�i�̂悤�ȗ��̉�H�ɂȂ�ƁA��������炸���[�h�ɂ���͂�K�v�Ƃ��A

����ς��ςł��B

�@�B�U���́A�˂̐U���̂悤�ȒP�U���Ɍ��炸�A���ʂ◧�̂̐U���i2�����A3�����j�������āA

����ƐU�����[�h�������Ƃ������ƂŁA�������Ƃ��ł��B�����A�d�C�����g�ǂ�

�~���g�A���e�i�̂悤�ȗ��̉�H�ɂȂ�ƁA��������炸���[�h�ɂ���͂�K�v�Ƃ��A

����ς��ςł��B

2016/05/01(��) 00:21:13.45ID:zxnlhvSj

���̂悤�ȑ�ς��ɓ��ݍ��܂�

�}�[�N�V�[�g�œ�������悤�Ɏ����������̂͂����ƂƂĂ����

���₾�ƌ��ߕt����

���������ݎ���ē����Ă�����̂����i�ւ̋ߓ�

�}�[�N�V�[�g�œ�������悤�Ɏ����������̂͂����ƂƂĂ����

���₾�ƌ��ߕt����

���������ݎ���ē����Ă�����̂����i�ւ̋ߓ�

2016/05/01(��) 00:34:52.03ID:QTx5z6ui

>>29

���w�E�ǂ���A�X�e�b�v���͈������̔g�`�ŁA�A���X�y�N�g���B

���̃X�y�N�g���͖����Ɉ�l�����ǁA�X�e�b�v���͂����ϕ����Ă���̂ŁA

���g���ɔ�Ⴕ�Č�������A�O�p�`�̕��z�B

>>31

�X�e�b�v��������`�g�Ŋϑ�����Ƃ��́A���̑O�Ԃ��̉ߓn����������킯������A

�ߓn�����̑������Ԃɑ��ď\�������A��`�g�̎������Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��`�g�͎����g�`�ŁA������g�݂̂̐��X�y�N�g�������A�������Ƃ邱�Ƃ���A

��{���g���͂����ւ�Ⴍ�A�����g�͂��̊�{���g���i��2�{�j���ƂɁA�т������

��������B�A���X�y�N�g���Ƃ݂Ȃ��Ă�낵���B�ŁA���g�̌����͂���܂�������

��Ⴕ�ĎO�p�`�ɂȂ�̂ŁA�X�e�b�v���Ɠ��l�B����Ŏ��g���̈�ɂ����Ă�

�X�e�b�v�����̊ϑ����i�����̒����j��`�g�̉����ő�p�ł��闝�R�������ł���

�ł��傤�B

���w�E�ǂ���A�X�e�b�v���͈������̔g�`�ŁA�A���X�y�N�g���B

���̃X�y�N�g���͖����Ɉ�l�����ǁA�X�e�b�v���͂����ϕ����Ă���̂ŁA

���g���ɔ�Ⴕ�Č�������A�O�p�`�̕��z�B

>>31

�X�e�b�v��������`�g�Ŋϑ�����Ƃ��́A���̑O�Ԃ��̉ߓn����������킯������A

�ߓn�����̑������Ԃɑ��ď\�������A��`�g�̎������Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��`�g�͎����g�`�ŁA������g�݂̂̐��X�y�N�g�������A�������Ƃ邱�Ƃ���A

��{���g���͂����ւ�Ⴍ�A�����g�͂��̊�{���g���i��2�{�j���ƂɁA�т������

��������B�A���X�y�N�g���Ƃ݂Ȃ��Ă�낵���B�ŁA���g�̌����͂���܂�������

��Ⴕ�ĎO�p�`�ɂȂ�̂ŁA�X�e�b�v���Ɠ��l�B����Ŏ��g���̈�ɂ����Ă�

�X�e�b�v�����̊ϑ����i�����̒����j��`�g�̉����ő�p�ł��闝�R�������ł���

�ł��傤�B

2016/05/01(��) 00:59:15.86ID:X+BlwWUk

49774���b�g���d������

2016/05/01(��) 02:07:01.09ID:/68MJcW5 ���̖�肪�킩��Ȃ��̂ł����N�����������肢�ł��܂��H

https://gyazo.com/1250c6d692a8285d6509ecf2eff62c60

��낵�����肢���܂�

https://gyazo.com/1250c6d692a8285d6509ecf2eff62c60

��낵�����肢���܂�

50774���b�g���d������

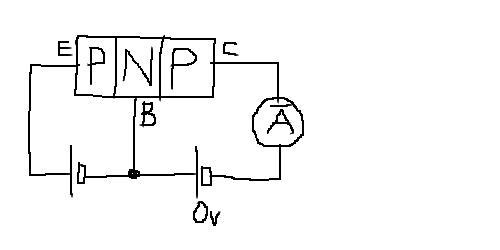

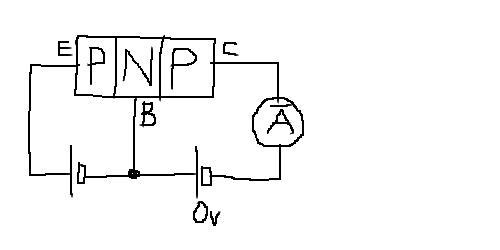

2016/05/01(��) 02:23:50.84ID:IKrwQTgE �����I�Ȏ���ő�ϐ\�����̂ł����g�����W�X�^�̐Î~����_�ɂ��ĂǂȂ������̃|���R�c�߂ɕ�����₷�����w�����Ă͒����Ȃ��ł��傤��

2016/05/01(��) 03:10:37.33ID:5AyJFxOy

>>47�@���낢�낲�w�E�����āA���������̂ł��B

�{���A���Ƃ��� >>19 , >>22 , >>40����̓d���̎������̘b�ł���܂��B

���̘g�g�݁i���_��̂��b�j��O��Ƃ����͂����AID:5/6JtIcO ������ˑR�ɖ��W�̌����v�f������

�J�L�R�����������߁A���������A��������b�����ݍ����ĂȂ��悤�ȋC�����܂��B���̓_�����z�����B

�i>>27�̃J�L�R��>>19����̂��̂��Ɗ��Ⴂ���Ă܂����j

>>50 ���o�͐M����������Ԃɂ�����A�g�����W�X�^��H�̒�����Ԃ��čl���Ă͂������ł��傤���B

��ʂɂ́A�g�����W�X�^�ɒ����o�C�A�X�������Ďg�����Ƃ������̂ł����A���M�����̊e���̓d����d����

�������Ԃɗ��������Ă���͂��Ȃ̂Łi����Ȃ���A���U��H�Ƃ��ɂȂ����Ⴄ�j

�{���A���Ƃ��� >>19 , >>22 , >>40����̓d���̎������̘b�ł���܂��B

���̘g�g�݁i���_��̂��b�j��O��Ƃ����͂����AID:5/6JtIcO ������ˑR�ɖ��W�̌����v�f������

�J�L�R�����������߁A���������A��������b�����ݍ����ĂȂ��悤�ȋC�����܂��B���̓_�����z�����B

�i>>27�̃J�L�R��>>19����̂��̂��Ɗ��Ⴂ���Ă܂����j

>>50 ���o�͐M����������Ԃɂ�����A�g�����W�X�^��H�̒�����Ԃ��čl���Ă͂������ł��傤���B

��ʂɂ́A�g�����W�X�^�ɒ����o�C�A�X�������Ďg�����Ƃ������̂ł����A���M�����̊e���̓d����d����

�������Ԃɗ��������Ă���͂��Ȃ̂Łi����Ȃ���A���U��H�Ƃ��ɂȂ����Ⴄ�j

2016/05/01(��) 03:21:10.82ID:5AyJFxOy

>>49�@�����ǂ̃��x���ŕ�����Ȃ����s���Ȃ̂ʼns�\����B

�iABCD�p���̏��������A���ȏ��ɏ�����Ă邮�炢�̓��e�̂͂��j

�P�ɓ������m�肽�������Ȃ�@GO �� http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1289235278/

�iABCD�p���̏��������A���ȏ��ɏ�����Ă邮�炢�̓��e�̂͂��j

�P�ɓ������m�肽�������Ȃ�@GO �� http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1289235278/

2016/05/01(��) 03:24:29.38ID:IKrwQTgE

>>51

������A���ׂĂ݂Ă����Ð��ƕ��Ȑ��Ƃ̌�_�Ȃ��ƌ�������肭�ǂ��\������������Ȃ������̂ŏ�����܂���

���肪�Ƃ��������܂�

������A���ׂĂ݂Ă����Ð��ƕ��Ȑ��Ƃ̌�_�Ȃ��ƌ�������肭�ǂ��\������������Ȃ������̂ŏ�����܂���

���肪�Ƃ��������܂�

5449

2016/05/01(��) 03:40:27.35ID:/68MJcW5 >>52

������Ŏ��₵�Ă݂܂�

������Ŏ��₵�Ă݂܂�

55774���b�g���d������

2016/05/01(��) 11:25:08.06ID:nkslXaX+ tan��-1��=5.77/10=��/6rad

�̌v�Z���@��������܂���

���d�얳���ŊȒP�ɏo����̂ł��傤���H

�̌v�Z���@��������܂���

���d�얳���ŊȒP�ɏo����̂ł��傤���H

2016/05/01(��) 12:25:50.67ID:Ilci22wS

>>55

5.77/10 = 0.577 �̕��������ǁA���ꂪ 1/��3 = 0.57735 �̂��Ƃ��Ƃ���A

�p�x 30�x�̒��p�O�p�` (�O�p��K�̂ЂƂ�)�̌`���B3�ӂ̔�́A�Εӂ���

�����v���� 2:��3:1 ���� ��3 �� 1 �Ƃ����킯�B������p�x�� 30�x�ŁA

���W�A���ɂȂ����� ��/6�B

5.77/10 = 0.577 �̕��������ǁA���ꂪ 1/��3 = 0.57735 �̂��Ƃ��Ƃ���A

�p�x 30�x�̒��p�O�p�` (�O�p��K�̂ЂƂ�)�̌`���B3�ӂ̔�́A�Εӂ���

�����v���� 2:��3:1 ���� ��3 �� 1 �Ƃ����킯�B������p�x�� 30�x�ŁA

���W�A���ɂȂ����� ��/6�B

57774���b�g���d������

2016/05/01(��) 13:23:26.10ID:nkslXaX+2016/05/10(��) 12:16:09.88ID:eYnwxex1

�ŋߓd�q��H�̕����n�߂��̂ł����A�L�b�g�ɏ]���Đ��삵���d�q��H���܂������@�\���܂���

�ŏ��͂��Ȃ��肪�r�������������Ǝv���A��Ղƕ��i�������ē����\���őg��ł݂��̂ł�������ς�@�\���܂���

�O�x��蒼���܂������������ʂł���

�����������ꍇ�ǂ��������Ƃ��l�������ł��傤��

�ŏ��͂��Ȃ��肪�r�������������Ǝv���A��Ղƕ��i�������ē����\���őg��ł݂��̂ł�������ς�@�\���܂���

�O�x��蒼���܂������������ʂł���

�����������ꍇ�ǂ��������Ƃ��l�������ł��傤��

2016/05/10(��) 20:16:51.40ID:Ug+L6Q1W

�O��Ƃ�����̑g�ݗ��Ă���������A���Ƃ������B

2016/05/10(��) 23:37:44.44ID:SVCO9t08

>>58

����������̓I�ɁA�ǂ��̉��Ƃ����L�b�g�Ȃ̂��A�u�@�\���Ȃ��v�Ƃ͉��������ċ@�\���Ȃ��Ƃ����̂��A���`���Ȃ��ƃR�����g�ł��Ȃ��Ȃ�

����������̓I�ɁA�ǂ��̉��Ƃ����L�b�g�Ȃ̂��A�u�@�\���Ȃ��v�Ƃ͉��������ċ@�\���Ȃ��Ƃ����̂��A���`���Ȃ��ƃR�����g�ł��Ȃ��Ȃ�

2016/05/11(��) 01:37:03.47ID:E4211zHQ

>>59

���ꂾ

���ꂾ

2016/05/14(�y) 14:36:29.70ID:LRIxVCfK

>>58

�d���v�g���Ċe�f�q�̓d�������킩�m�F���Ă݂ẮH

�d���v�g���Ċe�f�q�̓d�������킩�m�F���Ă݂ẮH

63774���b�g���d������

2016/05/15(��) 20:55:55.42ID:kdP2JuX3 ������

���L�̖��ł킩��Ȃ���������܂�

http://i.imgur.com/hRNCwq3.jpg

(b)�̒Z���d�������߂���ŁA

�Z���d������i�d���E100/%Z�@�@�i%Z��a�ŋ��߂�7.5�j

�ŋ��߂�̂ł����A���̒�i�d���͂Ȃ��A

�d�����̒�i�d����2�{�������̂ł͂Ȃ���ł��傤���H

�d��������Őڑ�����Ă���킯�ł�����AA�n�_�̒�i�d����2�{�ɂȂ�܂��H

���L�̖��ł킩��Ȃ���������܂�

http://i.imgur.com/hRNCwq3.jpg

(b)�̒Z���d�������߂���ŁA

�Z���d������i�d���E100/%Z�@�@�i%Z��a�ŋ��߂�7.5�j

�ŋ��߂�̂ł����A���̒�i�d���͂Ȃ��A

�d�����̒�i�d����2�{�������̂ł͂Ȃ���ł��傤���H

�d��������Őڑ�����Ă���킯�ł�����AA�n�_�̒�i�d����2�{�ɂȂ�܂��H

2016/05/15(��) 21:15:37.13ID:5Qe3XG5H

>63 �d��������Őڑ�����Ă���킯�ł�����AA�n�_�̒�i�d����2�{�ɂȂ�܂��H

��̓d�r�ɓ��d�����q�����Ă��鎞�ƁA

��̓d�r�����q�����Ă���z�Ɍq�������d���ł́A

��҂̓��d���ɗ����d���͔{�ɂȂ�̂�?

��̓d�r�ɓ��d�����q�����Ă��鎞�ƁA

��̓d�r�����q�����Ă���z�Ɍq�������d���ł́A

��҂̓��d���ɗ����d���͔{�ɂȂ�̂�?

65774���b�g���d������

2016/05/16(��) 09:51:29.62ID:3vFTfEHE >>64

���肪�Ƃ��������܂�

>>��҂̓��d���ɗ����d����2�{�ɂȂ�̂�

�Ȃ�܂���

���������ł́A�d������e��75MV*A�Ōv�Z����

%Z���v�Z���Ă��܂����

���̏ꍇA�n�_����d�����������e�ʂ͔{��150 MV*A�ɂȂ�Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���H

���肪�Ƃ��������܂�

>>��҂̓��d���ɗ����d����2�{�ɂȂ�̂�

�Ȃ�܂���

���������ł́A�d������e��75MV*A�Ōv�Z����

%Z���v�Z���Ă��܂����

���̏ꍇA�n�_����d�����������e�ʂ͔{��150 MV*A�ɂȂ�Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���H

2016/05/16(��) 19:40:06.40ID:wWWRcNIF

>>65

%Z �� 7.5% �ɂ����i�K�ŁA���łɓd�����͍��Z����Ă��Ȃ���?

%Z �� 7.5% �ɂ����i�K�ŁA���łɓd�����͍��Z����Ă��Ȃ���?

67774���b�g���d������

2016/05/16(��) 21:06:52.84ID:3vFTfEHE2016/05/19(��) 23:23:02.75ID:eaJf86Tz

mosfet�̑��݃R���_�N�^���Xgm�̓Q�[�g�d����ς���ƕω�����̂ł����H

�ŏ��̐v�Ō��܂�̂��Ǝv���Ă��܂���

�ŏ��̐v�Ō��܂�̂��Ǝv���Ă��܂���

69774���b�g���d������

2016/05/20(��) 10:31:48.56ID:XEXOVaFg �������������B

�u���݃R���_�N�^���X�v�Ƃ������t������܂��B

�R���_�N�^���X�̑O�ɁA�Ȃ����݂Ƃ������t�����̂ł��傤���H

�C���_�N�^���X�ƁA���݃C���_�N�^���X�� �������������܂��B

���݂��āA���݂��� �Ƃ������������܂����A

���Ɖ��̂��݂��Ȃ̂��ȁA�Ǝv���܂����B

�u���݃R���_�N�^���X�v�Ƃ������t������܂��B

�R���_�N�^���X�̑O�ɁA�Ȃ����݂Ƃ������t�����̂ł��傤���H

�C���_�N�^���X�ƁA���݃C���_�N�^���X�� �������������܂��B

���݂��āA���݂��� �Ƃ������������܂����A

���Ɖ��̂��݂��Ȃ̂��ȁA�Ǝv���܂����B

2016/05/20(��) 12:14:12.88ID:BcJZyQGG

�O����H�Ƃ̏]����������Ƃ������ł�

2016/05/23(��) 12:56:59.71ID:uY/Ct5fO

2016/05/23(��) 15:43:13.35ID:lhbUPfB5

>>71

LR�����m��Ȃ�

LR�����m��Ȃ�

2016/05/23(��) 16:29:17.99ID:jAuBbrgO

����܂�RL���邢��CR�Ƃ����\�����B

2016/05/23(��) 16:34:26.49ID:uY/Ct5fO

2016/05/23(��) 18:22:02.34ID:LGWU5hSI

>>74

LR��R�̗��[�d�����݂�Ƃ���s�v�c

LR��R�̗��[�d�����݂�Ƃ���s�v�c

2016/05/23(��) 21:10:49.14ID:P5fumZ3w

���̂������o�P�c����R��鐅�ʂ̋Ȑ�����Ȃ����Ȃ��B

77774���b�g���d������

2016/05/23(��) 22:26:01.87ID:C7Ks8vm42016/05/24(��) 00:02:12.43ID:jZCD9sPS

>>77

���A�X�e�b�v���͔�������g���܂���

���A�X�e�b�v���͔�������g���܂���

79774���b�g���d������

2016/05/24(��) 09:50:43.26ID:dJ5TDc0P2016/05/24(��) 12:27:27.29ID:8VbLa8sV

2016/05/25(��) 04:34:07.13ID:KLt0XhSk

�I�V����ʂ̃X�e�b�v���Ă̂́A�������x�� 1V/DIV �Ƃ� 2V/DIV���X�C�b�`��

�J�`���J�`����ւ��邱�Ƃ���Ȃ���? ���̂ق��ɁA���x��A���ω�������

���[�h�������āA����Ƌ�ʂ��邽�߁B

�J�`���J�`����ւ��邱�Ƃ���Ȃ���? ���̂ق��ɁA���x��A���ω�������

���[�h�������āA����Ƌ�ʂ��邽�߁B

2016/05/25(��) 07:43:58.63ID:8D2Hb1VB

>>81

�����Ȃc

�����Ȃc

83774���b�g���d������

2016/05/25(��) 10:07:30.86ID:LXSKOSwe >>81

����z���g�H

����z���g�H

2016/05/25(��) 12:10:35.53ID:ItvGPi1d

>>81

�ւ��[

�ւ��[

2016/05/25(��) 12:37:21.10ID:BXBXpJ95

>>81

�Ȃ������v�����̂�

�Ȃ������v�����̂�

8681

2016/05/26(��) 05:39:56.52ID:jmgGEe4r > �Ȃ������v�����̂�

�����āA�\������Ă���̂͐������̃��j���[�Ȃ���A����ȂƂ����

�g�`�����֘A�̕\���A�o��킯�Ȃ��BV/DIV�̃R�����g����������A

������������Ȃ��Ƃ��낤�B�^��̌����́ATDS2000�V���[�Y��

�}�j���A����������悢�B

http://www.mono.titech.ac.jp/contents/equip_o/files/TDS2000C%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf

���� 114�y�[�W�ɐ�������Ă���B�I���̎v�����Ƃ��肾�B

�������u�X�e�b�v�v�Ƃ͕ςȗp�ꂾ�B�p��̃��j���[���ƁACoarse(�e)

�� Fine(��)�炵���B�|��̃Z���X���^���ˁB�e�N�g���̃I�V���͂�����

�����Ă邪�A���{�ꃁ�j���[�g�������ƂȂ��̂ŁA�I�����m������B

�����āA�\������Ă���̂͐������̃��j���[�Ȃ���A����ȂƂ����

�g�`�����֘A�̕\���A�o��킯�Ȃ��BV/DIV�̃R�����g����������A

������������Ȃ��Ƃ��낤�B�^��̌����́ATDS2000�V���[�Y��

�}�j���A����������悢�B

http://www.mono.titech.ac.jp/contents/equip_o/files/TDS2000C%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf

���� 114�y�[�W�ɐ�������Ă���B�I���̎v�����Ƃ��肾�B

�������u�X�e�b�v�v�Ƃ͕ςȗp�ꂾ�B�p��̃��j���[���ƁACoarse(�e)

�� Fine(��)�炵���B�|��̃Z���X���^���ˁB�e�N�g���̃I�V���͂�����

�����Ă邪�A���{�ꃁ�j���[�g�������ƂȂ��̂ŁA�I�����m������B

87774���b�g���d������

2016/05/26(��) 12:39:20.07ID:EpwGpueV >>86

�ڂ��������v�������ǁA

>>80�ŁA�I�V���ɔ��U�킪�t���Ă�Ƃ����������݂�����������A�s�v�c�Ɏv�����B

��ʂ̂��̈ʒu�Łu�X�e�b�v�v�ƕ\��������Ƃ������Ƃ́A

�������̃����W�ؑփc�}�~�ɁA�N���b�N�����Ȃ��c�}�~�Ȃ낤���B

>�e�N�g���̃I�V���͂�����

>�����Ă邪�A���{�ꃁ�j���[�g�������ƂȂ��̂ŁA�I�����m������B

���ӁB

���{�ꃁ�j���[�Ȃ��Ă�����A���������p�ꃁ�j���[�ɂ���ˁB

�����āu�g���K�v���ĕ\�������Ɓu�g���K=trigger�A�Ȃ�ق�trigger�ˁv��

�|�K�v�ɂȂ�B

�p����J�^�J�i�ŕ\�L���āu���{�ꃁ�j���[�v�Ƃ����̂��ςȘb���Ǝv���B

�ڂ��������v�������ǁA

>>80�ŁA�I�V���ɔ��U�킪�t���Ă�Ƃ����������݂�����������A�s�v�c�Ɏv�����B

��ʂ̂��̈ʒu�Łu�X�e�b�v�v�ƕ\��������Ƃ������Ƃ́A

�������̃����W�ؑփc�}�~�ɁA�N���b�N�����Ȃ��c�}�~�Ȃ낤���B

>�e�N�g���̃I�V���͂�����

>�����Ă邪�A���{�ꃁ�j���[�g�������ƂȂ��̂ŁA�I�����m������B

���ӁB

���{�ꃁ�j���[�Ȃ��Ă�����A���������p�ꃁ�j���[�ɂ���ˁB

�����āu�g���K�v���ĕ\�������Ɓu�g���K=trigger�A�Ȃ�ق�trigger�ˁv��

�|�K�v�ɂȂ�B

�p����J�^�J�i�ŕ\�L���āu���{�ꃁ�j���[�v�Ƃ����̂��ςȘb���Ǝv���B

2016/05/26(��) 13:17:22.54ID:xMNwpY4r

���{�ꃁ�j���[�Ɠ��{��t�����g�p�l���͎g��Ȃ���

2016/05/26(��) 21:20:08.61ID:uSBbDRp9

����͊Ǘ��Ҍ����Ȃ�B

2016/05/26(��) 21:57:21.46ID:g0vIf9kK

2016/05/26(��) 22:25:25.56ID:g0vIf9kK

�Ō��ǁA�ߓn�����̔g�`�����������ł́A��H�����Ȃ̂��͕�����Ȃ���ł����H(�L�D�M)

2016/05/26(��) 22:44:43.80ID:xMNwpY4r

>>91

CR��H��C�̓d���g�`��LR��H��R�̓d���g�`�͓���

CR��H��C�̓d���g�`��LR��H��R�̓d���g�`�͓���

2016/05/26(��) 22:58:57.72ID:qpRkxnMP

CH1�̗����オ�莞��CH2�Ƀ}�C�i�X�����̃O���b�`��������̂́A�C���_�N�^�̎��ȋ��U���B

������

CR��H��C�̓d���g�`��LR��H��R�̓d���g�`

�́A�ǂ��炩���Ƃ���A��҂ɈႢ�Ȃ��B

�ƁA�K���Ȃ��Ƃ������Ă݂��B

������

CR��H��C�̓d���g�`��LR��H��R�̓d���g�`

�́A�ǂ��炩���Ƃ���A��҂ɈႢ�Ȃ��B

�ƁA�K���Ȃ��Ƃ������Ă݂��B

2016/05/29(��) 19:22:23.81ID:oHPPEn4s

2016/06/02(��) 19:23:42.04ID:1p+7lYGA

2016/06/03(��) 00:34:57.88ID:nd1iijgz

2016/06/03(��) 20:19:41.28ID:ZiUhPMyg

���_���S�̔��aa�̒��~�d�������ꕽ�ʓ��̏\�����ꂽ�_�ɍ��x�N�g���|�e���V���������߂�A�Ƃ����������}�̗l�ɉ������Ƃ�����ł����ϕ��̎��s���o���܂���B�����Ŏ���Ȃ̂ł���

(1)�����͐��������@(2)�������Ȃ�ϕ��̌v�Z���@

�̓�_�ɂ��Ă��������肢�v���܂�m(_ _)m

http://i.imgur.com/qgdHost.jpg

(1)�����͐��������@(2)�������Ȃ�ϕ��̌v�Z���@

�̓�_�ɂ��Ă��������肢�v���܂�m(_ _)m

http://i.imgur.com/qgdHost.jpg

2016/06/04(�y) 23:53:45.14ID:LZ9wp3U8

>>97

���͂�����Ȃ�? �ϕ������ǁAd>>a�Ƃ��Ă����킯������A

1/��(a^2+d^2-2ad cos��) = (1/d)(1/��((a/d)^2 + 1 - 2(a/d) cos��)

�� (1/d)(1+(a/d)cos��) �Ƃ�����A�ǂ����낤�B

���͂�����Ȃ�? �ϕ������ǁAd>>a�Ƃ��Ă����킯������A

1/��(a^2+d^2-2ad cos��) = (1/d)(1/��((a/d)^2 + 1 - 2(a/d) cos��)

�� (1/d)(1+(a/d)cos��) �Ƃ�����A�ǂ����낤�B

2016/06/05(��) 00:13:44.93ID:2EBs2GOi

2016/06/05(��) 11:10:53.54ID:L1B8KNAY

2016/06/05(��) 21:23:34.39ID:2EBs2GOi

10297

2016/06/06(��) 20:50:50.62ID:Jvad/KvL �o���܂����A(1+x)�On��1+nx��������ł���

�����Ă���������������A�L��������܂���

�����Ă���������������A�L��������܂���

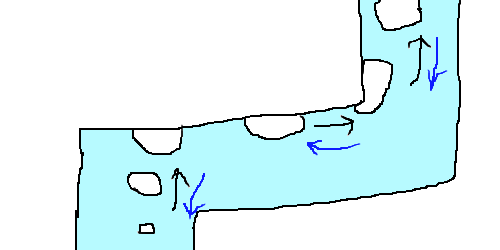

2016/06/09(��) 02:51:57.04ID:X9U8khGp

�~���`���b�p��H�ɂ��Ď���ł�

�X�C�b�`���I�t�̎��C���_�N�^������d�����Ǝv���̂ł���

���̂Ƃ��̃R���f���T�̓������悭������܂���

�R���f���T�̏㑤�Ƀv���X�̓d�ׂ�����Ǝv���̂ł������ꂪ�����ɍs���̂ł��傤���H

�_�C�I�[�h������̂ł����v���X�̓d�ׂ͉����ɍs�����Ƃ��o����̂ł��傤���H

http://www.energychord.com/children/energy/pe/dcdc/images/fig/dcdc_buck_intro_2.png

�X�C�b�`���I�t�̎��C���_�N�^������d�����Ǝv���̂ł���

���̂Ƃ��̃R���f���T�̓������悭������܂���

�R���f���T�̏㑤�Ƀv���X�̓d�ׂ�����Ǝv���̂ł������ꂪ�����ɍs���̂ł��傤���H

�_�C�I�[�h������̂ł����v���X�̓d�ׂ͉����ɍs�����Ƃ��o����̂ł��傤���H

http://www.energychord.com/children/energy/pe/dcdc/images/fig/dcdc_buck_intro_2.png

2016/06/09(��) 03:26:46.43ID:fSsHu87a

>>103

�d�ׂłȂ��d���ōl��������������B

�R�C���̓d���͘A���œd���͎��R�ɕω�����Ƃ������Ƃɓ���Ă����āA

�X�C�b�`���I���̂Ƃ��͓d���������I�ɑ����Ă����A�X�C�b�`���I�t�ɂȂ��

���̂Ƃ��̓d�����_�C�I�[�h��ʂ��ė��ꑱ����B

���̓d���͒����I�ɉ������Ă����B

�܂��ɃR���f���T�͏[�d�����B���̓d���̕��ς����ׂ̓d���ƒނ荇

���R���f���T�̕��ϓd���͈��ɂȂ�B

�d�ׂłȂ��d���ōl��������������B

�R�C���̓d���͘A���œd���͎��R�ɕω�����Ƃ������Ƃɓ���Ă����āA

�X�C�b�`���I���̂Ƃ��͓d���������I�ɑ����Ă����A�X�C�b�`���I�t�ɂȂ��

���̂Ƃ��̓d�����_�C�I�[�h��ʂ��ė��ꑱ����B

���̓d���͒����I�ɉ������Ă����B

�܂��ɃR���f���T�͏[�d�����B���̓d���̕��ς����ׂ̓d���ƒނ荇

���R���f���T�̕��ϓd���͈��ɂȂ�B

2016/06/09(��) 10:09:46.07ID:B5K5GV8O

>>104

�R���f���T�̖��������������Ǝv�����̂ł�����ɏ[�d�����Ƃ������Ƃ͕����͂��Ȃ��̂ł��傤���H

�R���f���T�̏[���d�ŕ��������s����Ǝv���Ă����̂ł����B�B�B

�R���f���T�̖��������������Ǝv�����̂ł�����ɏ[�d�����Ƃ������Ƃ͕����͂��Ȃ��̂ł��傤���H

�R���f���T�̏[���d�ŕ��������s����Ǝv���Ă����̂ł����B�B�B

106774���b�g���d������

2016/06/09(��) 11:43:42.43ID:bbU8cIuY >>105

�R���f���T�̏[�d/���d�́A��̌`��������p�B

�R���f���T���Ȃ���

�E���͓d�� > ���ׂ̓d���@���@���͓d���́A���ׂɂɍs��

�E���͓d�� < ���ׂ̓d���@���@���͓d���Ȃ��B���ׂɓd�C���s���Ȃ�

�R���f���T�������

�E���͓d�� > �R���f���T�̓d���@���@���͓d���́A�R���f���T�[�d�A�����ׂɂ��ɍs��

�E���͓d�� < �R���f���T�̓d���@���@���͓d���Ȃ��B�R���f���T�����d���A���ׂɍs��

���ꂪ������p�ł���B

�R���f���T�̏[�d/���d�́A��̌`��������p�B

�R���f���T���Ȃ���

�E���͓d�� > ���ׂ̓d���@���@���͓d���́A���ׂɂɍs��

�E���͓d�� < ���ׂ̓d���@���@���͓d���Ȃ��B���ׂɓd�C���s���Ȃ�

�R���f���T�������

�E���͓d�� > �R���f���T�̓d���@���@���͓d���́A�R���f���T�[�d�A�����ׂɂ��ɍs��

�E���͓d�� < �R���f���T�̓d���@���@���͓d���Ȃ��B�R���f���T�����d���A���ׂɍs��

���ꂪ������p�ł���B

2016/06/09(��) 12:22:44.67ID:m5Zd+LIL

>>105

�~���X�C�b�`���O��H�̓`���b�p�{LC�t�B���^�ł������ł��邯�ǁA�����悤�ȃg�|���W�[�̏����X�C�b�`���O��H�������ł��Ȃ��B

�C���_�N�^�ƃL���p�V�^�̃G�l���M�[�̂����ōl����Ɨ��������ł���B

�~���X�C�b�`���O��H�̓`���b�p�{LC�t�B���^�ł������ł��邯�ǁA�����悤�ȃg�|���W�[�̏����X�C�b�`���O��H�������ł��Ȃ��B

�C���_�N�^�ƃL���p�V�^�̃G�l���M�[�̂����ōl����Ɨ��������ł���B

2016/06/09(��) 15:01:32.45ID:TcVIHzhf

>>105

���ʂ̃g�����X�{�����_�C�I�[�h�ł�

�g�����X������̓R���f���T�͏�ɏ[�d����āA���ב��ɂ͏�ɕ��d����

�R���f���T��f�ʂ肵�Ă����̂�����

�������g�����X�{�����_�C�I�[�h�ƃX�C�b�`���O���M�����[�^�ł͔g�`�����������قȂ�

���ʂ̃g�����X�{�����_�C�I�[�h�ł�

�g�����X������̓R���f���T�͏�ɏ[�d����āA���ב��ɂ͏�ɕ��d����

�R���f���T��f�ʂ肵�Ă����̂�����

�������g�����X�{�����_�C�I�[�h�ƃX�C�b�`���O���M�����[�^�ł͔g�`�����������قȂ�

109774���b�g���d������

2016/06/10(��) 01:14:58.23ID:QgekfZoX 5V,24V�ŃA�C�\���[�V�������Ă��邪�A���ʃA�[�X�Őv����ꍇ�t�H�g�J�v��������Ȃ��B

���̏ꍇ�ɓ��o�͉�H���l����Ƃ������ƂȂ̂ł����A�ǂ��������ƂȂ̂ł��傤���H

���̏ꍇ�ɓ��o�͉�H���l����Ƃ������ƂȂ̂ł����A�ǂ��������ƂȂ̂ł��傤���H

2016/06/10(��) 04:01:24.49ID:GHyXGKIJ

2016/06/10(��) 18:18:03.56ID:E1tRqvHl

>>110

>�R���f���T�͏�ɏ[�d�����Ƃ������Ƃł��傤���H

�d����ԂƐŎ������B

�R���f���T�ɏ[���d�����ƌ����ɂ̓R���f���T�̓d���͕ω����邯��ǁA�Ƃ肠�����\����

�傫���̐Ód�e�ʂ����邩��A�������������ȓd���ω��������Ȃ��Ƃ��āA��������B

�����炱���ł̓R���f���T�̓d���͈��B

�E�̐}�͓d���̕ω���\�������́B

���ׂ����ł���Ƃ��A�d�������Ȃ�d��(�F)�͈��B

�ł��Ԃ̓d����ON/OFF�ɂƂ��Ȃ��đ������Ă���B

�����ŁA�o�͂̓d�������A�Ԃ̓d���������Ă���Ƃ��́A�����Ă���ԂR���f���T�ɗ��ꍞ��(�[�d)

�o�͂̓d�������Ԃ̓d����������Ă���Ƃ��́A�o�͂ɑ���Ȃ��ԂA�R���f���T����̓d���ŕ���Ă���(���d)

>�R���f���T�͏�ɏ[�d�����Ƃ������Ƃł��傤���H

�d����ԂƐŎ������B

�R���f���T�ɏ[���d�����ƌ����ɂ̓R���f���T�̓d���͕ω����邯��ǁA�Ƃ肠�����\����

�傫���̐Ód�e�ʂ����邩��A�������������ȓd���ω��������Ȃ��Ƃ��āA��������B

�����炱���ł̓R���f���T�̓d���͈��B

�E�̐}�͓d���̕ω���\�������́B

���ׂ����ł���Ƃ��A�d�������Ȃ�d��(�F)�͈��B

�ł��Ԃ̓d����ON/OFF�ɂƂ��Ȃ��đ������Ă���B

�����ŁA�o�͂̓d�������A�Ԃ̓d���������Ă���Ƃ��́A�����Ă���ԂR���f���T�ɗ��ꍞ��(�[�d)

�o�͂̓d�������Ԃ̓d����������Ă���Ƃ��́A�o�͂ɑ���Ȃ��ԂA�R���f���T����̓d���ŕ���Ă���(���d)

2016/06/11(�y) 15:00:52.07ID:3VgzKXXq

���ĂĂ̂���Ƃ�������킹�Ă����킹�ȁ[�ށ[

2016/06/12(��) 09:55:07.28ID:68x5r5Sc

2016/06/13(��) 12:14:56.20ID:pVrmdkLH

��H�̕����n�߂�����̎҂ł�

2����ł�

��̉�H�ł́A�o�͓d��Iout��GND���牺�Ɍ����ė���Ă���̂ł����A���̓d���͂ǂ����痬��Ă���̂ł����H

GND���X�ł̓d�ʂ��������Ƃ������Ƃł��傤���H

����������

http://imgur.com/MWKnk9q.jpg

2����ł�

��̉�H�ł́A�o�͓d��Iout��GND���牺�Ɍ����ė���Ă���̂ł����A���̓d���͂ǂ����痬��Ă���̂ł����H

GND���X�ł̓d�ʂ��������Ƃ������Ƃł��傤���H

����������

http://imgur.com/MWKnk9q.jpg

2016/06/13(��) 18:35:08.13ID:p5JS9Uxs

>>114

�\�[�X��GND�̊Ԃɒ�R����ꂽ�Ƃ��́A�\�[�X�ڒn������H�����グ��������H�ɂ�����

���͓d���Əo�͓d���̊W�����ɒ��ڂ������̂Ȃ̂ł��傤�ˁB

�𗬑�����H�̐������ƁA�����A���������ȗ��\��������܂��B(NPN�g�����W�X�^�A�G�~�b�^�ڒn��H)

ttp://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H14/html/H1404A09_.html

���ۂ̉�H�ł́A>>114�̃����N��̏ꍇ�Ȃ�A�h���C���̓d����GND���������Ȃ����

�d���͗���܂���B�����܂ŁA���f�����Ă��ƂŁB

�\�[�X��GND�̊Ԃɒ�R����ꂽ�Ƃ��́A�\�[�X�ڒn������H�����グ��������H�ɂ�����

���͓d���Əo�͓d���̊W�����ɒ��ڂ������̂Ȃ̂ł��傤�ˁB

�𗬑�����H�̐������ƁA�����A���������ȗ��\��������܂��B(NPN�g�����W�X�^�A�G�~�b�^�ڒn��H)

ttp://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H14/html/H1404A09_.html

���ۂ̉�H�ł́A>>114�̃����N��̏ꍇ�Ȃ�A�h���C���̓d����GND���������Ȃ����

�d���͗���܂���B�����܂ŁA���f�����Ă��ƂŁB

2016/06/13(��) 20:09:21.11ID:hzLLZHQw

>>114

���̌�����v���X�}�C�i�X�̋L���͂��̕������v���X�Ƃ��܂���

�Ƃ����Ӗ������Ȃ��B

���M���̓�����H�Ȃ̂ŕω��������Ӗ���������10mA��9mA�ɂȂ�

��-1mA���ꂽ�ƍl����B

���̌�����v���X�}�C�i�X�̋L���͂��̕������v���X�Ƃ��܂���

�Ƃ����Ӗ������Ȃ��B

���M���̓�����H�Ȃ̂ŕω��������Ӗ���������10mA��9mA�ɂȂ�

��-1mA���ꂽ�ƍl����B

117774���b�g���d������

2016/06/14(��) 23:29:50.75ID:UFn9uvJL118774���b�g���d������

2016/06/15(��) 00:38:54.92ID:v26pxFwB >>115

>�h���C���̓d����GND���������Ȃ���Γd���͗���܂���B

�@�ȂA���_�X���b�h�ɂ�������炸�A������Ƃ����w�K�o�����Ȃ��������A

���Ȏv�����݂����ݕt���Ă��܂��Ă�����̂悤�ł����A�u�����Ȃ���Η���܂���v

�Ƃ����\���͖��ł��c�Ƃ������A�l�������̂��̂����S�ɊԈ���Ă܂���B

���̌����ɓd��������Ă���ꍇ���낤�ƁA���̏ꍇ�h���C���̓d�����O�A�ł��B

>�h���C���̓d����GND���������Ȃ���Γd���͗���܂���B

�@�ȂA���_�X���b�h�ɂ�������炸�A������Ƃ����w�K�o�����Ȃ��������A

���Ȏv�����݂����ݕt���Ă��܂��Ă�����̂悤�ł����A�u�����Ȃ���Η���܂���v

�Ƃ����\���͖��ł��c�Ƃ������A�l�������̂��̂����S�ɊԈ���Ă܂���B

���̌����ɓd��������Ă���ꍇ���낤�ƁA���̏ꍇ�h���C���̓d�����O�A�ł��B

119774���b�g���d������

2016/06/15(��) 01:13:54.73ID:v26pxFwB2016/06/15(��) 11:15:11.84ID:I6kk3fAh

������ł�

�o�͑��̃C���J�d�����OV�̏ꍇ�A�d�����������ĕς���ł����H

�o�͑��̃C���J�d�����OV�̏ꍇ�A�d�����������ĕς���ł����H

121774���b�g���d������

2016/06/15(��) 13:19:29.32ID:I6kk3fAh �����Aage�Y��Ă܂��������G

���ҏ��Z�̂�����Ɋ��҂��Ă���܂��E�E�E

���ҏ��Z�̂�����Ɋ��҂��Ă���܂��E�E�E

2016/06/15(��) 18:21:27.88ID:sbLqU1kD

>>120

ttp://rohmfs.rohm.com/jp/products/databook/datasheet/discrete/transistor/bipolar/2sa1037akt146r-j.pdf

�����Fig.2�����Ă��������B�x�[�X�d�������ł��A�R���N�^�G�~�b�^�ԓd�����ς���

�R���N�^�d�����ς���Ă��܂��B�B

ttp://rohmfs.rohm.com/jp/products/databook/datasheet/discrete/transistor/bipolar/2sa1037akt146r-j.pdf

�����Fig.2�����Ă��������B�x�[�X�d�������ł��A�R���N�^�G�~�b�^�ԓd�����ς���

�R���N�^�d�����ς���Ă��܂��B�B

2016/06/16(��) 08:57:59.32ID:Vzx4AysI

>122

�O�u�Ȃ�G�~�b�^�d�����O���`�Ɏ��ʂ����ł��ˁE�E�E���肪�Ƃ��������܂����I

�O�u�Ȃ�G�~�b�^�d�����O���`�Ɏ��ʂ����ł��ˁE�E�E���肪�Ƃ��������܂����I

2016/06/16(��) 09:01:13.53ID:Vzx4AysI

(�o�͂́j���݂�������Ȃ��A�R���N�^�d�������������G

������F�x�[�X�R���N�^��d���u�������O�u�Ȃ�A�R���N�^�d�����O���`�Ɏ��ʂ����ł��ˁE�E�E���肪�Ƃ��������܂����I

������F�x�[�X�R���N�^��d���u�������O�u�Ȃ�A�R���N�^�d�����O���`�Ɏ��ʂ����ł��ˁE�E�E���肪�Ƃ��������܂����I

2016/06/16(��) 11:53:16.08ID:j4UirbVG

>>124

�ԈႦ�Ă�悤��

�ԈႦ�Ă�悤��

2016/06/16(��) 14:24:48.94ID:Vzx4AysI

���w�E���肪�Ƃ��������܂��A�Č����������܂����B

�����������A�t�}�́A�̖���e�����Q�Ƃ����

�d�C�����}�ɂ��ƃR���N�^�x�[�X�~���d����

�h�d���|�T�O�ʂ`�Ł|�U�u�炵���B

����łu�������O�u�̂Ƃ��͂u�b�d���U�u�ɂȂ邩��

�O���t���E���ɉ������āA�Ԋۂ̂����肩�E�E�E���O�u���̂h��

�O�`����Ȃ��ł��ˁA-12���`���炢����Ă������ł��ˁE�E�E

�����������A�t�}�́A�̖���e�����Q�Ƃ����

�d�C�����}�ɂ��ƃR���N�^�x�[�X�~���d����

�h�d���|�T�O�ʂ`�Ł|�U�u�炵���B

����łu�������O�u�̂Ƃ��͂u�b�d���U�u�ɂȂ邩��

�O���t���E���ɉ������āA�Ԋۂ̂����肩�E�E�E���O�u���̂h��

�O�`����Ȃ��ł��ˁA-12���`���炢����Ă������ł��ˁE�E�E

127774���b�g���d������

2016/06/16(��) 15:25:14.28ID:26IfBsRb ����ɂ���

�U�����M�ɂ��Ď��₵�܂�

�U�����M�͎�ɉQ�d���ɂ��W���[���M�ŁA����M�������M������̂ł����

����M���̒�R�����Ⴂ�قǁA�Q�d�����͑傫���Ȃ�̂Ŕ��M�͑傫���Ȃ�͂��ł���

����24�N�x�d��3��@�@�B ��12�@�ł�

��R�����Ⴂ�قǁA���ΓI�ɉ��M����ɂ���

�ƂȂ��Ă���܂�

����ԈႢ�ł���ˁH

�U�����M�ɂ��Ď��₵�܂�

�U�����M�͎�ɉQ�d���ɂ��W���[���M�ŁA����M�������M������̂ł����

����M���̒�R�����Ⴂ�قǁA�Q�d�����͑傫���Ȃ�̂Ŕ��M�͑傫���Ȃ�͂��ł���

����24�N�x�d��3��@�@�B ��12�@�ł�

��R�����Ⴂ�قǁA���ΓI�ɉ��M����ɂ���

�ƂȂ��Ă���܂�

����ԈႢ�ł���ˁH

2016/06/16(��) 16:50:34.27ID:Vzx4AysI

�S��(�Q�d����)�̓g�����X�̓S�S�̘b���Ƃ������B

�ςȘb�ɕ�������ł��傤���ǁA

�U�����M�̎��̓�́A���̒P�̕����u�R�C���v�Ȃ̂�

�S���E�����̌������ł����Ȃ�Γ����̕��ɂȂ��łˁH

�ςȘb�ɕ�������ł��傤���ǁA

�U�����M�̎��̓�́A���̒P�̕����u�R�C���v�Ȃ̂�

�S���E�����̌������ł����Ȃ�Γ����̕��ɂȂ��łˁH

2016/06/16(��) 17:25:47.06ID:Vzx4AysI

�������E�E�E

�O����܂������A

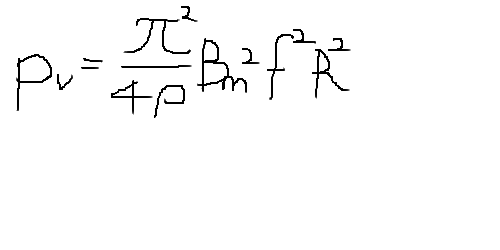

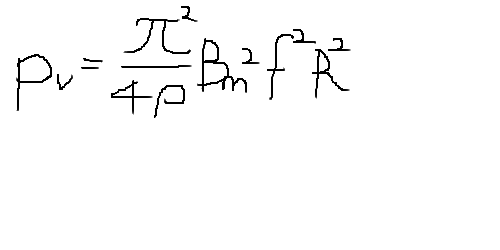

�U�����M�̔��M�ʂo���́@http://www.jeea.or.jp/course/contents/01160/

�ɂ��ƁA�����̂q�͔��a�ł��āA��R���ς͏����������傫���Ȃ��Ă܂��ˁE�E�E

�O����܂������A

�U�����M�̔��M�ʂo���́@http://www.jeea.or.jp/course/contents/01160/

�ɂ��ƁA�����̂q�͔��a�ł��āA��R���ς͏����������傫���Ȃ��Ă܂��ˁE�E�E

130774���b�g���d������

2016/06/16(��) 19:35:31.86ID:50XglT7f �ŋ߁A�G���L�e���A���������Ȃ��Ȃ�܂������A�Ȃ�ŁH

2016/06/16(��) 20:17:05.63ID:BGXklhFW

�U�����M���u�̕��œd�����������Ă���A�d�������̈�ł͒�R�����Ⴂ

�قǔ��M�����Ȃ��Ȃ�Ƃ��l������ȁB

����̕ό`�H

�U�����M�ɂ���

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9035946.html

�قǔ��M�����Ȃ��Ȃ�Ƃ��l������ȁB

����̕ό`�H

�U�����M�ɂ���

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9035946.html

2016/06/16(��) 21:23:12.06ID:PJjXV6+V

2016/06/17(��) 08:39:31.69ID:bwmCnl1r

>132�@���������@���w�E���肪�Ƃ��������܂��A�K�ȕ\�����߂ĒT���܂������G

2016/06/17(��) 08:46:59.93ID:vJxMNDyI

>>129�̎����݂Ďv�������ǃς�Ⴍ���Ă����Ζ����̃G�l���M�[

������ꂻ����

������ꂻ����

2016/06/17(��) 09:42:23.23ID:ZISqEdMF

�S�R����ꂻ������Ȃ�����

�K�`�o�J���H

�K�`�o�J���H

2016/06/17(��) 18:56:18.47ID:C5sfKI1S

>>129

���̎��͂��Ԃ��d�����g�̔������鎥�E�͍l���Ă��Ȃ��āA�Ƃ������A

�O����^����ꂽ���E�ƉQ�d���̎��E�̂����Ђ��� Bm�ɂȂ��Ă��āc�B

�Ƃ������Ƃ���A�b�͂���قNJȒP����Ȃ��Ƃ������B

���̎��͂��Ԃ��d�����g�̔������鎥�E�͍l���Ă��Ȃ��āA�Ƃ������A

�O����^����ꂽ���E�ƉQ�d���̎��E�̂����Ђ��� Bm�ɂȂ��Ă��āc�B

�Ƃ������Ƃ���A�b�͂���قNJȒP����Ȃ��Ƃ������B

2016/06/17(��) 19:38:00.73ID:b1iAcxJ0

��R�����Ⴍ�Ȃ�Ύ��͐����͂���Ȃ��Ȃ��Ă���̂�

���ۂ�0�ɗ�������

���ۂ�0�ɗ�������

2016/06/17(��) 20:10:28.19ID:y4KWjNsT

����R�����Ⴂ�قǁA���ΓI�ɉ��M����ɂ���

�Ђ�����Ԃ���

��R���������قǁA���ΓI�ɉ��M����₷��

�Ƃ����̂͊ԈႢ�łȂ��ƁA�܂Ȕ��R����

�uIH ��R���v�ł�����ƁA����A���~�̂Ȃׂ͎g���Ȃ��炵������

�ݖ⎩�̂��������Ă��Ȃ��ӂ���������

�Ђ�����Ԃ���

��R���������قǁA���ΓI�ɉ��M����₷��

�Ƃ����̂͊ԈႢ�łȂ��ƁA�܂Ȕ��R����

�uIH ��R���v�ł�����ƁA����A���~�̂Ȃׂ͎g���Ȃ��炵������

�ݖ⎩�̂��������Ă��Ȃ��ӂ���������

139774���b�g���d������

2016/06/17(��) 20:17:51.42ID:rRGefufa �Q�d���Ɋւ��ĊF���肪�Ƃ��������܂���

�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂�

�ЂƂ܂��ԈႢ�������Ƃ������ƂŔ[�����邱�Ƃɂ��܂���

�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂�

�ЂƂ܂��ԈႢ�������Ƃ������ƂŔ[�����邱�Ƃɂ��܂���

2016/06/17(��) 20:29:23.42ID:b1iAcxJ0

���ꋆ�ɓI�ɂ͓d���g�̃C���s�[�_���X�}�b�`���O�̖��ŗ��������Ǝv���B

�قڌ��t�̌������������ǁA���͒i�̃C���s�[�_���X������

�i�^��̓����C���s�[�_���X��377���炵���j

�����炱�̃C���s�[�_���X���牓������قǃG�l���M�[�͔��˂��Ă��܂�

�قڌ��t�̌������������ǁA���͒i�̃C���s�[�_���X������

�i�^��̓����C���s�[�_���X��377���炵���j

�����炱�̃C���s�[�_���X���牓������قǃG�l���M�[�͔��˂��Ă��܂�

2016/06/17(��) 20:35:13.48ID:FXWgzegF

2016/06/17(��) 20:37:39.05ID:b1iAcxJ0

���̓C���s�[�_���X�������Ƃ������͒�d���ɋ߂���Ԃ��Ǝv���Ă����������Ȃ�

��������͂����܂ł��ߎ���

���̓C���s�[�_���X�����ΓI�ɒႭ�Ȃ��Ă���Ɠd�����x�z�I�ɂȂ�

��R���傫���قǔ��M�ʂ͌�������

��������͂����܂ł��ߎ���

���̓C���s�[�_���X�����ΓI�ɒႭ�Ȃ��Ă���Ɠd�����x�z�I�ɂȂ�

��R���傫���قǔ��M�ʂ͌�������

2016/06/17(��) 20:39:07.34ID:b1iAcxJ0

>>141

�^��̓����C���s�[�_���X�̐��l���͓̂K���ɋ���������������

�f�^�������ƔF�߂�

�����C���s�[�_���X�}�b�`���O�̍l�������͉̂������낤���ߖT���낤���W�Ȃ��Ǝv����

�^��̓����C���s�[�_���X�̐��l���͓̂K���ɋ���������������

�f�^�������ƔF�߂�

�����C���s�[�_���X�}�b�`���O�̍l�������͉̂������낤���ߖT���낤���W�Ȃ��Ǝv����

144774���b�g���d������

2016/06/17(��) 20:42:22.61ID:1vkVQVwO http://i.imgur.com/7Xgys0E.jpg

������

��L�̖��ł킩��Ȃ��Ƃ��낪����̂ŁA��������������

������(2)�ł�

���d�o�͂��ቺ��A�u�㎥�d�����ቺ�����v�Ƃ���܂��B

���̗㎥�d���Ƃ������̂������w�����̂Ȃ̂��A���܂����C���[�W�����߂܂���

�}���Ɂu�㎥���u�v�Ə����Ă���܂��̂ŁA�������d�@�̊E�������������邽�߂́A�E����H(���̂����������킩��܂���)�Ɉ�������d���̂��ƂȂ̂��ȂƂ��v�����̂ł���

���ꂾ�Ɓu���Ԕ��d�@�̉�]���͒�i��]���ł���v�u���d�@�d���͂قƂ�Ǖω����Ă��Ȃ��v�Ɩ������Ă��܂��܂�

��]�������̎��A�E������������Γd���͒ቺ����͂�������ł�

�㎥�d���Ƃ͂��������Ȃ�̂��ƂȂ̂ł��傤��

�܂��A�ǂ����������R�ŗ㎥�d�����ቺ�����ƍl�����܂����H

��낵�����肢�������܂�

������

��L�̖��ł킩��Ȃ��Ƃ��낪����̂ŁA��������������

������(2)�ł�

���d�o�͂��ቺ��A�u�㎥�d�����ቺ�����v�Ƃ���܂��B

���̗㎥�d���Ƃ������̂������w�����̂Ȃ̂��A���܂����C���[�W�����߂܂���

�}���Ɂu�㎥���u�v�Ə����Ă���܂��̂ŁA�������d�@�̊E�������������邽�߂́A�E����H(���̂����������킩��܂���)�Ɉ�������d���̂��ƂȂ̂��ȂƂ��v�����̂ł���

���ꂾ�Ɓu���Ԕ��d�@�̉�]���͒�i��]���ł���v�u���d�@�d���͂قƂ�Ǖω����Ă��Ȃ��v�Ɩ������Ă��܂��܂�

��]�������̎��A�E������������Γd���͒ቺ����͂�������ł�

�㎥�d���Ƃ͂��������Ȃ�̂��ƂȂ̂ł��傤��

�܂��A�ǂ����������R�ŗ㎥�d�����ቺ�����ƍl�����܂����H

��낵�����肢�������܂�

2016/06/17(��) 22:03:31.56ID:bWSdAuyS

>>144

�E�����u�̉��߂͐��������ǁA

�����Ŗ��Ȃ͎̂��͂�������͓̂d���ł͂Ȃ��d���ł��邱��

�E����H�ɂ͓��̕��דd���ɂ��t�N�d�͂�������Ă�

�E���������邽�߂ɂ͂��̋t�N�d�͂ɋt�炦��傫���̓d���������Ȃ��Ɠd�������ꂸ�A�E���ł��Ȃ�

�t�ɕ��דd�����������Ȃ�t�N�d�͂͏������Ȃ�̂ŁA�����E���d���𗬂����߂ɂ�����d���͏������Ȃ�

�E�����u�̉��߂͐��������ǁA

�����Ŗ��Ȃ͎̂��͂�������͓̂d���ł͂Ȃ��d���ł��邱��

�E����H�ɂ͓��̕��דd���ɂ��t�N�d�͂�������Ă�

�E���������邽�߂ɂ͂��̋t�N�d�͂ɋt�炦��傫���̓d���������Ȃ��Ɠd�������ꂸ�A�E���ł��Ȃ�

�t�ɕ��דd�����������Ȃ�t�N�d�͂͏������Ȃ�̂ŁA�����E���d���𗬂����߂ɂ�����d���͏������Ȃ�

146774���b�g���d������

2016/06/17(��) 22:29:37.13ID:1vkVQVwO >>145

���肪�Ƃ��������܂�

�E����H�Ɠd�@�q��H�͕ψ���̂悤�ɁA���C�I�Ɍq�����Ă��ł���

�Ƃ������Ƃ͗㎥���u�́A�㎥�d�������ɕۂ悤�ɐ��䂵�Ă�����Ă��Ƃł��傤���H

���肪�Ƃ��������܂�

�E����H�Ɠd�@�q��H�͕ψ���̂悤�ɁA���C�I�Ɍq�����Ă��ł���

�Ƃ������Ƃ͗㎥���u�́A�㎥�d�������ɕۂ悤�ɐ��䂵�Ă�����Ă��Ƃł��傤���H

2016/06/17(��) 22:43:34.75ID:bWSdAuyS

>>146

�����㎥�d����������Ȃ������ꍇ�ɉ����N���邩�l���Ă݂�Ƃ���

���̎��͗㎥�d������������̂ŏo�͓d�����㏸���Ă��܂�

�㎥���u�͖����d�͂Əo�͓d�������Ă�

�����㎥�d����������Ȃ������ꍇ�ɉ����N���邩�l���Ă݂�Ƃ���

���̎��͗㎥�d������������̂ŏo�͓d�����㏸���Ă��܂�

�㎥���u�͖����d�͂Əo�͓d�������Ă�

148774���b�g���d������

2016/06/17(��) 22:59:19.05ID:1vkVQVwO149774���b�g���d������

2016/06/18(�y) 00:26:48.99ID:PWVi+/aO �U���d���@�̓d���@�̗͗��������d���̑傫���ŕω�����̂�

���̂ł����H

������H�Ő����ł��܂���

���̂ł����H

������H�Ő����ł��܂���

150774���b�g���d������

2016/06/18(�y) 11:06:56.62ID:WO30Ip/u2016/06/21(��) 12:16:01.50ID:QpFoQmiQ

�A���y�A�̎���ϕ��̖@��

�̉���}�ł��������}(������)������Ă���ł�����

I�����@�̃f���^�G�����Ăǂ�����ǂ��܂ł̒����ł����H

���}�ɂ͍ڂ��Ă��܂���ł������A���F�́@���̒����@�ł����Ă܂����H

�̉���}�ł��������}(������)������Ă���ł�����

I�����@�̃f���^�G�����Ăǂ�����ǂ��܂ł̒����ł����H

���}�ɂ͍ڂ��Ă��܂���ł������A���F�́@���̒����@�ł����Ă܂����H

2016/06/21(��) 18:24:52.55ID:94P8pXVs

���݂����Ȃ���

2016/06/21(��) 18:30:47.96ID:2HjHEJt6

o.8ch��NG����B�O���E�N�\�E�S�~����

2016/06/21(��) 23:15:56.39ID:VnVgeJ/C

�C�ӂ̒�������

�P�ʒ����Ȃ�1m�����A�w�肪������̒���

�P�ʒ����Ȃ�1m�����A�w�肪������̒���

2016/06/22(��) 19:48:00.80ID:HaJ1cvIW

>154

�����[�����I�@�@������𑫂�����ɁA�����ᖡ���܂����m(_ _ )m

�����[�����I�@�@������𑫂�����ɁA�����ᖡ���܂����m(_ _ )m

156774���b�g���d������

2016/06/23(��) 18:39:31.56ID:zMVG0zRU ������

�u�z�[���f�q�́An�^�����̂�p�^�����̂ŁA������d�E�̌������t�ɂȂ�v���Ƃɂ��ċ����ĉ������B�Ȃ��t�ɂȂ�̂ł��傤�H

�L�����A��p�^�͐��E�An�^���d�q���Ƃ������Ƃ͗������Ă���܂�

�g�p�����̈ȊO�A����������n�^�Ep�^�z�[���f�q�ɓd���𗬂����ꍇ

n�^�ł�p�^�ł��A�d�q���ړ����Ă�������͓����ł���ˁH

�Ȃ̂ɂȂ��o����d�����t�ɂȂ�̂ł��傤�H

�����������E�Ƃ������̂��A���܂����C���[�W�ł��܂���

���E���́A���̓d�ׂ������Ă���킯�ł͖����ł���ˁH

�ɂ�������炸�A�Ȃ����E�����[�����c�͂���̂ł��傤�H

�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ�����Ő\����܂��A��낵�����肢���܂�

�u�z�[���f�q�́An�^�����̂�p�^�����̂ŁA������d�E�̌������t�ɂȂ�v���Ƃɂ��ċ����ĉ������B�Ȃ��t�ɂȂ�̂ł��傤�H

�L�����A��p�^�͐��E�An�^���d�q���Ƃ������Ƃ͗������Ă���܂�

�g�p�����̈ȊO�A����������n�^�Ep�^�z�[���f�q�ɓd���𗬂����ꍇ

n�^�ł�p�^�ł��A�d�q���ړ����Ă�������͓����ł���ˁH

�Ȃ̂ɂȂ��o����d�����t�ɂȂ�̂ł��傤�H

�����������E�Ƃ������̂��A���܂����C���[�W�ł��܂���

���E���́A���̓d�ׂ������Ă���킯�ł͖����ł���ˁH

�ɂ�������炸�A�Ȃ����E�����[�����c�͂���̂ł��傤�H

�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ�����Ő\����܂��A��낵�����肢���܂�

2016/06/23(��) 22:26:15.08ID:eOfUCZFJ

�Ԉ�����O��͐��������͂łĂ��Ȃ�

158774���b�g���d������

2016/06/23(��) 23:05:09.03ID:ar3iD39T �_�C�������h�o�b�t�@���ĈӊO�Ƙc�݂�������ł����A

���A�҂Řc�݂̏��Ȃ��ȒP�ȃo�b�t�@��H���Ēm��܂��H

���A�҂Řc�݂̏��Ȃ��ȒP�ȃo�b�t�@��H���Ēm��܂��H

2016/06/23(��) 23:49:04.25ID:Bz+3s2S0

�I�y�A���v�̔]������H�ɂ��ċ����ĉ������B���͓d���̐U�������X�ɑ傫�����Ă����ƁA�v���X���̏o�͓d������ɖO�a���āA���̌�Ƀ}�C�i�X���̓d�����O�a����̂ł���

��Ƀv���X�����O�a���闝�R���ĉ��Ȃ�ł��傤���H

���Q�l�摜�ł�

http://i.imgur.com/mvasKkk.jpg

��Ƀv���X�����O�a���闝�R���ĉ��Ȃ�ł��傤���H

���Q�l�摜�ł�

http://i.imgur.com/mvasKkk.jpg

2016/06/24(��) 00:55:26.73ID:uy1FCdEt

>>158

���A�҂ƂȂ�ƁA�u�_�C�������h�o�b�t�@�̔��W�`�v���Ȃ��@���u�����v

�E�\���ɓd���𗬂��B���ׂɗ����d����100�{���炢�BTr�̒�i�Ɣ��M�ɒ���

�E���i�̃G�~�b�^�����d����H�ɂ���

�E���i�̃R���N�^�����i�̃G�~�b�^��R�ɂ������|���łȂ�

�E�J�X�R�[�h�u�[�g�X�g���b�v�ɂ���

�E��d���ł����j�A���e�B�̗ǂ�Tr���g���BVceo�������߂̕i��ɑ���

���A�҂ƂȂ�ƁA�u�_�C�������h�o�b�t�@�̔��W�`�v���Ȃ��@���u�����v

�E�\���ɓd���𗬂��B���ׂɗ����d����100�{���炢�BTr�̒�i�Ɣ��M�ɒ���

�E���i�̃G�~�b�^�����d����H�ɂ���

�E���i�̃R���N�^�����i�̃G�~�b�^��R�ɂ������|���łȂ�

�E�J�X�R�[�h�u�[�g�X�g���b�v�ɂ���

�E��d���ł����j�A���e�B�̗ǂ�Tr���g���BVceo�������߂̕i��ɑ���

2016/06/24(��) 01:03:35.94ID:uy1FCdEt

>>159

�I�y�A���v�̏o�͓d���̃N���b�v�͂��������ʓ|�Ȗ��

������H�Ɉˑ����邩��i��ɂ���ċ������قȂ�A��T�ɉ��������Ɠ������Ȃ�

�i��ʃN���b�v�g�`

http://nabe.blog.abk.nu/opamp-oscillation

4558�^�̒P�d������œd���d���O���͎��̉�͗�

http://zawa2.com/ZZsim/doc_opamp4558.html

�I�y�A���v�̏o�͓d���̃N���b�v�͂��������ʓ|�Ȗ��

������H�Ɉˑ����邩��i��ɂ���ċ������قȂ�A��T�ɉ��������Ɠ������Ȃ�

�i��ʃN���b�v�g�`

http://nabe.blog.abk.nu/opamp-oscillation

4558�^�̒P�d������œd���d���O���͎��̉�͗�

http://zawa2.com/ZZsim/doc_opamp4558.html

2016/06/24(��) 05:33:34.67ID:KmLc+bFo

5�i�J�E���^�[���ė�肪�悭������ǁA�Ȃ��2^n�̃J�E���^�[����Ȃ���ł����H

5�i�J�E���^�[�̗p�r���đ�������H

5�i�J�E���^�[�̗p�r���đ�������H

2016/06/24(��) 05:37:44.69ID:1+SiaHKw

�p�r���L��Ƃ�������肶��Ȃ��āA�J�E���^��H�̊w�K��Ƃ��ĈӖ������邩��B

2016/06/24(��) 06:19:47.79ID:SCll6L3t

165774���b�g���d������

2016/06/24(��) 18:07:24.18ID:k1ZCFhqf https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=600x10000:format=jpg/path/s05c3b9e064cb0076/image/i85eb0c20fac009c2/version/1312459908/image.jpg

���������̖��������Ē����܂��H

�Ō�̎��R�d�ז��x���킩��Ȃ��̂�

�o����Ώڂ������肢���܂�

���ɂ�����C�ɂȂ��肪����̂�

������₳���Ă��炢�܂��B

���������̖��������Ē����܂��H

�Ō�̎��R�d�ז��x���킩��Ȃ��̂�

�o����Ώڂ������肢���܂�

���ɂ�����C�ɂȂ��肪����̂�

������₳���Ă��炢�܂��B

166774���b�g���d������

2016/06/24(��) 20:02:00.73ID:W7GdO7ad >>157

�ǂ̑O�Ԉ���Ă���̂ł��傤���H�����Ă�������

�ǂ̑O�Ԉ���Ă���̂ł��傤���H�����Ă�������

2016/06/24(��) 20:31:35.50ID:seX5P7Dz

�O�Ԉ���Ă���Ƃ����O�Ԉ���Ă���\����

2016/06/26(��) 00:31:25.52ID:QDUwQAtJ

���H�ɂ��Ƃ����

�C�A(�����E)�͏�ɏ�邯��

�����q(���d�q)�͉��ɍ~��Ă�

�C�A(�����E)�͏�ɏ�邯��

�����q(���d�q)�͉��ɍ~��Ă�

2016/06/26(��) 04:18:54.73ID:nGooQtXG

>>165

�ł́A������(1)��(2)�̓������A�����Ă��������B

>���ɂ�����C�ɂȂ��肪����̂�

>������₳���Ă��炢�܂��B

�������A�������Ƃ���܂ł������Ă��������B

�łȂ��Ɓu�z���g�ɉ������̂�?�@�h��ۓ����Ȃ�Ȃ���?�v��

�v���Ă��܂�����B

�ł́A������(1)��(2)�̓������A�����Ă��������B

>���ɂ�����C�ɂȂ��肪����̂�

>������₳���Ă��炢�܂��B

�������A�������Ƃ���܂ł������Ă��������B

�łȂ��Ɓu�z���g�ɉ������̂�?�@�h��ۓ����Ȃ�Ȃ���?�v��

�v���Ă��܂�����B

2016/06/26(��) 08:37:45.08ID:+D3SNVMo

LC�̋��U��H�ɂ��āA�𗬂ɂȂ��Ă���l�q������������@�͂���܂����H(����ł��ł���悤��)

2016/06/26(��) 13:53:17.42ID:zOBN1eiQ

�I�V���X�R�[�v���g��

2016/06/26(��) 14:49:30.93ID:QDUwQAtJ

LTSpice���g��

2016/06/26(��) 15:58:51.61ID:+D3SNVMo

��͂肻���ł����c

2016/06/26(��) 16:52:21.14ID:zOBN1eiQ

�ڂ��������ڂ��Ȃ����炻���Ȃ�

��ʓI�ȏւ̑Ώ���

��ʓI�Ȏ�@���q�ׂ邵���Ȃ�

��ʓI�ȏւ̑Ώ���

��ʓI�Ȏ�@���q�ׂ邵���Ȃ�

175774���b�g���d������

2016/06/27(��) 09:49:13.62ID:WAHTHxm2 >>168

>>156�ł�

�}�����Ă��������A���肪�Ƃ��������܂�

�d���̌����������Ȃ�An�^���낤��p�^���낤��

�d�q���ړ����Ă��������A�d�q���ړ����Ă���Ƃ������ۂ͓����ł����

>>168�̐}�ŗႦ��Ȃ�A�C�A�̗ʂ������Ă����Ȃ��Ă��A�������ɗ�������Ƃ������ۂ͕ς��Ȃ�

�ɂ�������炸�A�Ȃ�������d�E�̌�����p�^��n�^�ňقȂ�̂�

�A���E�����[�����c�͂���̂�

���ꂪ�ƂĂ��s�v�c�ł�

>>156�ł�

�}�����Ă��������A���肪�Ƃ��������܂�

�d���̌����������Ȃ�An�^���낤��p�^���낤��

�d�q���ړ����Ă��������A�d�q���ړ����Ă���Ƃ������ۂ͓����ł����

>>168�̐}�ŗႦ��Ȃ�A�C�A�̗ʂ������Ă����Ȃ��Ă��A�������ɗ�������Ƃ������ۂ͕ς��Ȃ�

�ɂ�������炸�A�Ȃ�������d�E�̌�����p�^��n�^�ňقȂ�̂�

�A���E�����[�����c�͂���̂�

���ꂪ�ƂĂ��s�v�c�ł�

176774���b�g���d������

2016/06/27(��) 10:01:12.48ID:WAHTHxm2 �����������E���Ă����́u���v�ł����

�d�q���ړ����邱�ƂŁA���̌����t�����Ɉړ����Ă���悤�Ɍ����邾���ŁA

���ԂƂ��Ă͓d�q�������Ă��邾���Ȃ̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���H

�����������Ƃ��āA���E�ɂ̓��[�����c�͂������킯�ł�����

���E�͐��̓d�ׂ�ттĂ��ł���ˁc

�d�q���ړ����邱�ƂŁA���̌����t�����Ɉړ����Ă���悤�Ɍ����邾���ŁA

���ԂƂ��Ă͓d�q�������Ă��邾���Ȃ̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���H

�����������Ƃ��āA���E�ɂ̓��[�����c�͂������킯�ł�����

���E�͐��̓d�ׂ�ттĂ��ł���ˁc

2016/06/27(��) 20:38:18.19ID:rpJiMx9R

2016/06/27(��) 21:15:10.03ID:jWSR3bo9

�d�q�́A�P�ƍs�����ł��Ȃ��C�̎ア�j�B

2016/06/27(��) 22:09:07.45ID:J9X+KQKt

�q�����珗����

2016/06/27(��) 22:12:15.84ID:9/MfaZdR

>>179

�������q

�������q

181774���b�g���d������

2016/06/27(��) 23:59:47.35ID:WAHTHxm2 >>177

�ł͐��E�͐��̓d�ׂ������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���

�ł͐��E�͐��̓d�ׂ������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���

2016/06/28(��) 00:23:32.19ID:SCZOk4la

��������B

183774���b�g���d������

2016/06/28(��) 00:33:31.86ID:g3o9BVYL >>182

���肪�Ƃ��������܂�

�ł͂Ȃ����E�̓��[�����c�͂���̂ł��傤

���q�j�����[�����c�͂��āA�d�ꂪ������킯�ł͖����ł����

���肪�Ƃ��������܂�

�ł͂Ȃ����E�̓��[�����c�͂���̂ł��傤

���q�j�����[�����c�͂��āA�d�ꂪ������킯�ł͖����ł����

2016/06/28(��) 07:41:41.64ID:PruEXgih

>>183

���ԂŌ����Έړ����Ă�d�q�����[�����c�͂��Ă�Ƃ������߂͐�����

�����X�̓d�q�͂����ɓd�C�I�ɒ����ɂȂ��Ă��܂�����A�{���Ƀ����[�����Ă銴���ɂȂ邪

�����Ă���͐��E�����̓d�ׂ������Ĉړ����Ă�Ƒ����Ă������͐����Ȃ�

���ۂ̂Ƃ���L�����A�̃��r���e�B�͓d�q�ɔ�ׂĒႭ�Ȃ邯��

���ԂŌ����Έړ����Ă�d�q�����[�����c�͂��Ă�Ƃ������߂͐�����

�����X�̓d�q�͂����ɓd�C�I�ɒ����ɂȂ��Ă��܂�����A�{���Ƀ����[�����Ă銴���ɂȂ邪

�����Ă���͐��E�����̓d�ׂ������Ĉړ����Ă�Ƒ����Ă������͐����Ȃ�

���ۂ̂Ƃ���L�����A�̃��r���e�B�͓d�q�ɔ�ׂĒႭ�Ȃ邯��

2016/06/28(��) 08:19:44.10ID:oSA77891

�����œd�q�ɑ��郍�[�����c�͂ł�p�^�����̂̃z�[�����ʂ������ł��Ȃ��ˁH

���Ęb��Ő���オ���Ă���

�����������͓̂d�q�̈ړ��ł���͂��̐��E���A���[�����c�͂Ƃ������_�ł�

�d�q�ɓ������[�����c�͂̕����Ɛ��E�ɓ������[�����c�͂̕�������������I�Șb

�d�C���Ȃ�킩��l����̂��ȁH

���Ęb��Ő���オ���Ă���

�����������͓̂d�q�̈ړ��ł���͂��̐��E���A���[�����c�͂Ƃ������_�ł�

�d�q�ɓ������[�����c�͂̕����Ɛ��E�ɓ������[�����c�͂̕�������������I�Șb

�d�C���Ȃ�킩��l����̂��ȁH

2016/06/28(��) 08:44:57.85ID:ystOjoxO

���������������ĂȂ����牽�̘b�����Ă�̂�������Ȃ��Ǝv������

��̓I�ɃL�����A�����E���낤���d�q���낤���A

�d���Ǝ���̌��������ł�����[�����c�͂̕����͈��

�����Ȃ��ƃ}�N�X�E�F�������������Ȃ��Ȃ�

��̓I�ɃL�����A�����E���낤���d�q���낤���A

�d���Ǝ���̌��������ł�����[�����c�͂̕����͈��

�����Ȃ��ƃ}�N�X�E�F�������������Ȃ��Ȃ�

2016/06/28(��) 08:49:12.96ID:oSA77891

>>186

���A�[�I�Ɍ����Ɛ��E���郍�[�����c�͂̃��J�j�Y����

���̂ł���d�q�ɑ��郍�[�����c�͂Ő����ł���́H���Ęb������

���A�[�I�Ɍ����Ɛ��E���郍�[�����c�͂̃��J�j�Y����

���̂ł���d�q�ɑ��郍�[�����c�͂Ő����ł���́H���Ęb������

2016/06/28(��) 09:11:13.40ID:qobLXv+w

n�^�����̂̃z�[�����ʂ�p�^�����̂̃z�[�����ʂŃz�[���d���̋ɐ����t�ɂȂ闝�R��

�d�q�ɑ��郍�[�����c�͂����Ő����ł��Ȃ�������Ęb����

�d�q�ɑ��郍�[�����c�͂����Ő����ł��Ȃ�������Ęb����

2016/06/28(��) 09:32:39.90ID:ystOjoxO

>>188

���������d�q�Ɛ��E�̐i�s�������t���������Ă����̂͗������Ă�́H

���������d�q�Ɛ��E�̐i�s�������t���������Ă����̂͗������Ă�́H

2016/06/28(��) 11:31:12.29ID:y8wGW86x

���E�Ƃ͖�����Ŏ��ۂɂ͖��̏��(�d�q������)

���̃��m�ɂȂ�Ń��[�����c�͂������́H�H

���ċ^�₾�Ƒ����������������H

���̃��m�ɂȂ�Ń��[�����c�͂������́H�H

���ċ^�₾�Ƒ����������������H

2016/06/28(��) 12:29:59.22ID:pRZzf6LV

�Ȃ�ق�

��������Ǝ��̖{���͕��G�ɂȂ肻����

���n���œd�C�I�ɒ����łȂ���̃G�l���M�[���ʂɑ��ēd�q���ǂ̂悤�ɐU�镑����

����͗ʎq�͊w�̔��e�ɂȂ��Ă��܂�

����P�^�����̂œd�q�Ƀ��[�����c�͂��͂��炢�Ă���Ƃ����͖̂��炩�Ȍ��

��������Ǝ��̖{���͕��G�ɂȂ肻����

���n���œd�C�I�ɒ����łȂ���̃G�l���M�[���ʂɑ��ēd�q���ǂ̂悤�ɐU�镑����

����͗ʎq�͊w�̔��e�ɂȂ��Ă��܂�

����P�^�����̂œd�q�Ƀ��[�����c�͂��͂��炢�Ă���Ƃ����͖̂��炩�Ȍ��

2016/06/28(��) 14:03:55.85ID:Lx2Pl4ZD

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414273994

http://members3.jcom.home.ne.jp/nososnd/qu/hole.html

������ւ�ǂ݂Ȃ���

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E7%B2%92%E5%AD%90

�Ώ��őΐ����ōl�����ق���������Ղ��˂��H

http://members3.jcom.home.ne.jp/nososnd/qu/hole.html

������ւ�ǂ݂Ȃ���

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E7%B2%92%E5%AD%90

�Ώ��őΐ����ōl�����ق���������Ղ��˂��H

193774���b�g���d������

2016/06/28(��) 14:58:31.91ID:SYQ9FNuY2016/06/28(��) 17:11:49.17ID:ystOjoxO

195774���b�g���d������

2016/06/28(��) 22:40:20.75ID:g3o9BVYL2016/06/29(��) 02:20:12.87ID:Sfr+mTmW

>>189

�d�q�Ɛ��E�̐i�s�������t�����烍�[�����c�͂͋t

�����Ǔd�ׂ̕�͂����܂�n�^�Ȃ�d�q�Ap�^�Ȃ琳�E�ɑ��ă��[�����c�͂�

�������ƍl���Ȃ��ƃz�[���d���̋ɐ��������ł��Ȃ�

���E�̎��͓̂d�q�Ȃ̂����烍�[�����c�͎͂��ۂɂ͓d�q�ɓ����Ă���͂�

�ƍl���Ę_����g�ݗ��Ă悤�Ƃ���Ɣj�]����

����Ă݂�킩��

�d�q�Ɛ��E�̐i�s�������t�����烍�[�����c�͂͋t

�����Ǔd�ׂ̕�͂����܂�n�^�Ȃ�d�q�Ap�^�Ȃ琳�E�ɑ��ă��[�����c�͂�

�������ƍl���Ȃ��ƃz�[���d���̋ɐ��������ł��Ȃ�

���E�̎��͓̂d�q�Ȃ̂����烍�[�����c�͎͂��ۂɂ͓d�q�ɓ����Ă���͂�

�ƍl���Ę_����g�ݗ��Ă悤�Ƃ���Ɣj�]����

����Ă݂�킩��

2016/06/29(��) 05:12:40.65ID:74iDm7H+

���E�͓d�q�̉^���i�d���j�̃��[�����c�͂�����A���[�����c�͂ł���������

���ʂ͂���A�u�z�[���f�q�̓d�q�i�Ȃ������E�j�ɑ��鎥�E�̉e���v��

������ˁB

�����d�q�����E�̉e��(���[�����c��)����̂�����A���̓������Ղ�

���E�����E�̉e�����Ă���悤�Ɍ����ē��R�ł��傤�B

���ʂ͂���A�u�z�[���f�q�̓d�q�i�Ȃ������E�j�ɑ��鎥�E�̉e���v��

������ˁB

�����d�q�����E�̉e��(���[�����c��)����̂�����A���̓������Ղ�

���E�����E�̉e�����Ă���悤�Ɍ����ē��R�ł��傤�B

2016/06/29(��) 05:18:27.27ID:74iDm7H+

�K���}����^��ɂ��Ă�ƁA�^��d�q�Ɨz�d�q���y�A�Ŕ�яo���Ă��錻�ہi�ΐ����j�͔����̂�

�������ȑO�A1930�N�ォ��m���Ă��āA����̓K���}���̃G�l���M�[�œd�q����яo���ƂƂ��ɁA

�^��Ɍ��������āA���̌����z�d�q�Ɍ�����i�z�d�q�̌����d�q���ƍl���Ă��悢�j�A�Ɖ��߂��ꂽ�B

��т��������͋t�̓d�ׂ������q�Ɠ����ł���Ƃ����l�������͑f���q�_�ł͓`���I�ŁA�����̂�

���E�����̗��V�ɏ]���������B

�������ȑO�A1930�N�ォ��m���Ă��āA����̓K���}���̃G�l���M�[�œd�q����яo���ƂƂ��ɁA

�^��Ɍ��������āA���̌����z�d�q�Ɍ�����i�z�d�q�̌����d�q���ƍl���Ă��悢�j�A�Ɖ��߂��ꂽ�B

��т��������͋t�̓d�ׂ������q�Ɠ����ł���Ƃ����l�������͑f���q�_�ł͓`���I�ŁA�����̂�

���E�����̗��V�ɏ]���������B

2016/06/29(��) 08:11:52.98ID:/G0vNs1O

>>198

���H

���H

2016/06/29(��) 11:21:26.34ID:vIHDXdg2

�z�d�q�̂悤�ȗ��q�ł͂Ȃ��Ƃ����͔̂[����������

���d�ׂ����̂̓G�l���M�[���ʓI�ȃG�l���M�[�̍��I�ɂ�����������Ă����H

�Ώ��łɌ�����̂͗�N�q�A�����q��ԉ�������

���d�ׂ����̂̓G�l���M�[���ʓI�ȃG�l���M�[�̍��I�ɂ�����������Ă����H

�Ώ��łɌ�����̂͗�N�q�A�����q��ԉ�������

2016/06/29(��) 11:35:21.65ID:vIHDXdg2

�����̃X���ʼn������ĂĂȂ�ƂȂ���������

2016/06/29(��) 12:34:37.21ID:f0XDRQCi

�����̓��̓d�q�̋����̓V�����[�f�B���K�[�������̉����肫�ʼn𖾂���Ă������̂�

�`�ۓI�ȉ��߂͌ォ��Ƃ��Ă���ꂽ����

�`���I�ȃC���[�W�͈��̕��ւ������

�`�ۓI�ȉ��߂͌ォ��Ƃ��Ă���ꂽ����

�`���I�ȃC���[�W�͈��̕��ւ������

2016/06/29(��) 12:40:13.69ID:f0XDRQCi

2016/06/29(��) 14:38:54.86ID:9KmtH4Gx

>>201

�ǂ̃X���H������Q�l�ɂ�����

�ǂ̃X���H������Q�l�ɂ�����

2016/06/29(��) 14:44:03.14ID:vIHDXdg2

�z�[������(p�^�̏ꍇ)�������ł��܂��� [���f�]�ڋ֎~]c2ch.net

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sci/1464679711/

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sci/1464679711/

2016/06/29(��) 19:57:00.12ID:IVFGfYyo

�ő̕����w�̖{��ǂތ���ł͓d�q���[�����Ă鉿�d�q�тɑ��݂���z�[���͕��̗L�����ʂ������Ă�ƍl���Ă�l��

�דd�тɂƂ��Ă͎��ʂ̖������E�ɑ��ΓI�ɕ��̎��ʂ��������Ă���Ƃ������ɂȂ�

�דd�тɂƂ��Ă͎��ʂ̖������E�ɑ��ΓI�ɕ��̎��ʂ��������Ă���Ƃ������ɂȂ�

2016/06/29(��) 20:13:24.86ID:IVFGfYyo

�܂�N�^�EP�`�����œd�q�ɓ����l�ȃ��[�����c�͂������Ă���ƍl����̂͌��

���̂Ȃ�N�^�����̂ɂ�����d�q�͂قڎ��R�d�q�̗l�ɐU�镑���邪�A

P�^�͂����ł͂Ȃ����炾

P�^�̏ꍇ�����S���͂ɂ��d�q�̋O�������肳���B����Ɖ^���ʂ̕s�m�萫�͖�����ɔ��U���Ă��܂�

����Ȏ��͊ϑ��゠�肦�Ȃ����Ƃ�

�דd�q�ш�̃o���h�ɑ��݂���d�q�ɑ��Ď��R�d�q�̂悤�ȐU�镑�������肷�鎖���̂��ԈႢ

���̂Ȃ�N�^�����̂ɂ�����d�q�͂قڎ��R�d�q�̗l�ɐU�镑���邪�A

P�^�͂����ł͂Ȃ����炾

P�^�̏ꍇ�����S���͂ɂ��d�q�̋O�������肳���B����Ɖ^���ʂ̕s�m�萫�͖�����ɔ��U���Ă��܂�

����Ȏ��͊ϑ��゠�肦�Ȃ����Ƃ�

�דd�q�ш�̃o���h�ɑ��݂���d�q�ɑ��Ď��R�d�q�̂悤�ȐU�镑�������肷�鎖���̂��ԈႢ

2016/06/29(��) 20:17:48.84ID:IVFGfYyo

�ʎq�͊w�ɐ[�����ݍ��݂��������ꍇ�͐��E�Ƃ͐��̓d�ׂ������Ă鎿��0�̗��q�Ǝv���Ă���邱�Ƃ͖������낤

2016/06/29(��) 20:49:26.02ID:e3sZ0Uem

>>208

����E���L�����ʂ͒�`�����

����E���L�����ʂ͒�`�����

210774���b�g���d������

2016/06/29(��) 21:09:41.50ID:giNr0Bh6 >>169

�ԐM�x��Ă����܂���

(1)R=(d/��1ab)exp(-��x)

(2)�d�����xj=(��1V/d)exp(��x)

�d�����xD=(��1V/d)exp(��x)

�ƂȂ�܂���

(3) �����������R�d�ז��x�Ƃ͉��Ȃ̂�

�킩��܂���

�ԐM�x��Ă����܂���

(1)R=(d/��1ab)exp(-��x)

(2)�d�����xj=(��1V/d)exp(��x)

�d�����xD=(��1V/d)exp(��x)

�ƂȂ�܂���

(3) �����������R�d�ז��x�Ƃ͉��Ȃ̂�

�킩��܂���

2016/06/30(��) 21:27:45.92ID:eV2PgrWI

>>210

���R�d�q�̖��x����

�U�d���ɂŐ��������d�q�͏��O����

���d����������Ă��Ƃ͎��R�d�q�����݂��Ă���Ă��Ƃ����

���R�d�q�̖��x����

�U�d���ɂŐ��������d�q�͏��O����

���d����������Ă��Ƃ͎��R�d�q�����݂��Ă���Ă��Ƃ����

2016/06/30(��) 22:42:43.81ID:ajaFk2cx

��������Ă݂��2ch���Ă̂͊w�����x���Ȃ�

�P������X�����Ă̂��l�����Ă��������X�̉��V��

�P������X�����Ă̂��l�����Ă��������X�̉��V��

213774���b�g���d������

2016/07/01(��) 02:39:47.83ID:IoVwibqj2016/07/01(��) 09:25:42.94ID:y/N0WVAf

>>212

2ch�̃��x�����Ĉꊇ��ɂ��邠����͏��w�����x���B

2ch�̃��x�����Ĉꊇ��ɂ��邠����͏��w�����x���B

2016/07/01(��) 12:28:04.19ID:2FjzwsE2

>>214

���Ȃ��Ƃ����O�݂����Ȕn���͊܂܂�Ă邩����S�����

����Ȓ�x���̋c�_�����Ă�X���ɏ풓���Ă�z�ɂ܂Ƃ��Ȓm�\�����҂��ĂȂ�����

���Ȃ��Ƃ����O�݂����Ȕn���͊܂܂�Ă邩����S�����

����Ȓ�x���̋c�_�����Ă�X���ɏ풓���Ă�z�ɂ܂Ƃ��Ȓm�\�����҂��ĂȂ�����

216774���b�g���d������

2016/07/01(��) 13:12:37.68ID:cVyoQU7S >>215

���O���풓���Ă邩�瓯�ނ��w

���O���풓���Ă邩�瓯�ނ��w

2016/07/01(��) 15:41:36.28ID:WrYijsj5

���S����A���O��ƈ���ď풓���ĂȂ������܂́@�����ƃ��x�����Ⴂ���I

2016/07/01(��) 19:39:39.38ID:80yk5Ysi

2016/07/01(��) 22:39:32.32ID:S9xjnqfX

>>218

�m��Ǎs�E�ꂼ��2bit��encode���������ˁH

���������enable�܂߂��f�R�[�_4pin�ɓ���

���3�̂�����I�����I���Ȃ���4��Ԃ����畁�ʂ�2bit�ŕ\���ł���

�s��4�̂�����I��邩�I���Ȃ���5��Ԃ������ԉ��I����������߂銴������

�m��Ǎs�E�ꂼ��2bit��encode���������ˁH

���������enable�܂߂��f�R�[�_4pin�ɓ���

���3�̂�����I�����I���Ȃ���4��Ԃ����畁�ʂ�2bit�ŕ\���ł���

�s��4�̂�����I��邩�I���Ȃ���5��Ԃ������ԉ��I����������߂銴������

2016/07/01(��) 22:54:32.97ID:JCm5Z2bL

2016/07/01(��) 22:58:23.52ID:S9xjnqfX

2016/07/02(�y) 07:52:46.39ID:Q5PKHMjQ

2016/07/02(�y) 14:38:10.90ID:xRbLE3n/

>>222

�f�R�[�_IC��2�g���Ƃ�������(R2,R1,R0)��(C2,C1,C0)�����̂܂�

�f�R�[�_IC��(C,B,A)�ɓ���������ˁB

���Ƃ̓f�R�[�_�o�͂�2����AND��0�`8�o�́B

R3�͔��]���čs�f�R�[�_��/G�ɓ����̂�R3�̂�L�Ƃ������������̂��ȁB

�s�f�R�[�_��/G���͂�L�Œ�Ȃ�s�f�R�[�_��7�o�͂�(R2,R1,R0)=(1,1,1)��

�������������邩�炻����g����9�o�́B���̏ꍇ�͍s�f�R�[�_�̏o��6,

5,3��R3=H�̏���������B

�f�R�[�_IC��2�g���Ƃ�������(R2,R1,R0)��(C2,C1,C0)�����̂܂�

�f�R�[�_IC��(C,B,A)�ɓ���������ˁB

���Ƃ̓f�R�[�_�o�͂�2����AND��0�`8�o�́B

R3�͔��]���čs�f�R�[�_��/G�ɓ����̂�R3�̂�L�Ƃ������������̂��ȁB

�s�f�R�[�_��/G���͂�L�Œ�Ȃ�s�f�R�[�_��7�o�͂�(R2,R1,R0)=(1,1,1)��

�������������邩�炻����g����9�o�́B���̏ꍇ�͍s�f�R�[�_�̏o��6,

5,3��R3=H�̏���������B

2016/07/02(�y) 14:57:34.83ID:XxixvU8Z

>>223

�f�R�[�_�Ȃ��ق����������ǖ��̐�������͖�������������Ă���Ȃ�

�f�R�[�_�Ȃ��ق����������ǖ��̐�������͖�������������Ă���Ȃ�

225774���b�g���d������

2016/07/03(��) 02:12:22.97ID:kt8jntkw https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=4DLU-TADT

3A�^�C�v���Ȃ���������4A�^�C�v�ɂ�����

usb�d��5V1A�œ������̖��Ȃ��H